以下内容发表在「SysPro电力电子技术」知识星球- 关于SiC+Si多变量融合逆变器 · 从概念到系统方案落地的全景解析- 原创文章,仅用于SysPro内部使用,非授权不得转载

- 本篇节选,完整内容在知识星球发布,欢迎学习、交流

导语:在电动汽车技术飞速发展的当下,功率器件的创新与优化成为了推动行业进步的关键因素。SiC(碳化硅)与Si(硅)多变量融合逆变器技术作为一项极具前瞻性的创新成果,正逐渐在电动汽车领域崭露头角。

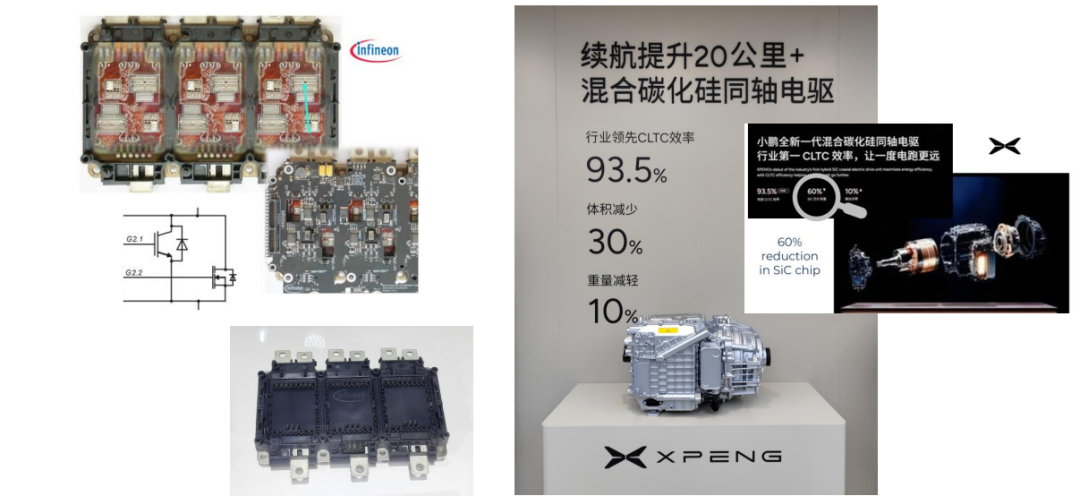

本文结合知识星球中关于SiC+Si混碳专栏的几十篇原创内容,同时,综合了英飞凌、意法、汇川、舍弗勒等知名企业的技术方案调研成果,加之相关的实践经验,从多个维度对SiC+Si多变量融合逆变器进行了全面且深入的解析。

从器件概念的提出,到系统方案的落地,本文详细阐述了这一技术如何从理论设想逐步走向实际应用?无论是对于半导体器件特性的深入分析,还是对逆变器系统设计的探讨,亦或是对实际应用中面临的挑战与解决方案的研究,都进行了系统的梳理和解读。

通过本文,读者将能够全面了解SiC+Si多变量融合逆变器技术的发展脉络、技术要点以及未来趋势,为从事电动汽车及相关领域的技术研发和应用提供有价值的参考。

图片来源:YOLE

目录

1. 市场需要什么样的逆变器?

1.1 中国电动汽车发展趋势

1.2 电动汽车细分市场情况

1.3 消费者对电动汽车需求变化

1.4 逆变器关键性能指标发展探讨

2. 逆变器KPI发展路线图

2.1 逆变器核心KPI发展趋势

2.2 影响逆变器KPI变化的因素

3. SiC+Si融合 · 适配EV牵引逆变器的底层逻辑详解

3.1 动力总成的工况需求与矛盾

3.2 SiC与Si · 特性的互补优势说明(知识星球发布)

3.2.1 低电流工况:SiC MOSFET的"轻载王者"

3.2.2 高电流工况:IGBT的“重载守护者”

3.2.3 SiC+Si动态适配特性的核心逻辑

4. SiC+Si融合逆变器的工程设计:从特性优化到系统落地全路径解析(知识星球发布)

4.1 静态特性:效率优势的底层支撑

4.2 栅极驱动方案:动态性能的核心控制

4.2.1 共同驱动方案:低成本的基础适配

4.2.2 独立驱动方案:高性能的精准调控

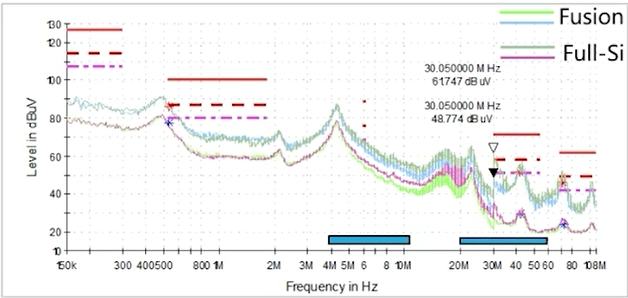

4.3 电磁兼容(EMC)性能:意外的成本优势

4.4 效率与经济性:量化收益验证

5. 总结:SiC+Si,成本效益与工程挑战并存(知识星球发布)

5.1 成本效益解决方案

5.2 SiC+Si融合带来的挑战

5.3 SiC+Si融合的工程实践要点

01

市场需要什么样的逆变器?

——中国电动汽车发展趋势与功率半导体需求

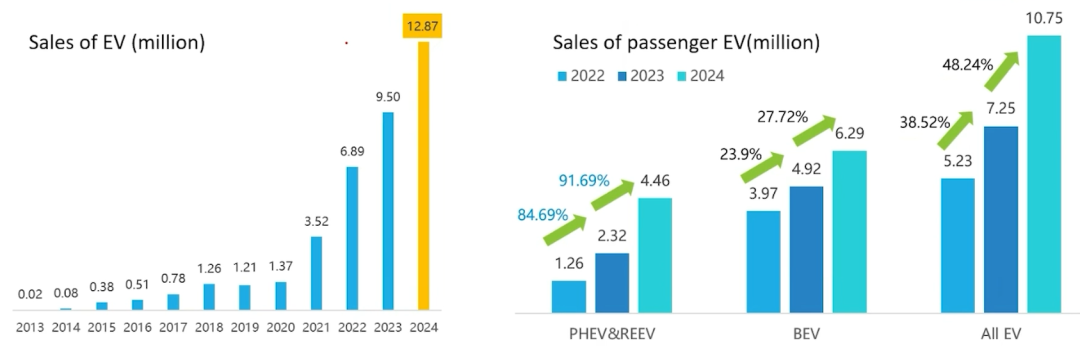

中国电动汽车市场已进入爆发式增长阶段,成为全球新能源转型的核心驱动力。从下图可以看出,从2013到2024年,10年+时间,销量从几万辆飙升至1287万辆,这得益于政策扶持、消费者环保意识提升和技术进步。乘用车在电动汽车市场占比持续攀升,2024年电动汽车在新车销量中占比达40.9%,市场从政策推动转向需求驱动,消费者接受度大幅提高。

图片来源:IA prediction,Inovance

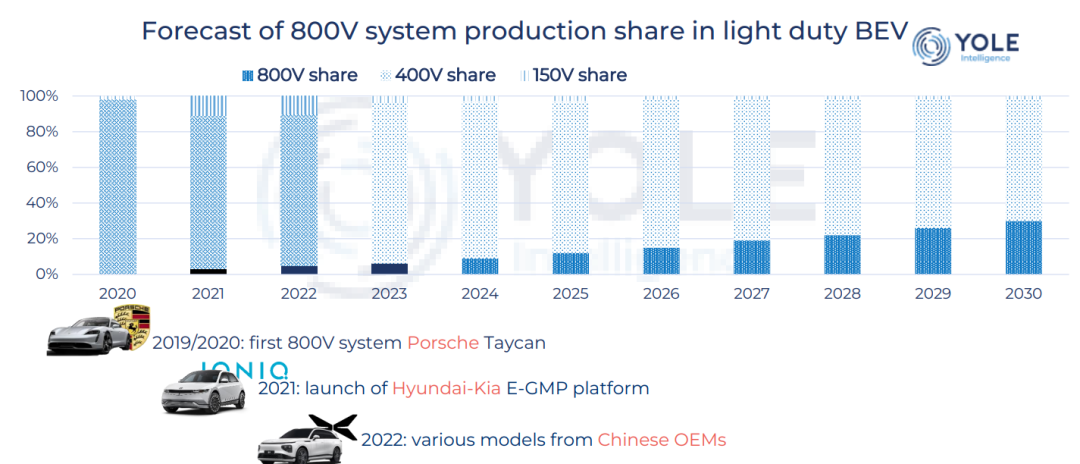

在细分市场中,PHEV与REEV近两年增速达84.69%。其“柔性补能”特性,如城市通勤用纯电模式降低成本、长途出行用燃油补能消除续航焦虑,适配了用户多元出行场景。在电压平台方面,800V高压平台市场份额从2022年的2%快速提升至2025年的15%,快充能力(功率可达300kW以上)和能效提升优势明显,适配高端车型需求。

图片来源:YOLE

我们能感知到:消费者对电动汽车需求日益多样,偏好“大空间”和“强动力”,动力总成需向“更小、更强劲、更高效、更便宜”演进。在了解市场趋势后,逆变器作为电驱系统的核心部件,其关键性能指标又是如何发展的呢?接下来我们详细探讨逆变器KPI发展路线图。

02

逆变器KPI发展路线图:率半导体创新方向

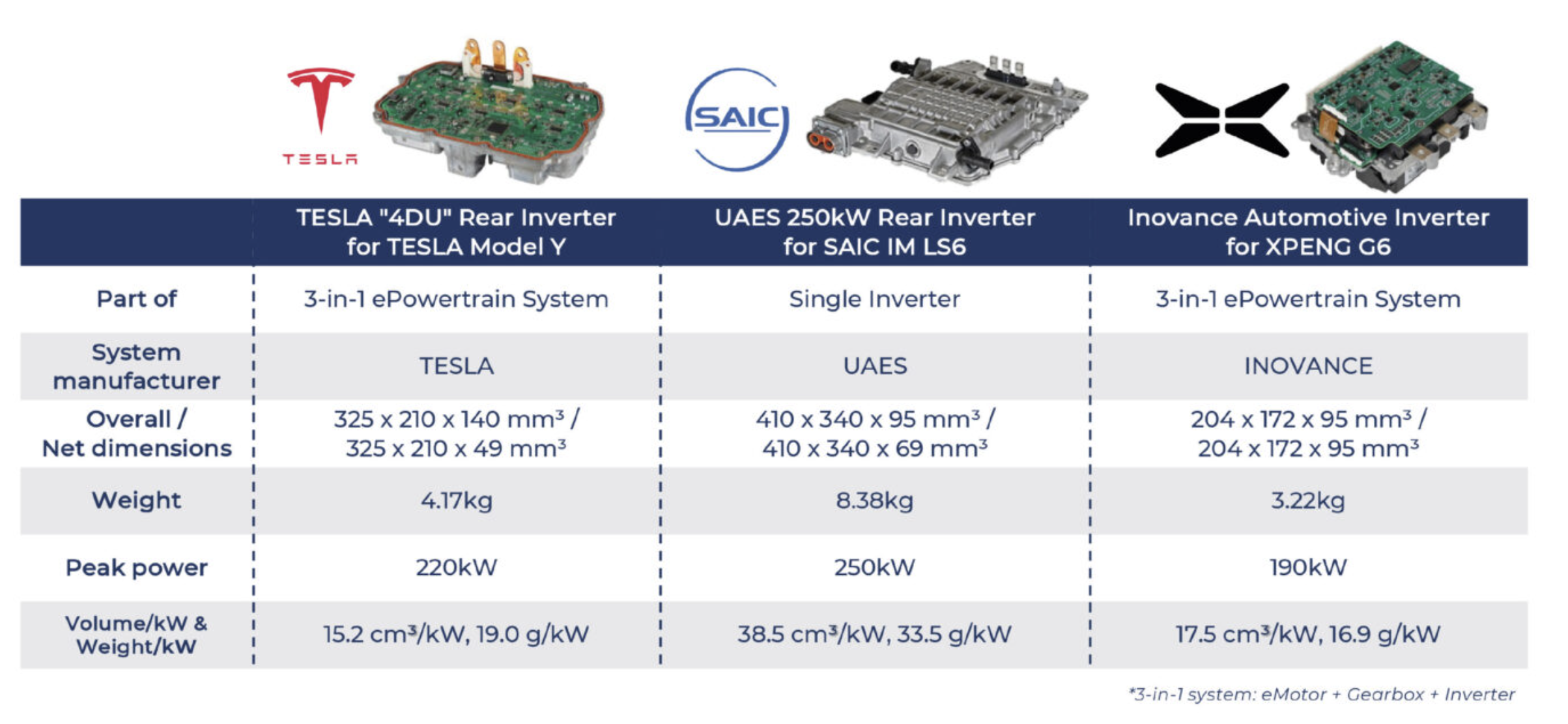

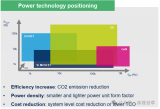

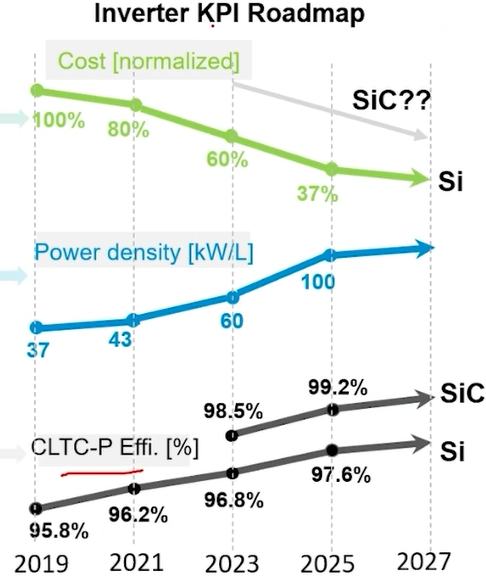

牵引逆变器作为电动汽车的关键部件,其性能直接影响着整车的动力输出、能源利用效率和驾驶体验,其性能优化已然成为了车企和供应商提升竞争力的重要手段。我们聚焦于逆变器的核心KPI:成本、功率密度、循环效率,来看看TA们的发展趋势是怎样的?

下图所展示为逆变器从2019年到2027年,在上述核心KPI指标上的变化趋势。通过“Inverter KPI Roadmap”,我们可以清晰地捕捉到:

成本:自2019年以来,Si IGBT的价格下降了65%,SiC的价格有一定程度下降,但目前仍比Si IGBT贵约2.5 - 3倍

功率密度:逆变器功率密度曲线呈上升趋势,从2019年的37 kW/L预计到2027年达到100 kW/L,有助于实现更紧凑、高效的逆变器设计。

CLTC-P效率:SiC的效率曲线从2019年的95.8%预计提升至2027年的99.2%;Si的效率也有提升,但始终低于SiC。

图片来源:Inovance

那么,究竟是什么因素影响着上述这些KPI的变化呢?主要有这么几个方面(后续的着力点):

集成技术的发展:包括IC集成、机械集成、减少连接等→有助于简化系统结构,减少不必要的能量损耗和信号干扰,从而降低成本,提高系统的可靠性和功率密度

供应链的稳定和优化:规模效应和内部设计、本地化供应等因素→有效控制成本,确保器件的稳定供应;

通过扩大生产规模和优化供应链布局,可以降低SiC和Si器件的成本

创新手段:如芯片嵌入PCB构型、软件功能算法(如DPWM、方波控制、载波频率优化、斜率控制)、新一代Si/SiC芯片技术、低杂散电感的封装和布局、融合功率器件、三级拓扑等→ 提高器件的性能和可靠性,为逆变器的性能提升提供坚实的技术支撑

因此,我们可以感知到,逆变器的性能跃迁,核心是功率器件技术从“单点突破”到“系统协同”的结果:Si基IGBT的规模化降本、SiC的高效突围、各种创新技术的协同,共同构建起逆变器技术的“三维竞争力”。在这场变革中,谁能在成本、效率、集成度上实现“三重优化”,谁就能掌握电动汽车电驱系统的先机,引领行业迈向更高维的舞台。

03

SiC+Si融合 · 适配EV牵引逆变器的底层逻辑详解

3.1 动力总成的工况需求与矛盾

(知识星球发布)

从上面我们可以看出,电动汽车及动力总成的核心KPI需求可以简洁地概括为“三高一低”,即追求更长的续航里程、更强的加速性能、更高的效率以及更低的成本。

这一系列需求对牵引逆变器提出了极为严苛的要求,需要其同时具备两大关键特性:大电流降本能力+轻载提效。下面我解释这是什么意思?以及为什么?

......

所以,这种大电流降本与轻载提效之间的矛盾,成为了电动汽车动力系统发展中的一个关键问题。那么,如何解决这一矛盾呢?这就催生了Si与SiC的融合技术。

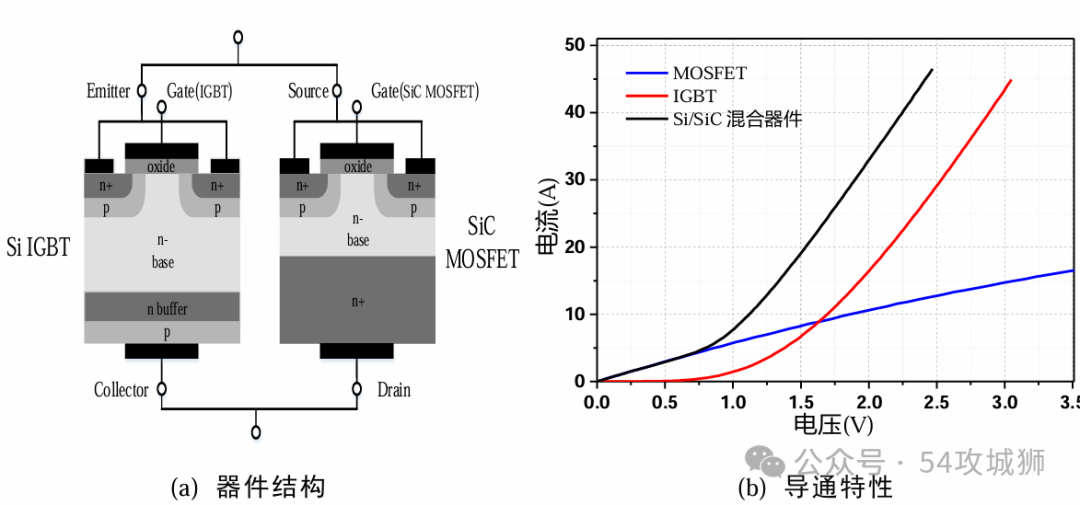

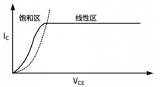

3.2 SiC与Si · 特性的互补优势说明

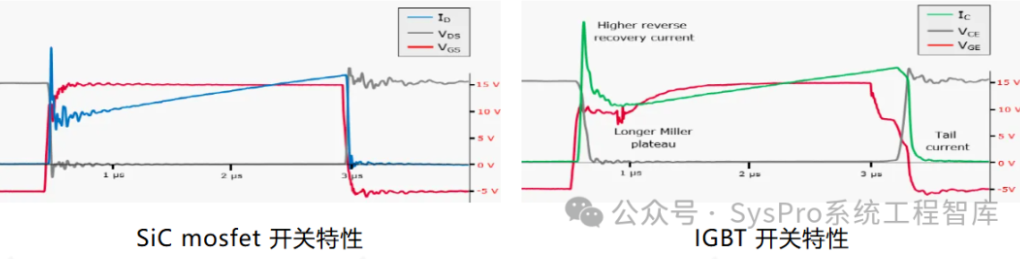

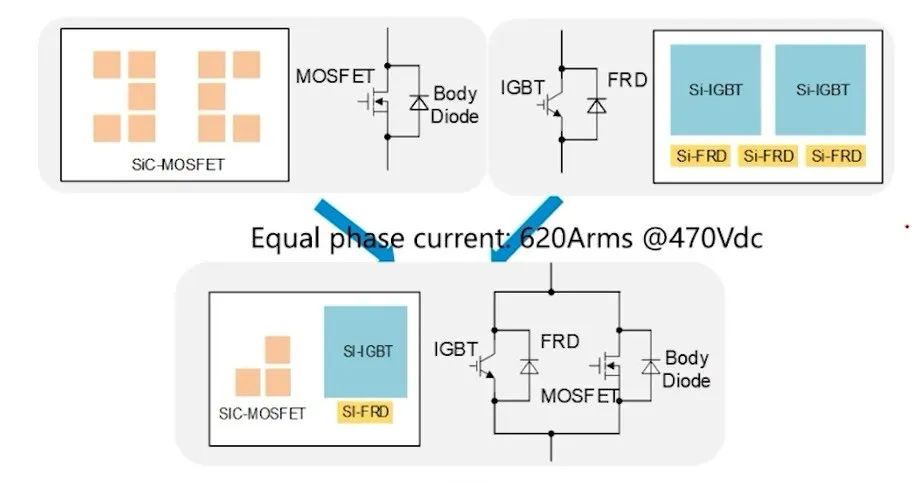

我们知道到,Si-IGBT与SiC-MOSFET在特性上存在显著差异,而这些差异恰好形成了一种互补关系。这种互补性,可以推动电动汽车牵引逆变器技术从“单一优化”迈向“动态适配”。我们具体从下面几方面来阐述下这背后的底层逻辑。

3.2.1 低电流工况:SiC MOSFET的"轻载王者"

(知识星球发布)

在CLTC-P/WLTC主流区间(即低电流工况),SiC MOSFET凭借三大核心优势:

1. 无拐点电压损耗:导通特性的“直线优势”...

2. 极速开关与零拖尾电流...

3. 175℃高温稳定性...

图片来源:英飞凌

3.2.2 高电流工况:IGBT的“重载守护者”

(知识星球发布)

当车辆进入急加速、爬坡等高电流工况时,IGBT凭借三大特性,成为重载效率与可靠性的“压舱石”...

1. 电导调制效应:导通电阻的“低谷优势”...

2. 成本与量产优势:大规模应用的“经济基石”...

3. 3μs短路耐受:异常工况的“安全护盾”...

图片来源:网络

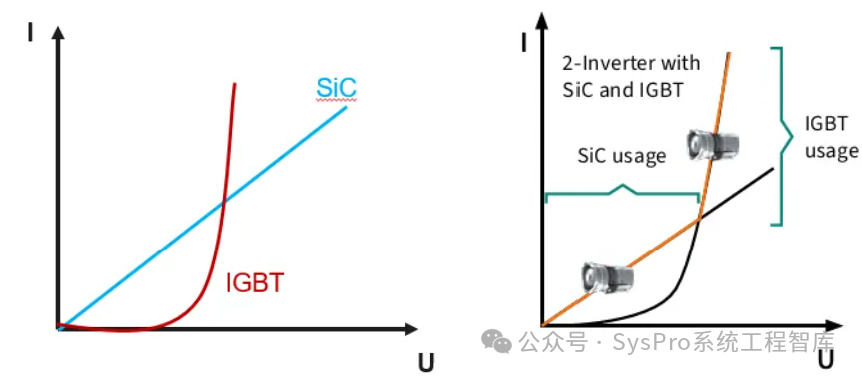

3.2.3 SiC+Si动态适配特性的核心逻辑

(知识星球发布)

通过上述对于SiC-Mosfet和Si-IGBT的特性说明,可以看出混碳技术可以更好地满足电动汽车的工况需求,其核心特性用一句话概述就是:"低电流用SiC、高电流用Si"的动态适配特性。其核心逻辑主要在于三方面:

......

可以看出,通过在不同工况下合理地选择使用SiC-Mosfet或Si-IGBT,融合技术成功地在效率与成本之间找到了最优解,为电动汽车牵引逆变器的性能提升提供了一种创新的解决方案。

那么,在了解融合技术的底层逻辑后,其在工程设计方面又是如何实现从特性优化到系统落地的呢?接下来我们详细介绍。

图片来源:Inovance

04

SiC+Si融合逆变器的工程设计

——从特性优化到系统落地全路径解析

(知识星球发布)

SiC+Si融合技术的优势需通过系统工程的思维和方法论才能转化为实际性能。其落地路径可简单分为三个层级:器件级 -> 模块级 -> 系统级。下面我们先概述下整条链路,然后逐一展开讲讲。

4.1 静态特性:效率优势的底层支撑(知识星球发布)

4.2 栅极驱动方案:动态性能的核心控制(知识星球发布)

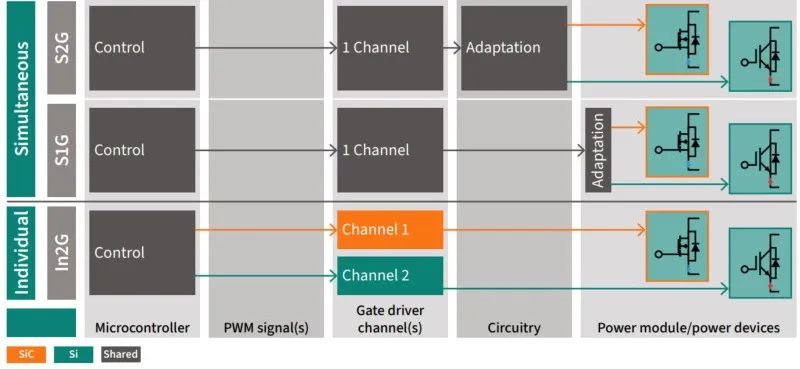

4.2.1 共同驱动方案:低成本的基础适配...

4.2.2 独立驱动方案:高性能的精准调控...

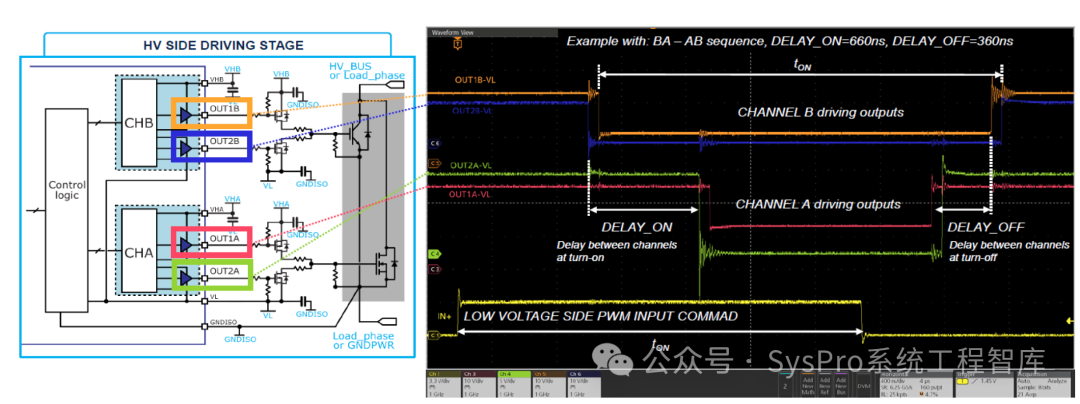

图片来源:Infineon

图片来源:Infineon

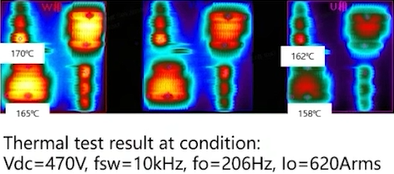

4.3 电磁兼容(EMC)性能:意外的成本优势(知识星球发布)

4.4 效率与经济性:量化收益验(知识星球发布)

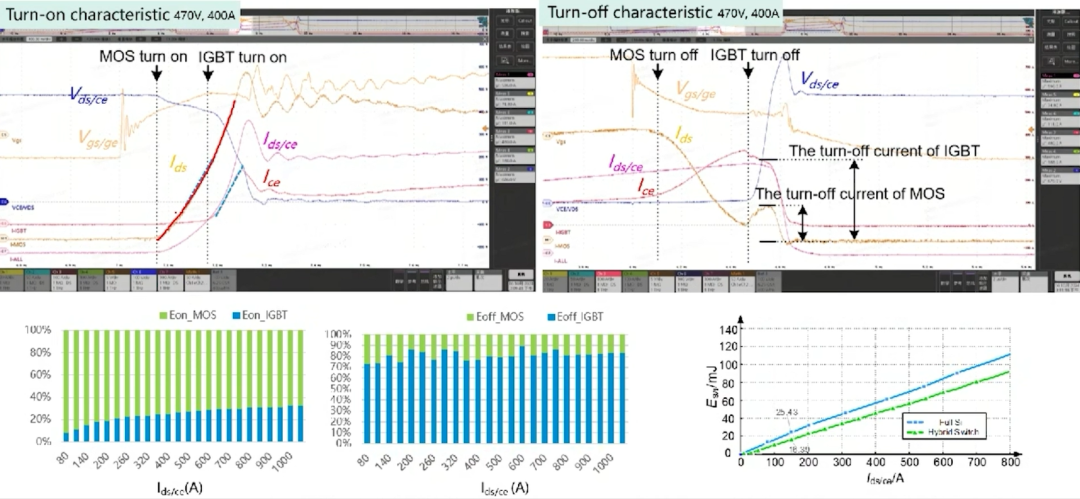

图片来源:Inovance

05 总结

SiC+Si,成本效益与工程挑战并存

以上是本次关于SiC+Si融合技术逆变方案的全部内容,我们从成本效益解决方案、面临的挑战、工程实践要点三方面做下总结。

5.1 成本效益解决方案(知识星球发布)

5.2SiC+Si融合带来的挑战(知识星球发布)

5.3 SiC+Si融合的工程实践要点

关于Si和SiC融合的工程实践,需要更多的专业知识。用户需要建立系统的工程方法来设计基于融合的逆变器系统,以下方面需重点考虑:

1. 开关电阻与延迟设计原则:设计开关电阻和开关延迟的原则是确保逆变器系统高效稳定运行的基础。合理的开关电阻设计可以减少能量损耗,而精确的开关延迟控制则有助于提高系统的响应速度和控制精度。

图片来源:Inovance

图片来源:Inovance

|SysPro备注,关于混碳技术开关策略,感兴趣的可以查阅星球中相关文章,相关文章:

2.1 SiC+Si混合功率器件的4种拓扑

2.2SiC+Si导通特性

2.3SiC+Si开关特性

2.6 同步开关中的驱动强度控制策略上篇:开关过程详解

2.13 栅极控制策略在逆变器中的应用:调节驱动电压结合时序控制

2.14 栅极控制策略在逆变器中的应用:时序控制结合可变开关频率控制

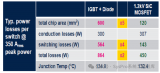

2. 驱动模式切换策略:根据电流、结温、电压、工作模式以及EMC要求等因素切换驱动模式,是优化系统性能的关键。例如,在不同负载条件下,选择合适的驱动模式可以提高能源转换效率,降低损耗。

图片来源:ST

图片来源:ST

|SysPro备注,关于驱动模式切换策略,感兴趣的可以查阅星球中相关文章,这里做个引导:

1.可采用动态延时校准,基于损耗模型(开通损耗Eon=Es_on + ΔEc_on、关断损耗Eoff=ΔEc_off+Es_off),实时调整开通/关断延迟,实现损耗最小化;通过实时监测逆变器的工作状态,根据损耗模型计算出当前工况下的最优开通和关断延迟时间,并及时调整驱动信号,从而降低开关损耗、提高逆变器的效率。相关文章:

2.9混碳损耗模型(上/下)

2.10 基于损耗模型的混碳动态延时控制策略

2.可通过自适应电流分配,结合结温反馈修正电流分配方程(IMOS = Rce + RdsRceIF + Rce + RdsVknee),使电流能够根据器件的实际特性进行合理分配,避免因电流分配不均导致的器件过热或损坏。相关文章:

2.4 混合开关电流分配特性

2.12 栅极控制策略在逆变器中的应用:基于负载电流大小的混合开关时序控制

3. 热保护策略:在不同复杂工作条件和冷却系统故障情况下,准确估算结温对于保护器件至关重要。有效的热保护策略可以防止器件因过热而损坏,提高系统的可靠性和寿命。

图片来源:Inovance

|SysPro备注,关于热保护策略,感兴趣的可以查阅星球中相关文章,这里做个引导:

可建立损耗 - 热阻 - 结温闭环模型,基于Tj=Tc+Zth(j?c)?Ploss,结合瞬态热阻抗曲线,实时监控结温,冷却系统故障时通过降频、限流保护器件。实施结温平衡控制,动态调整损耗分配,使SiC与IGBT结温差控制在5℃以内,避免单一器件老化加速。相关文章:

2.5 异步开关中的最佳损耗

2.8/2.9 混碳损耗模型(上/下)

2.12 栅极控制策略在逆变器中的应用:基于负载电流大小的混合开关时序控制

2.11 栅极控制策略在逆变器中的应用:高负载下时序控制和驱动强度控制的对比

4. 系统化工程方法:采用系统化的工程方法可以减少开发和验证的工作量,提高开发效率,降低成本。通过建立标准化的设计流程和测试规范,可以确保系统的质量和性能。

|SysPro备注,关于混碳的系统工程方法,感兴趣的可以查阅星球中相关文章,这里做个引导:

通过参数决策矩阵,明确不同工况下的驱动电阻、延迟时间限制因素,降低定制化项目工作量。例如,在不同的工况和温度条件下,根据参数决策矩阵可以快速确定驱动电阻和延迟时间的合适范围,减少设计过程中的调试和优化时间。开发通用功率模块平台,兼容不同Si/SiC配比(如20%SiC + 80%Si、33%SiC + 67%Si),快速适配不同车型需求。相关文章:

2.4 混合开关电流分配特性

2.8/2.9 混碳损耗模型(上/下)

2.12 栅极控制策略在逆变器中的应用:基于负载电流大小的混合开关时序控制

SiC+Si混合驱动技术全解析:器件特征对比、拓扑分析、WLTP能耗分析、Si SiC选择原则

以上《SiC+Si多变量融合逆变器 · 从概念到系统方案落地的全景解析》的节选,完整内容、相关产品技术方案资料、深度解读、视频解析已在在知识星球「SysPro电力电子技术EE」中发布,全文12500字+,欢迎进一步查阅、学习,希望有所帮助!

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。

举报投诉

-

电动汽车

+关注

关注

156文章

12454浏览量

234911 -

逆变器

+关注

关注

294文章

4947浏览量

211826 -

SiC

+关注

关注

32文章

3259浏览量

65886 -

融合

+关注

关注

0文章

10浏览量

12432

发布评论请先 登录

相关推荐

热点推荐

多电平逆变器 · 全景解析:2L/3L混合概念、硬件拓扑与控制算法、母线电容、系统工程

-关于多电平逆变器技术方案的深度解读-文字原创,素材来源:BW、hofer、TDK、Semikron-本篇为知识星球节选,完整版报告与解读在知识星球发布-2020-2025,1500+国内外动力系统

Si、SiC与GaN,谁更适合上场?| GaN芯片PCB嵌埋封装技术解析

,完整内容会在知识星球发布,欢迎学习、交流-1400+最新全球汽车动力系统相关的报告与解析已上传知识星球导语:在半导体产业的竞技场上,Si、SiC与GaN正上演一

对比三款主驱逆变器,SiC和Si IGBT差距巨大!

电子发烧友网报道(文/梁浩斌)从去年开始,20万价位以上的纯电车型,基本已经在主驱电机逆变器上使用了SiC功率模块。甚至在2025年,SiC主驱已经被下放到10万元价位的车型上,

曙光超智融合解决方案已落地30多个行业

近日,“超智融合”技术成行业新热点,而曙光超智融合解决方案已在气象、石油、生物医药等30多个行业落地,支持前沿AI应用创新。

储能系统逆变器方案如何提高正弦逆变器功率转换方案以及整体方案介绍

,适合关键应用场景。我们的纯正弦波逆变器解决方案克莱美科技提供高性能、高可靠性的纯正弦波逆变器解决方案,涵盖以下服务:定制化开发: 根据客户需求定制功率、电压、频率等参数。技术支持:

发表于 03-03 15:58

基于Si IGBT/SiC MOSFET的混合开关器件综述

拿到一个ST的宣传材料,该资料介绍了Si/SiC混合功率器件可能是过渡到全SiC的中间方案,也找了文章了解了一下原理。资料有限,标题的问题没找到答案。有哪位大神愿意分享一下呢?

如何通过单颗芯片实现双通道控制?主流混碳栅极驱动芯片解析

导语:在过去的一个多月,我们从最基础的器件入手,深入了解再探讨SiC MOSFET与Si IGBT的单个特性和并联后的表现,并借助一些案例说明了如何利用这些器件本身的特性来优化系统性能

Si IGBT和SiC MOSFET混合器件特性解析

大电流 Si IGBT 和小电流 SiC MOSFET 两者并联形成的混合器件实现了功率器件性能和成本的折衷。 但是SIC MOS和Si IGBT的器件特性很大不同。为了尽可能在不同工

【9月3日|线上讲堂】从卫星通信技术到测试方案全景解析

2024年9月3日周二19:00-20:30中星联华科技将举办《从卫星通信技术到测试方案全景解析》“星”“星”之火系列线上讲堂。本期会议我们将为大家介绍卫星通信的基本

恩智浦和采埃孚合作开发基于SiC的电动汽车牵引逆变器解决方案

恩智浦半导体宣布与电动汽车领域领先企业采埃孚股份公司(ZF Friedrichshafen AG)合作下一代基于SiC的电动汽车(EV)牵引逆变器解决方案。解决方案采用恩智浦先进的GD

恩智浦GD3162助力优化牵引逆变器的SiC模块性能

牵引逆变器是电动汽车动力系统的关键组件,它将电池的直流电压转换为随时间变化的交流电压,从而驱动汽车的电机。为了实现更高的开关频率、更低的传导损耗、更好热特性以及更强的高压稳定性,牵引逆变器正在逐渐

SiC+Si混碳融合逆变器 · 从概念到系统方案落地的全景解析

SiC+Si混碳融合逆变器 · 从概念到系统方案落地的全景解析

评论