近日,据外媒消息,位于Rüschlikon的苏黎世IBM研究所、巴塞尔大学联手苏黎世大学的研究人员在《自然》杂志上发表了一种在硅片上创造单个分子电气触点的新方法。这一项进展将为开发传感器以及操纵单个分子的电子或光子应用开辟了一条新道路。

图片来源:IBM Research-Zurich

回溯20世纪70年代中期,研究人员发现了一种具有有趣电子特性的单分子,如二极管,人们当时对其寄予厚望,认为这将促进半导体技术的发展,这种技术可能会与硅基电子产品竞争。

然而,为这种单分子建立电气触点只能在实验室里展开。虽然可以通过扫描隧道显微镜(STMs)的技巧与这些分子进行接触,但这实验必须在真空与低温条件下进行。另外,由于它们在其所承认的分子电流中差别很大,因此单一的电路难以复制。这些限制因素就是迄今为止分子电子设备仍未诞生的主要原因。

来自IBM研究所的《自然》杂志论文合著者Lortscher表示,“我们需要制造常温稳定的设备,,并且能够放置在强大平台上的,比如数十亿数量的硅片能够与CMOS技术竞争一样。”

为了实现这一目标,研究人员首先尝试了一种用硅做成“三明治”的方法,可惜并不奏效。他们在一颗硅晶片上制造了铂电极,并用一层薄薄的非导电材料覆盖在上面。接着再使用传统的蚀刻技术在这一层打造了纳米孔。然后再使用烷基二硫醇分子溶液填充纳米孔的孔隙,使溶液中的分子在孔隙中形成一个自组装单层膜,单层密集的平行分子。

研究人员试图用另一薄铂层覆盖这些纳米孔以形成上层接触。但是,在这种方法下,分子和接触层之间的距离变化所引起的接触电阻差异很大。由此产生的设备无法投入使用。之后他们也尝试使用石墨烯,但结果不如所愿。

庆幸的是,研究人员最终找到了一个简单的解决方案。他们的解决方案是:在毛孔中填充自组装单层膜(SAM)材料后,用金纳米粒子覆盖毛孔中的自组装单层膜。因为这些纳米粒子足够大,不会落在自组装分子之间,与分子接触时不会破坏分子或改变其性质。“纳米粒子会自动调整到分子的大小,“巴塞尔大学的马塞尔校长如是说道,”现在看起来很简单,我们为了达到这个目标做了很多工作。”

据《自然》杂志的报告介绍,研究人员在晶圆上创造了大约3000个纳米孔,每一个都有自组装的分子。他们在测试分子对应用电压的反应时发现,对于同样大小的毛孔,其反应的扩散是非常小的。尽管由于缺陷,孔隙中个体分子的接触电阻可能不同,但是通过这种自组装单层膜(SAM)方法,他们能获取一个有效的平均样本。

参与这项研究的巴塞尔大学马塞尔校长表示,不确定SAM分子设备是否能够与硅设备竞争数据存储或交换。他说道,由于自组装分子的电性能受到其他分子的影响,所以它们可以用于感知应用,例如,SAM分子具有pH敏感性,当它们暴露在某些蒸汽或溶剂中时,它们会重新排列结构或引起膨胀。“这就是产业界对这些设备感兴趣之处,他们对更精确的分析设备的应用翘首以盼。”来自斯坦福大学的材料科学家Zhenan Bao对此表示赞同,“单个分子间的稳定接触一直是一个重大挑战。令人印象深刻的是,它们得到了可重复的结果,电传导随分子的长度而伸缩。这种方法对将来制造分子记忆和电路或许非常有效。”

然而,这项研究方法也受到了专业人士的质疑,韩国庆北大学研究员金永京(Youngkyoo Kim)对于将SAM装置作为传感器持保留态度,他表示,“我觉得目前的纳米粒子和自组装方法在大规模制造分子装置的电气触点方面听起来不错,但是性能重现性和稳定性仍然是一个需要克服的大难题。就目前的装置结构而言,金属电极(包括金属纳米粒子)和SAM层都需要很好地封装,才能保证稳定的运行。”

-

半导体

+关注

关注

335文章

29147浏览量

242172

发布评论请先 登录

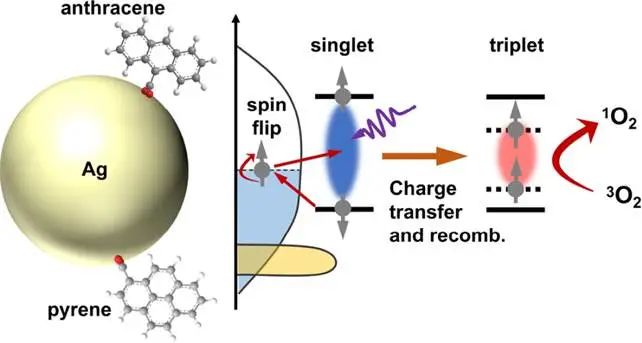

瞬态吸收光谱助力科学家揭示金属颗粒诱导分子自旋三线态产生的新机制

芯片制造中高精度膜厚测量与校准:基于红外干涉技术的新方法

无刷直流电机反电势过零检测新方法

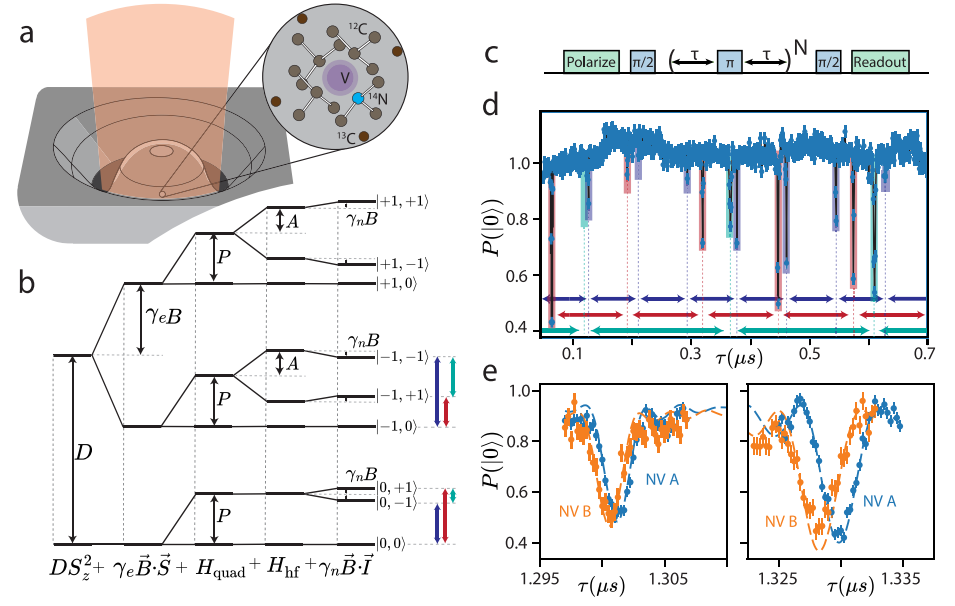

宾夕法尼亚大学:开发出揭示亚原子信号的新型量子传感技术

我国科学家制备出可控手性石墨烯卷

大华股份荣获中国创新方法大赛一等奖

一种降低VIO/VSLAM系统漂移的新方法

西湖大学:科学家+AI,科研新范式的样本

科学家发现在硅片上创造单个分子电气触点的新方法

科学家发现在硅片上创造单个分子电气触点的新方法

评论