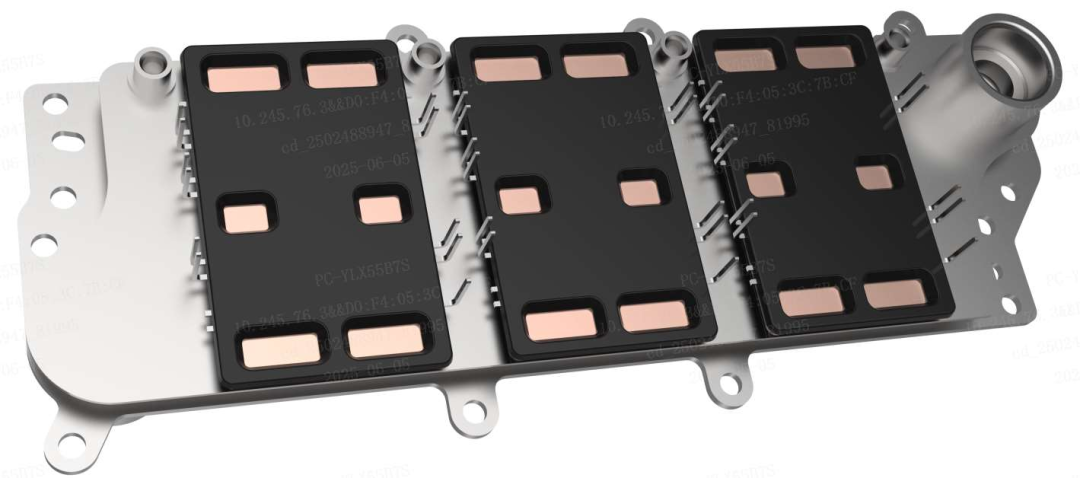

理想汽车自研的LPM(Li Power Module)高压碳化硅(SiC)功率模块是其纯电战略的核心技术之一,于2025年6月首次公开,搭载于旗舰纯电车型理想i8及后续全系纯电平台。

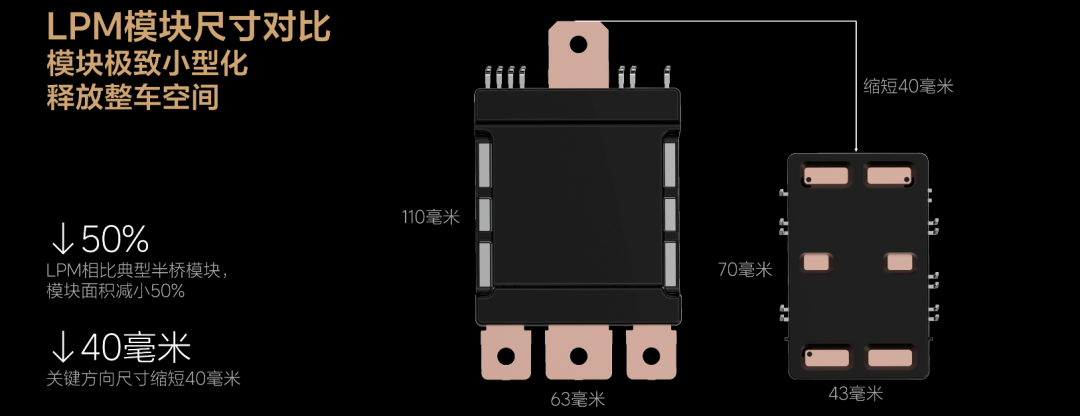

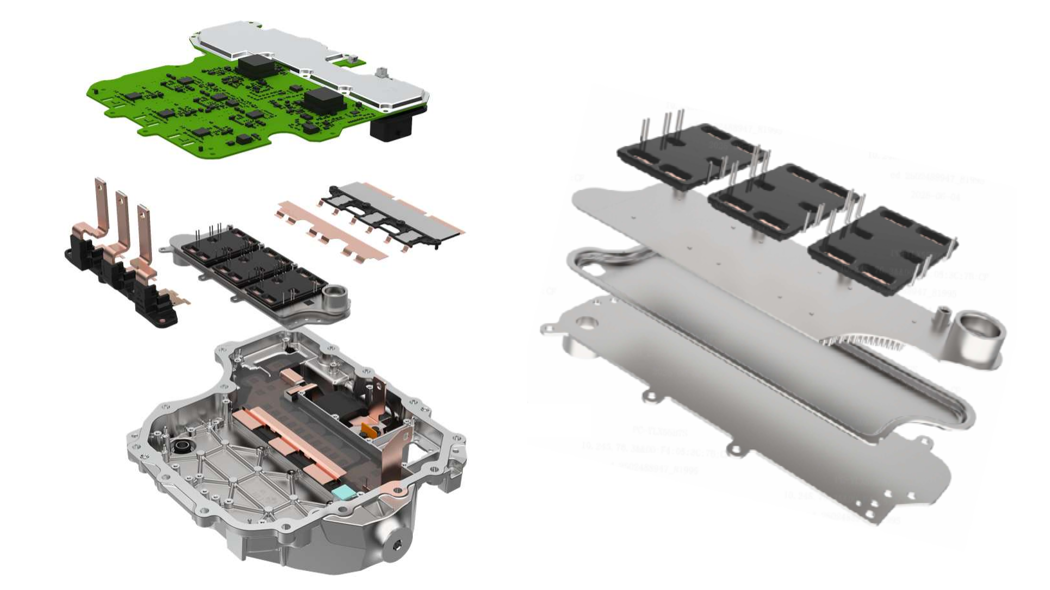

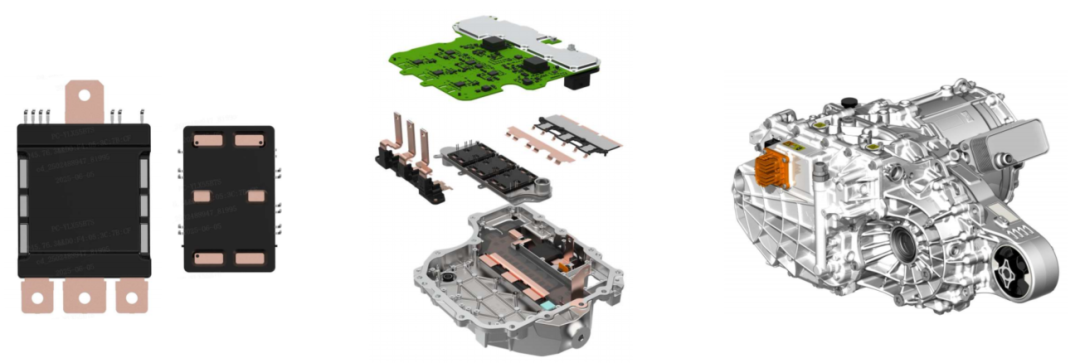

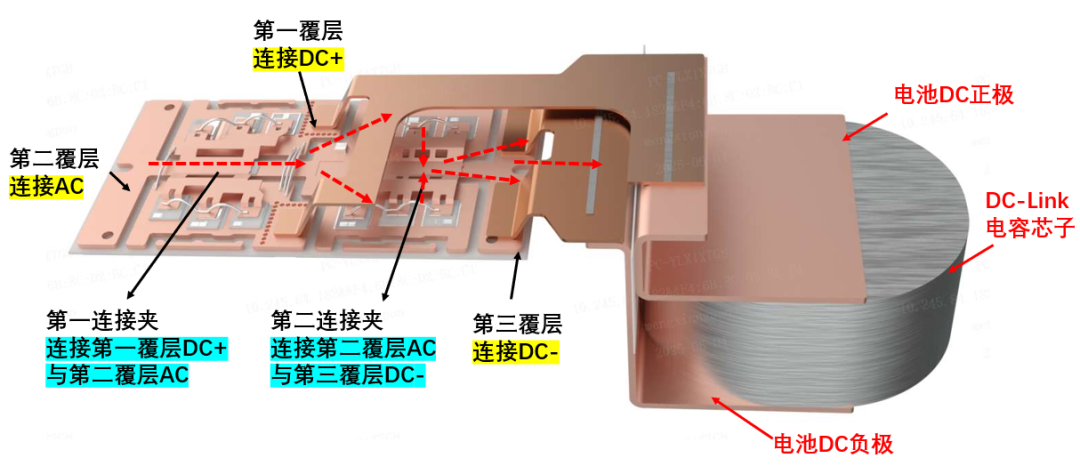

该模块通过取消传统外露功率端子和螺栓连接,首创模块本体“内部开窗”设计,使电容和铜排可直接嵌套在模块内部。这一创新使模块占地面积缩减50%,Y向尺寸减小40mm,为后排乘客释放出宝贵的头部与腿部空间。

并且理想通过优化电流传输路径、减小寄生参数,提升了模块效率与可靠性,同时缩减体积、降低成本,突破了传统半桥结构在高功率场景下的散热、空间限制,为新能源汽车电驱系统提供了更高效、紧凑的核心部件方案。

本期我们就来重点解析理想i8上应用的LPM(Li Power Module)功率模块的设计方案:

1、LPM功率模块的主要设计指标及亮点

2、LPM功率模块的组成及工作原理

3、LPM模块的内部关键结构设计解析

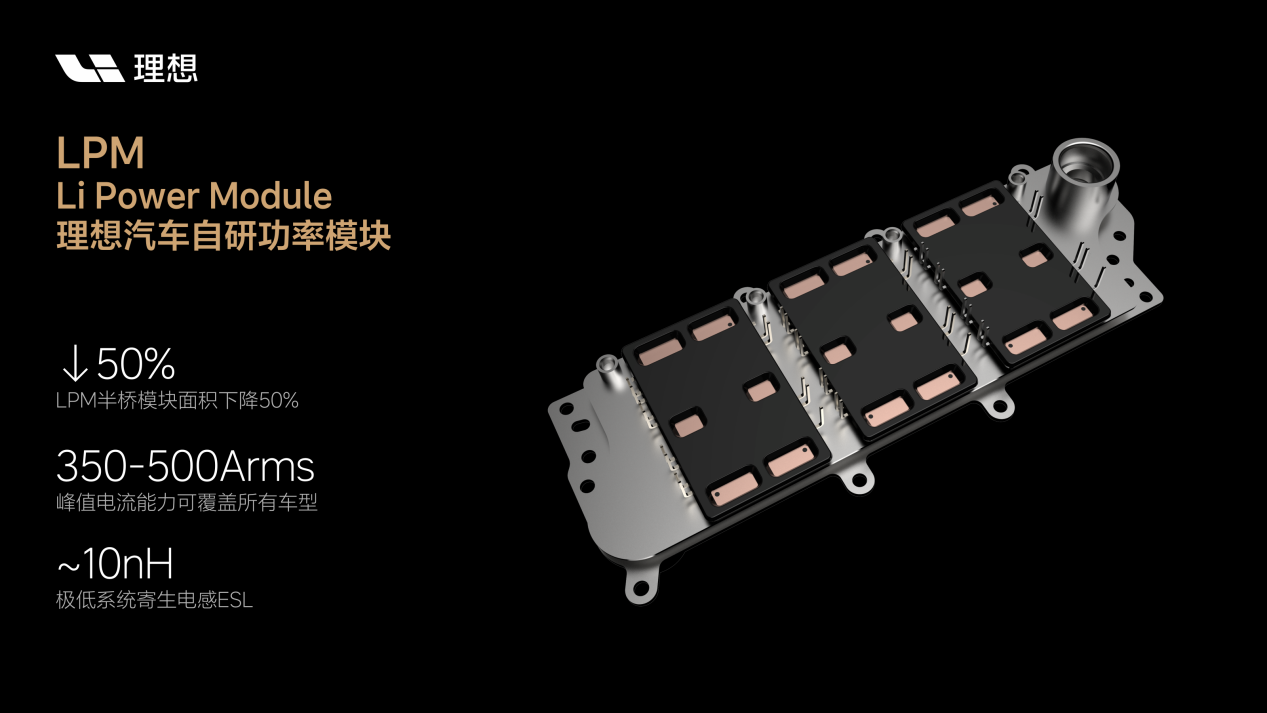

LPM模块设计指标及亮点

1、技术指标

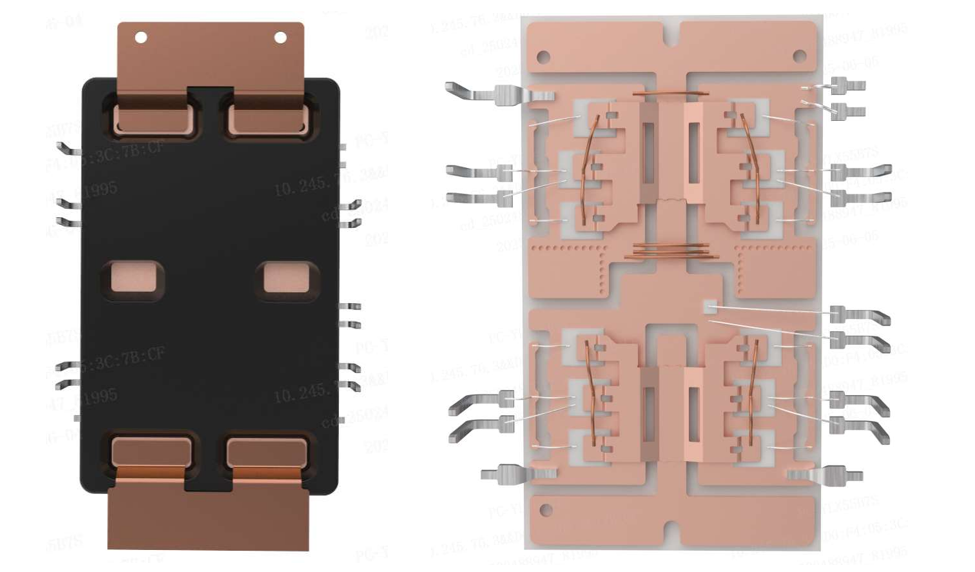

塑封尺寸:69.5mm x 43.0mm x 4.9mm

电流能力:350~500Arms

系统电感:10nH(统筹电容、模块与互联优化的结果)

2、技术方案

核心工艺:芯片银烧结、铜夹互连技术;塑封模块、气相焊、封闭铜冷板;基板直连技术、叠层铜排(大幅降低寄生电感)。

结构设计:无功率端子设计(简化 AMB 走线,降低端子寄生电感,绝缘距离扩大 5 倍);高对称电气布局(铜夹补偿空间不对称,电压均衡线抑制振荡,左右独立控制引脚)。

组装优化:封闭铜冷板全桥实现极简电控设计(消除泄露风险,取消密封圈与压块);一级零件数量降低 50%,组装工序降低 40%。

3、核心优势

空间提升:打通模块、电控、电驱与整车协同设计,将模块面积优势转换为整车空间优势,使整车关键空间参数增加24 毫米。

续航提升:系统电感达10nH(优于对比模块 A),带来续航额外提升1%。

可靠性与质量:通过 10 倍可靠性验证,包括 > 10000 套全桥开发样品、>1800 只全桥样品的寿命极限与建模;全链条质量管控(100% 自动化组装工艺、4× 独立 AOI 光学检测、多层级老化与验证等),实现 30 万公里快速可靠性覆盖。

LPM模块设计方案

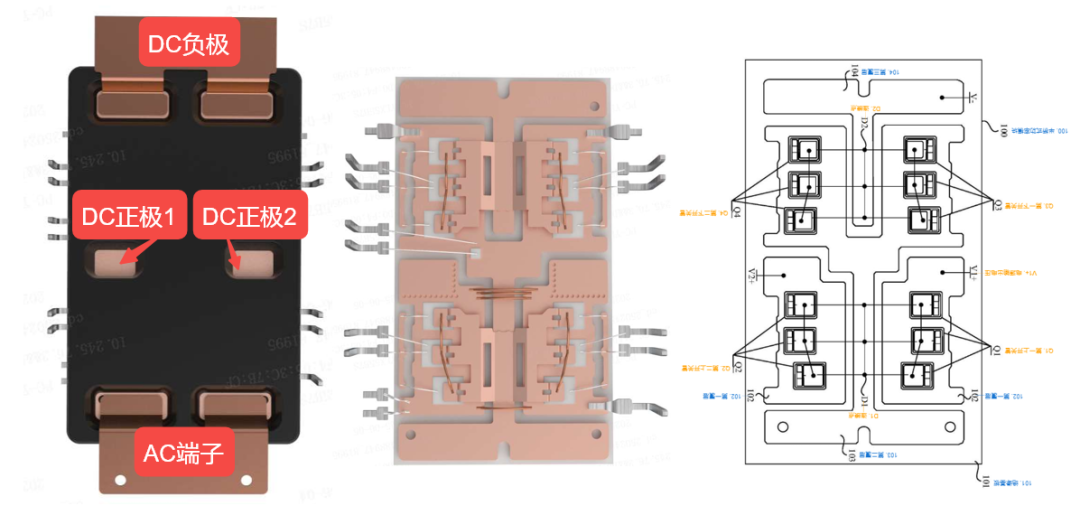

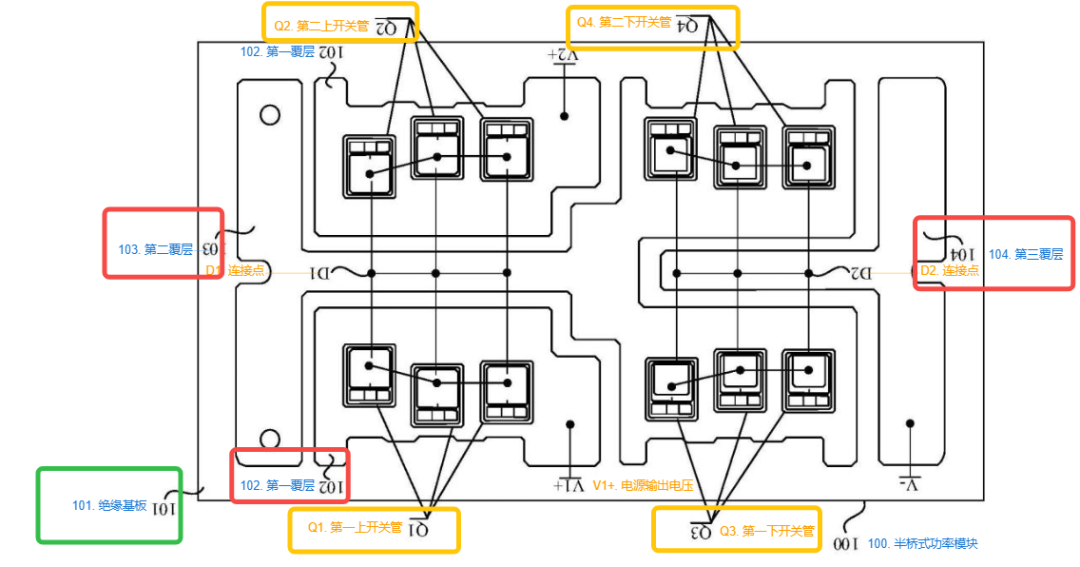

1、半桥式功率模块的基本组成:

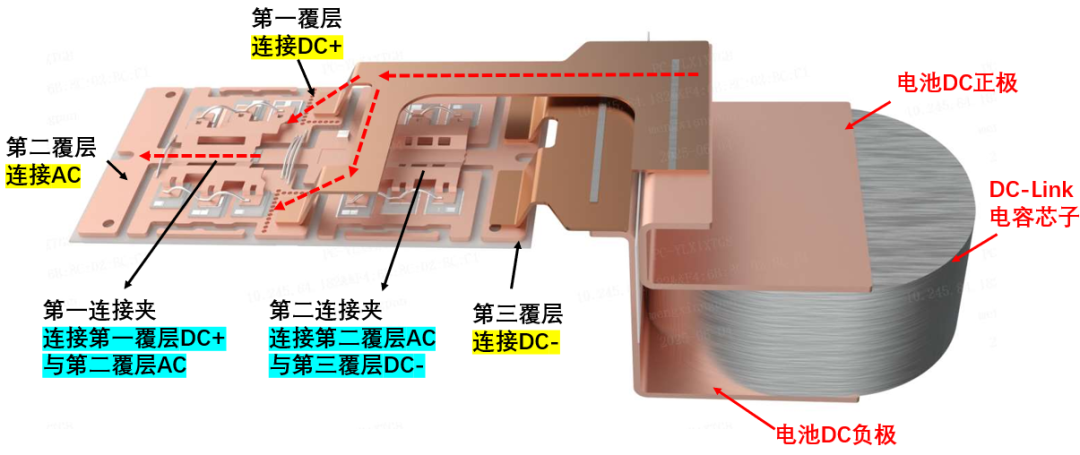

绝缘基板:作为整个模块的基础承载结构,用于承载第一覆层、第二覆层和第三覆层,起到绝缘和支撑的作用。

上桥臂:由多个第一上开关管和多个第二上开关管组成,这些开关管均设置在第一覆层上,是电流从电源正极流向第二覆层的关键通路,通过开关管的导通与断开控制电流的传输。

下桥臂:由多个第一下开关管和多个第二下开关管组成,这些开关管均设置在第二覆层上,是电流从第二覆层流向电源负极的关键通路,同样通过开关管的导通与断开控制电流的传输。

第一覆层:作为导电载体,一端连接电源正极,为上桥臂的开关管提供电流输入;同时,其上承载着上桥臂的第一上开关管和第二上开关管,是上桥臂开关管的安装基础和电连接载体。

第二覆层:作为电流中转和输出的核心载体,一端通过上桥臂与第一覆层连接,另一端通过下桥臂与第三覆层连接;其主要功能是向外部设备输出交流电(AC),同时承载着下桥臂的第一下开关管和第二下开关管,为下桥臂开关管提供安装基础和电连接。

第三覆层:作为导电载体,一端连接电源负极,另一端通过下桥臂与第二覆层连接,是下桥臂开关管输出电流的最终通路,将电流导回电源负极。

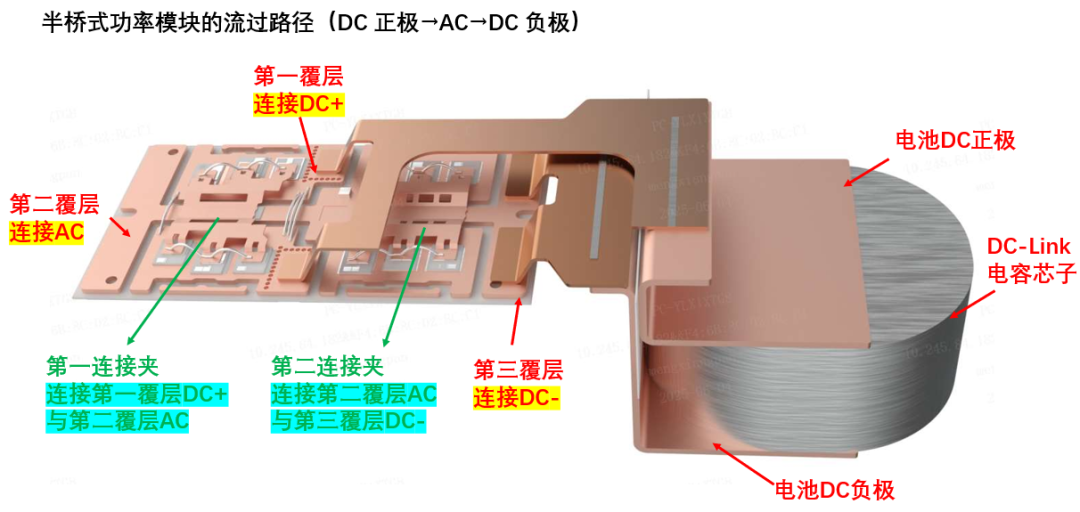

2、电流在半桥式功率模块的流过路径(DC 正极→AC→DC 负极)

① DC 正极到第二覆层(AC 输出)

DC 正极连接第一覆层,电流从第一覆层分别流向其上的第一上开关管和第二上开关管(漏极输入);

电流经第一上开关管、第二上开关管的源极流出,通过上桥臂与第二覆层的连接点(如第一连接夹)流入第二覆层,此时第二覆层输出交流电(AC)至外部设备。

② 第二覆层(AC 输出)到 DC 负极

从外部设备回流的电流进入第二覆层,流向其上的第一下开关管和第二下开关管(漏极输入);

电流经第一下开关管、第二下开关管的源极流出,通过下桥臂与第三覆层的连接点(如第二连接夹)流入第三覆层;

第三覆层连接 DC 负极,电流最终流回 DC 负极,形成完整回路。

简言之,电流路径为:DC 正极→第一覆层→上桥臂开关管→第二覆层(AC 输出)→下桥臂开关管→第三覆层→DC 负极,通过上、下桥臂开关管的交替导通 / 断开,实现 DC 到 AC 的转换。

关键结构设计

1、覆层的作用

覆层(第一覆层、第二覆层、第三覆层)是附着在绝缘基板上的导电层(如金属层),主要作用包括:

导电载体:第一覆层连接电源正极,作为上桥臂开关管的电流输入载体;第二覆层负责向外部设备输出交流电(AC),是上桥臂与下桥臂的电流中转载体;第三覆层连接电源负极,作为下桥臂开关管的电流输出载体。

承载开关管:上桥臂的第一上开关管、第二上开关管设置在第一覆层上,下桥臂的第一下开关管、第二下开关管设置在第二覆层上,覆层为开关管提供安装基础并实现电连接。

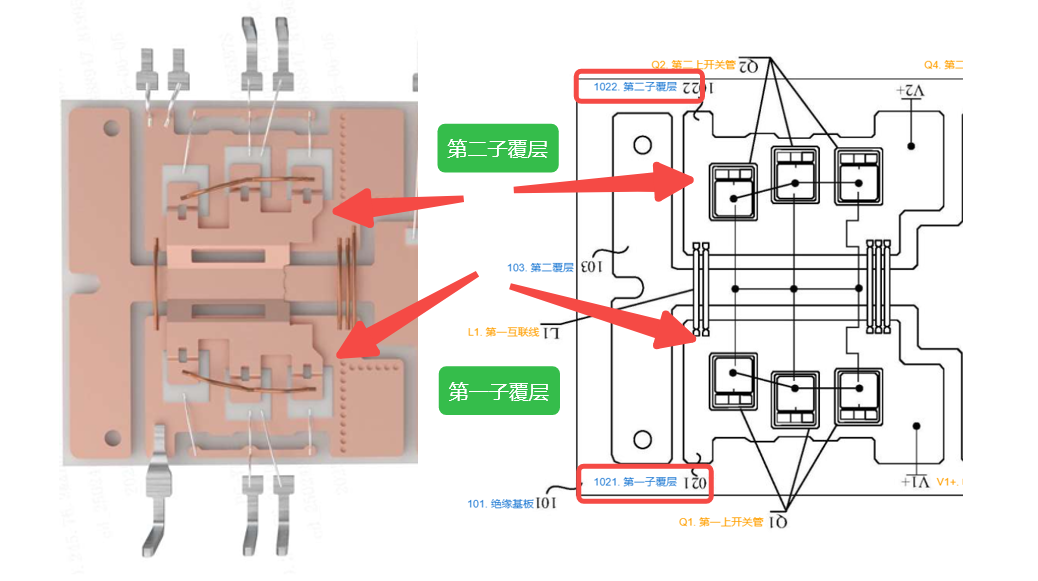

2、子覆层的作用

子覆层是第一覆层的细分结构,包括第一子覆层和第二子覆层,具体作用如下:

隔离与独立供电:第一子覆层上设置多个第一上开关管,第二子覆层上设置多个第二上开关管。

两者物理分隔,可避免两组上开关管的供电电压(如 V1 + 和 V2+)相互干扰,防止电压直接串流(例如避免 V1 + 直接流向第二上开关管,或 V2 + 直接流向第一上开关管),确保上桥臂中两组开关管的电流路径独立且稳定。

优化电流分布:通过子覆层的分隔,可针对性地为第一上开关管和第二上开关管分配电流路径,结合第一互联线(连接两子覆层)进一步平衡两组开关管的电感和电压,提升上桥臂的均流特性。

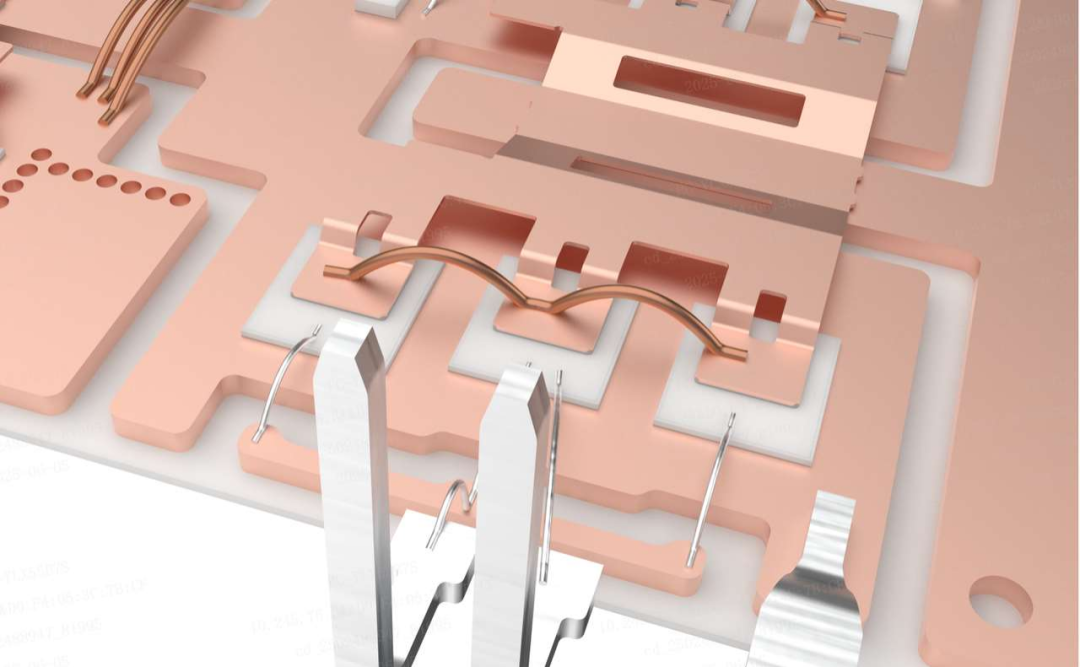

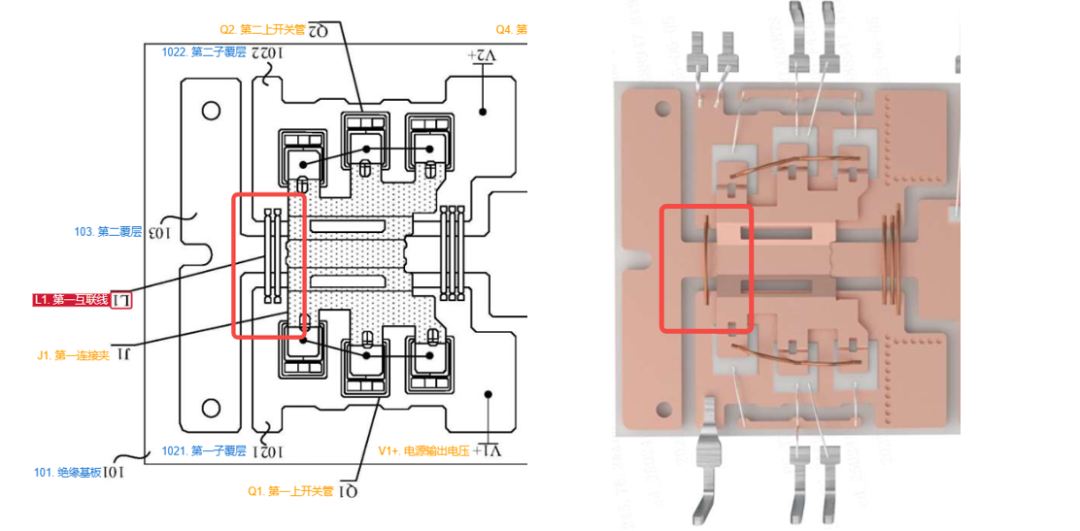

3、互联线:

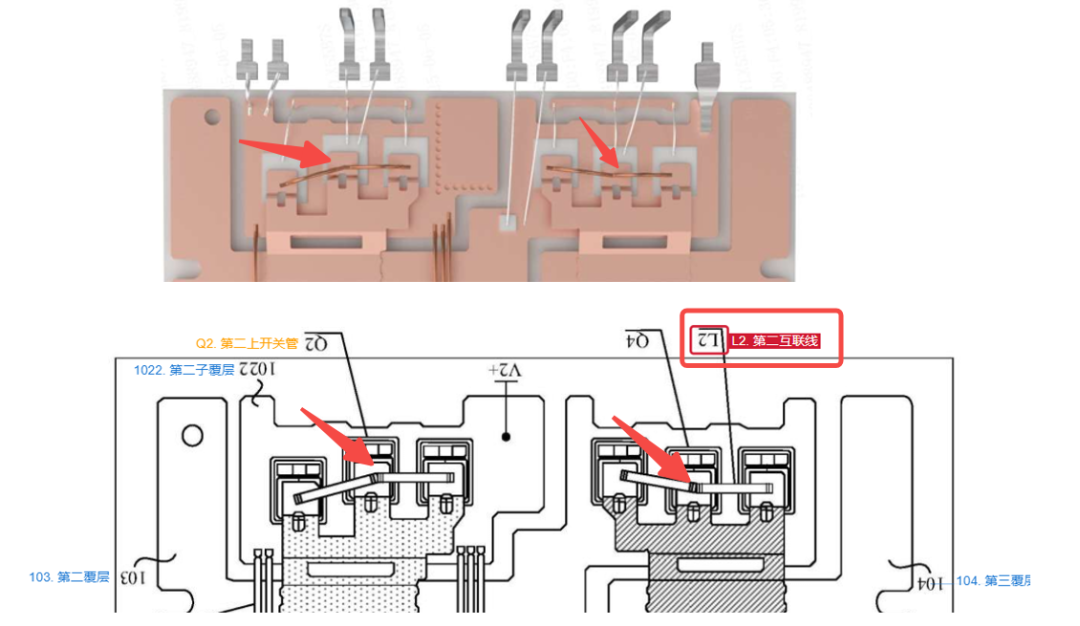

互连线包括第一互联线和第二互联线,均为导电连接线(如金属线、键合线),作用如下:

第一互联线:连接第一覆层的第一子覆层和第二子覆层(第一子覆层承载第一上开关管,第二子覆层承载第二上开关管),用于平衡两子覆层的电压 / 电流,减少两组上开关管之间的干扰,降低漏极电感,提升上桥臂的稳态均流性能。

第二互联线:连接同一组开关管的源极(如各第一上开关管源极之间、各第二上开关管源极之间等),用于平衡同一组内各开关管的寄生电感和电压,减小源极电感差异,避免互联电感过大,从而提升均流特性、降低振荡风险。

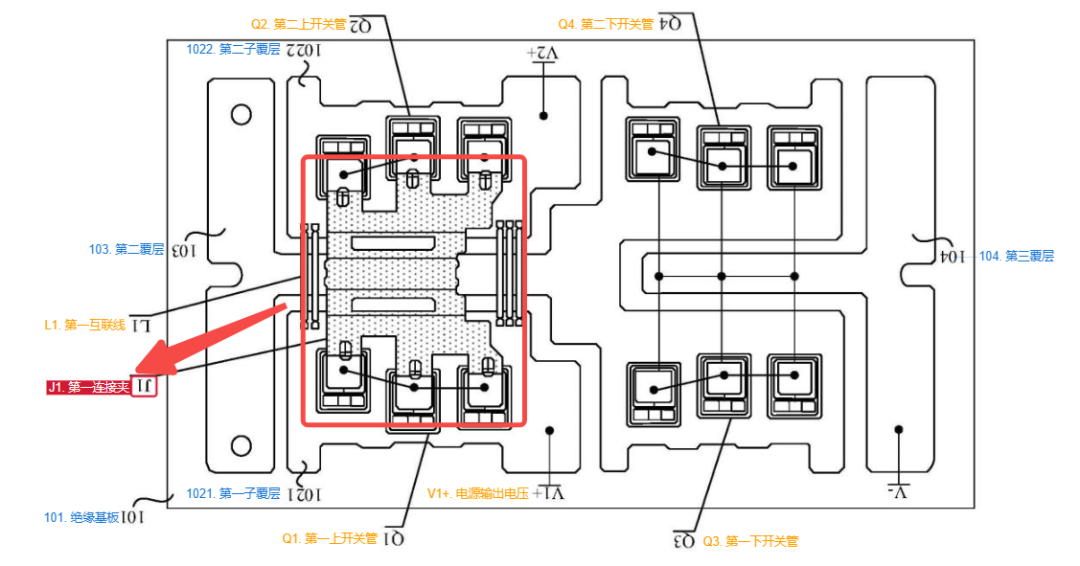

4、连接夹:

第一连接夹:导电连接件(如金属夹),通过以下方式实现上桥臂与第二覆层的连接:

① 连接端的分布:

第一连接夹的各第一连接端分别与上桥臂中各第一上开关管的源极连接;

第一连接夹的各第二连接端分别与上桥臂中各第二上开关管的源极连接;

第一连接夹的第三连接端与第二覆层物理接触并电连接(例如卡接或焊接在第二覆层上)。

② 电流传输路径:

上桥臂中,第一上开关管和第二上开关管导通时,电流从第一子覆层、第二子覆层分别流入对应的开关管(漏极到源极),再通过第一连接夹的第一、第二连接端汇聚到连接夹本体,最终通过第三连接端流入第二覆层,实现上桥臂与第二覆层的电流传输。

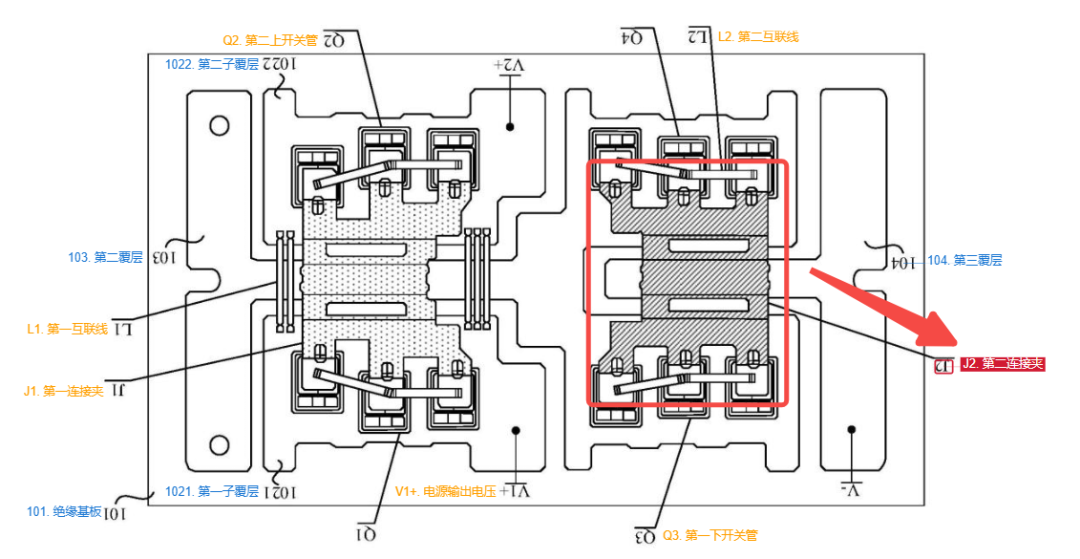

第二连接夹:导电连接件(如金属夹),通过以下方式实现下桥臂与第三覆层的连接:

① 第二连接夹的连接端分布

第二连接夹是导电连接件(如金属夹),其连接端与下桥臂开关管、第三覆层的对应位置精准对接:

各第一连接端:分别与下桥臂中各第一下开关管的源极一一对应连接(物理接触并导电);

各第二连接端:分别与下桥臂中各第二下开关管的源极一一对应连接(物理接触并导电);

第三连接端:直接与第三覆层(连接电源负极的导电层)连接(如卡接、焊接等方式,确保稳定导电)。

② 电流传输路径

当下桥臂开关管导通时,电流从第二覆层(交流电输出端)流入下桥臂的第一下开关管和第二下开关管的漏极,经开关管内部从源极流出后,通过以下路径流向第三覆层:

第一下开关管的源极电流 → 第二连接夹的第一连接端 → 连接夹本体;

第二下开关管的源极电流 → 第二连接夹的第二连接端 → 连接夹本体;

最终,汇聚在连接夹本体的电流通过第三连接端流入第三覆层,再由第三覆层传输至电源负极,完成下桥臂到负极的电流闭环。

对称设置:各第一上开关管与各第二上开关管对称、各第一下开关管与各第二下开关管对称,减小参数差异。

电流传输距离:

上桥臂任一组开关管与电源正极输入点的距离,与第一、第二覆层连接点的距离负相关。

下桥臂任一组开关管与第一、第二覆层连接点的距离,与第二、第三覆层连接点的距离负相关,以平衡传输路径,降低寄生参数差异。

总结

理想LPM功率模块通过无端子设计、超低寄生电感优化和高精度制造工艺,在能效与空间集成上实现双重突破,其价值不仅限于技术参数提升,更在于:

为行业提供系统级能效优化方法论;

验证垂直整合与开放授权并行的产业链创新模式;

推动SiC成本与可靠性瓶颈的解决进程。

随着LPM在理想i8的实装(2025年7月),其技术红利将直接转化为用户端的续航与空间体验升级,并可能重塑纯电驱动系统的竞争标准。

-

功率模块

+关注

关注

11文章

549浏览量

46112 -

LPM

+关注

关注

0文章

13浏览量

10151 -

碳化硅

+关注

关注

25文章

3098浏览量

50756 -

理想汽车

+关注

关注

0文章

295浏览量

3861

原文标题:无功率端子?理想i8的LPM功率模块设计解析

文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

发布评论请先 登录

理想i8的LPM功率模块设计解析

理想i8的LPM功率模块设计解析

评论