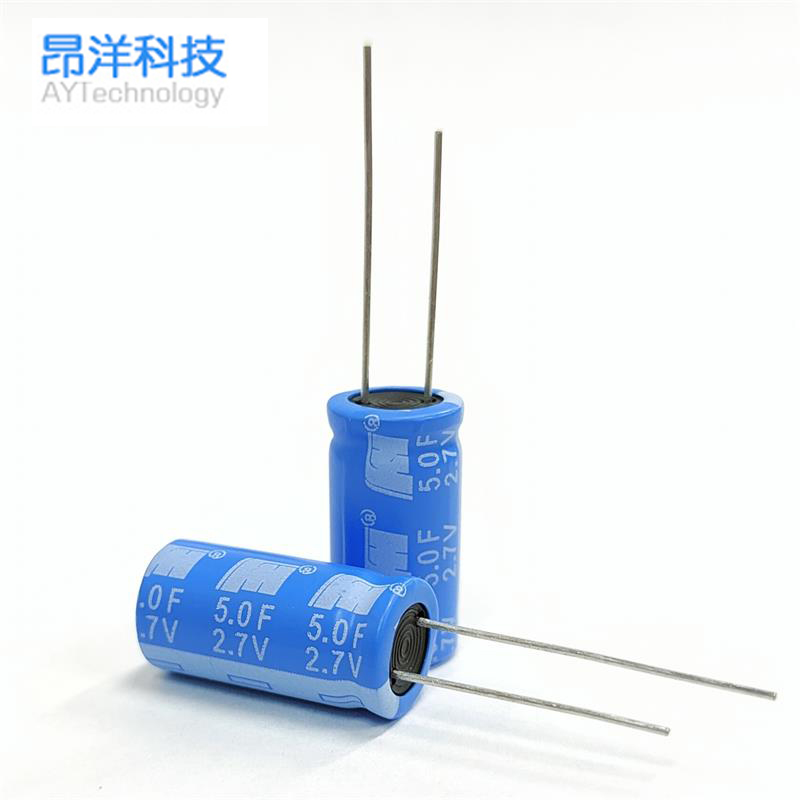

在电子元器件的世界里,铝电解电容以其独特的性能优势占据着重要地位。其中,直插式铝电解电容的自愈能力堪称其最神奇的特性之一——当氧化膜发生局部破损时,它能在短短30毫秒内完成自我修复。这种近乎"生物愈合"般的特性,不仅保障了电路的稳定运行,更展现了现代电子材料科学的精妙设计。

要理解这种自愈能力的奥秘,首先要从铝电解电容的基本结构说起。其核心由阳极铝箔、电解液和阴极铝箔构成,其中阳极铝箔表面通过电化学工艺形成了一层极薄的氧化铝(Al?O?)介电层,厚度通常在纳米级别。这层氧化膜的质量直接决定了电容的耐压性能和稳定性。在实际工作中,由于电压波动、温度变化或制造缺陷等原因,氧化膜可能出现局部薄弱点甚至破损。此时,电解液中的修复机制就会立即启动:电解液中的阴离子(如硼酸根离子)会在电场作用下定向移动,在破损处与铝基体发生氧化反应,重新生成致密的氧化铝层。整个修复过程如同"伤口结痂"一般,从微观层面实现了材料的自我修复。

这种自愈过程的速度之快令人惊叹。实验数据表明,在额定工作电压下,典型的修复时间仅为20-30毫秒。如此高效的修复能力源于多重因素的协同作用:首先是电解液的特殊配方,其中含有的有机酸及其铵盐不仅提供了必要的导电离子,更通过降低反应活化能加速了氧化膜再生;其次是电场分布的优化设计,确保破损处的电流密度能瞬间升高到足以触发修复反应的水平;最后是铝箔表面的特殊蚀刻工艺,形成的多孔结构大幅增加了有效反应面积。这三者的完美配合,使得自愈反应能在电流突增的瞬间完成,避免形成持续性的短路通道。

从材料科学的角度看,这种自愈现象本质上是电化学阳极氧化的微观再现。当氧化膜破损导致局部电流密度剧增时,根据法拉第定律,铝的溶解速率会呈指数级上升。但与此同时,电解液中的水分子会在强电场作用下解离,产生的氧离子立即与裸露的铝原子结合。这两个竞争反应的平衡点决定了修复效果——理想情况下,氧化反应速率应始终高于金属溶解速率。研究人员通过向电解液中添加磷酸盐等缓蚀剂,成功将这个平衡点向有利于修复的方向偏移,使得即使在大电流冲击下,氧化膜的再生也能保持稳定。

自愈能力对电容性能的影响是全方位的。最直接的效益是显著延长了使用寿命,实验室加速老化测试显示,具备良好自愈特性的电容在85℃环境下工作寿命可达5000小时以上。其次,这种特性赋予了电容优异的抗浪涌能力,能承受高达额定电压1.5倍的瞬时过压。更重要的是,自愈过程产生的副产品(主要是氢气)会被电解液中的消氢剂及时吸收,避免了内部压力累积导致的爆裂风险。这些特性使得铝电解电容特别适合应用在电源滤波、电机启动等存在电压波动的场景中。

不过,自愈能力也存在一定的局限性。多次修复会导致电解液成分逐渐消耗,表现为电容的等效串联电阻(ESR)缓慢上升。当修复次数超过临界值时,氧化膜会形成晶化结构,失去介电特性。现代电容通过采用含羧酸的高稳定性电解液,将这个临界值提升至数千次,基本覆盖了正常使用周期。另一个限制因素是温度,当环境温度低于-40℃时,电解液粘度增大导致离子迁移率下降,自愈时间可能延长至100毫秒以上。这解释了为何极端环境下的电子设备往往需要特别筛选的高可靠性电容。

在实际应用中,工程师们发展出一套完整的评估体系来量化自愈性能。最常见的测试方法是施加阶跃电压,通过监测漏电流的衰减曲线来计算修复时间常数。更精确的做法则采用扫描电子显微镜(SEM)观察人工诱导破损后的膜层再生过程。行业标准通常要求修复后的绝缘电阻恢复率不低于初始值的90%,且单个修复周期消耗的电量不超过额定储能0.1%。这些严苛的标准确保了电容在各类恶劣工况下的可靠性。

展望未来,随着电力电子设备向高压大容量方向发展,对电容自愈能力提出了更高要求。新型掺杂氧化铝膜技术正在实验室阶段取得突破,通过在传统氧化铝中引入钛、锆等金属元素,可将修复时间进一步缩短至10毫秒以内。石墨烯增强电解液的研究也显示前景,其超高的离子电导率有望解决低温环境下的自愈延迟问题。可以预见,这些技术进步将持续拓展铝电解电容在新能源发电、电动汽车等新兴领域的应用边界。

从微观修复机制到宏观性能表现,铝电解电容的自愈能力完美诠释了材料科学与电子工程的精妙融合。这30毫秒的自我修复过程,实则是无数次材料配比优化、工艺改进的智慧结晶。正如一位资深工程师所言:"每个铝电解电容都是会自我修复的生命体,它们用沉默的化学反应守护着电子世界的秩序。"这种独特的自愈特性,将继续在电子设备可靠性领域发挥着不可替代的作用。

?

审核编辑 黄宇

-

电解电容

+关注

关注

14文章

801浏览量

52501 -

铝电解电容

+关注

关注

1文章

149浏览量

13836

发布评论请先 登录

抗腐蚀直插铝电解电容:引脚镀镍层厚度 10μm,盐雾测试 48 小时无锈蚀

电梯控制柜里的直插铝电解电容:频繁启停中保持电压稳定的 “垂直哨兵”

直插铝电解电容的 “高度博弈”:10mm 到 50mm 的尺寸差,如何适配机箱空间?

直插铝电解电容的 “自愈防护力”:氧化膜局部破损后,30ms 内完成自我修复

直插铝电解电容的 “自愈防护力”:氧化膜局部破损后,30ms 内完成自我修复

评论