摘要

本文针对碳化硅衬底 TTV 厚度测量中存在的边缘效应问题,深入分析其产生原因,从样品处理、测量技术改进及数据处理等多维度研究抑制方法,旨在提高 TTV 测量准确性,为碳化硅半导体制造提供可靠的质量检测保障。

引言

在碳化硅衬底 TTV 厚度测量过程中,边缘效应是影响测量准确性的重要因素。由于衬底边缘的应力分布不均、表面形貌差异以及测量时边界条件的特殊性,使得边缘区域的测量数据与实际厚度存在偏差,干扰整体 TTV 值的精确计算。有效抑制边缘效应,对于获取准确的 TTV 数据、保障碳化硅器件制造质量具有重要意义。

边缘效应产生原因分析

碳化硅衬底在加工过程中,边缘部分易产生机械损伤、微裂纹等缺陷,导致表面形貌与中心区域存在差异,影响测量信号反射或探针接触状态。同时,测量设备在扫描至衬底边缘时,由于边界条件变化,如光学测量中光线反射角度改变、探针式测量中边缘支撑力不足等,使得测量数据出现异常波动,从而产生边缘效应。

边缘效应抑制方法

样品预处理优化

在测量前对碳化硅衬底边缘进行特殊处理,如采用化学腐蚀或机械研磨的方式,去除边缘受损层,使边缘表面状态与中心区域尽量一致。此外,可对衬底边缘进行钝化处理,降低边缘区域的表面能,减少因表面电荷分布不均对测量的影响。通过在边缘区域涂覆一层均匀的保护膜,还能有效隔离环境因素对边缘的干扰,改善测量条件。

测量方法改进

采用改进的测量路径规划,在衬底边缘区域加密测量点,获取更详细的厚度信息,通过数据插值等方法修正边缘测量偏差。对于光学测量设备,优化光路设计,增加边缘区域的光照均匀性,减少因光线反射差异导致的测量误差。在探针式测量中,设计特殊的边缘支撑结构,保证探针在边缘测量时受力均匀,提高测量稳定性。

数据处理优化

利用滤波算法对测量数据进行预处理,去除边缘区域的异常数据点。基于机器学习算法建立边缘效应补偿模型,通过分析大量包含边缘效应的测量数据,学习边缘区域与中心区域测量数据的差异规律,对边缘数据进行智能校正。采用数据融合技术,结合多种测量方法获取的数据,综合分析计算,降低单一测量方法在边缘区域的误差影响。

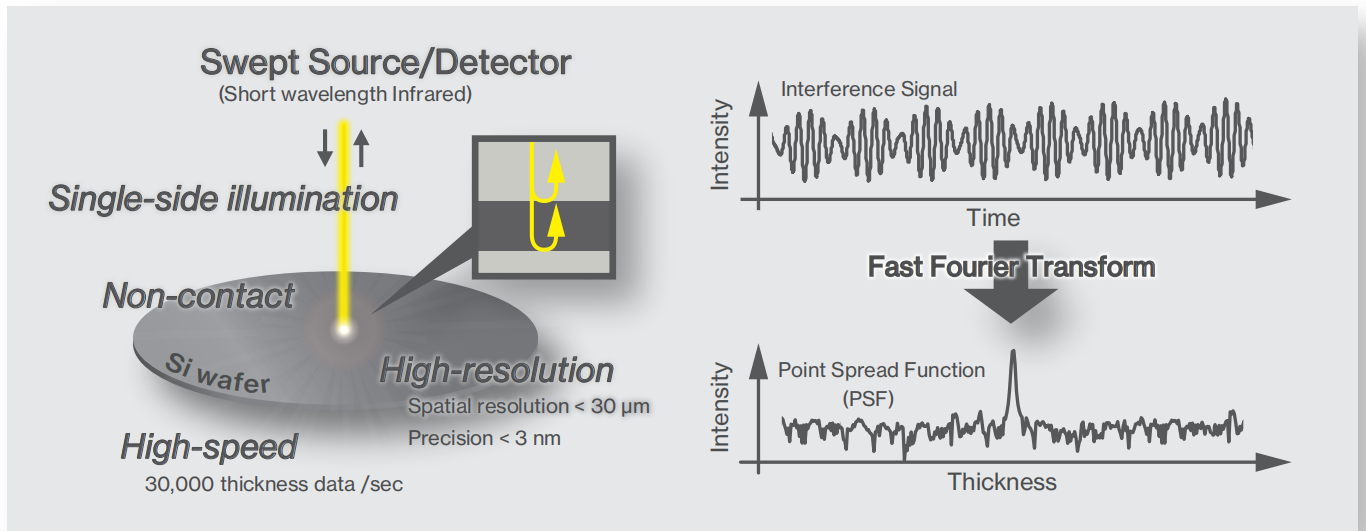

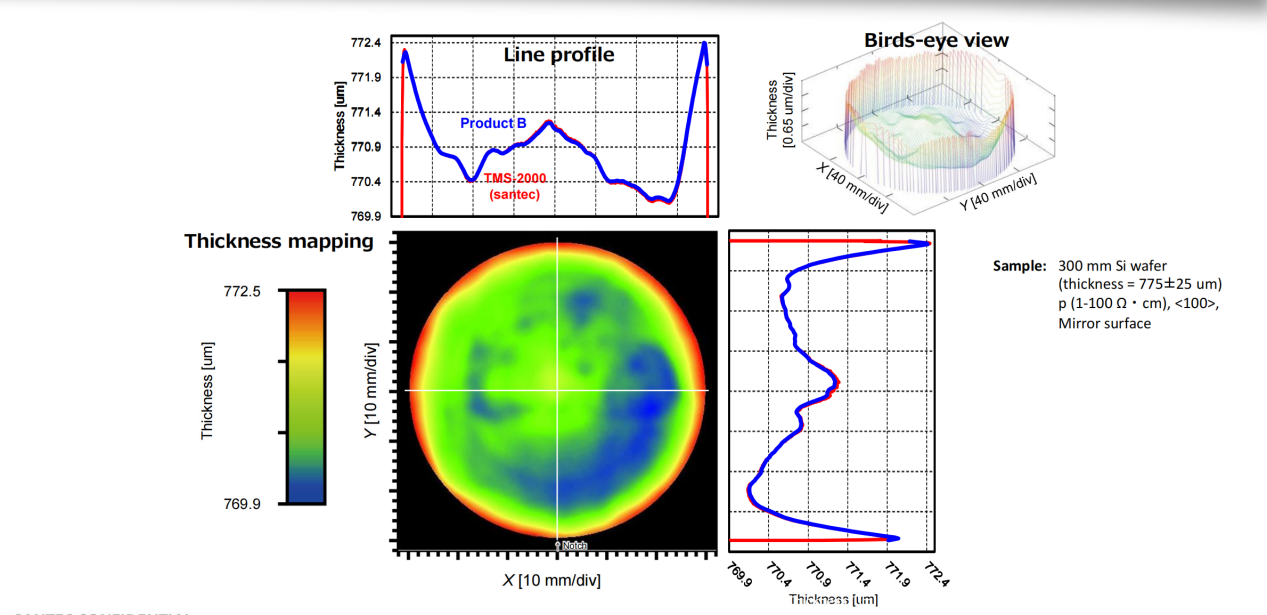

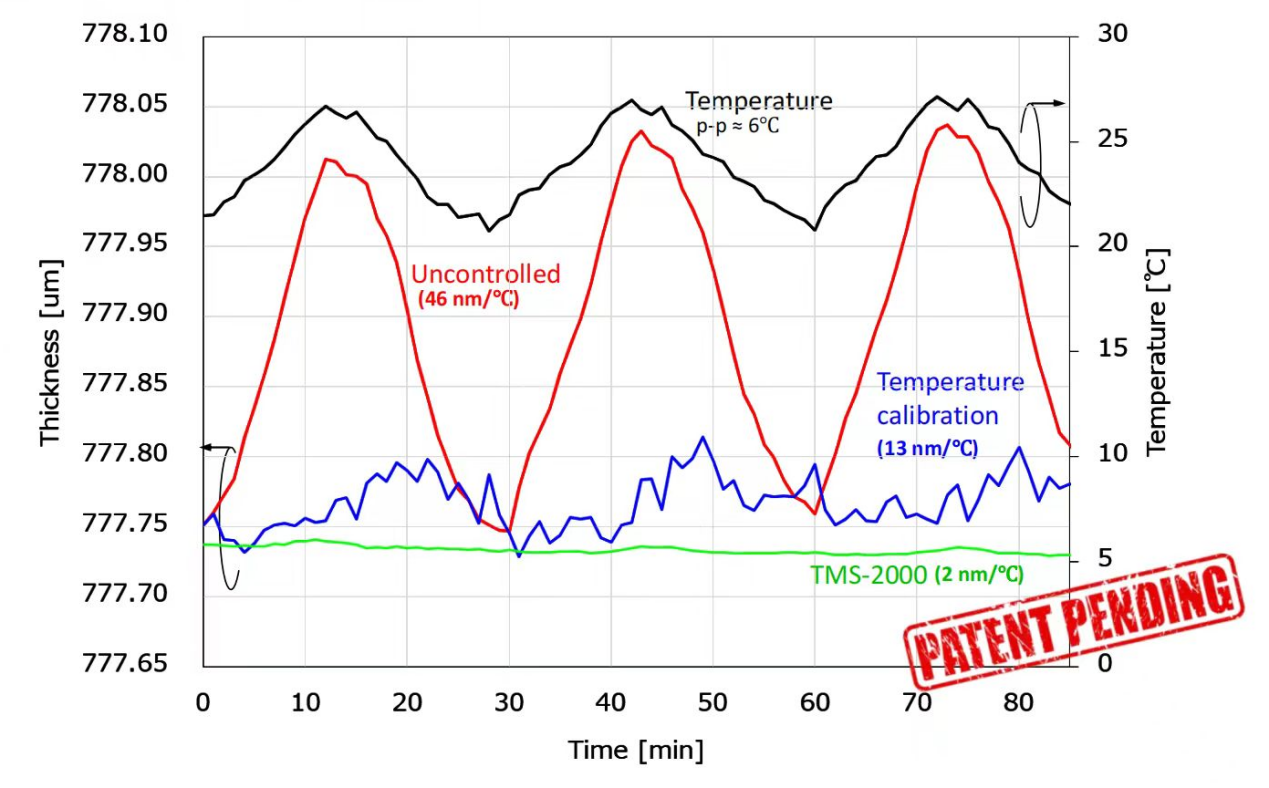

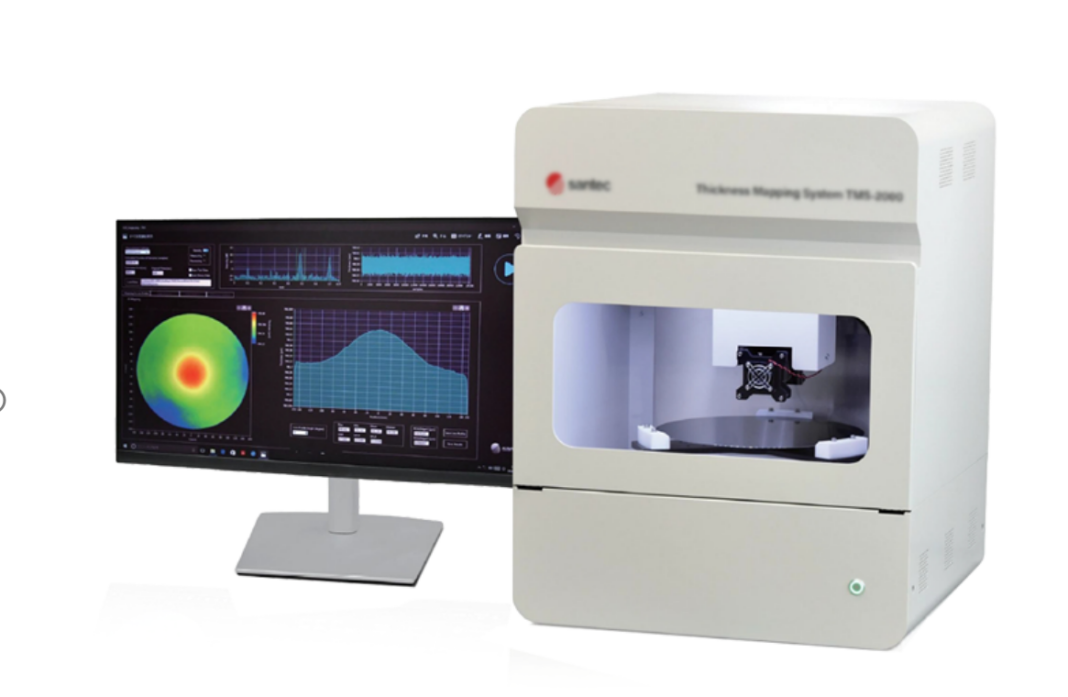

高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。?

我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:

(以上为新启航实测样品数据结果)

该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:?

对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;?

点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;?

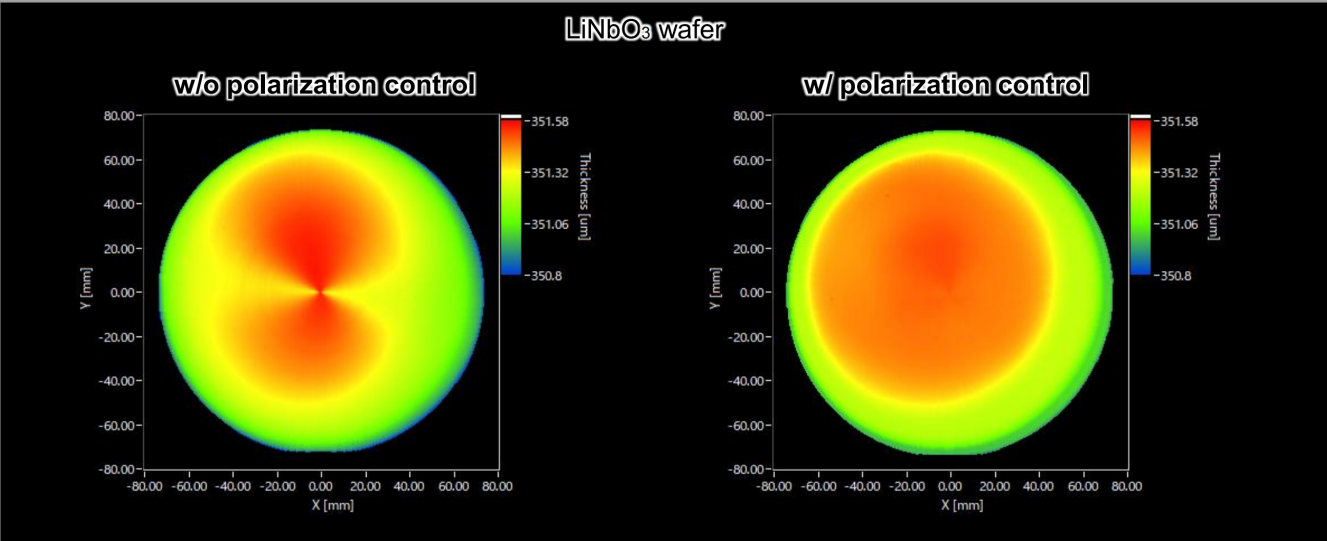

通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;

(以上为新启航实测样品数据结果)

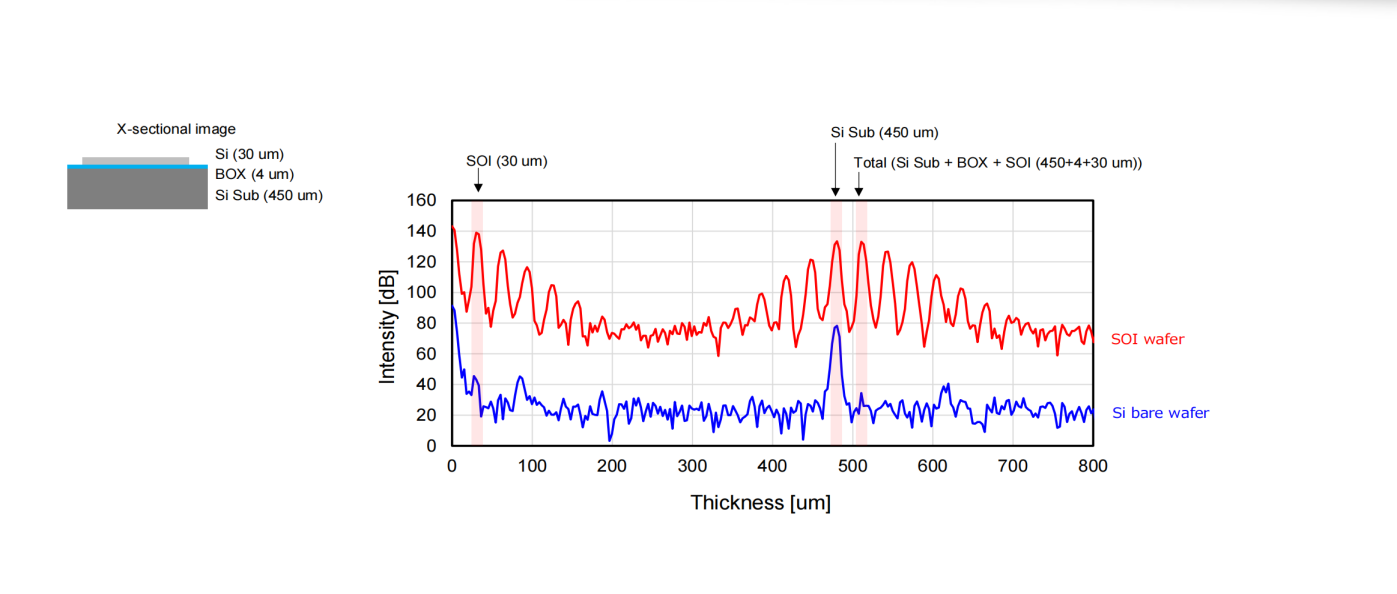

支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。

(以上为新启航实测样品数据结果)

此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。

(以上为新启航实测样品数据结果)

系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。

-

测量

+关注

关注

10文章

5358浏览量

114344 -

碳化硅

+关注

关注

25文章

3139浏览量

50925

发布评论请先 登录

【新启航】国产 VS 进口碳化硅衬底 TTV 厚度测量仪的性价比分析

【新启航】碳化硅衬底 TTV 厚度不均匀性测量的特殊采样策略

碳化硅衬底 TTV 厚度测量中边缘效应的抑制方法研究

碳化硅衬底 TTV 厚度测量中边缘效应的抑制方法研究

评论