[首发于智驾最前沿微信公众号]随着汽车智能化发展,越来越多新技术被应用到汽车上,为了能够让汽车更加智能,大模型技术也开始被应用到汽车上,尤其是随着自动驾驶技术的逐渐落地,大模型的应用也更加广泛,那大模型真的有助于自动驾驶吗?车企使用大模型,是跟风,还是真的有用?

大模在自动驾驶上的优势

在聊今天的话题前,要先聊聊什么是“大模型”。相较于我们熟知的在手机上使用的语言类大模型,自动驾驶使用的大模型仅限于聊天功能,而是指经过海量数据预训练、拥有丰富表征能力和推理能力的深度模型。它们可以是纯语言模型(LLM),也可以是视觉/视觉-语言的多模态模型,或者是将感知、地图、轨迹等多模态数据联合建模的巨型网络。大模型的核心特点是强大的表征学习能力、迁移学习能力和在少量示例下进行任务适配的能力。把这些能力放到自动驾驶场景,会带来哪些直接好处?

第一个显著优势是“语义化与通用表征”。传统自动驾驶系统往往依赖大量手工设计的像是各类目标框、车道线、交通标志分类等中间表示和专门标签。大模型通过自监督学习可以把图像、雷达点云、轨迹序列、地图要素等联合编码成高维语义向量,这种向量更能捕获场景的高阶关系,比如“这是一个繁忙交叉口、行人群集且有遮挡”的整体语义,而不是单个像素或点的局部判断。这样的表征对下游任务(场景理解、行为预测、决策辅助)有天然帮助,尤其在稀疏样本或长尾场景上,表现出更好的迁移能力。

第二个好处是“少样本学习与知识迁移”。大模型在海量多样数据上预训练后,能把常识性知识和驾驶经验以分布式权重的形式存储。当遇到新城市、新气候或未见过的路口设计时,通过少量标注或在线微调,模型往往能够更快适应。对于工程上要频繁覆盖新场景的车队来说,这一点能显著降低标注成本和模型迭代周期。

第三个好处是“多模态推理与统一接口”。自动驾驶汽车对于交通环境的理解主要来自摄像头、激光雷达、毫米波雷达、高清地图、V2X等,大模型可以作为一个统一的推理层,把这些输入融合在一起,输出对场景的高层语义解释或候选行为策略。相比传统的硬编码规则或松耦合模块化方案,这种统一的推理有时能更好地处理信息不一致或局部传感器失效的情况,提供更稳健的备选解。

此外,大模型在工程流水线上的价值也很明显,它可以自动化标注、生成难例、合成训练场景、写测试用例、做仿真场景扩展,甚至参与代码生成与日志分析。把大量重复性、劳动力密集的工作交给大模型,能把工程师从低价值的任务中解放出来,集中做架构设计和安全评估。

大模型在自动驾驶上的风险

理解了优势,再来聊聊不足。首先是“实时性与算力”的挑战。大模型需要的参数量巨大,运行在车端直接做闭环控制在当前算力与功耗预算下并不现实。即便采用剪枝、蒸馏或量化,依然需要小心平衡延迟和性能。自动驾驶对延迟、确定性和可预测性的要求极高,任何一次决策的延迟或抖动都可能变成安全隐患。

其次是“可验证性与可解释性”问题。想要确保自动驾驶汽车安全行驶,每一个动作都需要可证明的行为边界和可审计的决策链路。大模型本质上是统计学习器,其推理过程并不天然满足形式化验证要求。把一个黑箱模型放在决策闭环中,会让安全审计、法规合规、事故归因等工作变得复杂。为此要在使用大模型时加上可解释的中间表示、约束层和冗余控制回退策略。

还有就是鲁棒性与长尾场景处理能力。虽然大模型在迁移学习上表现优异,但在极端场景、传感器恶劣失真或对抗性输入下仍可能失败。自动驾驶的风险集中在长尾事件上,而这些事件往往缺乏足够数据供大模型预训练时学习到,因此不能把所有安全希望寄托在模型“学会”偶发事故上。

最后就是“分发式责任与法规风险”。把决策权交给一个学得来的模型会引发责任界定问题。无论是车企、软硬件供应商还是服务运营方,谁为模型决策的失误负责,法律和保险生态尚在适配阶段。在某些国家和地区,监管机构对黑箱决策持谨慎态度,这会影响技术落地节奏。

大模型如何合理利用于自动驾驶?

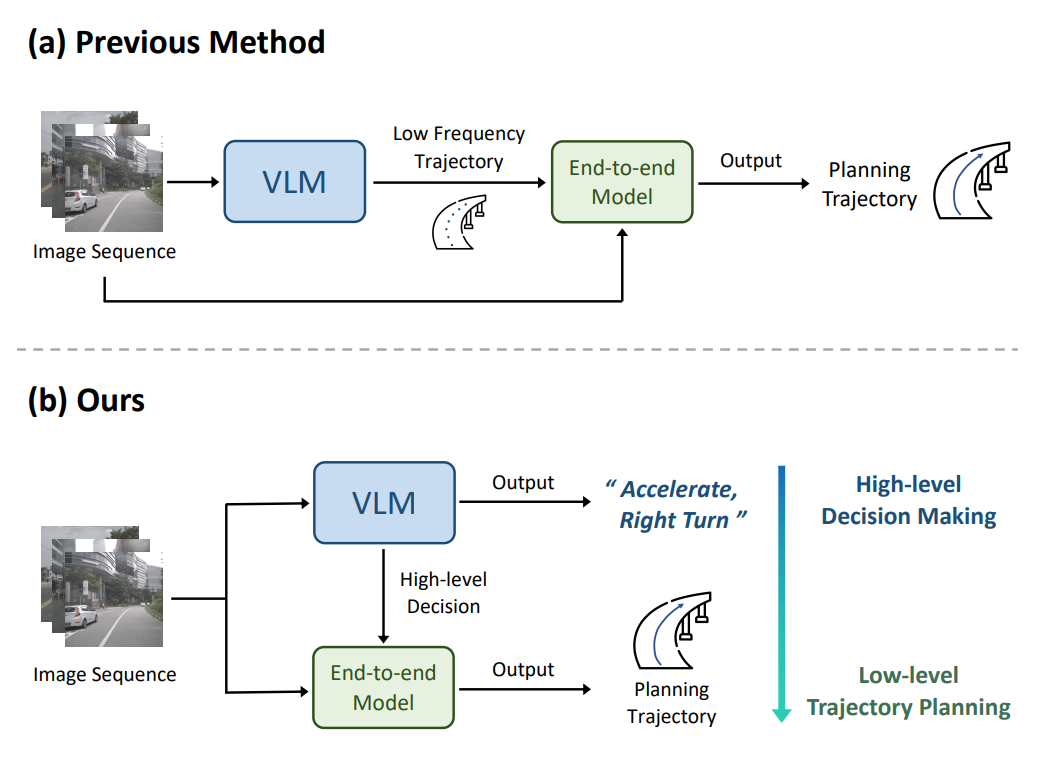

那么在自动驾驶汽车上应如何合理利用大模型?实践中比较合理的路径是“模块化+大模型辅助”的混合架构。把感知(像素到对象、几何重建)、定位与映射、控制等关键实时环节仍然由高频、经过严格验证的模块承担;把大模型放在如场景解释、长时程行为预测、复杂交互推理、异常检测、策略建议和仿真场景生成等“中高层推理”或“离线路径”上。这样既能利用大模型的长处,又能保留低延迟和可验证的控制路径。

为了实现工业级落地,可采用蒸馏与层次化部署。先在云端用大模型完成复杂推理或策略搜索,生成稳定的策略候选或结构化指令,然后把这些知识蒸馏到轻量化、可实时运行的模型(或基于规则的控制器)中,并部署到车端。这样既能把通用知识转移到边缘设备,又能保证每次决策的可控性与时效性。

在训练方法上,大模型的引入也改变了数据策略。自监督学习(例如对比学习、掩码建模)在多模态数据上能学习通用特征,减少对昂贵标签的依赖;仿真生成与合成数据在补齐长尾场景方面作用明显,但需要做好域适配(sim2real)。行为级的训练则结合示范学习、离线强化学习和人类专家验证,避免模型在现实世界里进行危险的在线试错。数据治理、标注质量控制和场景覆盖评估,依然是能否把模型成功推向量产的关键。

在评估与验证时,使用大模型并不意味着可以放松测试。相反,需要更严密的场景覆盖度指标、基于场景的安全指标以及对模型不确定性的量化。对不确定性的估计(例如置信区间、贝叶斯近似或深度集成)在运行时能触发切换策略或请求人工介入。覆盖测试要包含传感器失效、遮挡、恶劣天气、稀有行为体等长尾场景,同时结合覆盖引导的对抗测试来查找潜在失败模式。

使用了大模型,并不意味着自动驾驶汽车可以完全智能,冗余和监控依然不可或缺。即使大模型提供了高质量的建议,系统也应有两个独立链路来核验输出,并在不一致时执行简单、安全的停止或降级措施。运行时监控要包括模型输入管线的完整性检查、输出一致性检查、以及随时间漂移的性能回归检测。在线日志和回放机制同样重要,事故发生后必须能回溯每一步决策和模型输入以支持责任认定与模型改进。

对于研发团队而言,落地大模型的成本和工程量也不容忽视。模型训练需要大量算力和存储,数据标注与清洗仍是主要开销之一。可以先在仿真和闭环测试台架上验证大模型的推理能力,再在封闭场地、限定场景的道路测试中做安全下沉。

最后的话

对于很多专门从事自动驾驶大模型的小伙伴以及一些刚进入这一行的同学,智驾最前沿想提一些建议。第一,掌握基础的感知与几何知识仍然是根基。无论未来模型怎样发展,摄像头、LiDAR、雷达的物理测量特性和几何约束始终决定了可获得信息的上限。第二,理解模型的不确定性很重要。会使用大模型和知道什么时候不用它,同样是工程能力。第三,从小切口试水,先把大模型用在比如辅助标注、生成训练场景、做日志分析或提供多模态检索等非关键路径上,以积累工程经验和安全方式论证。第四,重视数据治理和场景覆盖,良好的数据策略比单纯堆模型参数更能提升系统安全性。第五,若是在带领团队,要建立跨学科的团队,把算法工程师、系统工程师、功能安全工程师和验证工程师放在同一项目里,确保模型的研发和验证能够互相制衡。

其实大模型带来的并不是单一的“万能解”,而是一个能够显著提升认知、生成和推理能力的新工具箱。它能加速数据闭环、提升对复杂场景的理解、改善人机交互、并在工程流程中提高效率。但它不是直接替代所有传统模块的捷径;在安全关键的闭环控制上,黑箱式的大模型仍然难以满足可验证性与确定性的要求。合理的路径是把大模型视为“认知增强器”和“工程放大器”,在不降低系统可控性的前提下逐步渗透到感知、预测、规划的上层、以及数据与仿真流水线里。

-

自动驾驶

+关注

关注

790文章

14396浏览量

171460 -

大模型

+关注

关注

2文章

3231浏览量

4227

发布评论请先 登录

为什么自动驾驶端到端大模型有黑盒特性?

自动驾驶中常提的世界模型是个啥?

自动驾驶技术落地前为什么要先测试?

大模型如何推动自动驾驶技术革新?

自动驾驶大模型中常提的Token是个啥?对自动驾驶有何影响?

如何实现自动驾驶规控算法的仿真验证

汽车雷达回波发生器的技术原理和应用场景

Apollo自动驾驶开放平台10.0版即将全球发布

Waymo利用谷歌Gemini大模型,研发端到端自动驾驶系统

大模型真的有助于自动驾驶落地吗?

大模型真的有助于自动驾驶落地吗?

评论