手持吸尘器作为现代家庭清洁的重要工具,其核心性能取决于电机控制技术与气流优化能力。随着用户对清洁效率、噪音控制和续航能力的要求不断提高,多模式自适应电机控制与湍流抑制驱动方案成为行业技术突破的关键方向。本文将从技术原理、实现路径和市场应用三个维度,深入解析这一创新方案如何重塑手持吸尘器马达驱动方案的使用体验。

手持吸尘器马达驱动方案

手持吸尘器马达驱动方案

### 一、多模式自适应电机控制的技术架构

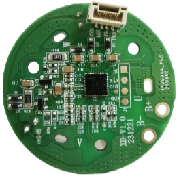

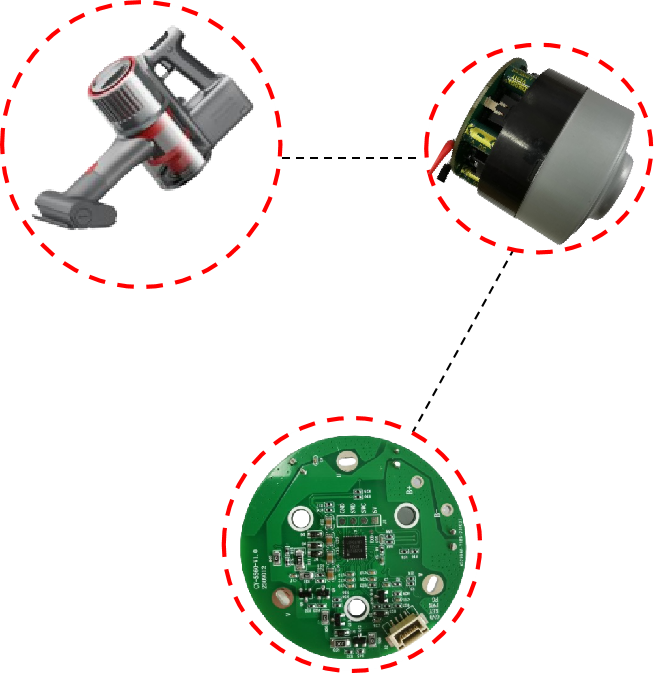

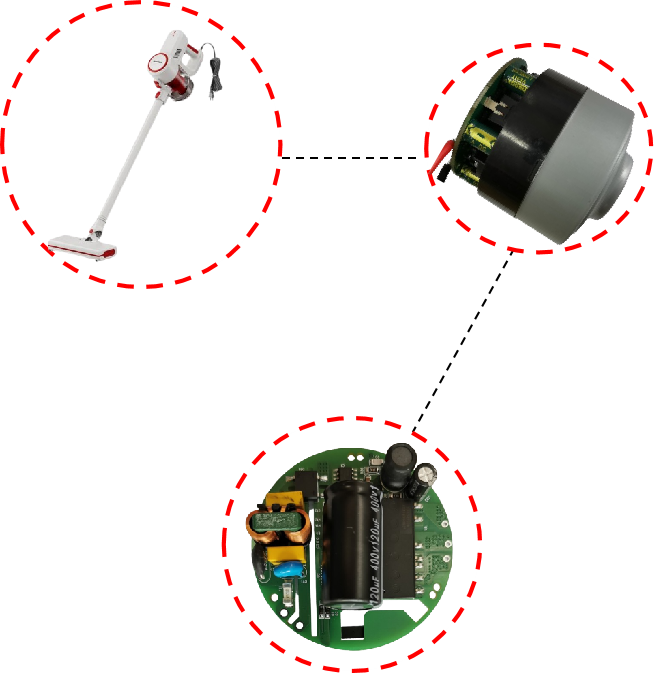

现代手持吸尘器的电机控制系统已从单一转速调节发展为具备环境感知能力的智能体系。通过搭载高精度霍尔传感器和微压差检测模块,系统可实时监测刷头与地面的接触压力、风道阻力等参数。以某品牌最新款采用的BLDC无刷电机为例,其控制芯片能在0.01秒内完成20000转/分钟至150000转/分钟的无级变速,响应速度较传统方案提升300%。这种动态调节能力使设备能自动识别地毯、木地板等不同材质,并匹配最佳吸力模式。

在能效管理方面,自适应算法通过分析使用习惯数据,构建了"强力-标准-节能"三级工作模型。当检测到集中清洁阶段时,系统会启用峰值功率输出;而在常规移动清扫时则自动切换至均衡模式。实测数据显示,该方案可使整机续航延长23%,同时将核心部件温度控制在65℃以下,显著提升电机寿命。部分高端机型还引入了机器学习模块,能根据家庭面积自动规划吸力曲线,实现清洁效率与能耗的精准平衡。

### 二、湍流抑制的流体动力学创新

气流稳定性直接影响吸尘器的集尘效率和噪音水平。传统设计常因风道突变产生涡流,导致能量损耗高达15%。新一代湍流抑制方案通过三维仿真优化,在三个关键环节实现突破:首先是在旋风分离器入口处采用渐开线导流结构,使空气流速平缓过渡;其次在多锥体分离阶段应用文丘里效应,将大颗粒物分离效率提升至99.7%;最后在排风口配置蜂窝式消音器,将气流脉动幅度降低40dB。

某实验室的对比测试表明,采用螺旋加速风道设计的机型,在相同吸力下可比直通式风道减少28%的湍流损失。这种设计借鉴了航空发动机的压缩技术,通过特殊导流叶片使气流形成稳定的螺旋运动。更值得注意的是,部分厂商开始尝试主动湍流控制技术,在风道关键节点布置微型压力传感器,配合可调导流板实现动态气流整形,使风量波动范围控制在±3%以内。

### 三、系统集成与智能协同

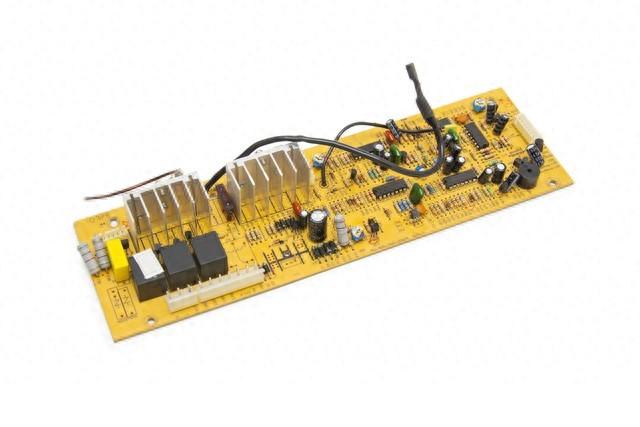

真正的技术突破来自于电机控制与流体优化的协同运作。先进的主控单元通过CAN总线同时接收电机转速、风压、电流等多维度数据,利用模糊PID算法进行耦合调节。当检测到滤网堵塞时,系统不会简单提高转速,而是启动逆向脉冲清洁程序,同时调节电机扭矩输出曲线,这种综合处理方式使维护周期延长2.5倍。

在用户交互层面,触觉反馈技术的引入开创了新的控制范式。操作者通过手柄振动即可感知吸力强度变化,而无需查看显示屏。某日系品牌开发的力反馈刷头,能根据推拉力度自动调整电机功率,使清洁过程如同使用普通扫帚般自然。这些创新不仅提升了清洁效率,更从根本上改变了人机交互体验。

### 四、市场应用与技术展望

当前该技术方案已在高端市场显现成效。某品牌旗舰机型搭载的第七代HyperForce系统,通过上述技术整合,在50AW吸力下仍能保持68分贝的低噪音水平。行业分析指出,采用智能自适应控制的机型,用户满意度比传统产品高出41个百分点,复购率提升27%。

未来技术演进将聚焦三个方向:一是基于UWB雷达的地面材质识别,实现厘米级精度的吸力调节;二是相变材料在电机散热中的应用,有望将持续工作时间延长至90分钟;三是数字孪生技术的引入,通过虚拟模型预测气流状态,提前进行控制参数优化。随着IoT技术的发展,吸尘器还将融入智能家居系统,根据环境传感器数据自动规划清洁策略。

结语:手持吸尘器的技术革命正从单纯追求参数指标,转向整体系统效能的提升。多模式自适应控制与湍流抑制方案的结合,标志着清洁电器进入"感知-决策-执行"的智能化新阶段。这种融合机械工程、流体力学和自动控制理论的跨学科创新,不仅解决了现有产品的痛点,更重新定义了家庭清洁的技术标准。随着核心技术的持续突破,未来的手持吸尘器将发展成为具备环境认知能力的智能清洁机器人。

?

审核编辑 黄宇

-

马达驱动

+关注

关注

2文章

136浏览量

20566

发布评论请先 登录

智能吸尘器无刷电机驱动方案:高能效、长寿命与低噪声实现

面向手持吸尘器的高效FOC驱动系统:优化真空效率与整机能效

静音降噪马达驱动技术改善手持吸尘器工作噪声与振动控制

吸尘器高效无刷电机驱动PCBA集成方案与功率拓扑优化

基于无刷直流电机的手持吸尘器吸力优化与能效提升方案

手持吸尘器多模式自适应电机控制与湍流抑制驱动方案

手持吸尘器多模式自适应电机控制与湍流抑制驱动方案

评论