来源:Silicon Semiconductor

最近,由于人们对生成式人工智能 (GenAI) 的兴趣日益增长,新型人工智能 (AI) 应用的迅速崛起正在对半导体行业产生巨大影响。

半导体知识产权领域的领导企业Adeia战略副总裁Seung Kang博士表示,对计算能力的需求正在加速增长,需求将超过当前支撑当今高性能基础设施、平台和设备的芯片组技术的能力。

全球数字经济的各个垂直领域几乎都对人工智能的兴趣日益浓厚,预计将推动整个半导体行业对混合键合技术的需求激增。

Gartner分析师表示,到2023年,用于执行AI工作负载的半导体将为半导体行业带来534亿美元的收入机会,较2022年增长20.9%。以AI为中心的半导体收入未来几年后将继续实现两位数增长,到2024年将增长25.6%,达到671亿美元,到2027年将达到1194亿美元。

Kang表示:“人工智能正在极大地影响整个行业,它加速了对日益强大和节能的计算系统的需求,超越了现有半导体平台的能力。具体而言,人工智能工作负载是计算密集型、要求苛刻的半导体系统,这些系统是为大规模并行计算而定制的。”

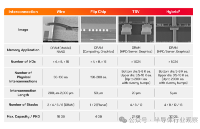

目前,此类系统的关键驱动因素是与高速互连相一致集成的图形处理单元(GPU)和高带宽存储器(HBM)。为了满足最先进的人工智能系统要求,需要前所未有的性能基准。在处理大型语言模型时尤其如此。然而,处理器和内存组件都面临着基本的半导体缩放挑战。

Kang解释道:“GPU和人工智能定制神经处理器依赖于尖端逻辑节点,这些节点提供更小的占地面积、更低的功耗和更快的速度。随着对计算性能的需求不断增长,在单片芯片上实现此类处理器(即使在最先进的节点)变得越来越具有挑战性。在这种情况下,所需的方法是以新的形式分解和重新组装芯片,而不需要进行重大权衡”。

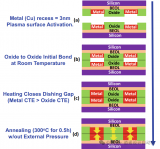

业界日益达成共识,混合键合技术将广泛应用于处理器和HBM。与其他方法相比,混合键合在高密度IO(输入输出)、减少寄生延迟、更短的高度和改进的热性能方面具有先天的优势。

审核编辑 黄宇

-

AI

+关注

关注

88文章

35758浏览量

282451 -

人工智能

+关注

关注

1810文章

49221浏览量

251533 -

键合

+关注

关注

0文章

83浏览量

8135

发布评论请先 登录

挖到宝了!人工智能综合实验箱,高校新工科的宝藏神器

突破堆叠瓶颈:三星电子拟于16层HBM导入混合键合技术

混合键合市场空间巨大,这些设备有机会迎来爆发

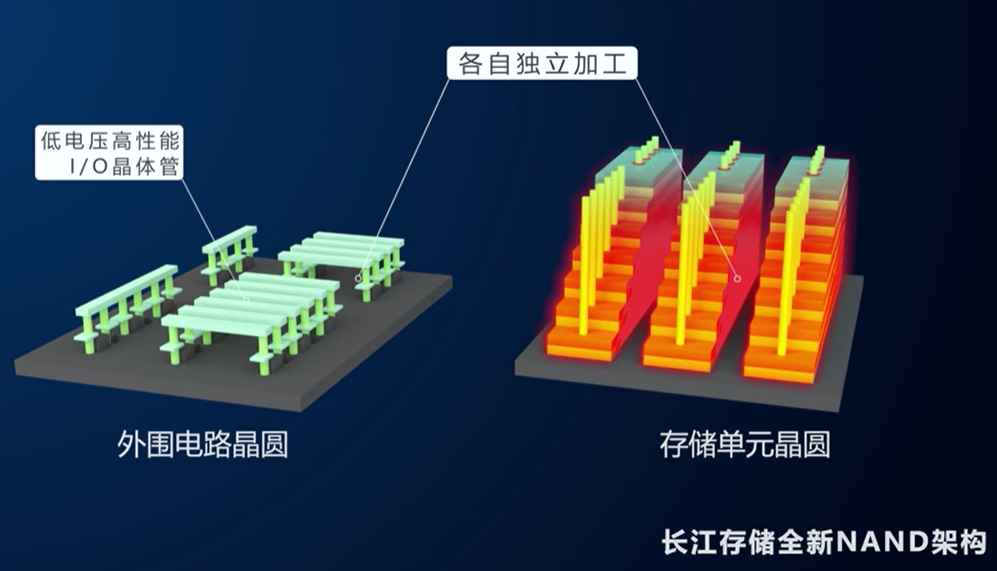

闪存冲击400层+,混合键合技术传来消息

人工智能推动混合键合技术

人工智能推动混合键合技术

评论