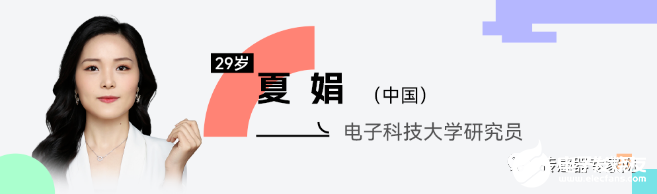

11月2日,2023年度《麻省理工科技评论》“35岁以下科技创新35人”亚太区入选者名单正式公布。 《麻省理工科技评论》(MIT Technology Review)于1899年在美国麻省理工学院创刊,是世界上历史最悠久,也是影响力最大的技术商业类杂志,世界第一本专业的科技评论杂志,侧重报道新兴科技和创新商业,专注于科技的商业化和资本化,在全球前沿科技领域具有较大影响力。 自1999年起,《麻省理工科技评论》每年在全球范围内从生物医药技术、能源材料、人工智能、量子计算和通信、智能制造等多个前沿学科和科技领域中遴选出35岁以下对未来科技发展产生深远影响的远见者、先锋者、发明家、人文关怀者或者创业家。“35岁以下科技创新35人” (35 Innovators Under 35,简称TR35)堪称全球科技领域极具影响力的青年人才评价体系之一。历史上的TR35获奖者中不乏各行各业的世界级权威,诸如谷歌创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布林、CRISPR基因编辑技术发明者张锋、生物成像技术先锋庄小威、特斯拉联合创始人斯特劳贝尔、Facebook联合创始人马克·扎克伯格、诺贝尔物理学奖得主康斯坦丁·诺沃肖洛夫等。 2010年起“35岁以下创新者”增加分区名单,嘉许来自拉丁美洲、欧洲、中国、印度、亚太区、中东和北非地区的年轻创新者。2014年,TR35第一次在亚太地区进行区域性评选。 在今年的TR35亚太区名单中,有多达29位来自中国(含港澳台地区)的青年科学家入榜,其中,传感领域前沿研究成这些青年科学家的热点研究领域,有6位青年科学家从事传感器领域前沿科学研究,下文,我们来看看这些杰出的青年科学家以及他们的传感器前沿研究内容。文末,附TR35亚太区35名入选者全名单&研究简介。 入选亚太区TR35,6位从事传感器领域相关前沿研究的青年科学家夏娟

TR35亚太区主要入榜成就:她发现了二维材料中的层间耦合作用机制,并通过压力实现了对层间耦合的调控,为进一步构建新型超高压传感器带来了新的机遇。 据介绍,目前传统压强传感器能够抵达的压强测量极限为一千个大气压左右,如果要进入到更极端的区域进行探测,就会因为传感器的测量极限及精度不够而无法实现。 当前,压电薄膜的电容式/电阻式压力传感器因材料原因,需要考虑灵敏度/响应度与动态范围之间的平衡:薄膜越薄,灵敏度越高,但无法承受高压;薄膜越厚,承受的压力越高,但对压力变化的响应要差得多。 而夏娟从事的二维材料研究,仅有原子级厚度,可以承受超高压力(超过100万个大气压)而不会损坏,其电子结构的改变还能反映压力变化,因此夏娟对二维材料层间耦合作用机制的研究,将有望构建新型超高压传感器,帮助实现10121帕的超高压检测。

此外,据2021年11月新华网公众号报道显示,夏娟入选了人力资源和社会保障部2021年度高层次留学人才回国资助计划名单,资助额度为每人60万元,全国有30人入选这一计划,而四川仅电子科技大学有1人。 夏娟出生于1994年,2018年博士毕业于新加坡南洋理工大学并回国参加工作,如今她已是博士生导师,主要从事凝聚态物理实验方面的科研,特别专注利用高压等实验手段对二维材料物理特性进行调控和研究,在Nature, Nature Physics, Nano Letters, ACS Nano等高水平期刊上发表研究成果20余篇,包括电子科技大学首篇Nature Physics论文;她还以项目负责人身份主持国家重点研发计划、国家自然科学基金等多个科研项目。

▲来源:新华网 衣路英

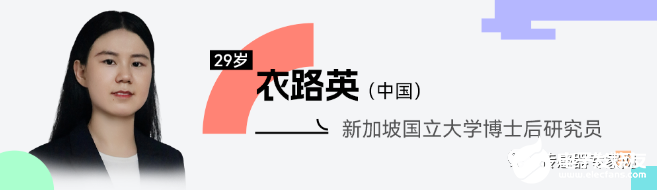

TR35亚太区主要入榜成就:她实现了具有非传统波段适应性和自供能光学传感器的可行性,为下一代光学传感器、工业和医学成像、国防安全以及生物医疗领域的发展提供关键的技术和器件支持。 衣路英的研究重点是开发新型光学成像传感器和光学智能传感器,主要通过交叉融合创新的光学工程和发光材料基础科学,来解决传统透镜光学传感器难以解决的挑战。 光的方向测量可用于三维场景重建和高对比度相衬成像。传统方法基于微透镜阵列和光子晶体的方向测量只适用于紫外到近红外波长范围,并且角度测量范围有限(<2°)。为解决上述问题,衣路英提出一种将入射光方向编码为材料发光颜色的新策略,突破性地将光场成像传感器的探测波长边界拓展到 X 射线。

在光学传感器革新医疗辅助技术方向,她首次开发了集成机械发光材料的自供能分布式光纤传感器并将其用于多模式机械力监测,还创新地开发了集成长余辉闪烁体的光纤传感器,用于剂量、pH 和温度监测而无需外部光源。 衣路英现任新加坡国立大学Research fellow。2020年博士毕业于清华大学精密仪器系,获北京市优秀毕业生;2020年8月至今新加坡国立大学博士后。近年来,以第一(含共同)作者在Nature、Nat. Photonics、Nat. Electron、Nat. Biomed. Eng.等期刊发表论文15篇,研究成果被Nature、Nat. Electron.、Science Bulletin等杂志亮点评述,被BBC、新加坡联合早报和海峡时报等主流媒体报道。 朱博文

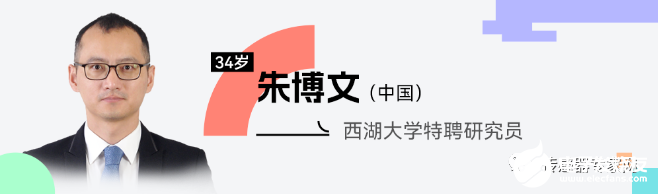

TR35亚太区主要入榜成就:他开发了基于薄膜晶体管的柔性触觉传感器阵列,为构筑人工触觉感知提供了有效途径。 柔性触觉传感器能够模拟人类的触觉感知,在电子皮肤、软体机器人、可穿戴健康监测设备、人机交互等新兴领域有着广泛的应用,是元宇宙、人形机器人等众多前沿科技领域的基础技术。 朱博文致力于开发在性质和功能上类似皮肤的柔性传感器。他开发了可图案化的、基于垂直排列的金纳米线阵列的、高性能本征可拉伸柔性电子材料,解决了长期以来导电材料之间界面结合力弱的问题,为柔性传感器、可拉伸晶体管等重要电子器件提供了优异的电极材料。

他还专注于利用工程解决方案构建有源像素触觉传感器阵列。他通过将传感器像素与薄膜晶体管链接,实现了大面积高密度触觉传感器阵列的单片集成,通过行列扫描方式实现任意像素的控制和读取,解决了传统柔性触觉传感器灵敏度低、响应慢、空间分辨率低等问题。 朱博文,2010年毕业于吉林大学化学学院,获得理学学士学位。2011-2015年就读于新加坡南洋理工大学材料科学与工程学院,于2016年初获得博士学位,并获得该年度中国国家优秀自费留学生奖学金。2016-2017年在UCLA材料科学与工程系进行博士后研究。2017年获得澳大利亚Australia Research Council Discovery Early Career Researcher Award (DECRA)项目资助,在Monash University化学工程系开展柔性及可拉伸电子方向的研究。于2019年8月作为独立PI加入西湖大学工学院,为柔性电子实验室负责人,从事于柔性电子材料和薄膜电子器件的研究。王凯

TR35亚太区主要入榜成就:他开发了新型的神经形态光学传感平台,可以更深入地了解人类视神经网络如何智能地“纠正”个别视网膜细胞的视力误差。 王凯现阶段专注于光电材料和器件在生物传感器和生物智能仿生等交叉领域的应用,包括材料学、微电子学、生物学、人工智能等多方面的内容。 王凯的突出研究包括模仿自然视网膜工作机制的“人工视网膜”,通过结合材料、器件、系统三个层面的研究,王凯初步建立了一个全新的、能够对复杂视网膜系统进行简单拟态仿生的框架,并通过机器学习成功地证明了人工感光细胞器件的智能化“纠错”功能,从而实现了利用无机材料对有机生物的“智能视觉”的功能性复刻,将有助于医学界对失明和视觉障碍进行更有效的干预,还可以拓展到其他生物传感器和仿生学领域。 王凯的研究领域包含Solar energy、Halide perovskite single-crystals、Bio-electronics、Optoelectronics Multiple energy harvester,至今发表SCI论文约60篇,H-index 38,总引用超过5000次。发表文章包括Nature communications、Joule、Chemical Society Reviews、Journal of the American Chemical Society、Energy & Environmental Science、Advanced Energy Materials 等国际著名期刊。 Sooyeon CHO

TR35亚太区主要入榜成就:他开发了一种基于无标记荧光纳米传感器和微流体的新型单细胞分析方法,并提出了具有微观可控性的化学传感器制造技术的新概念。 成均馆大学助理教授Sooyeon Cho的团队致力于通过采用最先进的传感器工程和纳米技术来解决传统医学分析、诊断和治疗中固有的多方面挑战。作为传感器工程专家,我们的使命是弥合现有生化传感器系统与现实世界监测之间的巨大差距。我们的最终目标是在多样化和多元数据的基础上向社会引入创新的分析工具和科学建议。

为了实现这些目标,Cho 和他的团队使用无标记荧光纳米传感器结构、人工智能以及包括光纤和微流体在内的高级硬件系统,开发了细胞及其产物的高通量和多元分析工具,为未来疗法和精准医学提供了一个全面的生物制药监测平台。 此外,Cho 设计并开发了一种基于高通量诊断的快速无标记病毒蛋白传感器系统,无需任何抗体或受体即可诊断流行病;他和团队制作了多元纳米传感通道库,并将其与具有低器件间差异的电子传感装置集成,应用于包括氢、酸性气体和挥发性有机化合物在内的各种目标分析物。 杨乐

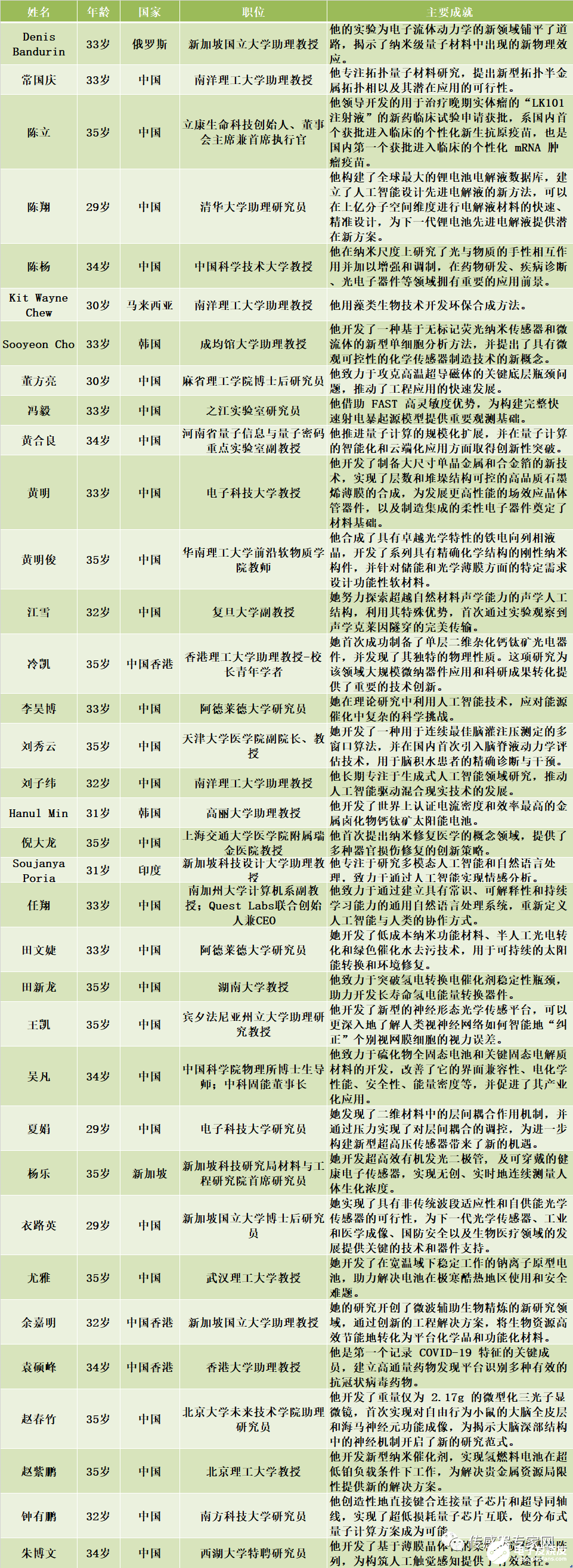

TR35亚太区主要入榜成就:她开发超高效有机发光二极管, 及可穿戴的健康电子传感器,实现无创、实时地连续测量人体生化浓度。 杨乐在新加坡科技研究局材料研究与工程研究所(IMRE、A*STAR)从事发光材料、柔性电子和智能生物医学传感器方面的工作,领导“PROFESS”小组(印刷有机柔性电子和传感器),并入围了 2018 年新加坡欧莱雅-联合国教科文组织女性科学奖学金的决赛。 在新冠肺炎期间,杨乐和团队从零开始建立了现场健康/健康监测传感系统。她将可穿戴的健康原位传感器命名为 WISH,这是一种位于皮肤上的小型薄片传感器,可以无创地实时连续测量生化浓度。市场上大多数可穿戴传感器集中于物理和电生理参数,缺乏无创实时连续的方法来监测生化参数。因此,在这个智能监控的数字时代中,存在“监测空白”。WISH 基于汗液中或皮肤上小分子的传感,通过汗液或无液体的电化学传感环境,能够随时随地进行健康监测,可同时测量人体皮肤上多个有机分子指标,并从用户的手机无线读取相关数据。 杨乐在新加坡科技研究局(新科研, A*STAR)国家科学奖学金的资助下,获得伦敦帝国理工学院化学理学学士学位(一等荣誉)和剑桥大学博士学位(光电子学、物理学)。在剑桥,在塑料电子学领域的先驱理查德·H·弗兰德教授(Richard H Friend)的指导下,她和同事开发了超高效有机发光二极管(Organic Electroluminescence Display,OLED),并创造了迄今为止溶液处理 OLED 的最高效率,这一成就对下一代可打印显示技术非常有用。 结语 由《麻省理工科技评论》评选的“35岁以下科技创新35人” (TR35),历史悠久,评选严格,堪称全球科技领域极具影响力的青年人才评价体系之一。 本次共有6位入榜的亚太青年科学家从事传感器相关领域前沿科学研究,传感器技术作为现代信息科技基础,在前沿科学领域具有重要的科研价值。 值得一提的是,本次TR35亚太区榜单中,有29位青年科学家来自中国,可见中国未来科技发展的潜力巨大,未来的中国诺贝尔奖获得者会从这里诞生吗?附录:2023年TR35亚太区入选者全名单&简介

▲数据来源:DeepTech深科技,制表:传感器专家网-动感传感

审核编辑 黄宇

-

传感器

+关注

关注

2567文章

53282浏览量

770113

发布评论请先 登录

中国MEMS产业链领军企业具体有哪些?2025最新权威名单发布

舜宇集团总裁王文杰入选2025年度浙江省科学企业家

麻省理工学院香港校友会代表团到访华沿机器人

云天励飞董事长陈宁当选深圳市青年科学家协会第十届会长

热导传感器是什么?了解多少呢?

我国科学家制备出可控手性石墨烯卷

麻省理工科技评论:2025年AI领域突破性技术

AI 推动未来科学 晶泰科技共襄未来科学大奖周

西湖大学:科学家+AI,科研新范式的样本

刚刚,6位传感器青年科学家入选!麻省理工这份权威名单公布!

刚刚,6位传感器青年科学家入选!麻省理工这份权威名单公布!

评论