进入2023年,ChatGPT推动世界步入一个全新时代——大模型时代,它不仅引发了AI产业的整体升级换代,同时也让各种大模型层出不穷,背后的关键原因在于,大模型能普遍提升生产力,而业内众多公司也都在积极寻找应用大模型和生成式AI的机会,希望在产业端有所作为。确实如此,ChatGPT之所以被称为AI的“iPhone时刻”,源于ChatGPT为代表的生成式AI能够让每个人命令计算机解决问题成为了可能,其可对生产工具、对话引擎、个人助理等各类应用,起到协助人、服务人甚至超越人的角色,而凭借这项革命性的技术突破,ChatGPT在搜索引擎与各类工具软件中率先掀起应用热潮,并引起了行业用户对ChatGPT相关技术的关注与学习。同时,海量下游应用也因此捕捉到新的技术与产业机会,希望通过各类大模型与工程化能力,将类ChatGPT产品能力输送到原有的应用中,更好的赋能企业的数智化转型。

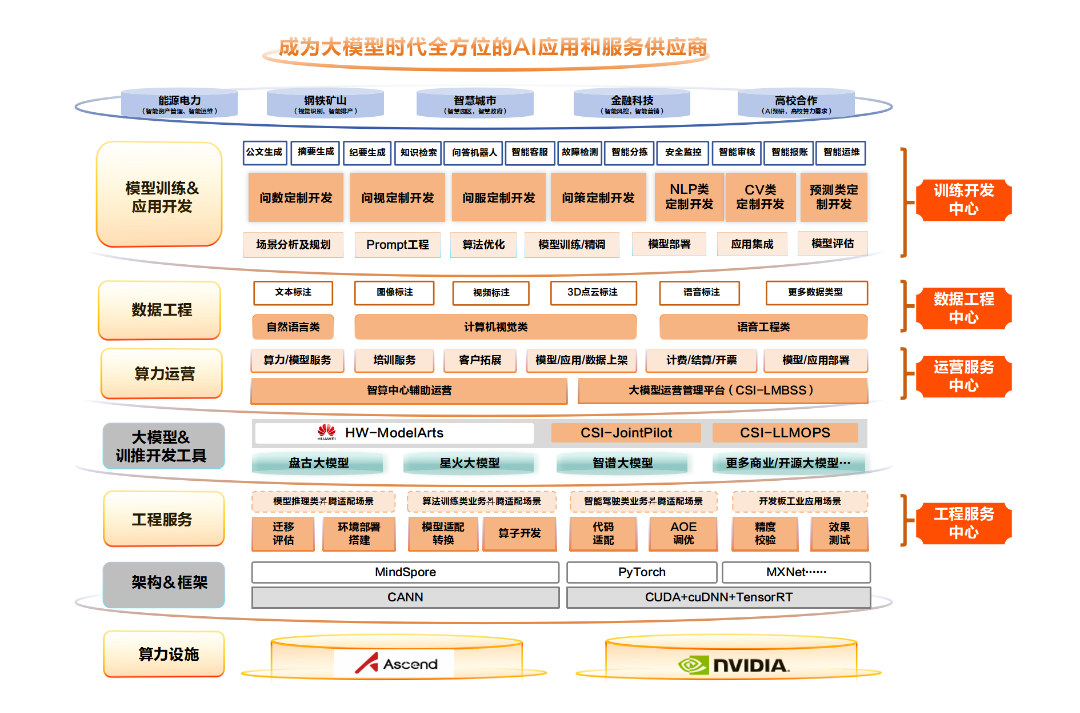

但也要看到,要让大模型从“已有”走向“可用”并不是“一蹴而就”的过程,更多的企业通常会面临数据资源有限、算力投资难度大、模型泛化能力差、高水平人才稀缺的发展瓶颈。也正因此,对更多的企业来说,未来更加“务实”的做法,就是选择适合自己的大模型服务商,“站在巨人的肩膀上”,更好地“用好”大模型。正是洞察到这种迫切的市场需求,作为数字化转型的实践者和赋能者,软通动力近年来始终坚持以全栈式数字技术为行业客户创造价值,特别是在大模型领域,软通动力也在积极地探索与实践,希望凭借自身在AI基础设施、AI专业人才,AI生态以及在通用领域和专用服务领域沉淀的丰富应用实践,为行业客户提供大模型落地的专业服务,打通大模型落地“最后一公里”,更好地加速千行百业拥抱大模型的新时代。大模型落地的四重挑战毫无疑问,几乎没人会怀疑大模型对未来的颠覆性影响。但现实是,国内对大模型的探索仍处于早期阶段,无论在研发、迭代还是使用阶段,大模型都是一个消耗资源巨大、使用成本也不低的“奢侈品”。除了成本居高不下之外,企业想要在实际业务场景中部署使用大模型,还面临着数据、参数调优、人才等诸多的落地难题。

三是,从算法的维度看,AI模型的发展从AlexNet发布开始,随后的研究多数是围绕着模型的深度和广度探索,发展至今已有BERT、 GPT等典型模型出现,也掀起了预训练模型的热潮,目前国内的大模型参数也已经攀升至千亿、万亿级别,其准确度也在不断的刷新 SOTA。但与此同时,对于企业而言,如何选择合适自身的预训练模型,如何在具体场景和任务下,基于成熟的大模型进行微调能够快速地产生准确结果,以及究竟是选择商用还是开源的大模型服务,如何平衡成本和训练效果,同样也是非常让人“头疼”的问题。四是,从人才维度看,随着越来越多的企业开始广泛应用大模型,相关的人才需求也成为了新的挑战。以在人工智能产品实际使用过程中进行数据库管理、算法参数设置、人机交互设计、性能测试跟踪及其他辅助作业的AI训练师为例,相关数据显示,这类人才目前就出现了大量的“缺口”亟待满足。不难看出,虽然我们已经见证了大模型开始与场景、行业进行深度融合并取得了不错的成绩,验证了大模型已不仅在科技企业中应用,也迈出了走向千行百业的步伐,但大模型的落地并不是一件简单的事情,仍需要解决好算力、数据、算法、人才等方面带来的全新挑战。以服务入局大模型赛道基于此,从今年年初开始,软通动力就积极布局大模型赛道,不仅投资建设AI算力基础设施,同时也站在服务和落地的视角,希望能够凭借自身在AI人才资源,AI平台工具,AI合作生态以及“躬身实践”中沉淀的经验和方法论,和行业客户共创能够落地的大模型服务,更好地帮助企业迎接大模型时代的到来,具体来说:首先,在AI人才资源方面,这是软通动力在大模型赛道中独具特色的优势。公司凭借十余年的技术积累和行业经验沉淀,通过将自身的服务能力横向拉通、整合之后,目前不仅能够为行业客户提供“全栈化”的数字技术服务,同时更积累了一大批高质量的数字化人才。“我们的第一个切入点就是AI人才方向,投入专门的算力平台作为培养工程师上手并熟悉大模型的工程实践环境,能够让相关开发语言的工程师和架构师更快更熟练玩转大模型,希望通过对算力及人才的投资,让他们能够把大模型从产品到落地应用之间的链条打通,成为大模型领域的专家。而在未来,这批专家资源的能力不仅可以传递给更多的员工;另一方面,对企业来说,也可以直接获得专家资源的帮助,直接进行企业所需要的大模型开发或者提供参数调优等相关的服务。”霍宇说。

最后,是大模型落地实践方面,软通动力也正在和行业客户通过“共创”的形式,更好地推动企业拥抱大模型时代。“现在不少行业客户都找到软通,他们认为目前如果企业自己要搞一套大模型是有困难的,这些行业客户的优势在于他们有不少的行业数据,但是并不知道如何让这些数据更好地实现语料化,或者如何让大模型在节省算力的基础上,更快地实现训练或者推理等等。除此之外,搭建行业大模型,前期的规划以及选型,也是一道门槛,而这些正是软通动力擅长的工作,因此双方可以通过共创的形式,共同推进大模型的落地,目前公司已经和不少的银行和保险行业的客户展开相关的合作。”霍宇说。正如IDC最新发布的《AI大模型技术能力评估报告,2023》中提到的:“对于行业用户来说,在关注厂商大模型技术栈完备性的同时,应着重考察厂商的产业应用经验积累,主要发力点应集中在应用层,将技术应用到实际业务场景中,提前布局,积累行业、场景经验和数据,由此才能‘站在巨人的肩膀上’打造差异化竞争优势。”从这个角度来说,软通动力在大模型服务领域积累的四大优势,无疑可以更好地帮助企业拥抱大模型,加速企业的数智化转型。打通落地“最后一公里”事实上,软通动力以服务模式“卡位”大模型赛道,本身也是深思熟虑和审慎考量的结果。霍宇告诉我:“当大模型浪潮袭来之时,我们首先否决掉的就是自己下场做通用大模型平台,更多还是考虑从行业大模型的赛道入手,但深入研究之后又发现,要做行业大模型,垂直行业中的数据和语料也至关重要。因此,作为一家服务型的公司,软通动力以服务的模式切入这个市场是最为合适的,我们可以通过专家资源、平台工具,以及经验和方法论,加上行业客户手中的数据资源,双方以共创的形式合作,是能够以较快方式实现大模型落地的。”同样,以“服务”模式入局大模型赛道,也让软通动力能够以更加“全局”的视角来观察和看待整个大模型市场,并从中沉淀和总结出了不少大模型落地中值得重视的关键事项。

第一,是关于开源和商用大模型的选型问题。对此,霍宇认为,基于业务的需求情况,中国企业也会像选择公有云和私有云部署那样,既会选择直接接入商用大模型,也会选择基于开源大模型部署本地化的服务。“抛开算力资源问题不说,如果单看模型参数大小,开源大模型在相对小的规模上能力已经接近商用模型,渐渐有了赶超的势头。另外,相对追求大而全的通用商用大模型,在垂直领域的模型训练上,开源模型的数量已经超过商用模型,因此企业不用太担心开源大模型会落后于主流的商用大模型平台。而在行业大模型领域,应该说整个市场都还不太成熟,还处在探索与实践的阶段,这就需要整个产业链通过共创的方式,推动行业大模型的慢慢成熟,最终打通落地的最后一公里。”霍宇说。第二,除了算力和模型参数之外,企业应该把重心放在数据以及语料的沉淀上。在霍宇看来,目前语料确实是一个稀缺资源,但很多企业没有意识到这一点,未来企业如果要做大模型,数据和语料就是绕不开的问题。也正因此,数据和语料的质量问题就变得尤为重要,同样底层数据的清洗、标注、治理等一系列的工作也变得更加地迫在眉睫。“我们目前也正在帮助一些行业客户做数据治理的工作,我们判断做数据和语料的工作还会长久持续,只不过很多工作如数据标注、数据收集的工作会变成‘工具+人工’的方式,同时这些数据和语料也会更加关注行业属性。不仅如此,在具体的实践过程中,我们也总结和沉淀了如何把语料或数据形成标准化的方法论,多大的参数量需要‘喂’它多少的语料能够达到比较合适的性价比,这都是软通动力正在做的事情。在此基础上,业务规则的设定,数学建模以及参数调优,以及后续长期的优化等工作,我们也都是可以为行业客户提供相关服务的。”他说。

申耀的科技观察,由资深科技媒体人申斯基创办,20年企业级科技内容传播工作经验,长期专注产业互联网、企业数字化、ICT基础设施、汽车科技等内容的观察和思考。

原文标题:【观察】软通动力霍宇:以服务入局大模型赛道,打通落地“最后一公里”

文章出处:【微信公众号:软通动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。

举报投诉

-

软通动力

+关注

关注

1文章

1023浏览量

15768

原文标题:【观察】软通动力霍宇:以服务入局大模型赛道,打通落地“最后一公里”

文章出处:【微信号:isoftstone-group,微信公众号:软通动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

发布评论请先 登录

相关推荐

热点推荐

软通动力如何推动工业AI规模化落地

近日,在2025世界人工智能大会(WAIC 2025)“AI数算 重构智造产链生态”2025智能趋势论坛上,软通动力集团咨询与数字化创新服务线联席总裁李国亮受邀出席圆桌对话:《智造“最后

矽力杰×HighTec打造汽车芯片“黄金组合”!SA32D MCU+RISC-V工具链破局高功能安全应用新时代

栈开发工具”组合拳,打通智能汽车芯片落地的“最后一公里”。1黄金搭档:为何此次合作是汽车芯片界的“破局利器”?强化技术自主性HighTec提

云翎智能巡检终端:以“北斗+”破解森林巡检“最后一公里”难题

在森林巡检领域,“最后一公里”难题长期困扰着传统管理模式——偏远林区信号覆盖差、人工巡检效率低、数据回传滞后、应急响应不及时等问题,导致火情监测、盗伐取证、生态保护等关键环节存在盲区。云翎智能巡检

软通动力携手上海大学推动智慧养老服务升级

近日,软通动力与上海大学联合研发的“AI(爱)沪助”数字适老大模型及软通动力自研天擎LC系列人形机器人解决方案,在上海教育博览会正式亮相。作

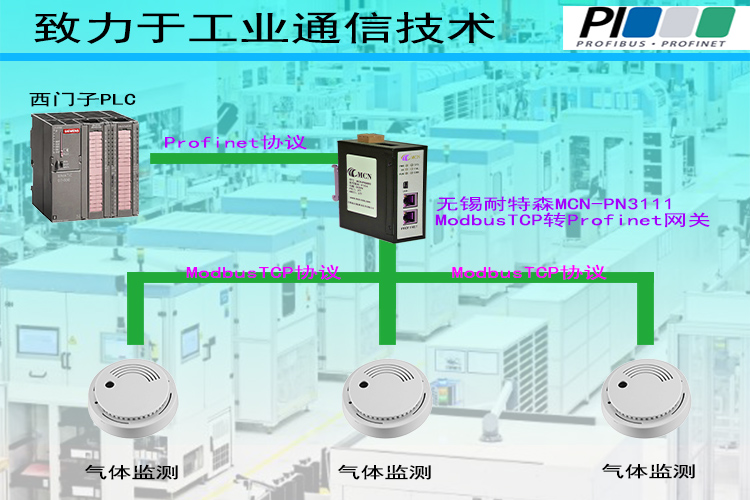

Profinet转Modbus TCP协议转换技术,打通能耗监控‘最后一公里’

的通信。然而,由于两者在技术规范上的差异,直接的互联互通并不可行,这时候就需要一个能够实现两者之间转换的网关,即耐特森Profinet转Modbus TCP网关。

中兴通讯全新升级数字星云4.0

近日,2025中兴通讯中国生态合作伙伴大会在福州召开,中兴通讯副总裁、产业数字化方案部总经理陆平在会上发布了全新升级的数字星云4.0。面对以人工智能为核心的下一个十年,数字星云4.0精准爆破AI落地的挑战,

斩获数字中国创新大赛奖项 东软以AI+筑牢能源产业安全防线

大模型的配电网运行状态感知推演方案”总决赛,并荣获三等奖。配电网作为新型电力系统的“神经末梢”,一头连着千家万户,一头系着各行各业,是电力稳定供应的“最后

北斗有源终端:打通应急通信‘最后一公里’的关键技术

在自然灾害频发、通信设施易受破坏的紧急情况下,应急通信的“最后一公里”问题尤为突出。北斗有源终端作为依托中国自主研发的北斗卫星导航系统的重要设备,凭借其强大的定位功能和稳定的通信能力,成为打通应急

软通动力天元智算接入DeepSeek系列模型

近日,软通动力天元智算大模型网关迎来重磅升级,正式接入DeepSeek系列模型,为企业生产力提升带来全新助力。

软通动力助力企业大模型应用落地

指标,并通过典型实践案例为企业建设高质量大模型基础设施提供参考。软通动力作为重要参编方,凭借技术积累和实践经验,为报告的编写提供了重要支持。

解决验证“最后一公里”的挑战:芯神觉Claryti如何助力提升调试效率

过程中必不可少的一环,它帮助工程师找到问题的根源并进行优化。随着设计复杂性的提升,调试作为验证的“最后一公里”正面临越来越多的挑战。如何有效提升调试效率,已成为行

软通动力联合华为助力永锋临港建设钢铁行业大模型

近日,软通动力凭借AI、大数据、云计算等服务能力成功签约山东钢铁集团永锋临港有限公司AI大模型建设实施项目。作为华为云盘古大模型

【观察】软通动力霍宇:以服务入局大模型赛道,打通落地“最后一公里”

【观察】软通动力霍宇:以服务入局大模型赛道,打通落地“最后一公里”

评论