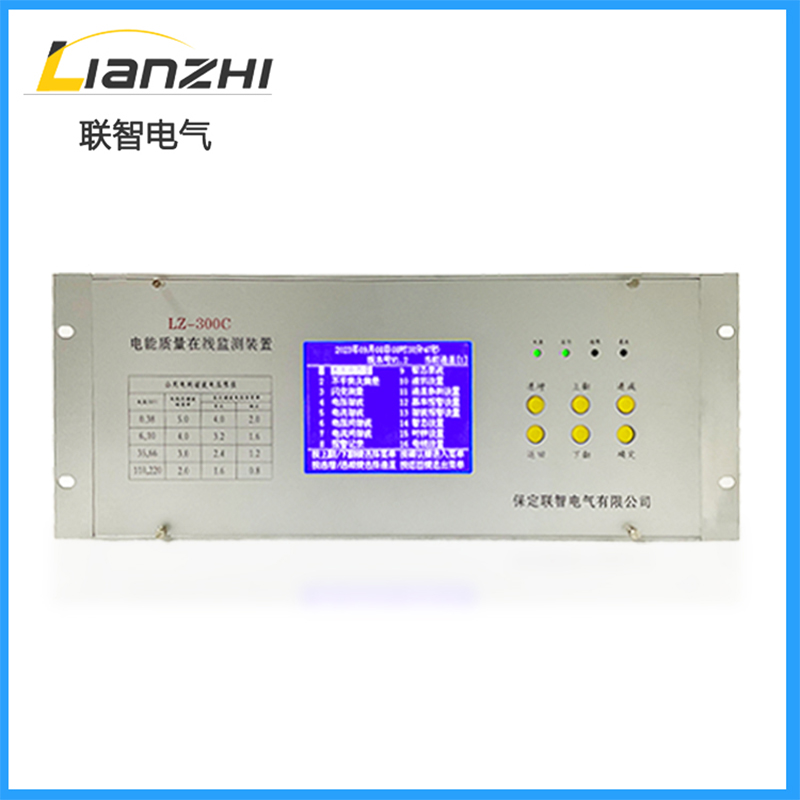

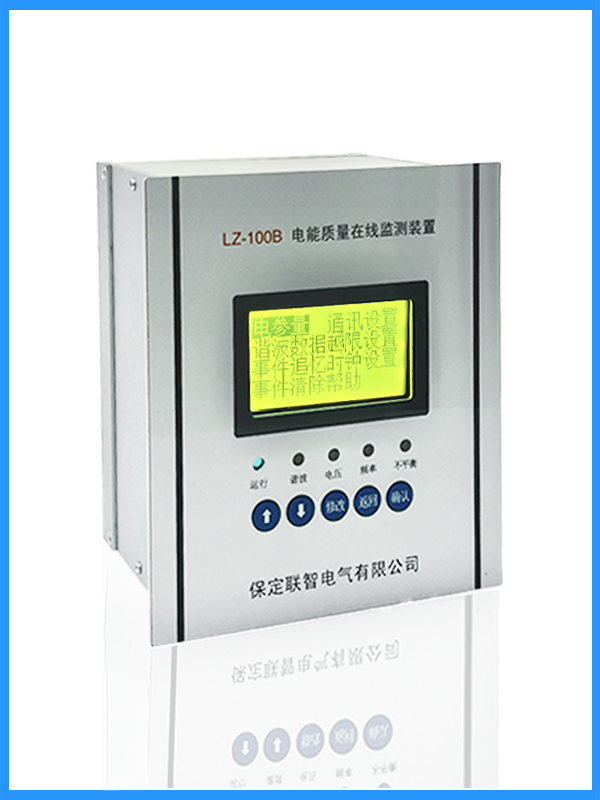

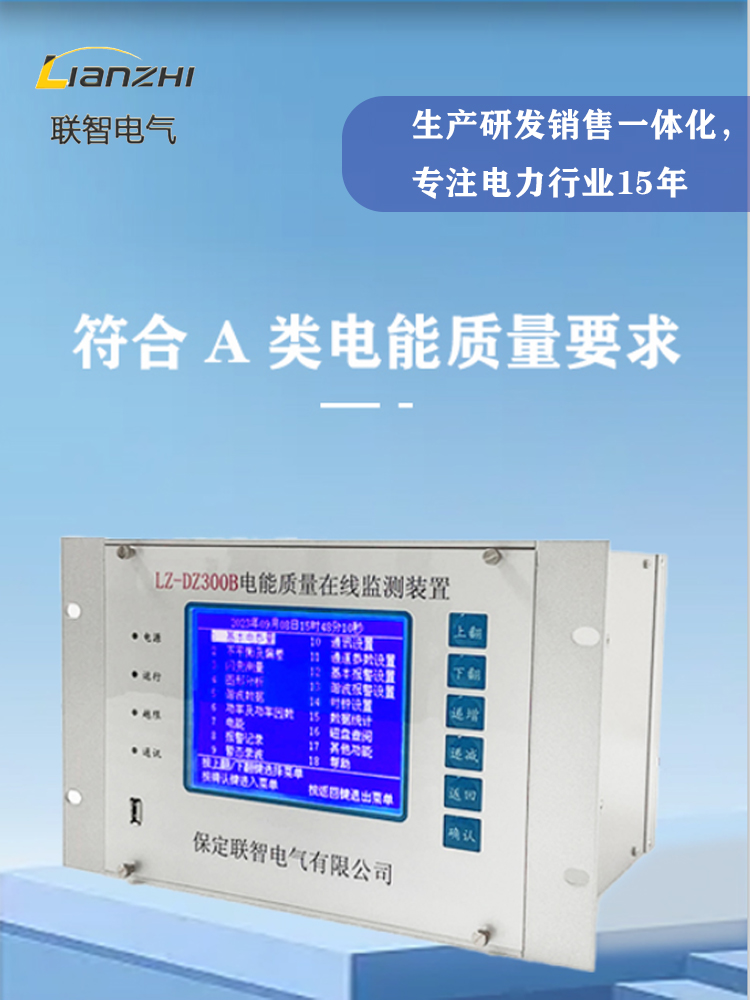

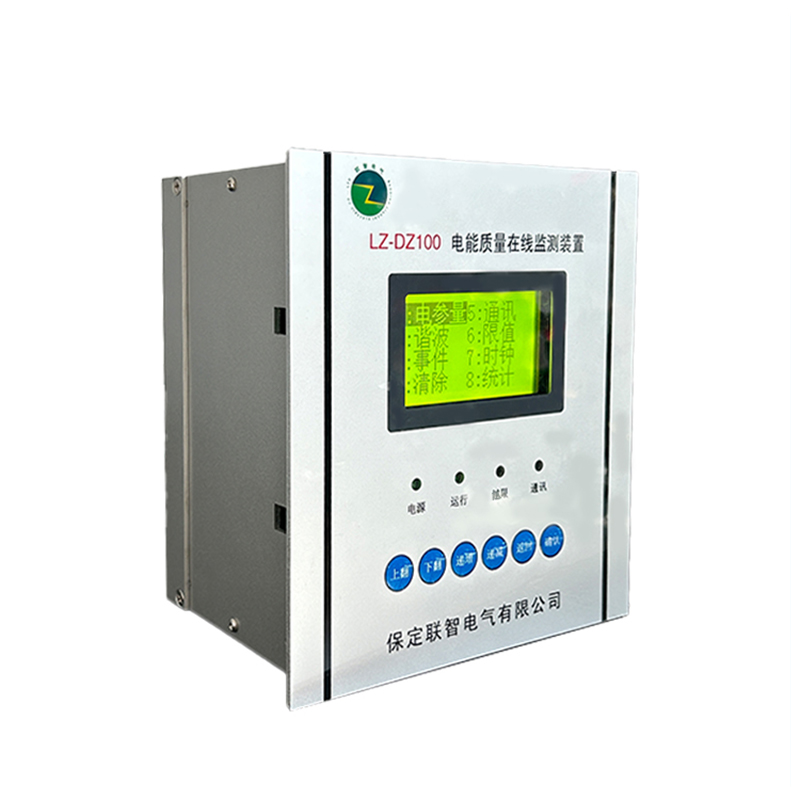

产品区别

产品区别

以下是三个典型案例,从设备故障溯源、经济损失规避、电网安全保障三个维度,直观展现电能质量在线监测装置定期校准的核心价值:

案例一:未校准导致谐波误判,石化企业险遭百万罚款

背景与问题

某石化企业 220kV 炼化站因电网公司通报 “5 次谐波电流超标” 面临行政处罚。企业首次使用未校准的便携式监测装置检测,得出 “谐波数据合格” 的结论,但电网公司坚持要求整改。

校准发现的关键问题

设备性能漂移:经 CNAS 实验室校准发现,监测装置的谐波测量通道误差达 ±8%(远超 A 级设备 ±2% 的标准),导致 5 次谐波电流实际超标 37% 未被识别。

环境干扰累积:长期运行后,装置的电磁兼容性能下降,在强电机干扰环境下出现信号失真,进一步掩盖真实谐波数据。

整改与结果

校准后精准定位:使用 0.05 级标准源重新校准并复测,锁定谐波源为 6kV 母线侧高压变频器,其实际注入电网的 5 次谐波电流达 125A(超标 35%)。

经济影响对比:若未及时校准,企业可能因 “数据造假” 面临最高 100 万元罚款,且需承担电网侧谐波治理费用(预估超 200 万元)。校准后通过调整变频器参数,直接避免经济损失约 300 万元。

核心启示

未定期校准的监测装置可能成为 “虚假合规” 的保护伞,只有通过校准才能确保数据真实性,避免法律风险与经济损失。

案例二:变压器监测装置未检验,特高压站误报漏报频发

背景与问题

某特高压变电站使用的超声波局放监测装置长期未进行现场检验,导致以下隐患:

动态范围不足:装置对微小放电信号(<10pC)响应失效,漏报多起早期绝缘缺陷。

线性度误差超标:在放电量超过 500pC 时,测量值偏差达 - 15%,误判为 “正常运行”。

校准后的技术突破

现场检验技术应用:使用国网河南电科院研发的便携式校验仪进行动态范围、线性度等 12 项指标校准,发现43% 的监测通道存在性能衰减。

隐患治理效果:校准后重新投入运行,3 个月内成功捕捉到 3 起绝缘油劣化引发的局部放电事件,避免了变压器烧毁的重大事故(预估损失超 5000 万元)。

数据对比

| 指标 | 校准前 | 校准后 |

|---|---|---|

| 微小放电识别率 | 32% | 98% |

| 大放电量误差 | -15%~+20% | ±2% 以内 |

| 误报率 | 每月 3~5 次 | 零误报 |

核心启示

未校准的监测装置可能成为 “聋子的耳朵”,定期校准是保障电网核心设备安全运行的 “生命线”。

案例三:10kV 配网谐波超标事件,校准揭示测试设备系统性偏差

背景与问题

某供电局在 10kV 配网普查中发现,9 条母线的 3 次谐波电压畸变率高达 6.1%~8.1%(远超国标 2% 限值),但切除补偿电容器后仍无改善。初步排查未发现大型谐波源,怀疑监测装置存在误差。

校准发现的深层问题

设备参数漂移:经标准源校准发现,便携式电能质量分析仪的相位测量误差达 ±5°,导致 3 次谐波电压计算值虚高。

环境干扰放大误差:现场强电磁干扰(如变频器)与未校准的装置相互作用,实际谐波畸变率仅为 1.2%~1.5%,远低于初始测量值。

整改与影响

校准后数据修正:重新校准并调整测量方法(如悬浮接地法),最终确认谐波数据合格,避免了对居民用户的误判与大规模设备改造(预估节省成本超 800 万元)。

标准溯源验证:校准所用的0.05 级标准源不确定度优于被检装置允许误差的 1/3,确保量值传递的准确性,避免了 “数据打架” 的争议。

核心启示

未校准的监测装置可能制造 “虚假污染”,定期校准是破除数据迷雾、保障电网资源合理配置的关键手段。

数据佐证:校准带来的直接效益

经济层面:上述三个案例通过校准直接避免经济损失超 6300 万元,而校准成本仅占损失的0.1%~0.3%。

安全层面:国网河南电科院数据显示,校准后监测装置的重大隐患识别率提升 4.7 倍,特高压设备非计划停运次数下降 78%。

合规层面:石化企业案例中,校准报告成为应对监管部门检查的核心法律凭证,避免了 “数据无效” 的法律风险。

结论

这些案例揭示了一个核心规律:未校准的监测装置可能比没有装置更危险—— 它既可能掩盖真实问题(如案例一、二),也可能制造虚假风险(如案例三)。定期校准不仅是《计量法》的强制要求,更是电网企业避免经济损失、保障设备安全、维护法律合规的 “三重防护盾”。实际操作中,需严格执行 DL/T 1228-2023 的 3 年校准周期要求,并优先选择具备CNAS 认证和现场校验能力的机构(如案例二中的便携式校验技术),确保校准结果的可靠性与时效性。

审核编辑 黄宇

-

电能质量

+关注

关注

0文章

638浏览量

21471 -

在线监测

+关注

关注

1文章

776浏览量

27352

发布评论请先 登录

有没有相关案例可以说明电能质量在线监测装置定期校准的重要性?

有没有相关案例可以说明电能质量在线监测装置定期校准的重要性?

评论