在能源存储技术的赛道上,锂电池与超级电容器如同两位身怀绝技的选手,一位擅长长跑,另一位擅长爆发。它们的“小效果”究竟如何,需从工作原理、性能特征、应用场景等维度逐一拆解,方能找到最适合的选择。

一、储能原理:化学反应与物理吸附的本质差异

锂电池的核心是锂离子在正负极之间的“迁徙”。充电时,锂离子从正极脱出嵌入负极;放电时则反向运动,这一过程伴随着化学反应的持续发生。简言之,锂电池像是一个“化学搬运工”,其能量存储依赖材料内部的原子级重组。

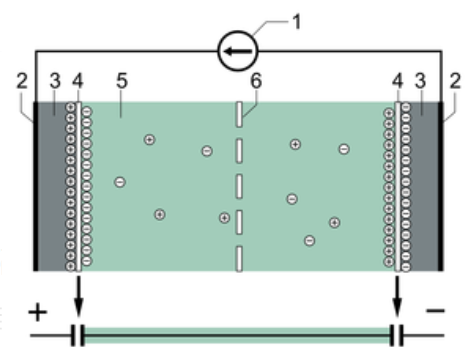

超级电容器则采用了截然不同的物理机制。它利用电极表面与电解质之间的电荷吸附(电双层效应)或快速氧化还原反应(伪电容效应)来储能,如同“电荷磁铁”将能量紧紧吸附在表面,无需物质结构的改变。这一特点决定了超级电容器的充放电速度极快——例如,给一辆电动公交车的超级电容系统充满电,可能仅需几分钟,而锂电池可能需要数小时。

二、性能对决:能量密度与功率密度的“跷跷板”

若将能量密度比喻为“油箱容量”,功率密度则是“加速性能”。锂电池的能量密度可达120-200Wh/kg(相当于装满一整个行李箱的电量),而超级电容器仅有10Wh/kg左右(类似一个小型充电宝)。这使得锂电池在手机、电动汽车等需要持久供电的场景中占据绝对优势。

但超级电容器的功率密度可达10kW/kg,远超锂电池的1-3kW/kg。这就像短跑运动员的爆发力——例如,城市公交车的刹车能量回收系统中,超级电容器能在瞬间吸收高达80%的制动能量,而锂电池可能因充电速度跟不上而“浪费”这部分能量。

三、寿命与成本:耐久性与经济性的博弈

超级电容器以“百万次充放电循环”的寿命著称(如同马拉松选手),而锂电池通常在3000-10000次后容量衰减至80%以下。例如,在电梯应急电源系统中,超级电容器可稳定工作20年,而锂电池可能需要多次更换。

不过,超级电容器的制造成本目前仍高于锂电池。以电动汽车为例,一套超级电容模组的成本可能是锂电池的1.5倍以上。但随着干法电极工艺的普及(可将成本降低30%),这一差距正在缩小。

四、应用场景:从“心脏”到“肌肉”的分工协作

锂电池更适合作为“能源心脏”,承担长期稳定供能的任务。例如,家用储能系统需要连续供电10小时以上,锂电池的能量密度优势使其成为首选。

超级电容器则像“能量肌肉”,擅长瞬时爆发。在港口起重机中,它能在0.5秒内释放巨大功率提升货物吊装速度;在智能电表断电时,超级电容器可支撑芯片完成最后一次数据保存,避免信息丢失。

两者的混合使用已展现出潜力。例如,部分新能源汽车将超级电容器与锂电池并联:起步或加速时由超级电容器提供瞬时动力,巡航时切换至锂电池,既能延长电池寿命,又能提升整车性能。

五、环保与未来:技术迭代的绿色赛道

超级电容器的电解质多采用活性炭、铝箔等易回收材料,且生产过程污染较低。而锂电池中含有的钴、镍等重金属,若处理不当可能造成土壤污染。

技术迭代正在突破性能边界:

混合型超级电容器通过引入锂离子电池材料,将能量密度提升至50Wh/kg,已接近早期锂电池水平。

固态锂电池通过替换易燃电解液,将能量密度推高至400Wh/kg以上,同时解决安全痛点。

结语:没有最好,只有最合适

选择锂电池还是超级电容器,需回归具体需求:需要“耐力持久”选锂电池,追求“瞬时爆发”用超级电容。在储能技术百花齐放的今天,两者的互补融合或许才是未来“小效果”的最大公约数。

-

锂电池

+关注

关注

261文章

8459浏览量

177668 -

超级电容器

+关注

关注

19文章

472浏览量

29534 -

存储

+关注

关注

13文章

4569浏览量

87837

发布评论请先 登录

锂电池和超级电容器哪个小效果好?

锂电池和超级电容器哪个小效果好?

评论