在科技日新月异的今天,无线充电技术早已从科幻概念走入日常生活。然而,当“隔空充电”这一更前卫的概念出现时,许多人会下意识将其与传统无线充电的电磁感应原理画上等号。但事实果真如此吗?让我们深入探究这一技术的核心逻辑。

电磁感应:传统无线充电的基石

目前市面上常见的手机无线充电器,其工作原理确实基于电磁感应。简单来说,充电底座(发射端)内部有一个线圈,通电后会产生交变磁场;手机背部的接收线圈处于该磁场范围内时,磁通量的变化会在线圈中激发感应电流,从而为电池充电。这一过程如同两个默契的舞者——发射线圈的磁场变化如同领舞者的动作,接收线圈则通过“感应”同步跟随,最终将磁能转化为电能。

然而,这种技术的局限在于距离。电磁感应的有效范围通常只有几毫米到几厘米,手机必须紧贴充电板才能工作。就像两个人跳舞时若距离过远,动作便无法传递能量。

隔空充电:从磁场到无线电波的跃迁

隔空充电技术则打破了这一距离枷锁。它并非依赖电磁感应,而是采用无线射频技术,通过相位控制阵列和波束成形,将电能以毫米波的形式定向发射至数米外的设备。小米公司在2021年推出的隔空充电方案,能在5米半径内实现5W功率传输;摩托罗拉同期展示的技术则能在80-100厘米范围内精准供能。

这一技术的核心可以类比为“能量Wi-Fi”。就像路由器通过天线阵列定向增强信号,隔空充电设备将电能转化为高频电磁波,并像聚光灯一样聚焦于接收设备。2025年武汉九峰山实验室的动态微波系统甚至能将传输距离扩展至20米,为无人机等移动设备持续供能。

无线充电器隔空充电是电磁感应原理吗

无线充电器隔空充电是电磁感应原理吗技术对比:磁场与电磁波的本质差异

电磁感应与隔空充电的关键区别在于能量载体。前者依赖近距离的磁场耦合,后者则利用远距离的电磁波传输。这就像用钓鱼竿传递物品(电磁感应需要“接触”磁场)与用无人机空投物资(隔空充电通过“空气”传递能量)的差异。

此外,隔空充电对技术的要求更高。例如,波束成形需要实时追踪设备位置,而相位控制阵列则需精确计算电磁波的干涉角度,确保能量高效聚焦。西安电子科技大学与中科院团队研发的自适应技术,便能像“智能追光灯”一样,动态调整能量传输路径。

未来展望:无电池世界的可能性

随着动态供能技术的成熟,隔空充电正从概念走向实用。想象一下,未来的智能家居中,电视、音箱甚至传感器无需插电或更换电池,空中弥漫的“能量网络”会像空气一样无形却无处不在。当然,这一技术仍需突破效率、安全性和标准化等挑战,但其潜力已为人类打开了一扇通往无拘无束能源时代的大门。

从电磁感应到隔空充电,技术的进化始终在颠覆我们的认知。下一次当你看到手机无需接触充电板便能补充电量时,不妨回想:这不再是磁场的魔法,而是电磁波编织的未来。

-

无线充电器

+关注

关注

28文章

387浏览量

43161 -

电磁感应

+关注

关注

17文章

848浏览量

59052

发布评论请先 登录

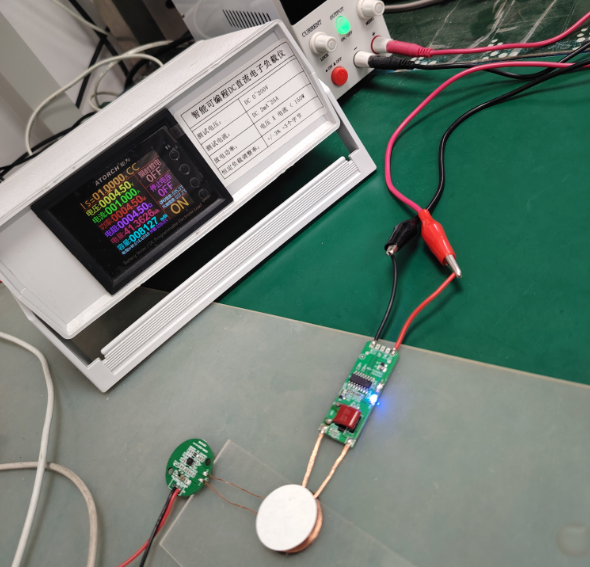

电磁感应式智能无线充电器设计方案

转:基于电磁感应的车载无线手机充电方案

无线充电与电磁感应充电FCC认证流程

电磁感应式无线充电与磁耦合谐振无线充电的区别

无线充电器的原理是什么?

无线充电器

基于电磁感应的车载无线手机充电方案

无线充电器隔空充电是电磁感应原理吗?

无线充电器隔空充电是电磁感应原理吗?

评论