无线充电技术已成为现代生活的标配,但许多人在使用中发现设备会发热,不禁担忧是否存在安全隐患。事实上,这种现象既有其物理本质的必然性,也受到多重因素的综合影响。本文将从原理、安全边界、优化方案及异常判断四个维度展开解析,帮助读者科学认知这一日常现象。

能量转换的必然代价:电磁感应中的热力学定律

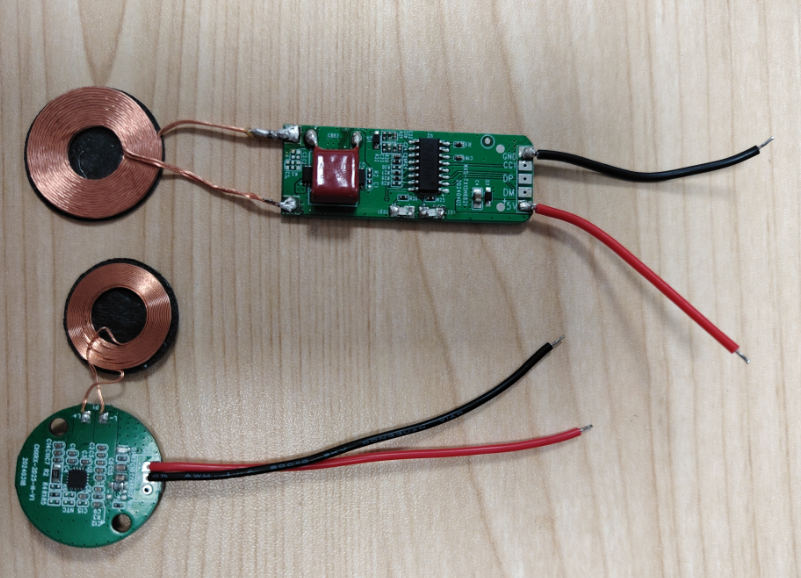

无线充电的核心在于电磁感应——发射端线圈通过高频交流电产生交变磁场,接收端线圈则将磁场能量转化为电能供给电池。然而根据能量守恒定律,当前主流Qi标准设备的转换效率仅维持在70%-80%,剩余20%-30%的能量不可避免地以热能形式释放。这如同汽车发动机做功时必然伴随尾气排放,属于基础物理规律下的合理损耗。当手机背部触感温热但不烫手时(安全阈值设定为42℃),完全符合工程设计预期。

环境与设备的协同博弈

锂电池的理想工作环境集中在0-35°C区间,过高的温度会加速电解液分解,缩短循环寿命。为此,智能手机内置了精密的电池管理系统:一旦监测到温度逼近临界值,系统会自动暂停充电或主动降频降温,如同人体出汗调节体温般智能可控。用户可通过简单操作改善散热条件,例如将手机翻转使散热性能更好的后盖朝下放置,或选择配备主动风冷系统的充电器产品。这些举措能有效降低局部积热风险,确保能量转化过程更加平稳。

无线充电器发热正常吗?

无线充电器发热正常吗?效率瓶颈与材料科学的角力

尽管技术进步持续提升着无线充电的效率天花板,但现阶段仍无法突破基础物理限制。设想将一杯水倒入另一个容器时总会溅出些许水滴,无线充电的能量漏损亦遵循类似逻辑。当设备在高温环境下连续工作时(如夏季车载场景),叠加的环境热量会进一步推高系统温度。此时若使用非原装劣质充电器,其粗劣的电路设计和缺失的温度保护机制可能导致热量失控,犹如给本已闷烧的炭火不断添柴。

区分常态与病态的关键指标

正常发热表现为均匀温升且伴随充电进度条稳定前进,而异常状况往往呈现三个特征:一是局部过热(某点温度显著高于其他区域),二是无故中断充电流程,三是伴随焦糊异味或异响。这些症状可能指向硬件故障,例如电源管理芯片老化、线圈绝缘层破损导致的短路。就像人体发烧是免疫系统启动的信号,设备异常发热实则是潜在故障的预警灯,此时应及时更换经认证的合格配件。

构建安全充电生态的实践指南

消费者可采取分层防护策略:优先选用通过MFi认证的品牌充电器,这类产品通常配备过压/过流双重保护;避免在密闭空间(如抽屉、被褥覆盖物内)使用设备,保持空气流通渠道畅通;定期清理充电接触面的灰尘杂质,防止阻抗增大引发额外产热。对于商务人士而言,携带支持动态功率调节的快充协议设备,能在会议间隙实现高效补能与温控平衡。

理解无线充电的发热机理,本质是在掌握能量流动的微观世界。从电磁场到电流的跃迁过程中,部分能量必然以热量形式逸散,这是科技进步与自然法则达成的微妙平衡。当我们学会用科学视角审视这种现象时,便能从容应对技术演进带来的新挑战,让科技真正服务于生活品质的提升。

-

充电器

+关注

关注

100文章

4314浏览量

119319 -

无线

+关注

关注

31文章

5568浏览量

176691

发布评论请先 登录

无线充电器发热正常吗?

无线充电器发热正常吗?

评论