前言:

我们工程师在对接项目需求的时候,遇到了一个在项目中几乎必然提及问题,工业级核心板比商业级核心板贵这么多,我们产品使用环境还不错,能选同型号商业级版本配置吗?看似不懂产品,实则暴露的是在价格内卷竞争下的焦虑,心中“一杆秤”在摇摆。

先提及个普适的概念认知:

可靠性与稳定性:航天级>军工级>车规级>工业级>消费级

同一种功能芯片,每高一个等级,价格增加的有可能是好几个数量级,然而不是特定的场景,往往很难证明它的价值。

一、看不见的一笔账

说到这,不得不提最近的一个热点:小米发布了一款售价为169的车规级纸巾盒,却被曝YU7在智能座舱中采用高通骁龙8 Gen3消费级芯片而非传统车规级芯片,在市场掀起一阵波澜。

矛盾可以很好的用马斯洛需求理论表明,生理与安全需求永远排在第一位,汽车作为一个驾驶工具,开车的时候,纸巾我可以不用,死机绝对不行。

当然,小米汽车必然使用了很多技术手段来保障系统的稳定与可靠,但背后是高配置,低售价营销策略带来的成本压力。这个做法其实有不少先例,典型的就是SpaceX的商用火箭,用大量成熟开源的工业级方案,以工业级成本逆袭一众航空企业。

做低价只有一条路:成熟的方案,庞大的用量

无论被定义为创新还是冒险,好像为工业级与商业级选型打开了一条新的思路。

但是,你真的算明白了这笔”看不见的账“吗?

二、算算这笔账

材料成本(BOM)≠ 产品成本

企业计算一个产品的成本主要包括材料成本、人工成本、制造费用三个主要成分,此外销售和管理费用、研发投入、仓库售后等其他相关成本。在详细计算产品成本时,直接材料成本(BOM)通常是成本计算中的第一环。

公司要降成本咋办?

首要责任人:采购,次要责任人:研发

拼夕夕砍一刀

不是裁员就是就是砍BOM,因为其他的成本他俩管不着。

这就回到了开篇提及的,产品使用场景好像还行, 选型要不选个商业级的,BOM成本最优先,工业级贵,说不定后面还得降本,一步到位多省事。

真的省事吗?

CPU处理器作为嵌入式系统第一大元器件,决定了产品的大脑和灵魂,用核心板这一产品形态举个例子给大家看看。

三、核心板怎么选

比如选择眺望电子的标准核心板进行嵌入式产品开发,意味着明白以下条件:

产品用量属于中小规模,达不到手机或者汽车等产品KK级用量;

产品个性化强,无通用SBC板卡契合,需重新设计开发;

研发投入或者人员团队受限,需要一定的外部力量支撑;

时间紧,任务重,责任大。

细细一品,隐形成本省了不少:

产品线丰富,选型表一拉,最优方案来了,东问西问费时费力;

驱动调试,系统裁剪,硬件设计,专业团队专业支撑,项目组压力骤减;

生产备货,品控管理,上百器件变成一个物料,轻松不少。

说了这么多,到底能不要用商业级替工业级?

肯定的答复您,NO!

既然选择了核心板,又考虑了工业级,那么相信产品对稳定性,可靠性,生命周期有着一定的要求,与其增加流程与技术备案去保障产品稳定,不如进一步打磨产品,获得用户和市场的认可。

开放的市场,好用才会好卖,节流不如开源!

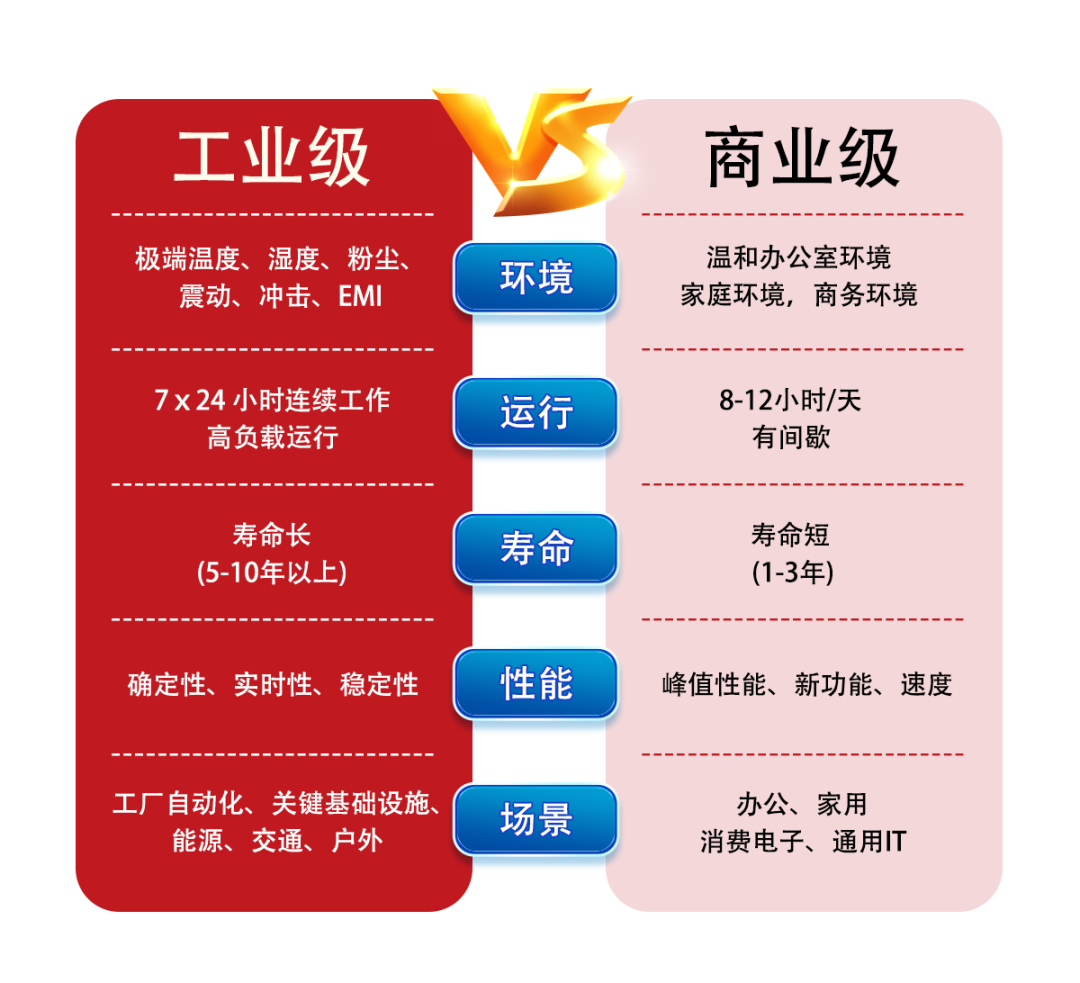

下面也简单从四大方面梳理了下工业级与消费级的差异,供您评鉴:

3.1工作环境适应性

工作环境构成了二者间的第一道分水岭。工业级核心板加上工业防护设计,可在-40℃至85℃的极端环境中持续运行。不仅耐高温严寒,更能抵抗商业级产品无法承受的高湿、强振动、多粉尘和电磁干扰环境,在工业现场实现7×24小时不间断运行。

3.2运行时间与频率

商业级核心板的设计初衷是满足间歇性工作需求,如同日常办公电脑,允许定期关机和重启,从而规避因长期运行可能累积的微小错误或性能波动。

而工业级核心板面对的是智能工厂、通信基站或能源控制系统中,一次计划外的停机意味着巨大的经济损失甚至安全事故。

这不是简单的“能开机多久”的问题,而是如何在数年如一日的高负荷运转下,抵抗元器件老化、性能衰减和数据错误的严峻挑战。

3.3产品生命周期

商业级核心板受消费市场快速迭代影响,生命周期通常仅有两三年,如果用于工业级的环境,产品量产即停产,简直是噩耗。

而工业级产品则可以在工业环境下提供五年以上的稳定支持,超过十年的供货保证。

3.4应用场景与市场定位

商业级产品追求性能与成本平衡,主要面向消费电子(智能手机、平板电脑、智能家居设备) 和普通商用设备(商显、轻办公终端) 等量大、迭代快的市场。

工业级核心板则致力于高可靠性与长生命周期稳定运行在工业自动化、智慧医疗、交通控制、能源控制等关键场景。

存在即合理,用工匠精神把品质作为企业的生命线才是中国产业发展与崛起的正确选择。

-

芯片

+关注

关注

460文章

52799浏览量

445273 -

座舱

+关注

关注

0文章

34浏览量

7995 -

车规级芯片

+关注

关注

2文章

272浏览量

12988

发布评论请先 登录

高可靠性车规级电感器在汽车智能座舱中的应用

抗辐照加固CANFD芯片:以车规级设计提升商业航天系统可靠性

车规级封装的优势有哪些

车规级芯片国产替代全景:覆盖MCU、功率半导体智能座舱技术路线

车规级纸巾盒与商业级座舱芯片争议的背后,是一笔容易被忽略的账

车规级纸巾盒与商业级座舱芯片争议的背后,是一笔容易被忽略的账

评论