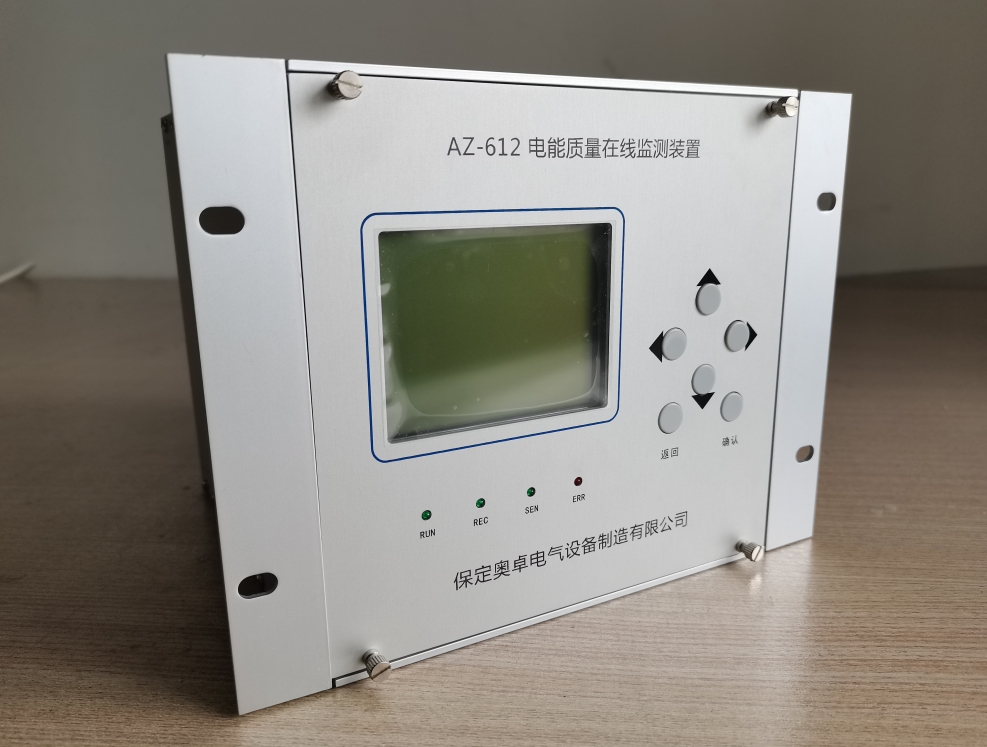

LZ-300C电能质量在线监测装置

减少电能质量监测装置的数据偏差,需从硬件设计、校准溯源、环境控制、算法优化、安装维护等多环节入手,结合新能源并网场景的特殊性(如强电磁干扰、谐波丰富、波动频繁)针对性施策。具体方法如下:

一、优化硬件选型与设计,从源头降低固有偏差

硬件是数据测量的基础,其性能直接决定偏差上限,需重点关注以下几点:

传感器:选用宽频带、低非线性的电压 / 电流传感器(如霍尔传感器、高精度电磁式互感器),确保在谐波、间谐波环境下(新能源逆变器易产生)测量线性度≤0.1%,带宽覆盖 0~2kHz(至少包含 50 次谐波)。

AD 转换器:采用 16 位及以上分辨率、采样率≥16kHz 的 AD 芯片(新能源场景建议 32kHz),减少量化误差;同时选择具有抗干扰能力的芯片(如差分输入型),降低噪声引入的偏差。

基准源:内置高精度电压 / 电流基准源(如 0.01 级),确保测量基准稳定,温漂≤1ppm/℃(温度每变化 1℃,偏差≤百万分之一)。

硬件滤波与抗干扰设计

模拟前端增加抗混叠滤波器(如 8 阶巴特沃斯滤波器),截止频率设置为采样率的 1/2.5(如 32kHz 采样对应截止频率≤12.8kHz),避免高频噪声混叠到有效频段。

电源模块采用隔离式 DC-DC 转换器(隔离电压≥2kV),减少电网侧电磁干扰通过电源耦合进入测量电路;同时增加电源滤波电容(如陶瓷电容 + 电解电容组合),抑制电源纹波≤10mV。

二、规范校准与溯源机制,确保量值准确

校准是消除系统误差的核心手段,需建立全生命周期的校准体系:

定期实验室校准

按国家标准(如 JJF 1245-2010《电能质量分析仪校准规范》),每年至少进行 1 次实验室校准,采用高等级标准源(精度高于被校装置 3 个等级,如校准 0.5 级装置需用 0.05 级标准源)。

校准项目需覆盖新能源场景关键参数:电压 / 电流有效值(误差≤±0.2%)、谐波(3~50 次,误差≤±3%)、闪变(Pst/Plt,误差≤±5%)、电压波动(d,误差≤±5%)。

现场动态校准

新能源并网点的实际工况(如电压波动、谐波畸变)与实验室差异大,需每半年用便携式标准装置(经国家级计量机构溯源)进行现场比对,同步测量 1 小时以上,确保实际工况下偏差≤装置精度等级的 1/2(如 0.5 级装置现场偏差≤±0.25%)。

校准数据溯源与记录

校准结果需形成可追溯报告,包含标准设备编号、校准环境(温度、湿度)、各参数误差值,确保数据偏差可追溯、可分析。

三、强化环境适应性设计,减少外部干扰影响

新能源场景(如光伏逆变器旁、风电场箱变内)存在强电磁干扰、温度波动等问题,需针对性防护:

装置外壳采用电磁屏蔽材料(如镀锌钢板,厚度≥1.5mm),接缝处用导电胶密封,屏蔽效能≥80dB(对 100MHz~1GHz 频段),阻断外部电磁辐射干扰。

信号线缆采用双绞屏蔽线(屏蔽层单端接地),长度≤5m,避免与动力电缆(如逆变器输出电缆)平行敷设,交叉时保持 90° 夹角,减少耦合干扰。

内部电路增加电磁干扰(EMI)滤波器(如共模电感 + 差模电容),抑制传导干扰(如逆变器产生的高频共模噪声),确保符合 GB/T 17626(IEC 61000-4)电磁兼容标准。

温湿度控制

装置内置温度补偿电路(如采用 Pt1000 温度传感器 + 单片机实时修正),在 - 20℃~60℃范围内,将温度引起的误差补偿至≤±0.1%(相对于 25℃基准)。

安装位置避开阳光直射、热源(如变压器),必要时加装散热片或小型风扇,确保装置内部温度≤50℃;湿度≥85% 时,启用内置除湿模块(如 PTC 加热片),防止凝露导致电路漏电。

四、优化算法与软件,提升信号处理精度

新能源场景的非平稳信号(如风电功率波动、光伏阴影遮挡导致的电压波动)易导致传统算法偏差增大,需通过算法优化改善:

高精度信号分析算法

谐波 / 间谐波测量:采用加窗插值 FFT 算法(如汉宁窗 + 三次样条插值),减少频谱泄漏(新能源逆变器常产生非整数次谐波),使 2~50 次谐波测量误差≤±2%。

闪变与电压波动:针对风电、光伏的快速波动(频率 0.01~35Hz),采用改进的 IEC 闪变算法(如动态加权滤波),提升 Pst/Plt 计算精度,使短时闪变误差≤±3%。

同步采样与频率跟踪

采用GPS / 北斗同步时钟(授时精度≤1μs),实现多装置采样同步,避免因相位差导致的测量偏差;同时实时跟踪电网频率(45~55Hz),动态调整采样率(如频率 50Hz 时采样率 3200Hz,51Hz 时自动调整为 3264Hz),确保每周期采样点数固定(如 64 点),减少频率波动引入的误差。

数字滤波与异常数据修正

软件层增加自适应卡尔曼滤波,根据信号噪声特性动态调整滤波系数,在滤除随机噪声(如传感器热噪声)的同时,保留真实波动信号(如电压暂升 / 暂降)。

建立数据合理性校验机制:当测量值超出理论范围(如电压有效值突然跳变超过额定值的 ±10%)时,自动触发二次采样验证,剔除因干扰导致的跳变数据。

五、规范安装与运维,减少人为与物理偏差

安装工艺标准化

传感器安装:电流互感器(CT)需确保穿心匝数与铭牌一致(如 1000/5A CT 穿心 1 匝),避免匝数错误导致的比例偏差;电压互感器(PT)接线牢固,采用压接端子(而非绞接),减少接触电阻变化引起的误差。

接地系统:装置与传感器、屏柜采用单点接地(接地电阻≤4Ω),避免地环路(不同接地点电位差会引入干扰电流);接地线选用多股铜缆(截面积≥4mm?),缩短接地路径。

定期运维与状态监测

每月检查:重点查看接线是否松动(用扭矩扳手确认端子力矩符合规范)、传感器是否过热(红外测温枪检测温度≤60℃)、屏蔽层接地是否可靠。

元器件老化管理:对电容(如滤波电容)、电池(如备用电源)等易老化部件,每 3 年更换一次,避免参数漂移(如电容容值下降导致滤波效果变差)。

软件升级:定期更新装置固件(厂家提供的算法优化版本),修复已知的测量偏差问题(如特定谐波频率下的计算误差)。

六、针对新能源场景的特殊优化

宽动态范围适应

光伏 / 风电输出功率波动大(如风电从 0 到额定功率的快速变化),装置需支持宽量程测量(电流 0.1%~120% 额定值),且在低量程下仍保持高精度(如 0.1 倍额定电流时误差≤±0.5%)。

抗振动与防尘设计

风电场、光伏电站存在机械振动(如风机塔筒振动),装置内部元器件需采用防震固定(如硅胶垫、紧固螺丝防松胶),避免振动导致的接线松动或参数漂移。

户外安装时,采用 IP65 防护等级外壳,防止沙尘、雨水进入,避免电路短路或腐蚀。

通过以上方法,可从硬件、算法、环境、运维等多维度减少数据偏差,确保新能源并网场景下电能质量监测数据的准确性(误差控制在标准允许范围的 1/2 以内),为电网调度、谐波治理提供可靠依据。

审核编辑 黄宇

-

电能质量

+关注

关注

0文章

622浏览量

21443 -

监测装置

+关注

关注

0文章

293浏览量

9109

发布评论请先 登录

电能质量在线监测装置校准的频率是如何确定的?

电能质量在线监测装置校准的标准有哪些?

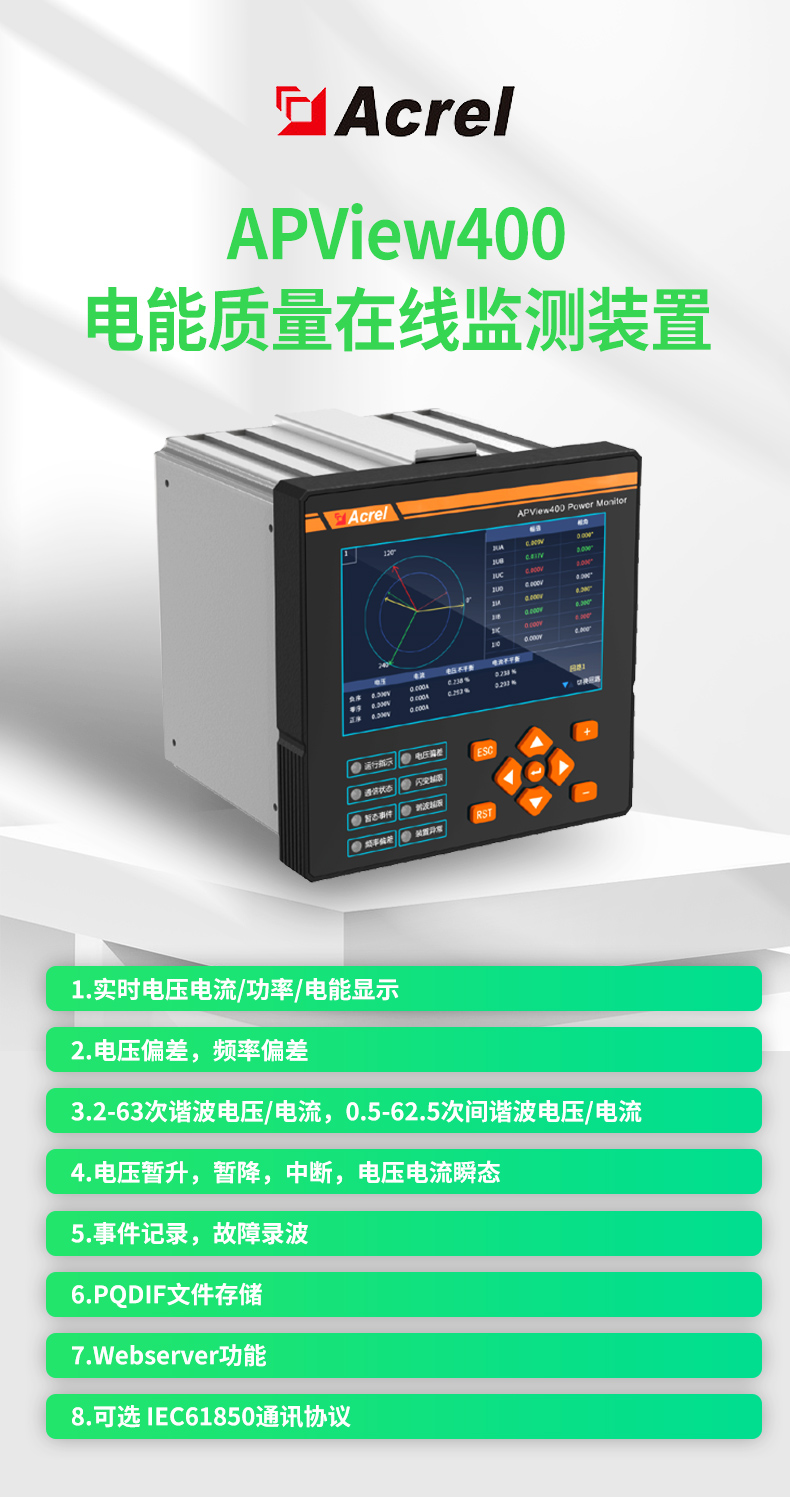

新能源等行业用电能质量监测装置有哪些?

有哪些具体的方法可以减少电能质量监测装置的数据偏差?

有哪些具体的方法可以减少电能质量监测装置的数据偏差?

评论