LZ-DZ200A电能质量在线监测装置

LZ-DZ200A电能质量在线监测装置

在实际运行中,电能质量监测装置的数据偏差(如漂移、跳变)往往是多因素共同作用的结果,尤其在新能源并网场景中,因电力电子设备密集、电磁环境复杂,偏差更易发生。具体原因可归纳为以下几类:

一、硬件自身缺陷或老化

传感器精度劣化

电压 / 电流互感器(CT/PT)是监测的 “前端”,若铁芯磁饱和、绕组绝缘老化,或长期运行后变比误差增大,会导致原始信号采集失真(如幅值漂移)。尤其在新能源并网的高频次、宽范围功率波动下,互感器过载或非线性特性更易凸显。

电子元件参数漂移

装置内部的精密电阻、电容、运算放大器等元件,受温度、湿度长期影响会出现参数偏移(如温漂、时漂)。例如,高温环境下电阻值变化可能导致分压电路输出偏差,引起电压测量漂移。

AD 转换器性能不足

模拟信号转数字信号(AD 转换)的精度取决于位数和采样率。若 AD 芯片分辨率低(如 12 位以下),或采样率与电网频率不匹配(如 50Hz 电网用 48Hz 采样),会导致量化误差增大,甚至出现数据跳变。

二、外部电磁干扰(EMI)

新能源并网场景中,逆变器、变流器等电力电子设备会产生大量谐波、高频噪声,加上电缆耦合、接地不良等问题,易形成强电磁干扰:

传导干扰:通过电源线或信号电缆侵入装置,导致采样信号叠加毛刺,表现为数据跳变(如瞬时电压 / 电流值异常飙升)。

辐射干扰:高频电磁场(如逆变器开关频率产生的射频干扰)穿透装置外壳,干扰内部电路(尤其数字信号处理模块),可能导致数据传输错误或计算偏差。

三、安装与接线问题

接线错误或松动

互感器二次侧接线虚接、接触电阻过大,或相位接反(如三相电压 / 电流相序错误),会导致测量值与实际值偏差(如负序分量误判)。接线松动还可能随设备振动加剧,引发数据间歇性跳变。

接地不良

监测装置接地电阻过大,或与电网接地系统形成 “地电位差”,会引入共模干扰,导致零线与地线间产生寄生电压,叠加到测量信号中(表现为电压漂移)。

四、软件算法与校准问题

算法缺陷

数据处理算法(如谐波分析、闪变计算)若未考虑新能源场景的特殊性(如非平稳信号、间谐波),可能出现误差。例如,传统傅里叶变换在处理风电 / 光伏的快速功率波动时,易产生频谱泄漏,导致谐波幅值计算漂移。

校准失准或失效

装置出厂校准参数与现场实际电网参数不匹配(如额定电压 / 频率设置错误),或长期未进行现场校准(超过校准周期),会导致系统误差累积,表现为整体数据漂移。

五、电源与环境因素

供电电源不稳定

监测装置若采用电网直接供电,而新能源并网点电压波动(如光伏出力骤变导致的电压暂升 / 暂降)会影响装置内部电源模块(如 DC-DC 转换器),导致输出直流电压纹波增大,干扰数字电路工作,引发数据跳变。

恶劣环境影响

高温、高湿、粉尘等环境会加速硬件老化(如电路板腐蚀、元件氧化),或导致散热不良(如处理器过热降频),间接引发数据处理延迟或偏差。

六、电网暂态事件冲击

新能源并网时的并网冲击、故障(如逆变器过流保护动作)或雷击等暂态事件,可能产生短时过电压 / 过电流,超出装置测量量程或损坏保护电路,导致传感器或 AD 模块暂时失灵,表现为数据跳变(如瞬时值归零或溢出)。

综上,电能质量监测装置的数据偏差需从 “硬件 - 软件 - 环境 - 安装” 全链条排查,尤其在新能源场景中,需重点关注电磁干扰抑制、传感器稳定性及算法适应性,同时加强定期校准与维护,以确保数据可靠性。

审核编辑 黄宇

-

新能源

+关注

关注

27文章

6319浏览量

110590 -

电能质量

+关注

关注

0文章

598浏览量

21440 -

并网

+关注

关注

1文章

176浏览量

20503

发布评论请先 登录

电能质量分析仪在电力监测中的应用

电能质量监测装置为何是单晶硅棒光伏产业基地的电能智慧管家

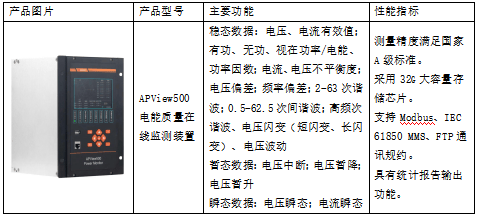

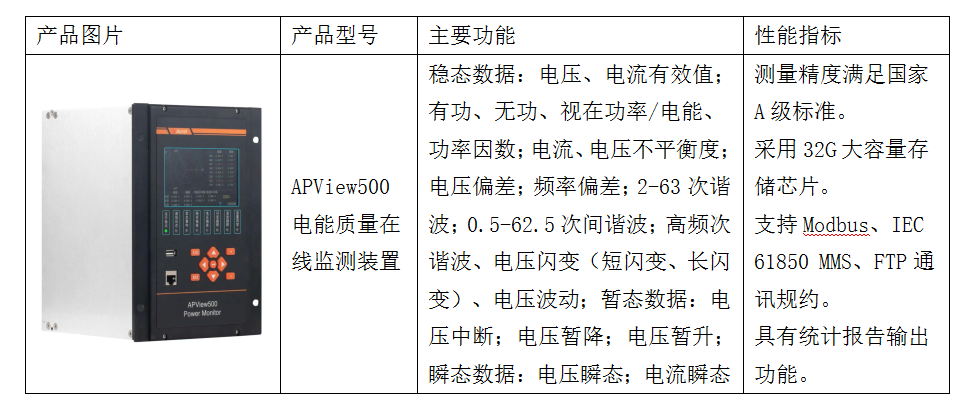

电能质量在线监测装置及系统

电网电能质量改善好方法-电能质量监测装置

实际运行中,电能质量监测装置常见的数据偏差(如漂移、跳变)由哪些原因导致?

实际运行中,电能质量监测装置常见的数据偏差(如漂移、跳变)由哪些原因导致?

评论