在现代电子设备朝着轻薄化、微型化发展的浪潮中,电容作为电子电路的核心储能元件,正面临一场关乎物理极限的"体积博弈"。如何在方寸之间存储更多能量,成为工程师们亟待解决的难题。这场博弈的背后,是材料科学、结构设计和制造工艺的多维度创新竞赛。

**材料革命:突破介电常数的桎梏**

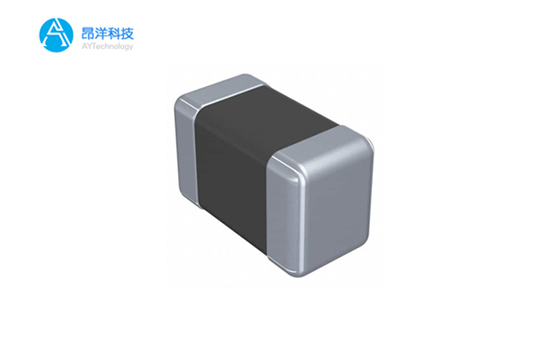

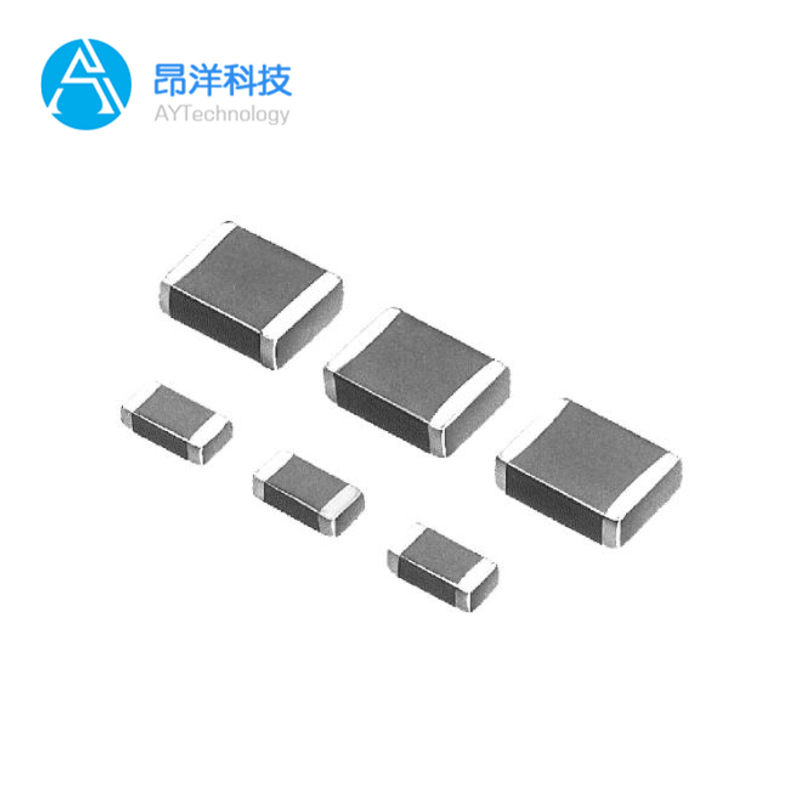

传统电解电容采用氧化铝作为介电材料,其介电常数约为9.2,而新型钛酸钡基陶瓷材料的介电常数可达惊人的20000。这种突破性材料通过纳米级晶界工程,将晶粒尺寸控制在50纳米以下,使单位体积储能密度提升300%。日本村田制作所开发的MLCC(多层陶瓷电容)采用这种材料,在0402封装(1.0×0.5mm)中实现22μF容量,相当于每立方毫米存储44微焦耳能量。更前沿的聚合物纳米复合材料通过将钛酸锶钡纳米颗粒分散在聚偏氟乙烯基体中,兼具高介电常数(ε>60)和高击穿场强(>500MV/m),使能量密度突破15J/cm?。

**结构创新:三维微架构的储能革命**

传统平板电容受限于二维堆叠模式,而3D异构集成技术正在改写游戏规则。美国麻省理工学院团队开发的"纳米森林"电容,在硅衬底上垂直生长直径200nm的碳纳米管阵列,通过原子层沉积包裹5nm厚氧化铪介电层,使有效表面积提升800倍。这种结构在1mm?体积内实现100μF容量,体积效率达到传统铝电解电容的50倍。更极端的案例是瑞士洛桑联邦理工学院的"瑞士卷"结构——将石墨烯和氮化硼薄膜像卷轴画般螺旋缠绕,在微观尺度复现宏观超级电容的构造,使等效串联电阻降低至0.1mΩ/mm?。

**工艺突破:原子级精度的制造艺术**

半导体制造工艺的引入使电容微型化进入新纪元。采用光刻技术在8英寸晶圆上制造的三维叉指电容,通过0.13μm工艺实现电极间距的精确控制,使工作电压提升至50V时仍保持95%的容量保持率。东京工业大学开发的等离子体增强原子层沉积(PE-ALD)技术,能在深宽比20:1的硅通孔内均匀沉积2nm厚的Al?O?介电层,将三维电容的良品率从60%提升至99.5%。而飞秒激光微加工技术可在高分子薄膜上打出直径3μm的微孔阵列,配合电化学沉积形成立体电极结构,使有机电容的体积利用率达到78%。

**系统级优化:超越单器件的智慧**

在模块层面,异构集成技术正打破传统界限。TDK开发的"埋入式电容"将MLCC嵌入PCB内部层间,利用Z轴互连节省70%的表贴面积。更革命性的方案是英飞凌的"电容-电感-电阻"三位一体模块,通过磁电耦合设计在3×3mm封装中集成10μF电容、100nH电感和10Ω电阻,系统体积较分立元件缩小90%。华为5G基站采用的分布式电容网络技术,将大容量需求分解为数百个微型电容单元,沿信号路径拓扑分布,既降低ESR又节省38%的占板面积。

**物理极限的挑战与突破**

当前商用MLCC的最小介电层厚度已降至0.5μm,接近陶瓷材料的击穿场强极限。面对量子隧穿效应带来的漏电流难题,日立金属开发出梯度掺杂的钛酸锶钡材料,通过能带工程将介电强度提升至1.2kV/μm。在极端温度领域,NASA格伦研究中心研发的BaTiO?/SiO?纳米复合薄膜,在-196℃至300℃范围内容量波动小于5%,为深空探测器提供可靠储能。而剑桥大学开发的石墨烯量子电容,利用狄拉克点附近的态密度突变效应,在4K低温下实现反常的负微分电容现象,为量子计算提供新型储能方案。

这场微型化竞赛的终极目标,是在1mm?体积内实现1mF容量——相当于将整个湖泊的水压缩进一个水滴。当材料科学家在原子尺度操控介电极化,当工艺工程师用纳米精度构筑三维结构,当系统架构师重新定义能量存储的时空分布,电容这个诞生于1745年的古老元件,正在信息时代焕发新的生命力。或许不久的将来,我们手机主板上的那些微小电容,其储能密度将超越早期房间大小的莱顿瓶,这正是人类工程智慧的绝佳注脚。

?

审核编辑 黄宇

-

电容

+关注

关注

100文章

6300浏览量

155031

发布评论请先 登录

铝电解电容的 “体积魔法”:同样容量,它如何做到比前辈小一半?

微型化LCR测试仪赋能物联网实现产线实时质量监控

三星MLCC电容的微型化技术,如何推动电子产品轻薄化?

?贴片电容微型化对AR-HUD光学模组高频滤波的影响研究

电容式MEMS压力传感器:微型化与高精度的完美融合 ——解析技术原理、应用场景与未来趋势

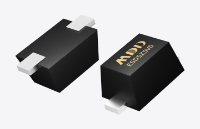

移动设备中的MDDESD防护挑战:微型化封装下的可靠性保障

激光焊锡机如何破解智能穿戴设备“微型化”制造难题?——大研智造0.15mm焊盘焊接技术赋能TWS耳机/智能手表

SMT技术:电子产品微型化的推动者

顺络贴片电感的微型化封装是否会影响性能?

电容的 “体积博弈”:微型化趋势下,它如何在方寸间储存更多能量?

电容的 “体积博弈”:微型化趋势下,它如何在方寸间储存更多能量?

评论