建筑物内的主配电因电压等级和规格而异,这些因素取决于应用需求、安全性和历史等因素。对于交流配电,标称电压和频率至关重要,全球标准会影响不同的电压等级。

简 介

我们习惯于从墙上插座输出的交流电(AC),但情况并非总是如此。在电气化早期,直流电(DC)也得到了广泛应用。爱迪生和特斯拉之间交流电与直流电的竞争历史由来已久,特斯拉的交流电系统最终成为全球公认的标准。当今瞬息万变的工业格局要求电源系统具有更高的灵活性和效率,而直流电正强势回归——尤其是在许多可再生能源技术(例如太阳能电池板和家用电池系统)本身就依赖直流电的情况下。

建筑配电中的交流电与直流电

说到建筑中的主配电,你会发现各种电压等级、规格、外形尺寸和公差。确定交流电或直流电配电要求的逻辑通常基于应用需求、安全性、经济性、历史背景,以及理想情况下的实际考虑。即使我们只关注交流电配电,也存在由各种全球标准定义的众多电压等级和范围。定义电压母线的最基本特性是其标称电压和频率(而最大额定电流则与导体、基础设施和相关组件的尺寸更相关)。图1总结了全球交流电源的简要概览。

提供稳定且调节良好的栅极电压(独立于主电源)是隔离式DC/DC转换器的另一个优势。在典型的栅极驱动电路中,主电源使用线性稳压器或自举电路产生栅极电压。线性稳压器虽然实现简单,但通常效率低且功耗高,尤其是在输入和输出电压差较大的情况下。这种过大的功耗可能导致热管理挑战,可能需要额外的散热器或主动冷却。

相比之下,自举电路使用电荷泵机制以半桥配置为高端晶体管提供栅极电压。在这种配置中,选择合适的自举电容大小至关重要,以确保在整个导通时间内有足够的电荷来驱动晶体管栅极。占空比和开关频率直接影响性能,如果没有得到适当考虑,可能会导致电压下降或不稳定。

仔细研究全球电压标准,可以发现其电压范围一般为100–240VAC,频率为50Hz或60Hz。这可能意味着,支持整个电压和频率范围的单个电源应该具有普遍兼容性——但事实并非如此。请参见图2中经认证且全球发货的电源安全标签示例。

支持尽可能广泛的电压范围看似理所当然,但正如生活中的任何事物(尤其是电源)一样,在针对特定应用或用例优化解决方案时,需要考虑各种权衡。设计还必须考虑容差,以应对非理想工作条件。就电压而言,这包括针对过压情况的保护(通常用于保护人身安全和设备)、欠压情况(用于最大限度地延长正常运行时间并保护设备)以及平衡多相系统中的相电流。就线路频率而言,需要考虑电能质量和电网稳定性。

实现这些保护措施的具体机制和方法超出了本文的讨论范围,但在RECOM AC/DC知识手册:用户实用技巧中进行了详细介绍,该手册可免费获取。通过应用 ±10%的通用公差值,我们可以定义90–264VAC和47–63Hz的广泛工作范围——这在电源安全标签上很常见。此示例展示了如何将不同的国际标准整合到更普遍支持的范围中,尽管它并未探讨各个区域电源规范背后的动机。军事和工业环境也存在其他支持范围,例如飞机和舰船电力系统中使用的400Hz标准。在三相交流配置中,可以通过相位角分隔多个单电压源,以最大限度地提高功率输出,同时最大限度地降低电流负载。

最终,大多数终端系统和负载都将使用直流电(交流电机是明显的例外),因此直流电压电源的标准甚至比交流电标准更多,尽管通常不适用于设施或楼宇规模的配电系统。高压定义为>1,000/1,500V(分别为交流/直流),但出于安全考虑(人体接触),几乎任何≥60VDC的电压都被视为高压,也称为安全特低电压(SELV)。

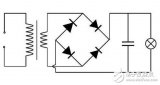

虽然对于通常所说的高压数据中心(HVDC,不要与高压直流混淆),没有单一的标准(实际上,全球存在许多标准),但许多标准定义了300-400VDC范围内的配电架构。其逻辑是:如果服务器/网络硬件和支持基础设施都设计为支持带有功率因数校正(PFC)AC/DC电源的通用交流输入,那么相同的设备就可以接受来自整流交流波形的直流电压——这证明了消除转换阶段的合理性(以及消除转换阶段所带来的所有好处)。

24VDC配电在工业环境中很常见,其中包含小型继电器、断路器、电机以及针对标准机械尺寸(例如DIN导轨标准)优化的系统。其他常见的直流配电包括通用串行总线(USB,5-20VDC)和以太网供电(PoE,44-57VDC),它们也将电源与数据导体结合在混合电缆中。设施主配电电压的选择受多种因素影响,这些因素与资本支出和运营支出(分别为CAPEX/OPEX)的决策相关,而不仅仅是需要接入的设备。安全性几乎始终是确定配电架构的关键因素,必须根据操作员暴露、导体间间距以及操作环境限制等最坏情况进行考虑。

整合电压配电总线架构具有多种优势,包括简化设备采购(CAPEX)和更高效地利用设备和机器(OPEX)。从上游电源(例如公用电网、储能等)到终端负载(例如系统、ASIC、电机等)的转换阶段越少,简化基础设施和利用规模经济的潜力就越大。通用性还可以帮助缓解净负载动态变化,通过降低不可预测性来提高能效,并为智能电源管理(IPM)技术开辟更多机会。

通用主电源或配电架构的优势远不止本文所能全面阐述的,但还有一些其他方面值得关注。能够保持更可预测的维护计划并管理更少的零件数量,可以带来显著的短期和长期成本节约。减少需要更换或管理的零件数量具有诸多明显优势,从节省用户在消费点的工作量到降低替换零件的管理费用和运输成本。

随着我们向未来的智能楼宇和工厂转型,通过通用的外形尺寸实现可配置性和灵活性对于成功至关重要。从质量角度来看,系统(尤其是组件和电机)在更受约束、更可预测的环境条件和维护周期下运行时,其使用寿命会更长。这些一阶优势会级联成一系列二阶优势,具体取决于对系统分析的深度。例如,通用配电架构可以减少对昂贵的备用电源或储能解决方案的需求,这些解决方案原本会充当中间电压的缓冲器。即使输入到输出功率转换效率的小幅提升(仅仅几个百分点),也能带来可观的资本支出节省,其益处将从负载点一直延伸到发电厂。

分布式能源资源 (DER) 改变格局

分布式能源(DER)的概念并非新鲜事物,但它正被现代社会所采用,以支持向更可持续的世界转型。其核心理念是构建许多规模较小、模块化的公用事业解决方案模块(例如电源、配电、转换、存储等),这些模块在本地进行控制和使用——统称为微电网。

由DER组成的微电网通常具有完全独立运行(“独立”或“孤岛”模式)的能力,同时也能够在并网情况下运行。

将过去的电网升级为具有智能电源管理的未来智能电网所需的许多技术已经存在多年。然而,即使在世界上许多最发达的国家,推动公用事业规模基础设施多代升级所需的宏观经济势头仍然难以捉摸。例如,光伏(PV)太阳能电池板已投入商业化应用近50年,但用于处理双向电力流动的电网基础设施仍然是一个相对较新的概念。遗憾的是,先进储能技术的投资往往落后于负载侧的投资,而负载侧的系统发展速度更快,成本效益也更高。

储能技术在多种应用场景中的应用——既可用于关键能源备份,也可用于间歇性能源(如风能或太阳能)的经济性优化——正在引发人们对升级现有基础设施和构建面向未来的设施的新思考。分布式能源(DER)的模块化特性使得储能需求能够根据特定应用进行合理调整,并与大容量储能需求分离。这一原则应应用于储能部署的各个方面。

例如,储能技术可以发挥纯粹的经济作用,在发电量高、实时能源成本低的时期捕获多余的可再生能源,然后在价格上涨时释放这些能源。除了关键能源备份等传统作用外,新兴应用还包括“调峰”,即本地储能技术处理不频繁的能源峰值。这种方法使得基础设施(例如“虚拟发电厂”)的设计更接近最大稳态而非绝对峰值,从而显著节省资本支出(CAPEX)和运营支出(OPEX)。

分布式能源(DER)有可能彻底颠覆我们目前所知的电力公用事业的经济性。传统上,电网全天用电时间关系遵循所谓的“鸭子曲线”,该曲线因需求峰值在早晚呈现双峰分布而得名,形状类似于鸭背。电力经济学基于这些时段的峰值需求,而两者之间的需求较低。但是,当所有设备都变得“智能”并能够在这些午间低谷期优化其用电情况时,会发生什么?从控制系统的角度来看,这引入了一个悖论。曾经可预测的鸭子曲线可能会反转——如果足够多的智能负载共同将用电延迟到低谷期,它们的总需求可能会完全翻转曲线。这对动态能源市场有何影响?在动态能源市场中,电价每小时可能会根据需求波动多次。

-

通用电源

+关注

关注

0文章

9浏览量

7104 -

工业自动化

+关注

关注

17文章

2809浏览量

68541 -

直流电

+关注

关注

2文章

443浏览量

22875

原文标题:适用于工业自动化的通用电源解决方案

文章出处:【微信号:RECOM,微信公众号:RECOM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

发布评论请先 登录

一文解析直流电和交流电

建筑配电中的交流电与直流电解析

建筑配电中的交流电与直流电解析

评论