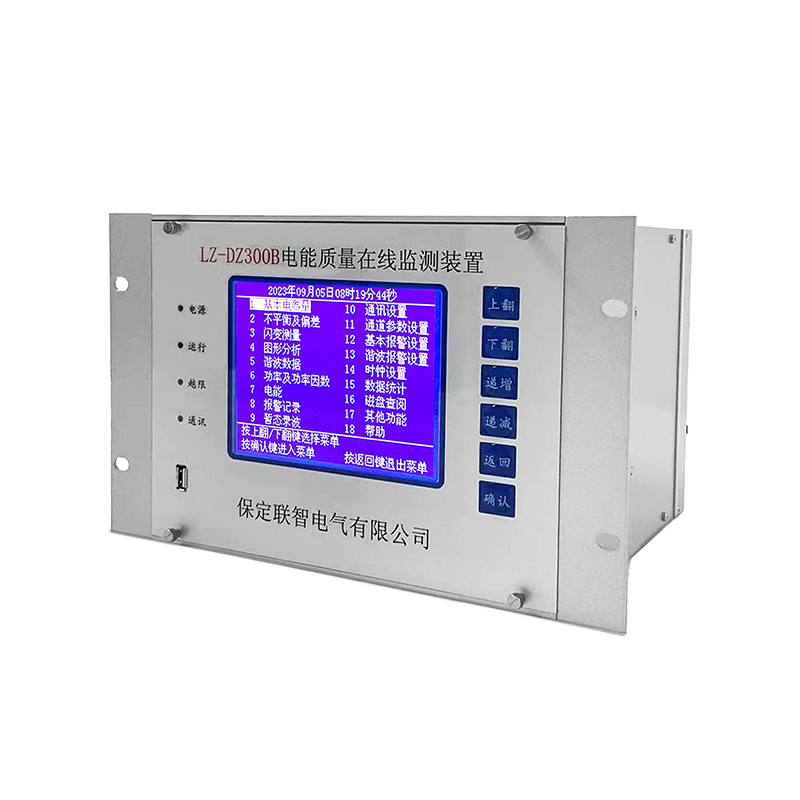

LZ-DZ300B电能质量在线监测装置

当通信中断时,电能质量在线监测装置通过本地存储、数据优先级管理、时间同步、自动补传等多重机制保障数据完整性,具体设计如下:

1. 本地大容量存储:核心保障

装置内置非易失性存储器(如工业级 SD 卡、eMMC 闪存、固态硬盘等),作为通信中断时的数据 “缓冲区”。

存储容量设计:通常根据装置采样频率(如 256 点 / 周波、1024 点 / 周波)和典型通信中断时长(如 24 小时、72 小时)配置存储容量,确保能完整保存中断期间的所有采集数据(包括实时稳态数据、暂态事件数据、越限告警数据等)。例如,一款高精度装置可能配置 8GB~64GB 存储,可支持连续存储数周的高频数据。

非易失性特性:存储器在断电或故障时不会丢失数据(如采用 NAND 闪存技术),避免通信中断叠加电源波动导致的数据丢失。

2. 数据分级存储:优先保障关键信息

装置对数据按 “重要性” 分级,确保核心数据不丢失:

高优先级数据:包括电压骤升 / 骤降、短时中断、谐波超标、闪变越限等事件类数据,以及故障暂态波形(如雷击、短路时的暂态数据),这类数据会被优先写入存储,且采用 “不可覆盖” 模式(即使存储满也不会被新数据覆盖)。

常规数据:如周期性(1 分钟 / 5 分钟)的电压、电流、功率、THD 等稳态数据,按时间顺序存储,当存储接近满容量时,可按 “先进先出(FIFO)” 原则覆盖最早的常规数据(但需预留足够空间给高优先级数据)。

3. 精确时间戳:确保数据时序一致性

装置内置高精度实时时钟(RTC),通常配备温补晶振或北斗 / GPS 授时模块,确保时间精度(误差≤1ms / 天)。

通信中断期间,所有采集数据(包括稳态值、事件触发时刻、波形采样点)均被标记精确时间戳(至毫秒级),避免因时间混乱导致数据拼接错误。

若 RTC 出现偏差,通信恢复后会自动与上位机 / 时间服务器同步,对本地数据的时间戳进行修正(需保证修正逻辑不破坏数据时序)。

4. 数据完整性校验:防止存储损坏

分段存储与校验码:本地数据按时间片段(如每小时一个文件)存储,每个文件头部包含校验码(如 CRC32、MD5),避免因存储介质局部损坏导致整段数据失效。

坏块管理:针对闪存类存储,装置内置坏块检测算法,自动标记损坏区块并跳过,确保数据写入有效区域。

5. 通信恢复后的自动补传机制

断点续传:通信恢复后,装置自动检测本地存储中 “未上传” 的数据片段,按时间顺序(从最早未传数据开始)向上位机 / 服务器发起补传请求。

数据校验与重传:补传过程中,上位机对接收的数据进行校验(比对校验码),若发现丢包或错误,反馈给装置,触发对应片段的重新上传,直至完整接收。

流量控制:补传时采用 “增量上传” 策略(仅传中断期间的增量数据),并可配置上传速率(如限制带宽占用),避免大量数据冲击通信网络。

6. 掉电保护:应对极端情况

装置配备超级电容或备用锂电池,当通信中断叠加突然断电时,备用电源可维持核心电路(存储控制器、RTC)工作数秒至数分钟,确保:

正在写入的缓存数据(未完成存储)被完整写入存储器;

存储文件的索引信息(如目录、时间戳)被正确更新,避免文件损坏。

7. 状态记录与告警:辅助运维

装置实时记录通信中断的起止时间、本地存储使用率、数据丢失(若发生)等状态,并在通信恢复后将这些信息随数据一并上传,便于运维人员验证数据完整性。

当本地存储使用率超过阈值(如 80%)时,装置主动触发 “存储即将满” 告警(通过本地指示灯或恢复通信后上传),提醒及时处理,避免因存储溢出导致新数据丢失。

通过以上机制,即使通信中断数天,装置也能确保采集数据 “不丢、不错、不乱”,待通信恢复后完整补传,最终保障整个监测系统的数据完整性。

审核编辑 黄宇

-

电能质量

+关注

关注

0文章

587浏览量

21401 -

在线监测

+关注

关注

1文章

752浏览量

27273

发布评论请先 登录

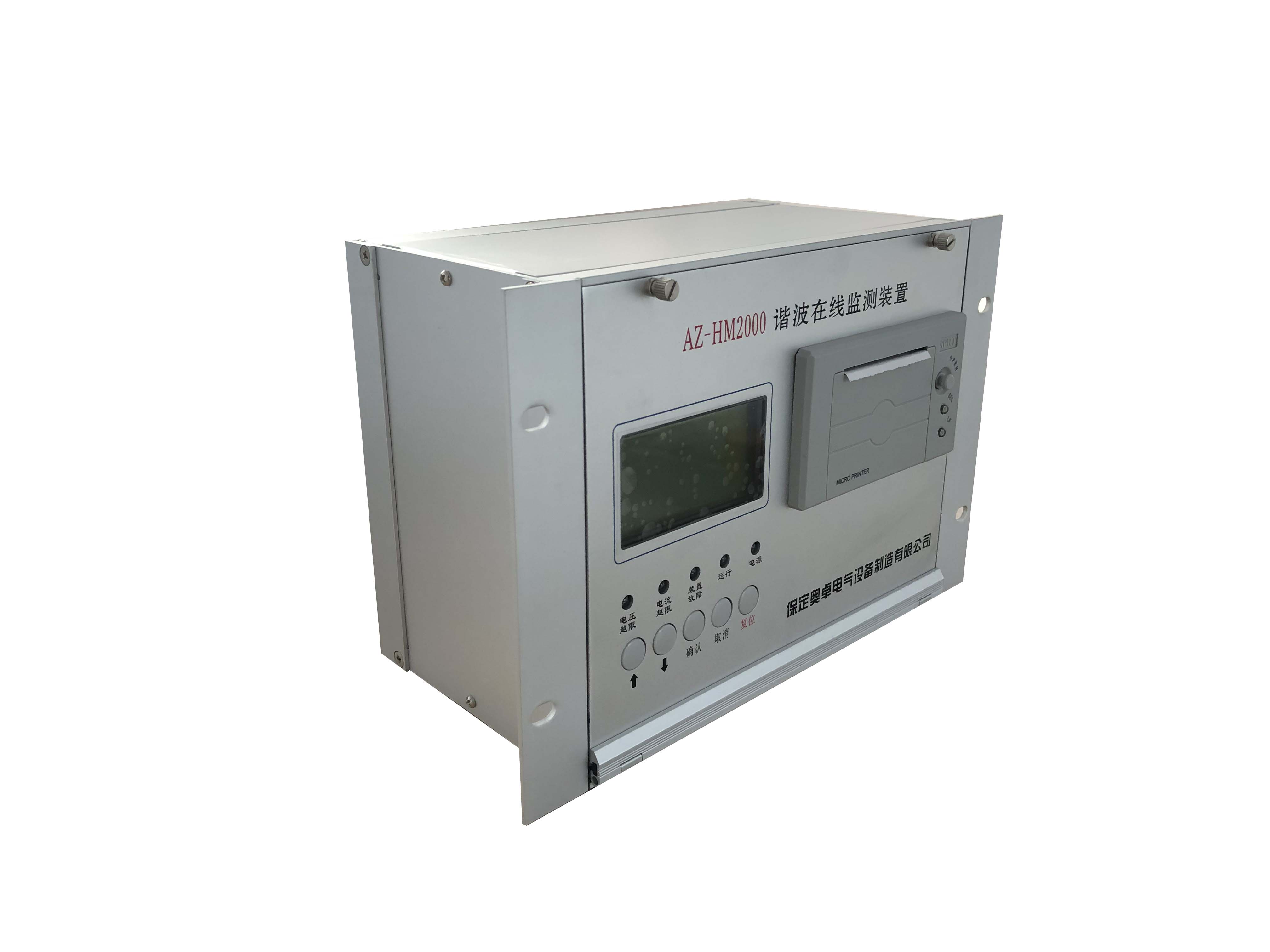

谐波监测装置、谐波在线监测、在线谐波监测装置与谐波在线监测装置有区别吗?电网中作用及工作原理

当通信中断时,电能质量在线监测装置如何保障数据完整性?

当通信中断时,电能质量在线监测装置如何保障数据完整性?

评论