边缘人工智能的航空航天业应用

边缘计算的低延迟、高速性能可适应航空航天嵌入式系统,从而可以带来一些创新并改进流程。一些增强功能以人工智能(AI)为中心,并使用专用硬件,使行业领导者始终处于技术进步的前沿。这些应用可以推动飞机、太空探索和其他相关领域的发展。

利用AI嵌入式系统加速数据处理

专门从事耐辐射边缘计算的企业之间的合作达成了一项兼容性协议,这项协议可以用来探索影响一个实体的电光成像有效载荷和另一个实体的高性能边缘计算平台(包括飞行计算机)的集成机会。

这些努力将实时人工智能和机器学习处理能力带入轨道,为用户提供了一种快速替代传统下行链路后工作流程的方案。专家们表示,这种边缘人工智能硬件解决方案使轨道卫星能够分析、学习和适应,并提供除捕获图像之外的宝贵信息。它能够在几秒钟内从光谱数据中获取可操作的信息,并立即发送关键事件警报。

可扩展架构提供即插即用兼容性,可满足用户需求,涵盖单星部署到大规模星座。此外,低功耗传感器和智能调度工具可延长任务时长,同时有效控制运营成本和能耗。卓越的灵活性使其能够在飞行过程中上传、调整和部署新算法。这项数据处理方面的进步还将多波段成像与星载计算相结合,以减少延迟、降低带宽需求并最大程度地降低运营风险。

该技术提高了卫星运营商在监测野火、作物胁迫、安全异常和其他突发状况时的可视性。它凸显了边缘人工智能硬件在弥补缺陷和提高感知能力方面的潜力。

这些优势也影响着其他行业。一份2025年的报告显示,92%的公司计划在未来三年内增加人工智能投资。企业负责人意识到,这一技术可以提高运营效率,并从海量数据中几乎即时得到需要的反馈,从而提升企业适应性和竞争力。许多企业正在努力应对来自各种来源的海量信息。边缘人工智能可以更快地处理这些信息,支持企业在充满挑战的环境中采取坚决的行动。

检测关键制造缺陷

解决航空航天部件缺陷所需的成本和时间促使制造商寻找更有效的方法来识别或预防这些问题。一个大学项目将边缘计算与传感器、机器学习和高级模拟相结合,以精确定位生产级的结构异常。

该团队的大部分项目专注于热塑性复合材料。由于其轻质、抗冲击的特性,这类复合材料吸引了航空航天业的关注。人们还可以改造这些材料,使其拥有更多用途,可用于太空建造等多种应用。

这项研究旨在以汽车生产速度制造商用飞机部件,但对质量的要求却显著提高。如果成功,部件的结构重量将减轻20%,同时保持较高的强度重量比。

边缘人工智能支持该项目的数据收集需求,通过微创传感器收集信息,研究制造前后的结构状况,同时构建基于物理的模拟和机器学习算法。项目的另一个阶段包括创建一条小型装配线,用来培训高技能人员。这些生产活动提供的信息可以帮助工程师了解并改进工艺流程,而行业合作伙伴关系则有助于研究人员将研究成果应用于实际。

边缘人工智能应用也为制造业提供了更广泛的支持。许多生产商将人工智能用于需求预测、预测性维护或自动化。这些应用场景会在多个节点和工作流程中生成海量数据。能够以更快的速度处理这些数据,几乎没有延迟,从而提升可见性和主动性。

利用边缘AI硬件创建统一处理网络

一个雄心勃勃的中国项目旨在通过轨道人工智能星座突破现有航空航天嵌入式系统的极限,该星座可实现分布式处理、情境驱动计算和边缘赋能自主控制。该项目的12颗卫星均具备人工智能、星载计算能力和先进的通信能力。

该项目的负责人表示,这代表着全球在技术面上转向在靠近生成点的地方处理内容,而不是将其传输到遥远的数据中心。这一方案增强了网络安全,对于处理海量信息的太空任务来说非常理想。这些卫星的专用计算硬件每秒可处理高达744万亿次运算,其综合能力相当于在同一时间段内进行5千万亿次计算。

这些首批组件为最终包含多达2,800颗卫星的分布式网络奠定了基础。据估计,该网络的最大处理能力可达每秒1,000千万亿次运算,超越全球最强大的系统。该星座的人工智能模型拥有80亿个参数,为密集型应用提供了边缘计算的适用性。这些规格使这些卫星能够满足类似于广泛使用的大型语言模型的空间应用场景。

速度是这些卫星作为统一处理网络运行的另一个显著优势。该装置采用激光通信技术,数据传输速度高达每秒100千兆比特,达到与最先进的地面光纤网络相当的速度。

该项目还可以凸显更具可持续性的人工智能嵌入式系统方案。当前科技繁荣时期,资源消耗大是人们常说的弊端,因为技术进步需要耗费大量电力和水资源的数据中心。然而,边缘计算减少了对这些设施的依赖,因为数据处理发生在更靠近数据收集点的地方。

利用人工智能改进太空导航

边缘计算平台提供商与开发人工智能空间导航系统的公司之间的合作将促进一项关键测试。

这家科技公司开发了一款人工智能应用程序,用于处理火箭机载传感器数据并将信息发回地球。用户可以实时接收有关高度、导航和其他细节的信息。其解决方案还可以执行在轨机动并根据需要部署额外的有效载荷,从而能够适应不断变化的需求。

公司负责人表示,边缘计算将克服从航天器向地面站下行数据传输的挑战。由于这项技术进步实现了机载处理,它支持实时决策和自主应用,包括视觉导航和异常检测。这些功能可以在控制成本的同时提高任务成功率。

用户还可以动态切换AI应用程序。这种灵活性将带来激动人心的未来,届时多种先进算法将助力太空探索。

边缘人工智能将继续成为商业和实验室应用的核心力量,影响航空航天业。即使是早期的探索,也能进一步推动相关工作,确保行业始终紧跟新兴需求。

-

AI

+关注

关注

88文章

35758浏览量

282465 -

航空航天

+关注

关注

1文章

430浏览量

25236 -

边缘计算

+关注

关注

22文章

3369浏览量

51219

原文标题:科技博闻|点击解锁航空制造逆袭秘籍——边缘AI实力有多强?

文章出处:【微信号:欧时电子RS,微信公众号:欧时RS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

发布评论请先 登录

2025开放原子校源行走进南京航空航天大学

虹科白皮书 | 航空航天与国防革新:TSN和RTOS融合技术

泰克MDO3034示波器在航空航天信号测量中的应用

普源示波器航空航天信号测试

虹科问答 | 航空航天通信难题多,虹科TSN方案如何破局?

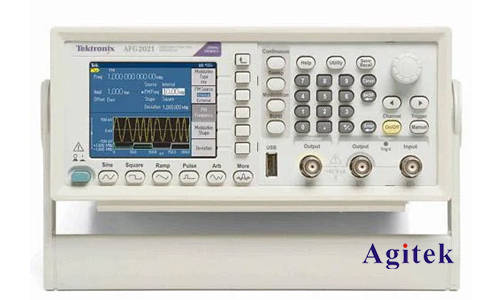

泰克信号发生器在航空航天测试中的关键作用

2024第15届中国珠海航展视角:PLM系统在航空航天行业的解决方案

亿纬锂能通过AS9100D航空航天体系认证

格瑞普电池诚邀您共同参与2024年土耳其国际防务与航空航天展览会

光学变焦机芯:航空航天领域的“千里眼”

边缘人工智能在航空航天行业的应用

边缘人工智能在航空航天行业的应用

评论