前言

在电子设备中,有一种失效现象常被称为“慢性病”——电化学迁移(ECM)。它悄无声息地腐蚀电路,最终导致短路、漏电甚至器件烧毁。尤其在高温高湿环境下可能导致电路短路失效。本文将深入解析ECM的机制,并对比其与导电性阳极丝(CAF)的异同。

一、什么是电化学迁移(ECM)?

电化学迁移的本质是在电场作用下,金属离子(如铜、银、锡、铝等)从阳极向阴极迁移,并在阴极还原沉积,形成树枝状导电通道的过程。具体过程可分为三步:

1.金属电解:阳极金属在潮湿环境中被电解为离子(如Ag?)。

2.离子迁移:电场驱动金属离子穿过绝缘介质向阴极移动。

3.枝晶生长:离子在阴极还原为金属单质,逐渐堆积成树枝状导电通路。

图1 电化学迁移示意图

这种现象常见于高温高湿及带电场的可靠性测试或终端客户的使用过程中,如高加速应力测试(BHAST)及H3TRB等可靠性测试,尤其在BGA、CSP等精密封装器件中,因锡球间距微小,ECM更易引发短路。

二、发生环境的三大条件

容易产成ECM的条件:

1.湿度:相对湿度>80%,形成吸附水膜;高湿度促进电解液形成,加速离子迁移。

2.电压差:导体间存在直流偏压(如电路板相邻焊点有电压差);电压差越大,电场驱动力越强。

3.离子污染:残留助焊剂、灰尘或污染物提供电解液环境,增加导电性。

三、失效分析方法、案例

电化学迁移通常呈现的典型的形貌有:枝晶状(图2 (c))、苔藓状(图3)。现象严重的可以通过X-RAY、开封等手法检测到,但是大多数情况ECM的物理现象是比较轻微的,这种情况就需要结合热点定位(图4)、切片、SEM等手法来挖掘现象(图5)。

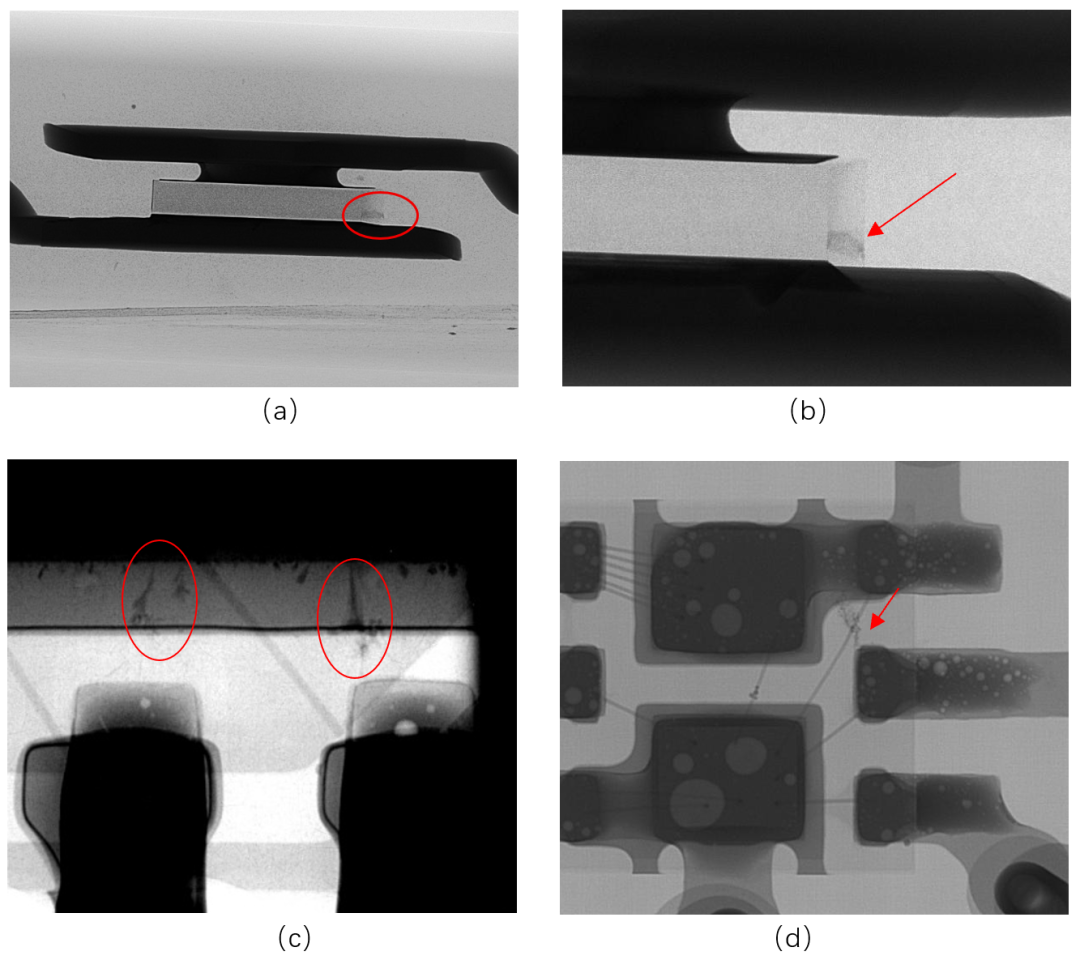

X-Ray检测到的ECM现象:

a)x-ray观察到的封装内die侧壁的ECM形貌

b)a)的放大形貌

c)引脚与基板间的ECM形貌

d)引脚之间的ECM形貌

图2

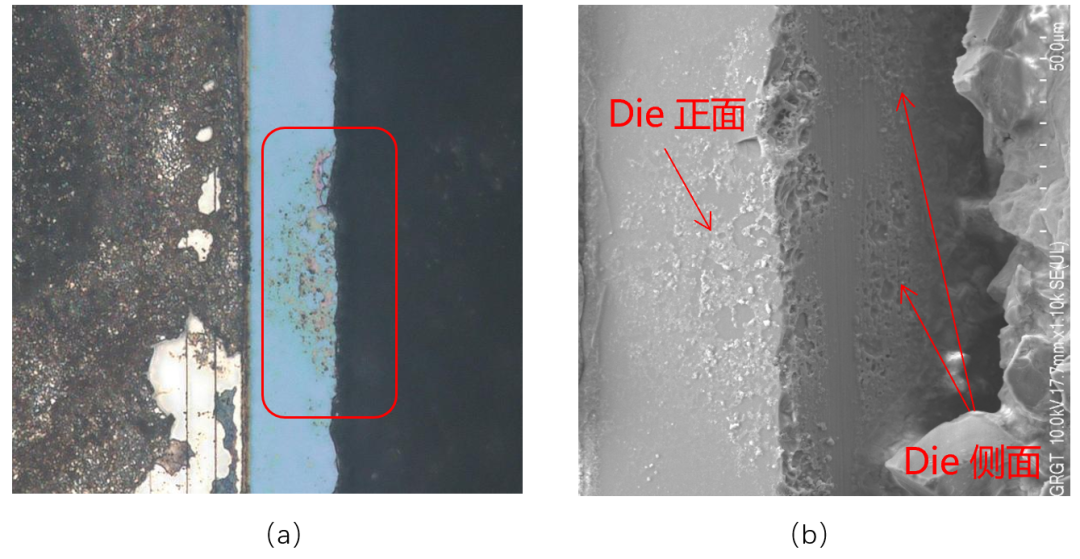

开封后在晶圆表面及侧壁使用OM/SEM观察到的ECM现象:

a)开封后光学显微镜观察形貌图

b)SEM观察形貌图

图3

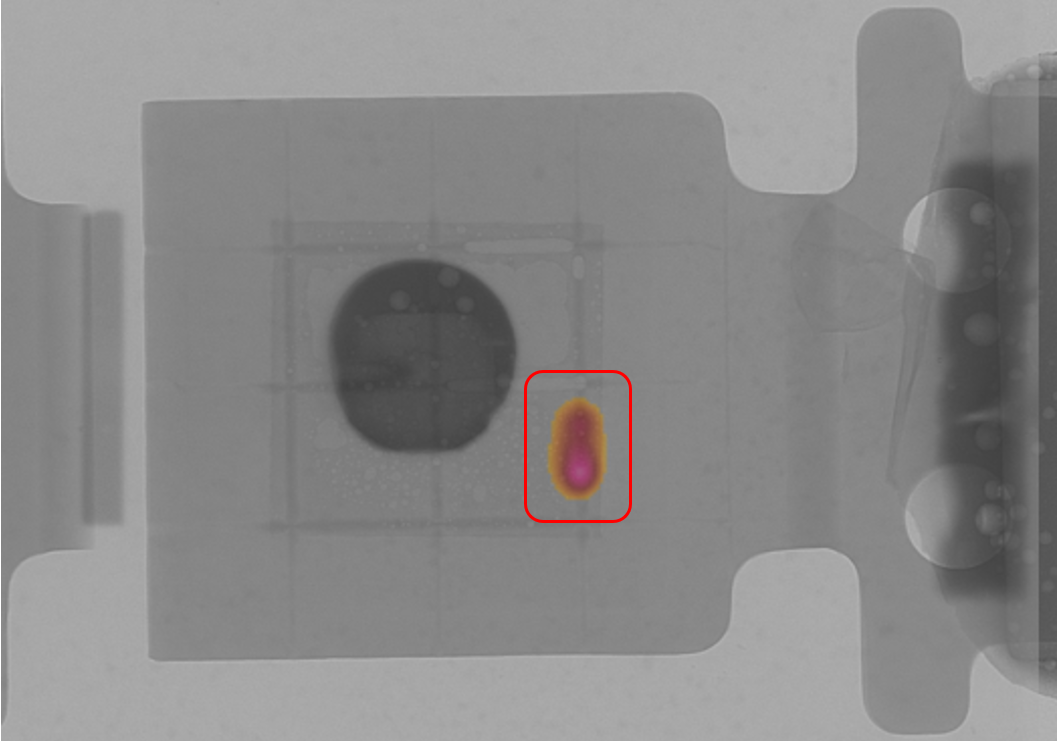

由于ECM导致的漏电路径非常不稳定,通常伴随环温度等环境变化(如解焊、开封等动作)导致漏电消失的情况,因此分析时需要注意样品的保护,通常采用Lock in thermal设备进行热点定位(图4)及切片的手法进行异常现象分析(图5)。

Lock in thermal探测到ECM引发的二极管侧壁漏电现象:

图4 Lock in thermal热点成像

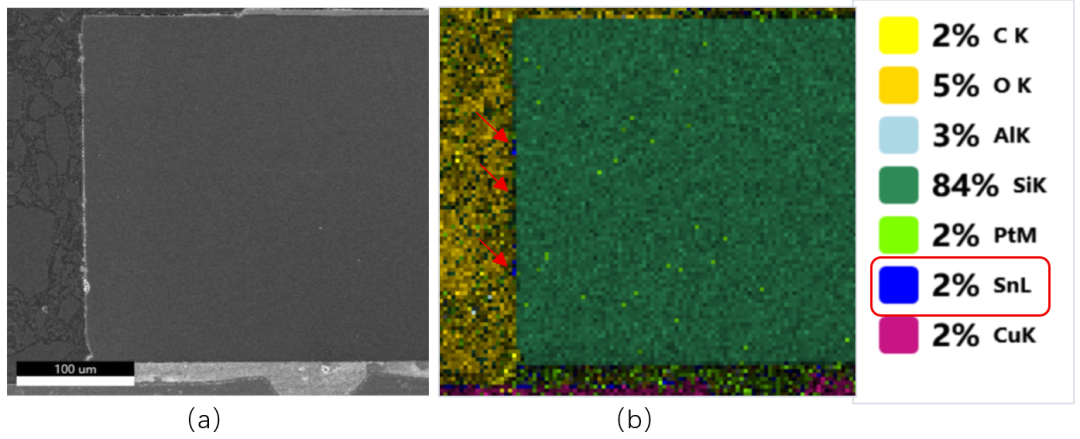

漏电二极管定点切片后,在截面观察到的Sn的电化学迁移现象:

a)晶圆侧壁截面SEM形貌图

b)EDX元素分布图

图5

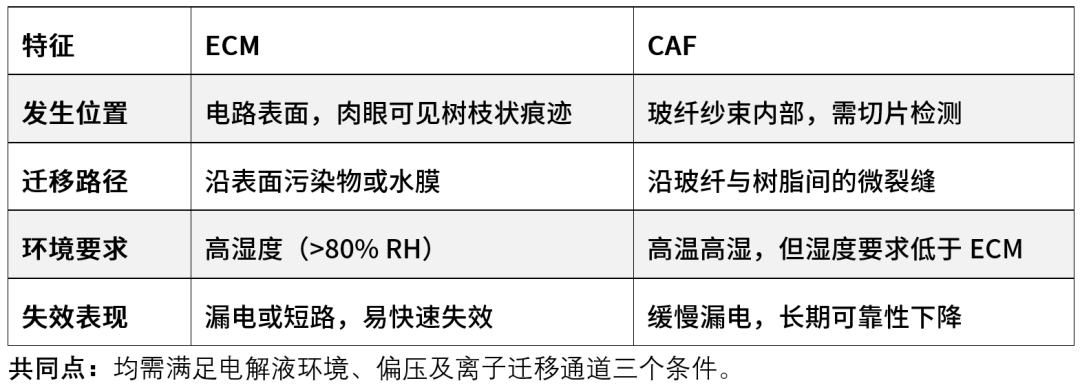

四、ECM与CAF的对比

虽然ECM与CAF均属于电子迁移,但两者在发生位置、机制及检测方式上存在显著差异:

五、预防对策:切断电子迁移的“生存链”

1.环境控制:

降低湿度(如使用防潮涂层)、避免污染物残留;

使用防潮涂层或密封胶;

控制存储湿度(建议<60% RH)。

2.设计优化:

增加导体间距、减少玻纤微裂纹(针对CAF);

避免相邻导体高电压差设计;

选用抗CAF(导电阳极丝)板材。

3.工艺改进:

加强清洗流程,减少离子污染。

严格清洗电路板,减少离子残留;

改善焊接质量,避免微裂纹。

4.材料选择:

采用低吸湿性基材、抗迁移金属镀层。

结语

ECM和CAF是电子器件可靠性的“隐形杀手”,尤其在微型化趋势下更加剧了其风险性。通过分析其机理并采取针对性措施,可有效提升产品寿命。若需更详细测试标准或案例,可参考IPC-9201等行业规范。

-

电子元件

+关注

关注

94文章

1444浏览量

58229 -

失效

+关注

关注

0文章

35浏览量

10739 -

ECM

+关注

关注

3文章

60浏览量

28428

发布评论请先 登录

电容器的常见失效模式和失效机理【上】

电容的失效模式和失效机理

应用电化学传感器的设计

基于电化学传感器的Arduino兼容电化学气体检测电路CN0357

电化学传感器的发展怎么样?

电化学阻抗谱的设计基础

电化学测试方法详解

电化学迁移(ECM):电子元件的“隐形杀手” ——失效机理、环境诱因与典型案例解析

电化学迁移(ECM):电子元件的“隐形杀手” ——失效机理、环境诱因与典型案例解析

评论