近年来,随着极端天气事件频发,电力系统对气象监测的需求日益凸显。在2025年4月这个春夏交替的季节,全国多地电网企业正加速推进一项创新举措——在高压电塔上安装微型气象站,这项融合了电力工程与气象科学的跨界技术,正在重塑我国电网防灾减灾的格局。

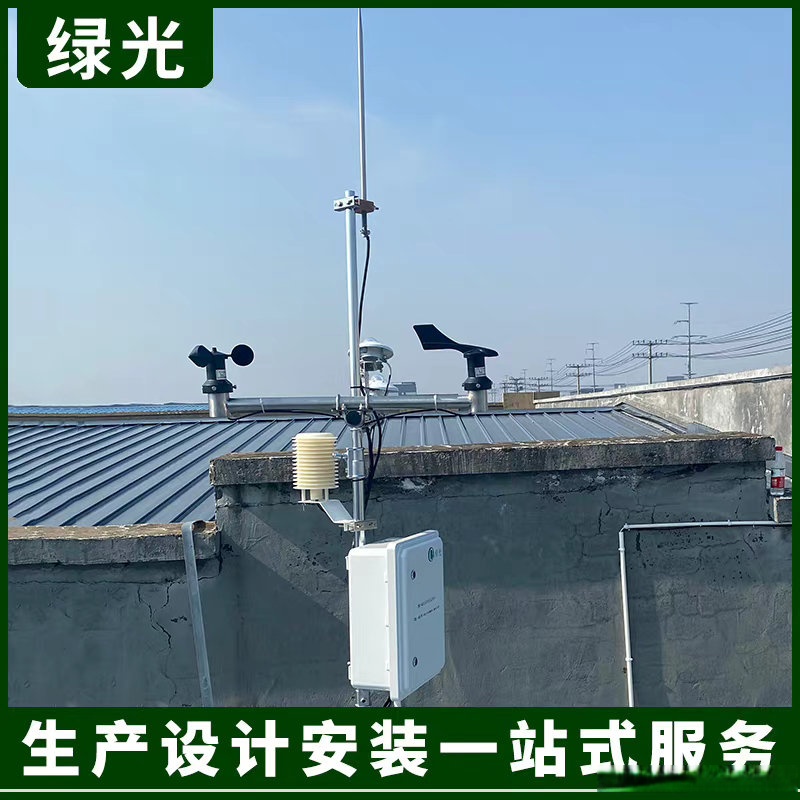

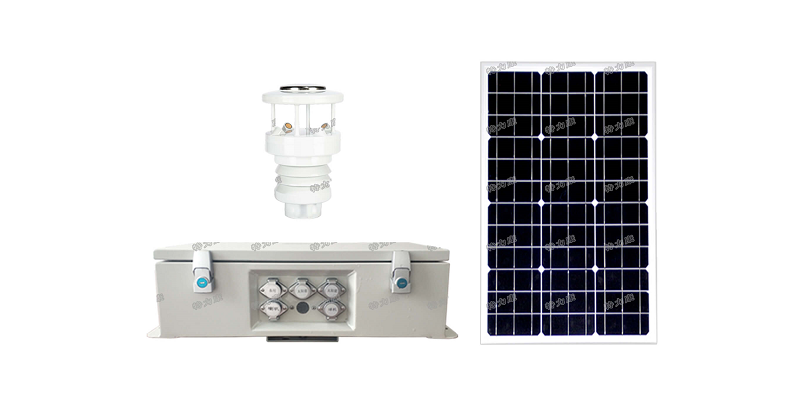

东莞绿光【QJ13型号】微气象在线监测装置是一种物联网一体化的高智能设备,由东莞绿光新能源科技有限公司研发,具备行业中高端的技术水平。

产品特点?

高精度与高可靠性?:传感器实现高精度测量,可靠性强,达到国际技术水平,填补国内空白。

物联网一体化智能设计?:集成物联网模块,支持远程数据通信和实时监测,便于智能化管理。

小型化与高集成度?:体积小巧,安装简便,可灵活部署于各种设施,无需复杂操作。

免维护与抗干扰能力强?:采用无移动部件设计(如超声波技术),避免磨损,适应雨雪、强风等恶劣环境,无需现场校准。

低功耗与稳定运行?:功耗低,支持太阳能供电或市电,确保7×24小时连续工作,防护等级高(如IP67),抗腐蚀材料延长使用寿命。

应用领域?

气象监测与预报?:为气象站提供精准数据,支持天气预报和气候研究。

智慧环保与城市管理?:监测城市空气质量、微气候变化,辅助污染治理和城市规划。

农业优化?:实时监测农田温湿度、光照等参数,优化灌溉和种植策略,提升作物产量。

智慧电网与新能源?:应用于电力行业,支持电网调度和新能源发电的气象数据需求。

水利与灾害预警?:集成于水文监测系统,提供数据支持洪涝、台风等灾害的早期预警。

一、技术突破:电塔变身"气象哨兵"的创新实践

传统气象监测站点往往受限于选址和供电问题,而高压电塔得天独厚的高度优势(普遍50-300米)恰好填补了大气边界层观测的空白区域。中国气象局2024年专项报告显示,目前已在23个省份试点安装的"电塔气象站",能够实时采集风速、风向、温度、湿度、气压等10项关键参数,数据采样频率达到每秒1次,较常规气象站提升20倍。这种分布式监测网络,使得电网走廊的微气象环境首次实现"厘米级"精准画像。

技术团队攻克了三大核心难题:电磁屏蔽技术确保设备在50万伏强电场下稳定运行;自供能系统利用电塔感应电流实现零功耗运行;边缘计算模块可在本地完成数据清洗。江苏某特高压线路的实测表明,安装于380米高塔的监测设备,在12级大风中仍能保持毫米级位移监测精度,为杆塔力学分析提供了革命性数据支撑。

二、防灾应用:从被动抢险到智能预判的范式转变

2024年南方冰灾期间,湖南电网依托200座改造电塔的实时数据,提前72小时预测到导线覆冰增长趋势,通过精准融冰避免了传统"盲调"造成的能源浪费。数据显示,这套系统使冰雪灾害处置效率提升60%,直接减少经济损失超3亿元。更值得关注的是,在雷暴高发区,新型气象站配备的大气电场仪可提前40分钟捕捉雷云形成特征,2024年广东电网因此成功规避了17次重大雷击事故。

国家气候中心专家指出,电塔气象数据正在改变电力气象预警模式。过去依赖3小时更新的区域预报,现在可获取分钟级的线路微气候数据,使"灾害预测"升级为"杆塔预警"。云南某线路安装监测系统后,山火预警准确率从63%跃升至92%,创造了利用湿度突变信号提前6小时预判火险的典型案例。

三、数据融合:构建数字电网的神经末梢

这些安装在电力动脉上的传感器,正在形成全球最大的专业气象观测网络。截至2025年初,国家电网已建成超过1.2万个监测点,每天产生20TB的异构数据。通过北斗短报文与5G混合传输,这些数据在数字孪生平台上重构出四维天气场,某换流站据此优化了散热系统运行策略,年节电达80万千瓦时。

气象数据的深度应用更体现在电网规划领域。浙江电网通过分析3年积累的线路风压数据,重新修订了沿海地区杆塔抗风标准,将设计风速值从35米/秒调整至42米/秒。这种基于实测数据的标准迭代,标志着我国电力工程开始从"经验设计"转向"数据驱动"。

四、未来展望:空天地一体化监测网络的雏形

随着量子传感技术的突破,下一代电塔气象站将实现大气成分监测功能,可检测SF6泄漏等安全隐患。中国电力科学研究院的"灵眸计划"显示,2026年前将建成覆盖重要输电通道的智能感知网络,结合无人机巡检与卫星遥感,最终形成垂直分辨率达10米的立体监测体系。

这项创新也面临挑战:如何平衡数据开放与电网安全?怎样统一不同厂商的设备标准?但毋庸置疑的是,当巍峨的铁塔被赋予气象感知的"智慧",我国电力基础设施正完成从钢铁巨人到智能体的华丽蜕变,为全球能源安全提供了气象赋能的"中国方案"。在气候变化加剧的今天,这种"电力+气象"的跨界融合,或许将成为新型电力系统建设中最具前瞻性的战略布局。

-

气象监测

+关注

关注

0文章

127浏览量

9356 -

气象站

+关注

关注

1文章

789浏览量

16330

发布评论请先 登录

东莞绿光FSP系列太阳总辐射传感器光伏应用知识科普

模拟导线覆冰在线监测装置的工作原理及优势

东莞绿光QJ13系列微气象在线监测装置品牌技术优势

东莞绿光QJ13系列微气象在线监测装置品牌技术优势

评论