暑期倒计时之际,不妨走进北京海淀知春路63号——一座承载着共和国科技记忆的厂房内,去感受 “两弹一星” 精神的伟大力量,收获一段意义深远的旅程。

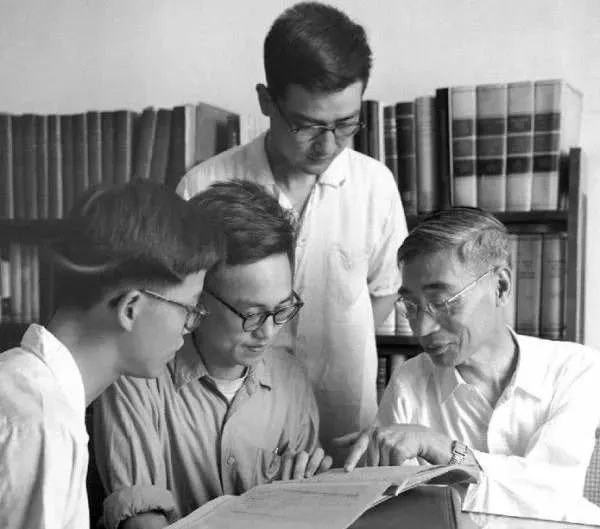

上世纪中叶,一批中国科学家踏上“东学西渐”之路。钱学森在美钻研航空航天,钱三强在法国深耕核物理,与何泽慧共探原子奥秘。他们却始终心系故土。当祖国召唤,钱学森冲破重重阻挠,带回 “火箭技术” 火种;钱三强携核研究成果归来,搭建中国原子能研究框架。

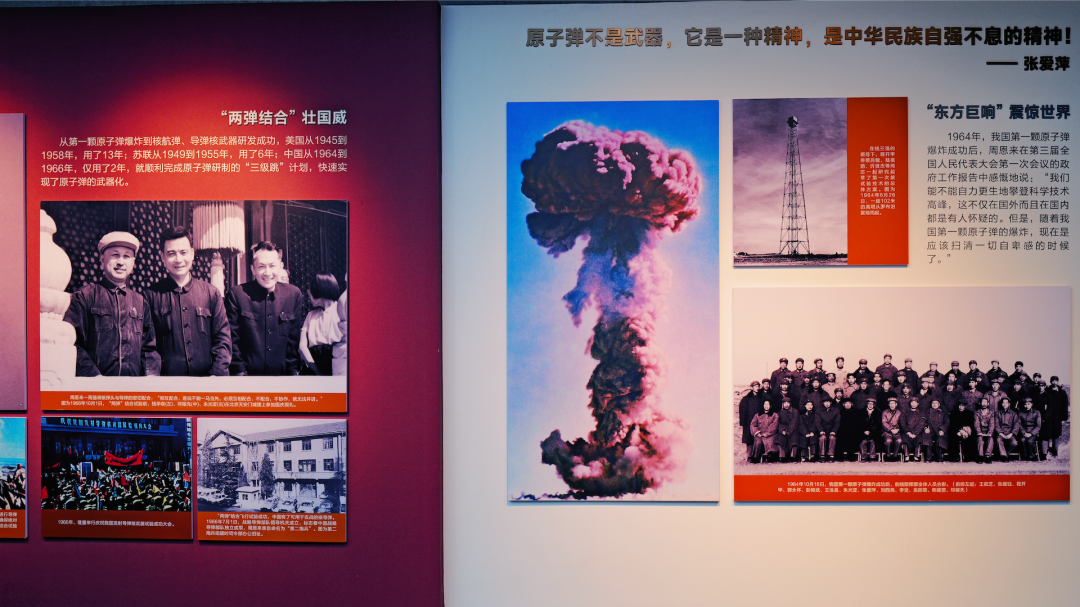

他们将西方科学方法与中国实际结合,在荒漠的帐篷里,煤油灯昏黄的光晕下,他们用算盘算出导弹轨迹,用手稿记录核反应公式,把西方科学养分与中国大地的实际深深融合。正是这场跨越山海的知识迁徙,让 “两弹一星” 从梦想照进现实。

02

祖国的需要重过生命

在 “两弹一星” 的群英谱中,郭永怀的名字带着血色荣光。这位被誉为 “中国核弹先驱” 的科学家,用一生诠释了 “热爱祖国” 四个字的千钧重量。

1956 年,已是美国康奈尔大学终身教授的郭永怀,毅然放弃优渥的科研条件,带着妻子李佩和女儿郭芹辗转回国。登船前,他将多年积累的研究手稿付之一炬 —— 不是舍弃心血,而是不愿让任何可能涉及国家机密的信息落入他人之手。

归国后,他一头扎进青海 221 基地的荒漠,在零下三十度的帐篷里绘制核装置蓝图,与邓稼先等科学家并肩攻克原子弹爆轰物理难题。

1968 年 12 月 5 日,郭永怀在完成核试验数据整理后,乘飞机赶回北京汇报。当飞机在凌晨失事时,人们在残骸中发现了震撼人心的一幕:他与警卫员牟方东紧紧相拥,两具烧焦的躯体之间,那份关乎氢弹研制的绝密文件完好无损。

这份被鲜血与高温浸染的资料,后来成为中国第一颗氢弹试验成功的关键依据。“两弹一星” 的群英谱中,郭永怀的名字带着血色荣光。这位被誉为 “中国核弹先驱” 的科学家,用一生诠释了 “热爱祖国” 四个字的千钧重量。

03

这是一次精神的洗礼

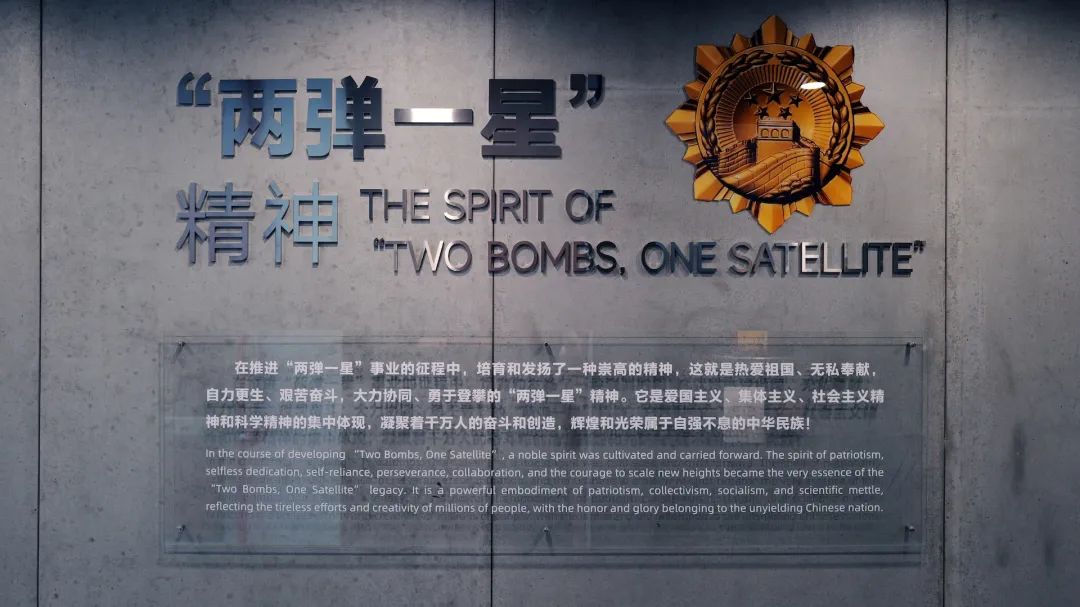

“两弹一星” 精神从不是抽象的口号,而是由无数个 “隐姓埋名三十年” 的奉献、“死磕到底不认输” 的坚韧、“万人一心拧成绳” 的协作编织而成。如今我们谈论星辰大海,不该忘记是他们在最贫瘠的年代,为中国航天铺就了第一块基石,感叹科技自立自强时,更要记得这份精神里藏着突破封锁的密码。

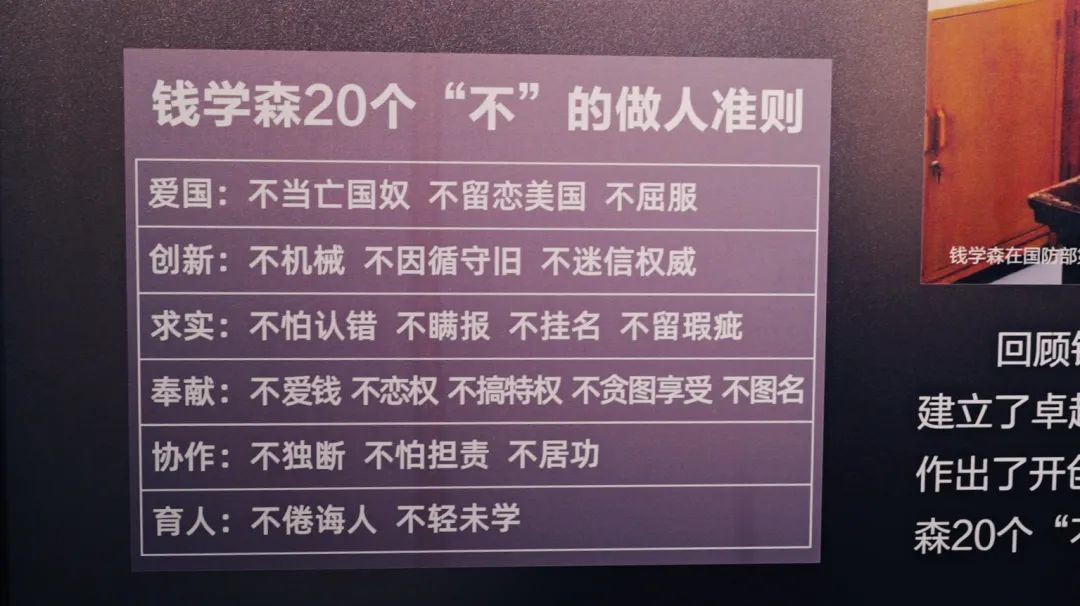

郭永怀的事迹更是让人动容。这种为了国家利益不惜牺牲生命的壮举,是 “两弹一星” 精神中 “无私奉献” 最震撼的诠释。还有朱光亚等众多功勋科学家,他们隐姓埋名,在艰苦的环境中自力更生、艰苦奋斗!他们不是不恋安稳,只是祖国的需要重过生命;不是不惧艰难,只是民族的尊严高于一切。

展览陈列中那些简陋的科研设备、补丁摞补丁的衣物,都在诉说着他们当年的不易。他们没有先进的技术支持,就靠自己一点点摸索;没有充足的物资保障,就用顽强的意志克服。正是这种精神,让中国在短时间内实现了 “两弹一星” 的突破,打破了超级大国的核垄断和核讹诈。

每一个故事都是一次精神的洗礼,每一件展品都承载着厚重的历史记忆。它让 “两弹一星” 精神不再是抽象的口号,而是变得可感可知,激励着我们在新时代也能传承这份精神,为国家的发展贡献自己的力量。

这种精神,是照亮每个普通人前行的火炬 —— 在各自的岗位上,把 “热爱祖国” 化为脚踏实地的担当,将 “勇于登攀” 融进攻坚克难的执着,便是对先辈最好的告慰。

那一代前辈们用热血与智慧铸就的精神丰碑,穿越半个多世纪的风沙,依然闪耀着震撼人心的光芒!

-

连接器

+关注

关注

99文章

15518浏览量

141492 -

导弹

+关注

关注

2文章

76浏览量

20758

发布评论请先 登录

1200公里“绿色长城”!启源芯动力建成全国最长重卡充换电干线守护西北生态

西井科技亮相2025欧洲集装箱供应链展览会

广汽集团亮相2025重庆国际车展

全球首款商用FPGA XC2064诞生40周年

陕汽亮相2025郑州国际新能源商用车推广应用展览会

纳雷科技亮相2025长沙国际工程机械展览会

高华科技亮相2025德国纽伦堡传感器及测试测量展览会

汇川技术三大国际展会圆满收官

INATRONICS 2025 第14届印度尼西亚国际电子元器件、设备及技术展览会

七腾机器人携安全巡检解决方案亮相易派客工业品展览会

展览推荐|大国重器的诞生之路

展览推荐|大国重器的诞生之路

评论