1.睡眠障碍的类型与表征

睡眠障碍其类型超80种,其中最常见的三种类型及其表征如下:

类型 | 核心表征 | 具体描述 |

慢性失眠症 | 长期入睡困难或睡眠维持障碍 | 持续≥3个月,夜间反复清醒,睡眠质量差(如“夜间派对破坏者”)。 |

阻塞性睡眠呼吸暂停 | 睡眠中呼吸反复暂停 | 气道阻塞导致呼吸中断(如“呼吸玩捉迷藏”),伴随打鼾、日间嗜睡。 |

不宁腿综合征 | 腿部无法控制的移动冲动 | 静息时腿部不适(如“双腿渴望午夜漫步”),活动后缓解,干扰入睡。 |

HUIYING

睡眠障碍的机理与成因

睡眠障碍其是多因素共同作用的结果,具体机理与成因分类如下:

类别 | 具体因素 | 作用机理 |

基础疾病 | 心脏病、哮喘、慢性疼痛等 | 身体不适直接干扰睡眠生理节律(如心衰导致夜间呼吸困难)。 |

心理健康问题 | 抑郁、焦虑、创伤后应激障碍 | 神经递质失衡(如血清素异常)影响睡眠-觉醒周期。 |

遗传因素 | 家族性睡眠障碍史(如失眠、不宁腿综合征) | 基因变异影响神经调控(如多巴胺通路异常导致不宁腿)。 |

药物/物质使用 | 药物副作用(如β受体阻滞剂)、咖啡因、酒精 | 化学物质干扰睡眠中枢(咖啡因阻断腺苷受体,酒精片段化睡眠)。 |

生活方式与环境 | 夜班工作、屏幕蓝光暴露、压力、睡眠环境不适 | 扰乱褪黑素分泌,破坏昼夜节律(如夜班导致生物钟失调)。 |

关键机理说明:

生理层面:呼吸暂停因上气道肌肉松弛塌陷(阻塞性),或脑干呼吸信号异常(中枢性)。

神经层面:不宁腿综合征与基底节多巴胺功能障碍相关;失眠常伴过度觉醒状态(HPA轴亢进)。

昼夜节律:光照/作息紊乱导致视交叉上核(SCN)调控失常,影响褪黑素释放。

HUIYING

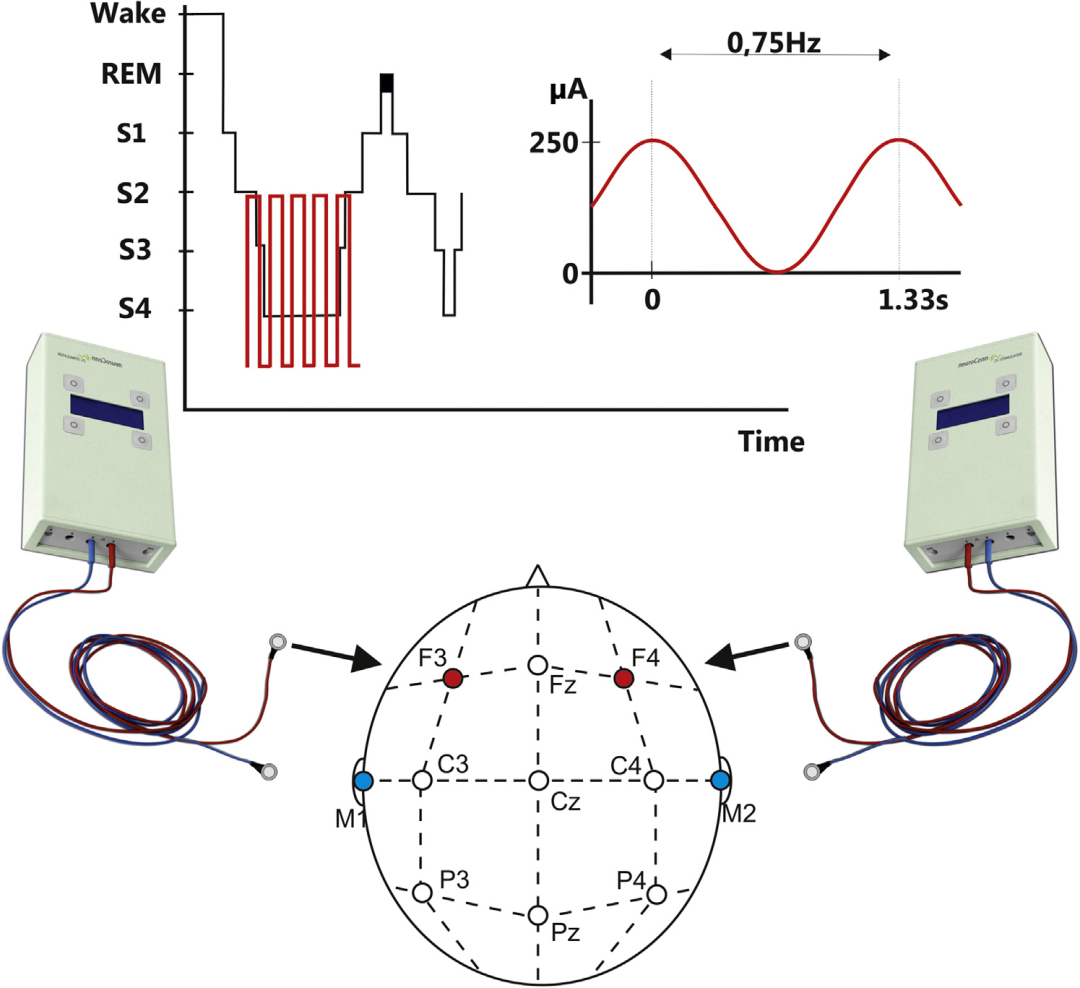

慢波0.75Hz toDCS 治疗失眠的机理

0.75Hz短时重复经颅电刺激(SDR-tES)通过双侧额叶电极施加振荡电流(150–500μA),增强额叶皮层慢波(0.5–4Hz)神经同步化。具体表现为左右额叶EEG信号在δ频段的相干性(MSC)显著提升,这种神经同步化可能促进睡眠启动所需的脑网络协调,从而缩短SOL。此外,疗效与基线SOL严重程度正相关,重度失眠者获益更大。

参数 | 定义 | 基线值 | 0.75Hz治疗值 | 25Hz治疗值 |

SOL | 熄灯后至首个连续10分钟睡眠的起始时间 | 74.2±33.2 min | 35.9±23.5 min | 52.3±44.7 min |

WASO | 入睡后夜间觉醒总时长 | 48.9±23.2 min | 49.0±19.3 min | 44.5±17.3 min |

TST | 总睡眠时间 | 378.9±58.2 min | 402.7±60.0 min | 380.3±57.4 min |

SE (%) | 睡眠效率(TST/卧床时间×100%) | 75.7±6.7% | 82.6±4.7% | 80.5±9.1% |

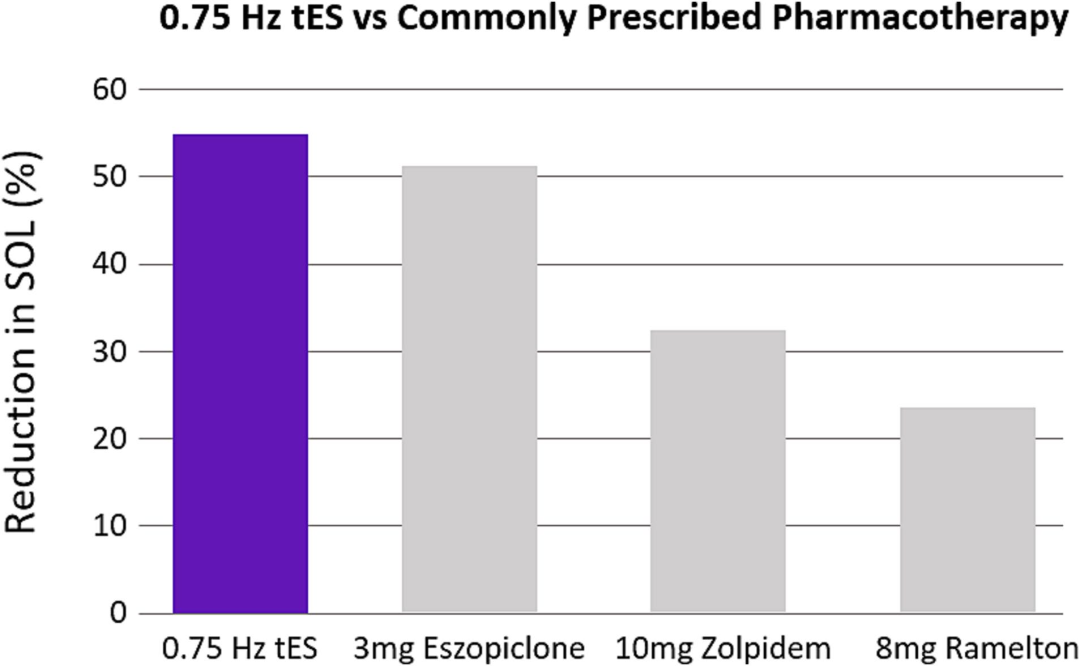

关键结论:0.75Hz显著缩短SOL(↓53%)、提升TST和SE;25Hz效果较弱(SOL↓30%),且存在顺序效应(可能含安慰剂效应)。

睡眠周期:分为入睡期(SOL)、非快速眼动睡眠(N1-N3)、快速眼动睡眠(REM)。失眠主要影响SOL阶段。

HUIYING

临床研究设计与结果

1.研究方法

设计:随机双盲交叉试验(N=24),比较0.75Hz vs 25Hz(主动对照)刺激。(图3)

干预:睡前30分钟佩戴头戴设备,施加短时重复经颅电刺激(SDR-tES),电流150–500μA(自适应阻抗)。

对照:25Hz刺激(100μA固定电流)作为主动对照。

图3 临床测试配置

图3 临床测试配置

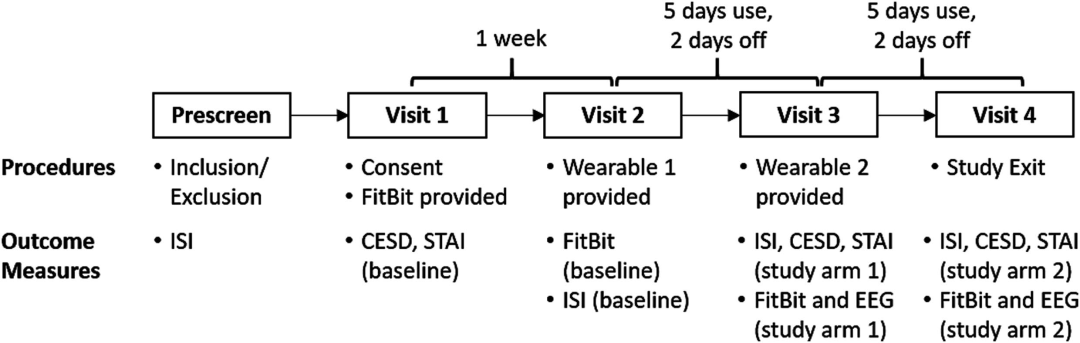

流程(图4):

基线监测(1周)→ 干预(2周,分两组交叉)→ 洗脱期(2天)。

主要终点:SOL;次要终点:TST、SE、ISI、STAI。

图4 临床测试流程示意图

2.关键结果

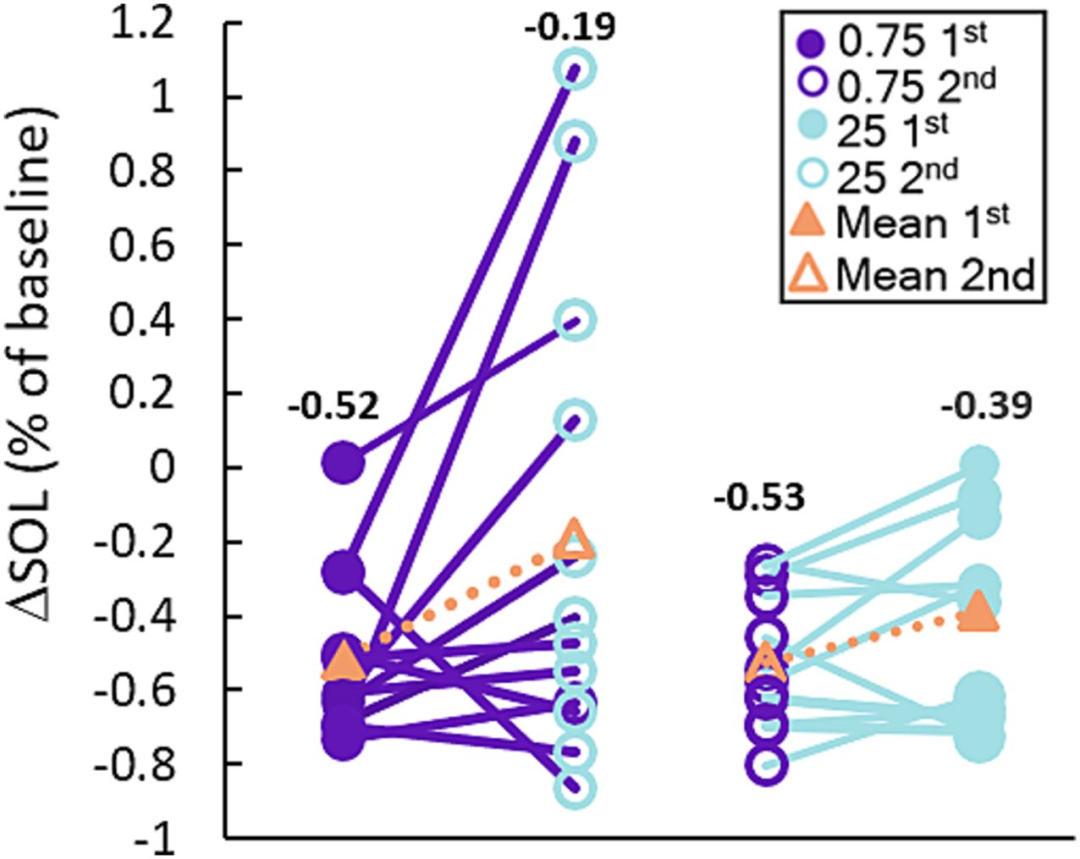

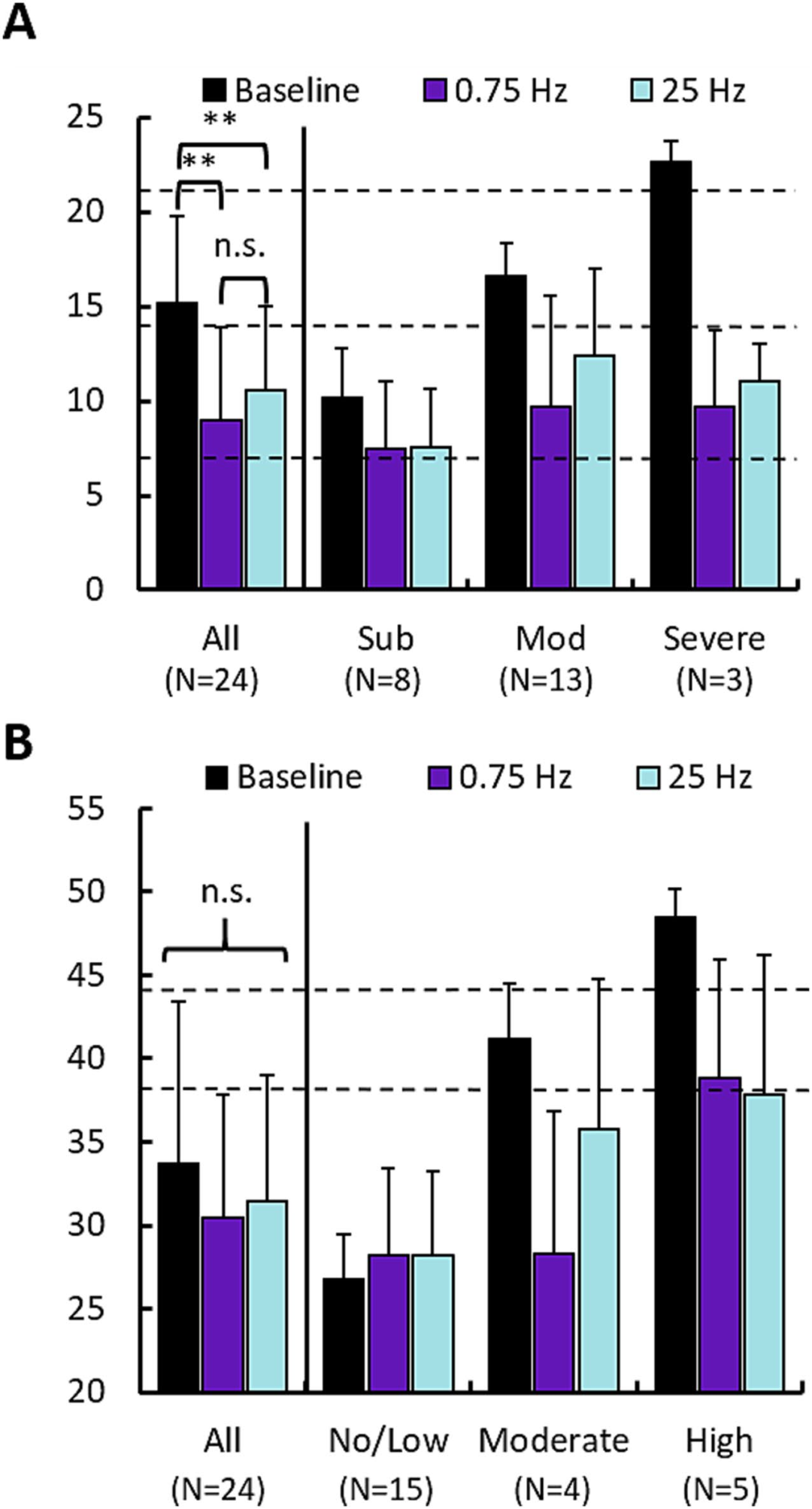

SOL 显著改善(图5):

0.75Hz组:SOL 缩短 53%(74.2±33.2 min → 35.9±23.5 min, p=1.5E-7)。

25Hz组:SOL 缩短 30%(52.3±44.7 min, p=0.011),但存在顺序效应(首次干预效果更强,图5),提示安慰剂效应。

图5 不同刺激顺序下的SOL改善对比

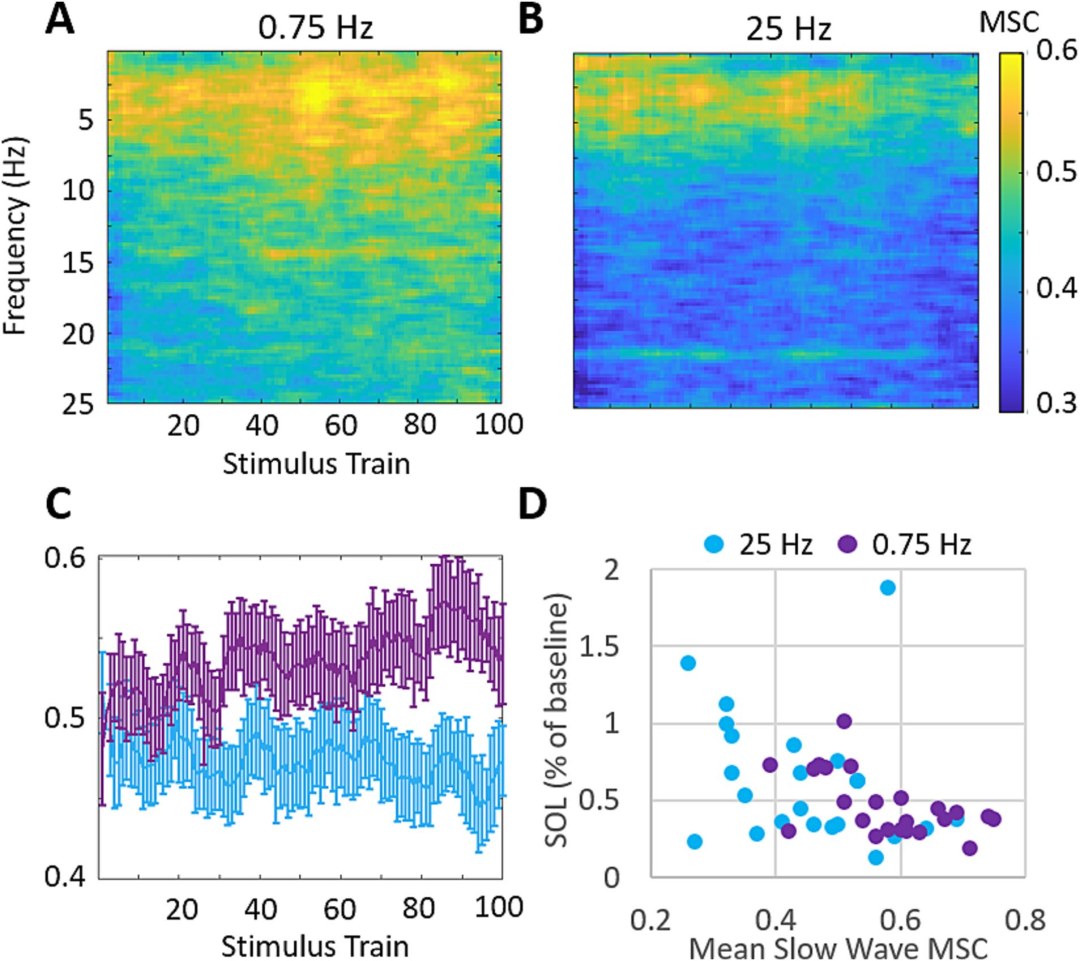

EEG机制验证:

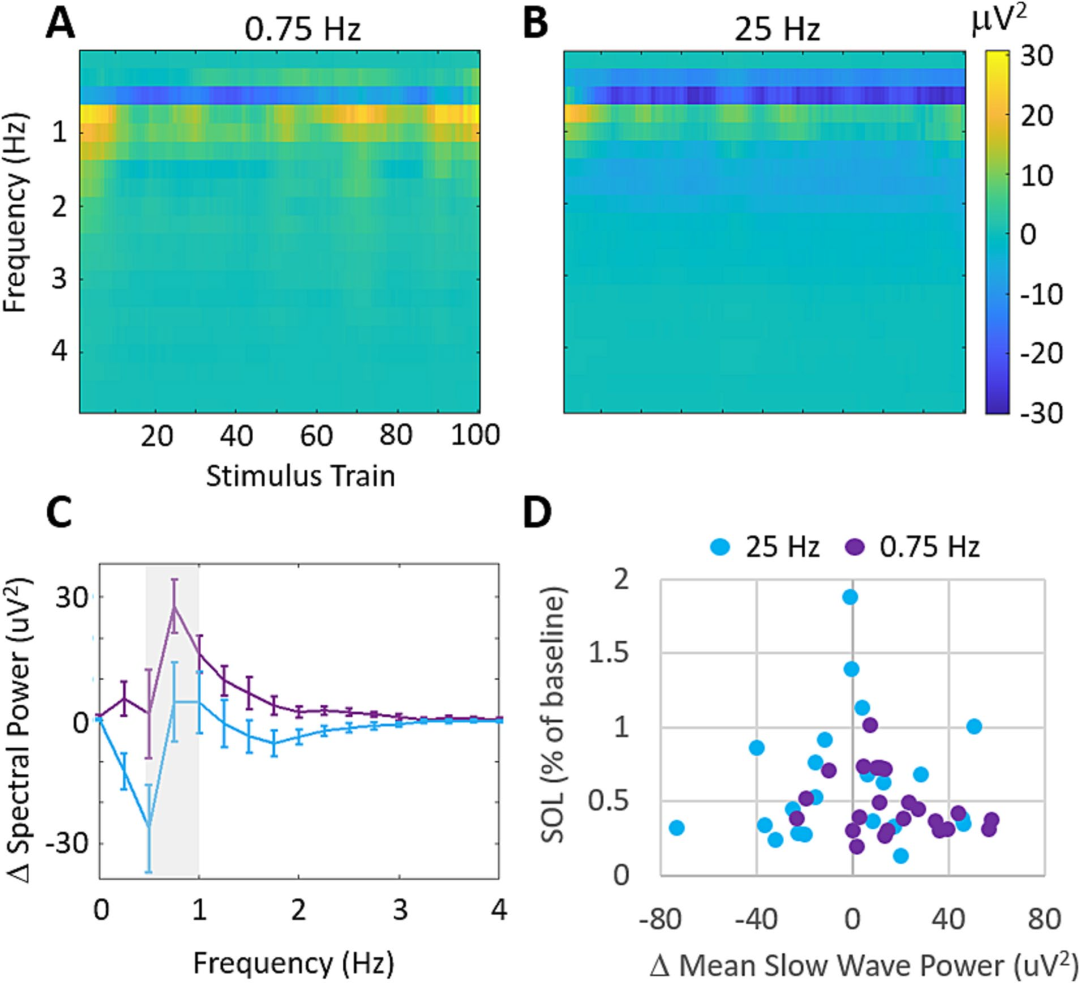

仅0.75Hz显著提升δ频段左右脑相干性(MSC),且与SOL改善相关(图6D)。

图6 δ频段相干性增强预测SOL改善

慢波功率增加与SOL改善无关(图7D),突显神经同步性而非单纯功率增强的关键作用。

图7慢波功率变化与SOL无关

主观症状改善(图8):

ISI评分:两组均显著降低(0.75Hz: 15.2→9.0; 25Hz: 15.2→10.5),但组间无差异。

STAI评分:焦虑症状中度改善,无组间差异。

图8 主观失眠与焦虑评分改善

其他发现:

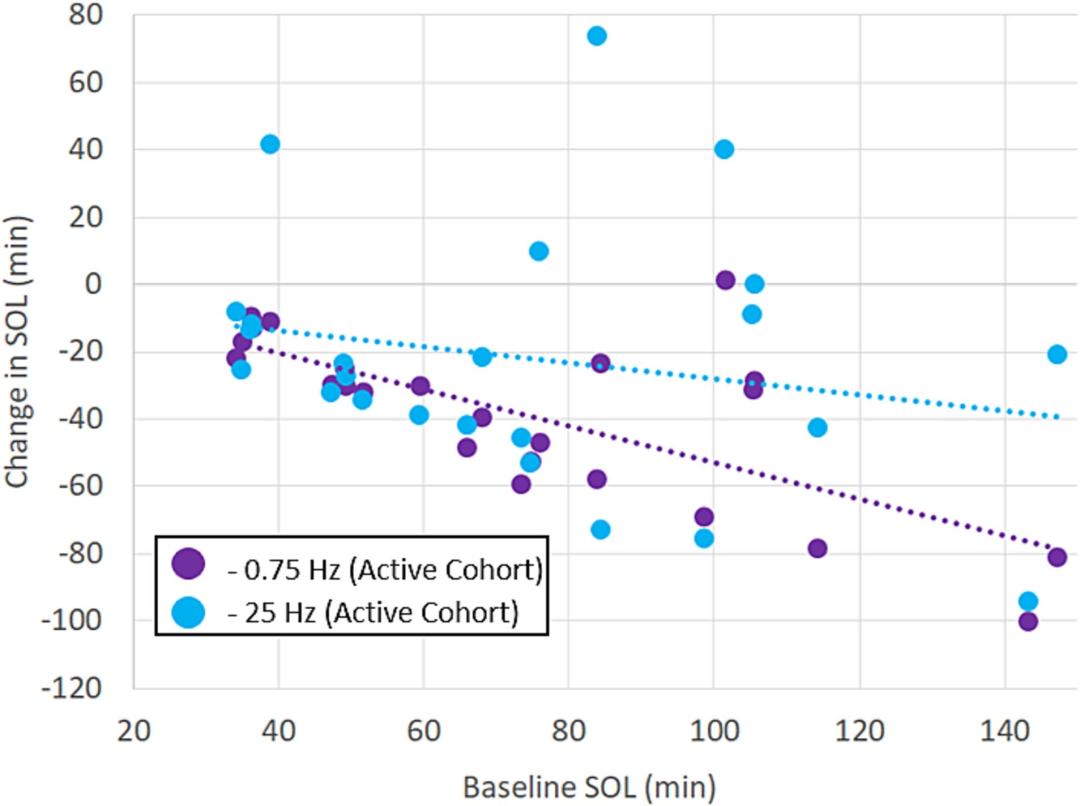

疗效与基线SOL正相关(r=-0.71, p=1.1E-4),即严重失眠者获益更大(图9)。

图9 基线SOL与疗效的相关性

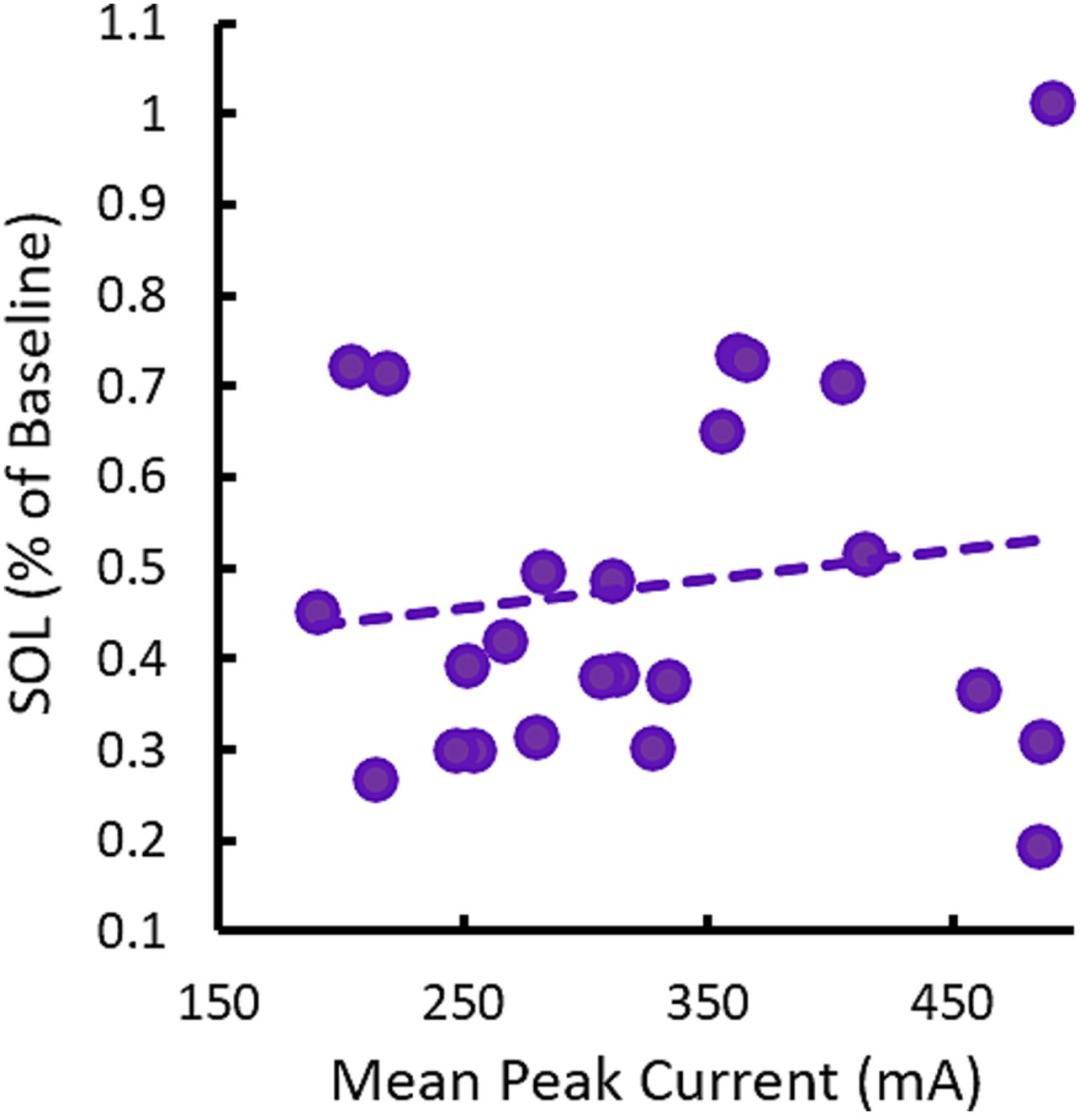

刺激剂量(150–500μA)与疗效无关(图10),支持频率特异性而非剂量依赖性。

图10 刺激剂量与SOL改善无相关性

总结

核心结论:0.75Hz tES可穿戴设备可安全家用,显著缩短SOL(效果优于常用药物如唑吡坦),机制为增强前额叶δ频段神经同步性(相干性)。

临床意义:

为失眠提供非药物替代方案,避免药物依赖风险。

疗效与CBT(认知行为疗法)相当,但更易普及(图11对比药效)。

图11 0.75Hz vs 常用药物的SOL改善率

HUIYING

回映产品

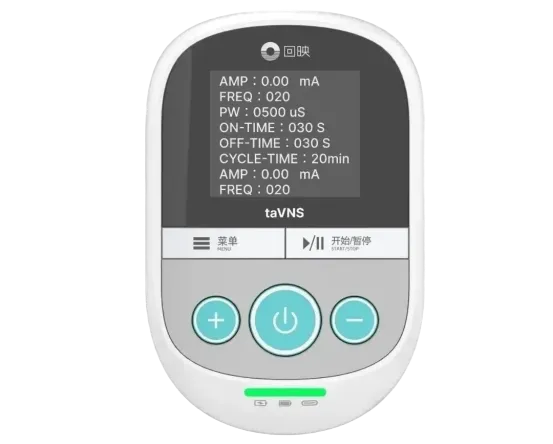

1.经耳迷走神经刺激(taVNS)本产品采用经耳迷走神经刺激(taVNS)技术,通过非侵入性电刺激耳甲腔及耳甲艇的迷走神经分支,精准调控耳部迷走神经分支(耳甲腔CO10、耳甲艇CO15等穴位);具有多种刺激模式、信号调节范围大,直接作用于神经生理机制,可适用于睡眠障碍、焦虑症状、认知障碍、乏力、食欲减退、偏头痛、以及癫痫等多种疾病的辅助治疗。

经耳迷走神经电刺激(taVNS)

回映自研经耳迷走神经电刺激耳甲电极

基本参数

刺激强度:0 - 30mA;

刺激频率:1 - 200Hz;

刺激脉宽:100 - 1000us;

刺激维持ON状态:1 - 500s;

刺激间歇OFF状态:1 - 500s;

淡入淡出时间:0 - 10s.

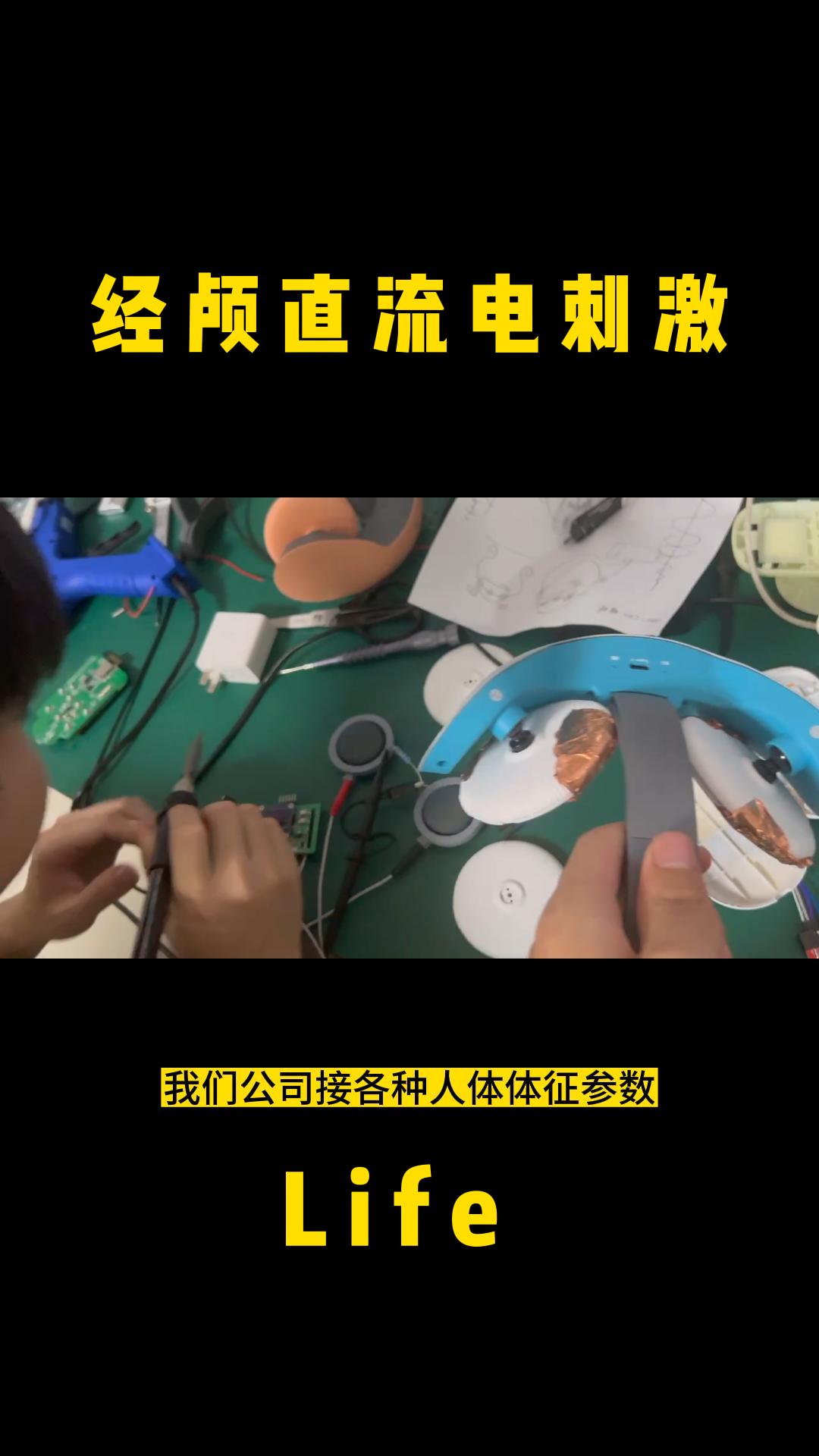

2.便携式经颅交流电刺激睡眠仪

便携式经颅交流电刺激睡眠仪交替输出两个特定频率(基于特定的脑电节律Theta波(48Hz)以及Alpha波(8-13Hz)确定)的tACS经颅交 流电刺激波形实行对睡眠障碍的干预治疗?

便携式经颅交流电刺激睡眠

基本参数

刺激模式:tDCS/tACS/tPCS/tRNS四种模式灵活 可调,tDCS经颅直流电刺激,tACS经颅交流电刺激, tPCS经颅脉冲电刺激,tRNS经颅白噪声电刺激;

刺激强度:-2mA~2mA连续可调,调节分辨率0.01mA,输出电流误差<=±10%;

刺激时间:0~60min可调;

刺激频率:针对于tPCS/tACS模式,1Hz ~99Hz范围内可调,频率步进为1Hz,输出频率误差<=±5%;

淡入淡出时间:0~120s可调,确保刺激的安全性;

脱落检测:通过实时阻抗检测分析电极脱落状态 确保刺激有效性?

3.可穿戴闭环睡眠设备

个性化可穿戴闭环睡眠设备首先对EEG脑电信号 进行实时采集,并对EEG进行PSD功率图谱转换获取到脑电节律Theta波(4-8Hz)以及Alpha波(8-13Hz)最高功率 所对 应的频率,然后基于此频率作为个性化tACS经颅交流电刺激 的刺激频率进行恒流源输出进而实现个性化闭环睡眠治疗?

基本参数

采集系统基础参数

采样率:最高16KHZ;

共模抑制比:≥100dB;

噪声:≤5uV;

输入阻抗:≥1000MΩ;

脑电EEG:单通道,2~100uV。

刺激系统基础参数

刺激模式:tDCS/tACS/tPCS/tRNS四种模式灵活可调,tDCS经颅直流电刺激,

tACS经颅交流电刺激,tPCS经颅脉冲电刺激,tRNS经颅白噪声电刺激;

刺激强度:-2mA~2mA连续可调,调节分辨率0.01mA,输出电流误差<=±10%;

刺激时间:0~60min可调;

刺激频率:针对于tPCS/tACS模式,1Hz~99Hz范围内可调,频率步进为1Hz,输出频率误差<=±5%;

淡入淡出时间:0~120s可调,确保刺激的安全性;

脱落检测:通过实时阻抗检测分析电极脱落状态确保刺激有效性

-

医疗电子

+关注

关注

30文章

1390浏览量

91409 -

电刺激装置

+关注

关注

0文章

27浏览量

5684 -

直流电

+关注

关注

2文章

442浏览量

22867

发布评论请先 登录

基于MSP430的无极性恒流电刺激器的设计

美国试验将“经颅直流电刺激”(TDCS)技术的用途从促进受伤士兵恢复

经颅直流电刺激对孤独症谱系障碍儿童脑电的研究

研发闭环经颅超声神经刺激——变形皮质粘附传感器

经颅电刺激系列之相移经颅交流电刺激Phase-shifted tACS

睡眠障碍调控系列之经颅振荡直流电刺激(toDCS)

睡眠障碍调控系列之经颅振荡直流电刺激(toDCS)

评论