2025 年已然过半,在这一新能源与高端制造深度融合的关键年份,磁性元件行业正历经深刻变革。站在年中的节点回顾与展望,磁性元件行业从“元件供应” 迈向 “系统赋能” 的转型浪潮愈发汹涌。

在近期举办的2025中国电子热点解决方案创新峰会上,《磁性元件与电源》记者现场对话磁性元件行业企业,从磁性元件行业企业丰富的技术实践与敏锐的市场洞察中,勾勒出磁性元件行业在技术迭代与市场变革中的共性路径。

本文将从产业变局、技术突破、场景分化三个维度解析磁性元件行业现状,探讨下半年磁性元件发展趋势及长期生态演化方向。

华南电子峰会展示区现场

产业变局:从磁性元件供应商到系统赋能的转型浪潮

谈及磁性元件的客户需求变化,尚新融大技术部经理韩伟表示:“当前客户对于磁性元件的性能需求,呈现两个极端趋势:一是磁性元件产品趋向小型化,二是追求极端大功率场景的应用。”

这种看似矛盾的市场信号,实则是磁性元件终端应用场景对 “体积” 与 “功率” 双重维度的极致追求。

磁性元件行业市场竞争格局呈现“量增价跌”的复杂态势。超越精密研发处长於汉斌透露,上半年磁性元件行业企业订单充足,业绩同比增长 5%-10%。但需要注意的是,尽管服务器、新能源汽车等高端市场保持订单增长,磁性元件产品单价却面临下行压力。

三相磁集成PFC电感 图源磁性元件行业企业超越精密

这种矛盾倒逼磁性元件行业企业加速转型,从传统“元件供应” 模式向 “场景解决方案” 模式迈进。正如韩伟所言:“这种需求裂变正在推动磁性元件行业从卖元件向卖场景解决方案跃迁。”价值链条从单一制造向“设计-工艺-系统”全链条延申。

技术突破:磁集成引领破解“体积-功率”悖论

2025上半年,磁集成技术持续快速发展。磁集成技术已成为磁性元件行业企业突破 "体积 - 功率" 矛盾的核心路径。

泰科斯德主任工程师朱彦博在电子峰会上详细介绍了磁集成磁性元件产品的技术细节:4.2kW二合一集成方案适配副边两路并联,漏感30μH,采用纯利兹线结构可实现更低损耗;40kW 集成方案通过超大功率单体集成,将漏感控制在 4-10μH 范围内。

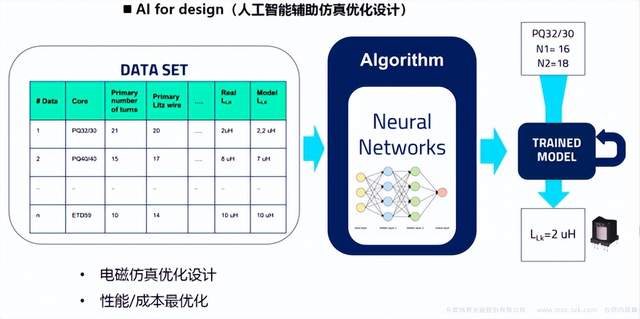

该技术的本质是通过电磁场仿真重构设计逻辑—— 不再将电感、变压器等磁性元件视为独立元件,而是作为电源系统的磁网络进行协同优化。

磁极(京磁新能源)的双交错逆变方案中LLC电路的电感用量可从原来的6颗减少至3颗;在双路三相的逆变器产品方案中,原网侧PFC功率电路中所需的3颗电感已集成为1颗,LLC谐振电路中电源电感用量也从8颗减少至4颗。

这种 “减法设计”,正是磁性元件磁集成技术提升系统效率的直观体现。

材料创新成为磁集成技术突破的核心支撑。尚新融大韩伟强调:“磁性材料是设计的基础,若材料性能不达标,一切设计都将流于理论。” 目前,尚新融大已与横店东磁建立合作研发机制,并与多家高校开展项目制合作。

在生产工艺层面,磁性元件磁集成技术对自动化提出了特殊要求。於汉斌说道:“基于产品框架共性,当客户参数微调时,仅需更换载具或夹具即可快速适配,既保证自动化效率,又能灵活响应需求。”

这种柔性自动化解决方案有效平衡了规模化生产与定制化需求的矛盾,为磁集成技术的量产落地提供了工艺支撑。

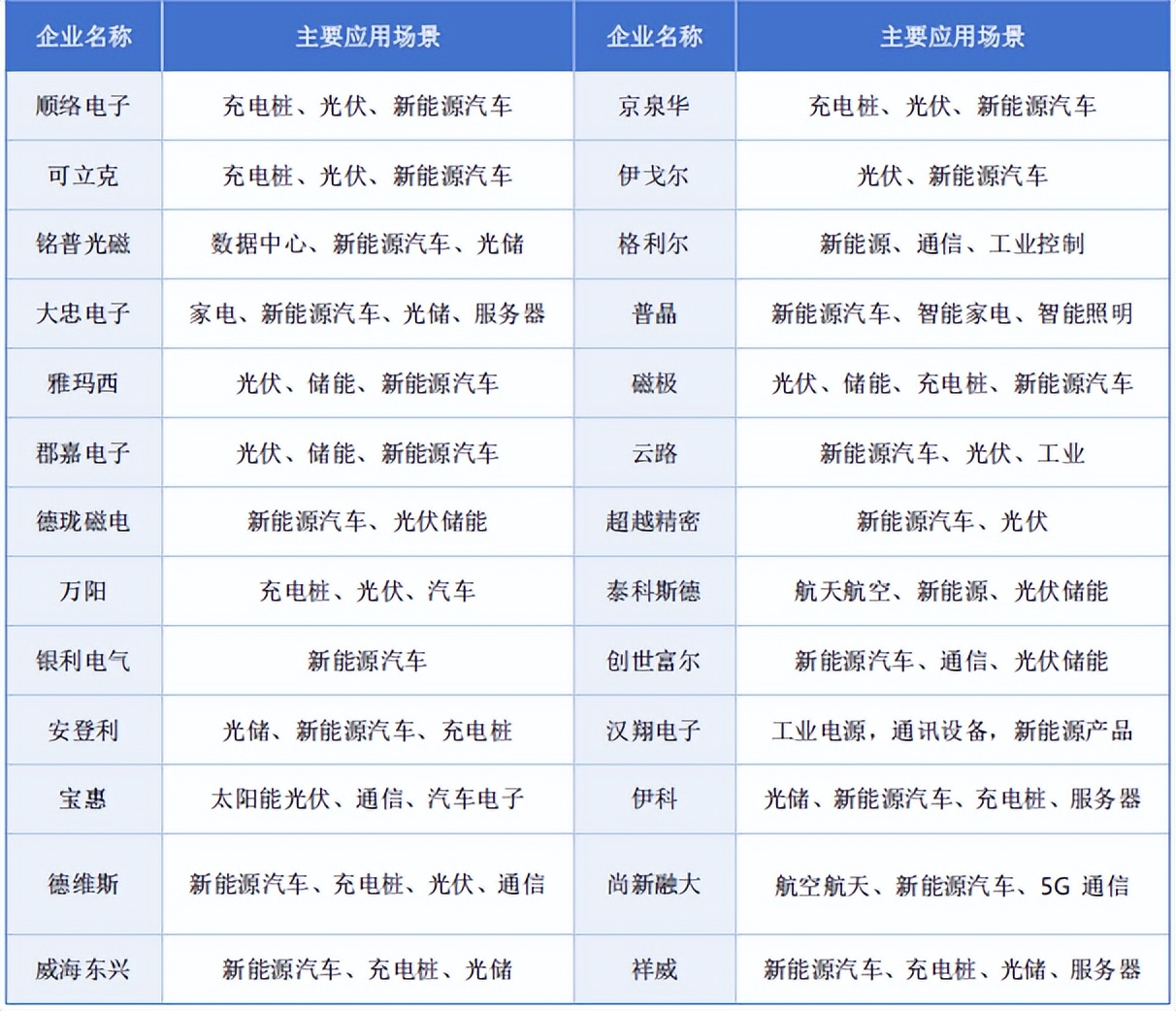

已推出磁集成设计的部分磁性元件企业

整理自Big-Bit产业研究室

场景分化 新兴应用重构磁性元件技术标准

步入2025 年,磁性元件的市场需求呈现出鲜明的场景化分化特征。不同领域技术指标形成差异化标准体系:

新能源车载:可靠性与轻量化双重约束下的技术突破

在新能源汽车行业加速迈向800V 高压平台的背景下,车载电力系统对能效与稳定性提出了严苛要求。

对车载磁性元件而言,磁芯损耗控制是保障可靠性的核心环节—— 磁芯损耗会直接转化为热量,当热量积累导致元件温度超过额定工作温度(通常为 125℃)时,不仅会使磁导率等关键参数衰减,还会加速周边电子元件的老化。

於汉斌指出:“车载场景的振动、湿度等环境因素本就严苛,若磁芯损耗引发的温升超过安全阈值,会导致绝缘材料性能劣化,进而影响磁性元件寿命。”

同时,车辆轻量化对续航的影响显著。据太平洋汽车网相关研究,车辆整备质量每降低 100 公斤,续航大约能提升 10% - 11%。因此对新能源汽车而言,磁性元件的低剖面设计与可靠性同等重要,需要在降低高度、缩小体积的同时保证性能。

针对这一痛点,普晶电子针对性推出的平面变压器,功率覆盖 5W 至 6.6kW 车载 DC-DC 场景,其核心优势在于通过磁路优化将高度降低 30%-50%,如将13mm 反激变压器可压缩至 7mm,很好地满足了车载场景的需求。

在这一领域,除了普晶电子,顺络、铂恩氏、京泉华、可立克、麦捷科技、铭普、普思、胜美达、鹰峰、台达、雅玛西、银利电气、依利安达等磁性元件行业企业也表现突出。

它们凭借各自在磁性元件领域的技术优势和产品特色,从损耗控制、环境适应性等维度构建可靠性壁垒,成为整车电力系统稳定运行的核心支撑。

AI服务器领域:高频化推动磁性材料与元件技术升级

在AI 服务器与高性能计算需求爆发的背景下,服务器主板对磁性元件的性能要求正经历结构性升级,并倒闭材料体系升级。

最显著的变化是工作频率的提升 —— 随着服务器电源模块开关频率从kHz 级(如 300kHz)提升至 MHz 级(如 2MHz 以上),磁性材料和元件技术也随之升级。

磁性元件行业企业铭普光磁研发工程师唐工表示,高频化对磁性材料提出了三大关键要求:

MHz 级高频下磁芯损耗不超 300mW/cm?,而传统金属分芯损耗可达 1000+mW/cm?,提升空间巨大;

5MHz 频段内磁导率波动率需进一步提高,保障更高电感值一致性;

还需承受最高达 200℃的极端温度,并确保磁损增幅在可控范围。

材料体系的升级成为必然。非晶 / 纳米晶材料以其优异的损耗性能和较好的直流偏置特性,将成为未来服务器用一体成型电感的首选材料。

唐工进一步分析:“但其硬度高、脆性大、不易成型的问题亟需解决,或许与铁基金属磁粉复合,兼顾低损耗、高偏置和易成型等性能,才能让一体成型电感在高频应用领域成为主流。”

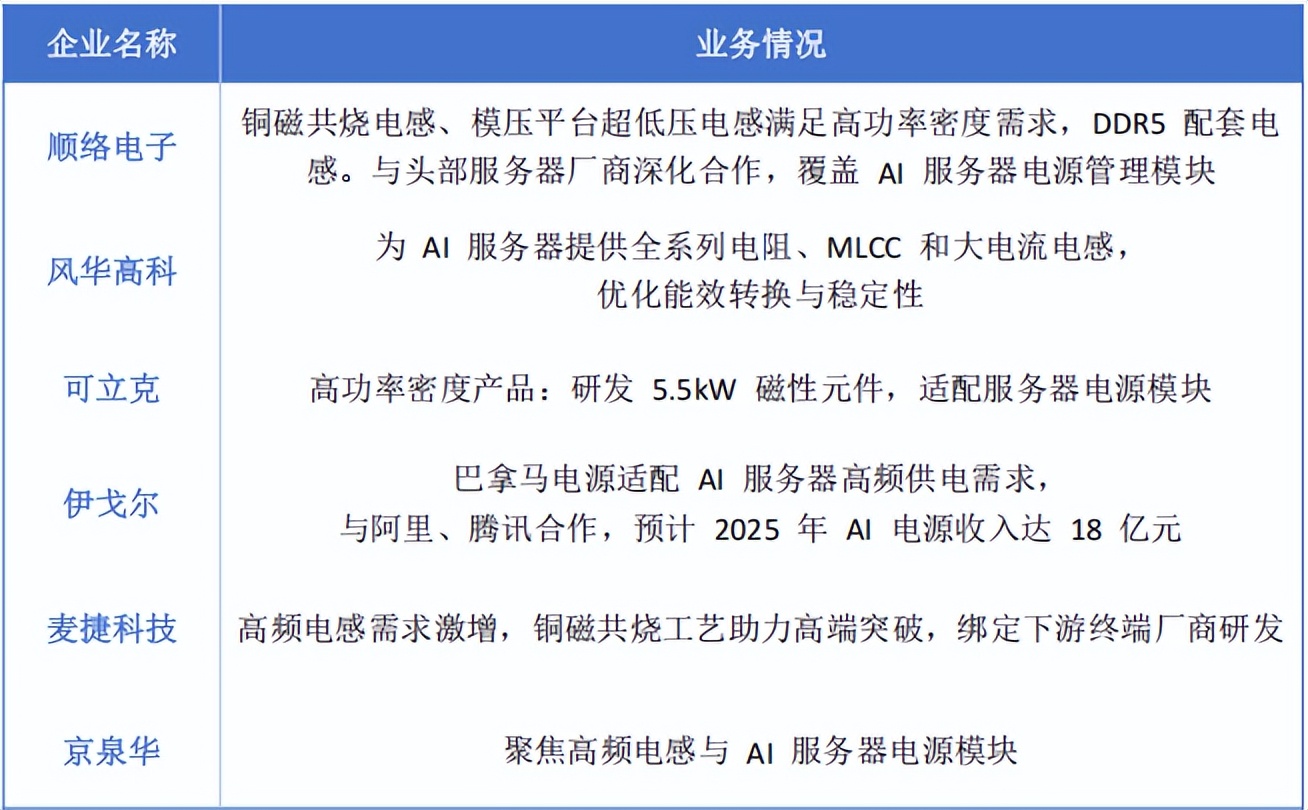

AI服务器作为刚兴起的热门应用市场,在展现出其广阔应用前景之际,吸引了大批磁性元件企业布局。《磁性元件与电源》记者根据2024各企业年报,梳理出了上市磁性元件企业在该领域的布局情况。

多家磁性元件头部企业在AI 服务器项目中验证,常规组合式电感已经难以满足客户所需的,在更小的体积下达到更大的饱和电流,必须采用铜铁共烧一体成型的电感才能实现。

在磁性元件行业向高频大电流场景加速转型的背景下,铜铁共烧工艺成为突破体积与性能矛盾的关键技术,但该工艺的产业化落地面临显著的设备壁垒与协同挑战。

铜铁共烧专用烧结炉主要由磁芯厂商掌握,这需要磁性元件企业与磁芯厂商在材料配方、烧结曲线等环节深度协同。

缺乏磁芯制造能力的企业若单独布局铜铁共烧产线就需要慎重衡量—— 如果没有足够的市场需求支撑,单独投资设备的成本和风险都很高。

这就需要磁性元件企业加强与上游磁芯供应商的沟通合作,甚至可能需要企业向产业链上游延申建立磁芯专线,通过"元件 - 磁芯" 一体化设计提高工艺良率,确保铜铁共烧技术的规模化应用。

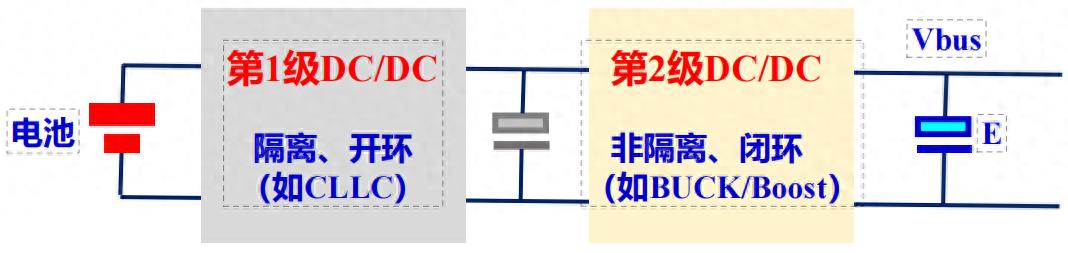

大功率场景:磁集成精细化设计突围

作为新能源汽车的“能量补给站”,充电桩对磁性元件的性能要求随着功率提升而不断提高。充电桩电源模块已从 20kW、30kW(市面上最普遍)、40kW 升级,如今不少企业已陆续推出 60kW 产品,大功率场景下的 “体积 - 功率” 矛盾愈发突出。

在电源模块往高功率发展的背景下,磁集成技术的精细化设计能力成为破局关键。行业实践显示,非对称绕组磁集成方案在大功率场景中展现出显著优势。

泰科斯德通过采用 PCB 绕组替代传统绕线 + 铜排结构,有效减少寄生参数与能量损耗。实现了 61kW/L 的超高功率密度,较常规方案体积缩小 40%。

朱彦博指出:"未来磁元件设计将与电源拓扑深度绑定,例如 LLC 谐振拓扑要求漏感精准控制在 3-10μH,这需要磁集成方案与拓扑参数同步优化。"

这种 "元件 - 拓扑协同设计" 趋势,正推动行业从单一器件优化转向系统级性能平衡,成为大功率场景下提升竞争力的核心路径。

在充电桩领域,京泉华、可立克、格利尔、斯比特、雅玛西等企业展现出较强的竞争力。

以可立克为例,其40kW 磁集成项目,部分客户已批量生产,还有几家客户正在验证中。其中 40kW SiC 项目研发成功,获得大量订单在手,并已成功研发出 750kW~960kW 超充用磁性元件。

下半年技术趋势与产业生态展望

从上半年的发展态势来看,下半年磁性元件行业的技术与市场格局将呈现新的变化。

技术层面,下半年磁集成技术将迎来关键突破期,企业研发重点从单纯性能提升转向性价比优化。超越精密计划开发的OBC 磁集成器件,目标是在缩小体积的同时降低材料成本;泰科斯德推进的集成设计,旨在通过减少元件数量直接降低采购成本。

市场格局方面,据 Big-Bit 产业研究室调研数据显示,2020-2024 年国内磁性元件市场规模从 780 亿元增至 970 亿元,预计 2025 年国内磁性元件市场规模将达 1050 亿元、全球达 1550 亿元。这一过程中,头部企业凭借技术壁垒与新兴市场布局,大部分均实现高增长,而中小企业在同质化竞争中陷入困境。

从企业竞争层面分析,顺络电子、风华高科等8 家上市磁性元件企业营收占比已从 2023 年的 50% 提升至 52%,"磁集成技术 + 产业链协同" 正成为头部企业扩大领先优势的核心武器。

对于广大中小企业而言,面对行业价格下行压力时,若无法实现规模化生产,就需通过技术创新提高产品利润率,才能在"量增价跌" 的竞争中实现盈利突围。

总体来看,中国企业在磁集成等领域已实现从跟跑到并跑的跨越。"技术降本" 能力正推动行业从 "中国制造" 向 "中国定义" 跃迁,未来有望会有越来越多由中国企业主导的行业标准和解决方案走向国际舞台。

然而,挑战依然存在。如何在技术创新与成本控制之间找到动态平衡,如何在满足不同场景需求的同时构建标准化的技术平台,将是企业在下半年乃至更长时期需要持续探索的命题。

本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,

审核编辑 黄宇

-

磁性元件

+关注

关注

3文章

138浏览量

15003

发布评论请先 登录

格利尔业绩持续承压!磁性元件行业如何破局

磁性元件行业专利现状探讨

关税贸易战下磁性元件行业的挑战应对与展望

磁性元件饱和会有什么影响

产业"内卷化"下磁性元件面临的机遇与挑战

年中观察:看磁性元件行业的变革与机遇

年中观察:看磁性元件行业的变革与机遇

评论