[首发于智驾最前沿微信公众号]最近有位小伙伴在后台提问,最近仰望U8L发布了,侧向激光雷达采用速腾聚创M1P这种远距激光雷达,而尊界问界系列侧向激光雷达采用的是TOF固态激光雷达这种近距激光雷达,哪种方案会成为今后的主流方案呢?今天就围绕这位小伙伴的提问,简单聊聊这个话题,也欢迎大家在留言区讨论自己的看法。如果大家还有什么想问的问题,也可以随时与小编沟通。

虽然这两条路线看起来都叫“激光雷达”或者“光学测距”,但在工作原理、能力边界、成本与应用场景上有明显差异。要判断未来谁会成为主流,其实不能单看单车的取舍,而要从感知需求、技术路线成熟度、量产成本、整车工程适配、以及软件与系统架构这几方面来全面比较。下面我将尽量用通俗的语言,把两种方案的本质差异、优缺点,以及未来可能的演进路径说清楚,给出一个务实的判断。

远距MEMS/固态与TOF近距方案区别

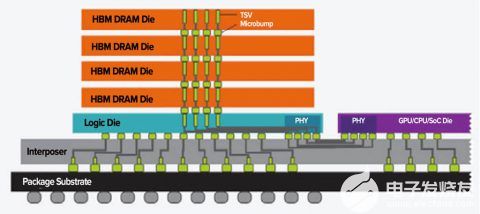

先讲清楚两种“看起来相近”技术的本质差别。速腾聚创M1P属于如今被广泛称为“固态/半固态(MEMS/微振镜)激光雷达”家族里性能偏高的一类产品,它能在数百米范围内稳定返回高分辨率的点云,适合高速场景的远距离探测与三维建模。而“TOF”(Time-of-Flight,飞行时间)是指一种测距方式的实现形式,发出光脉冲或连续波并测量回波时间差来计算距离。TOF的实现可以非常小型化、低成本,常见于近距深度相机或短距测距模块。某些车企在车侧与后部为了应对盲区、侧擦与低速泊车场景,选择布置若干TOF型或类似的固态光学传感器,用以获得低时延、足够精度的近距障碍物检测,但这些设备本身并不生成高密度远距点云,也不一定具备建模整个场景的能力。也有很多报道指出,部分新车型侧面所装的“固态雷达”更多属于TOF类型,侧重近距检测与形状/距离信息匹配而非完整3D建模。

既然差别明显,接下来分几个维度把它们掰开说清。

在探测距离与场景适配上,远距固态/半固态(如M1P)胜在覆盖远、能生成高质量点云。高速行驶时,提前识别前方小目标(远小车、行人、碎片)能给控制系统争取更长的时间窗,这是实现高速域高阶辅助驾驶或更高级别自动驾驶的关键一环。速腾聚创等厂商在产品上强调150~200米量测能力、区域内更细粒度分辨率与百万级点云率,这些指标正是面向高速场景而优化的。

TOF近距传感器则擅长短距离、低时延、体积小和成本低的场景。侧向和近后方的盲区检测、低速并线与泊车等动作,距离要求一般在几十米以内,对细节和快速响应更敏感,TOF在这些场景里用起来经济且工程实现简单。换句话说,要远看得清、要做三维理解,靠M1P这类远距点云更稳;要做盲区预警和近距碰撞防护,TOF能用更少的成本把需求解决掉。

在分辨率、点云质量与感知能力上,传统的“能做点云”的LiDAR(无论机械转台还是MEMS/混合/固态)会输出稠密的三维点集,能够直接支持目标检测、点云分割与精确的几何建模,这是摄像头和TOF难以直接替代的地方。高分辨率的点云在复杂场景(交叉路口的多目标区分、狭窄道路的精确边界识别、黑夜弱光下的障碍识别)里比单纯的距离测量更有价值。而TOF单元如果是“Flash/相位式TOF相机”或单点TOF,输出通常是二维深度图或若干距离点,缺乏长距离连续点云信息,不能很好地支撑远域场景的三维推理。

在抗干扰与恶劣天气适应性方面,两者各有短板与优化空间。激光雷达对雨、雪、雾等光学散射情况相对敏感,回波会被大幅衰减或产生误报,但高功率/长波长、双回波设计和更复杂的信号处理能在一定程度上缓解这一问题。另一方面,TOF在近距小角度下对雨雪闪烁可能产生显著噪声,但由于测距范围短、设计可以针对近景去滤噪,所以也不是完全不能在恶劣天气下工作。重要的是,无论哪类光学传感器,工程上都要配合摄像头、毫米波雷达和软件层的置信判断与冗余策略来保证在复杂天气下系统的可靠性。相关研究和行业报道也强调了多传感器融合的重要性。

在成本、量产与整车工程适配上,TOF近距模块明显更容易做到低成本和小体积,便于隐藏式安装,设计上对整车外观影响小。反观高性能的远距LiDAR,从光学、电子到封装、功能安全认证(如AEC-Q100、ISO/ASIL相关认证)都需要较高的设计与测试成本。但随着产量上来和技术路线成熟(例如使用905nm/940nm波段的成熟供应链、MEMS振镜等方案的工程化),高性能固态LiDAR的单位成本也正在下降,已经看到像速腾聚创这样的厂商实现了较大规模的量产与上车,这推动了其在更多车型上的落地。也就是说,过去被视为“昂贵且只适合示范车”的LiDAR,如今正在走向规模化量产,但是否把它当作主传感器还要看整车厂的产品定位与成本权衡。

在系统架构与功能定义上,不同厂家会走不同路线,有人选择把高线束/远距LiDAR(如车顶或车头的M1P)作为主感知源,辅以摄像头和毫米波雷达做冗余与语义识别;也有人选择在车侧和后部只用低成本TOF/短距LiDAR+摄像头组合把近距问题解决掉,同时尽可能用软件与云端数据提升纯视觉方案的能力。这个选择背后,不仅有技术判断,也有商业与品牌定位,要做到“L3或以上级别在高速场景脱手”这一类承诺,远距LiDAR能极大降低感知的不确定性;而如果目标是“L2+、更注重外观和成本”的量产车,厂家其实会更倾向于用TOF与摄像头的混合方案来覆盖绝大多数用例。

哪个会成为主流?

那么,综合以上几点,我们该如何判断“哪种方案会成为今后的主流”?

首先我们一定要认识到,不存在单一的“万能主流”。自动驾驶感知的需求是分层次的,高速长距离决策需要高质量点云,低速近距交互和盲区保护只需要近距、低延时的距离信息。从工程经济学角度讲,未来更可能的主流形态是“混合(hybrid)架构+分域优化”。这意味着整车会在关键方向上部署远距高性能LiDAR(通常位于车顶或前方关键视角,承担高速场景预警与三维建模),而在车侧与后方,则用成本更低、响应更快的TOF或短距固态传感器来补齐盲区检测与近距安全需求。同时,摄像头和毫米波雷达继续负责语义理解、识别纹理与在某些气象下提供有价值的冗余数据。这样的组合既照顾了性能,也考虑了成本和量产可行性。

不同车系和不同价位也会有不同的“主流”。豪华与高阶智能座舱/自动驾驶定位的车型,更愿意为远距LiDAR投入成本,强调对高速和边缘复杂场景的鲁棒性,这类车在短时间内更可能以M1P这类高性能固态LiDAR为主感知之一。中低价位大量量产车型则会更苛求成本,侧重性价比,因此更可能采用TOF+摄像头+毫米波的“经济融合方案”。

再谈一点技术演进与竞争趋势。速腾聚创等企业通过工程化把M1系列推向量产,证明了“高性能固态LiDAR可以进入乘用车量产”的路径可行;与此同时,TOF与其他固态方案(OPA、Flash、FMCW小型化)在短距和抗干扰能力上的改进也在持续。未来两线技术或会相互借鉴,远距LiDAR会在成本、功耗和集成度上继续下降;而TOF方案会朝着更大视场、更高分辨率,甚至部分场景下形成点云表达的能力演进。总体上,技术进步会使得混合部署的边界更加模糊,但功能分工仍会存在。

从软件与系统级验证角度看,点云质量的提升并不自动等同于更好的驾驶决策;关键在于感知算法如何利用这些数据、如何和地图/先验/控制器紧密配合,以及在罕见工况(cornercases)下的安全终止策略。因此,即便大量车型装上了高性能LiDAR,车企与供应商也要投入巨量的仿真、路测与边缘场景验证工作,才能把硬件优势转化为实际能量化的安全提升。一定要知道,传感器硬件只是第一步,软件与验证体系的完善才是决定能否大规模商业化的关键。

选择建议

对于厂商与产品决策者,如果目标是打造面向高速域的L3/L4商业化产品,或在安全承诺上要做到更低的风险边界,把高性能远距LiDAR(例如像速腾聚创M1P这类、已被多车型采用并且具备200m量测能力与车规认证的产品)放入感知主链路是合理的选择;同时在车侧/尾部仍保留TOF或短距方案以节省成本与解决盲区问题。对于追求成本极限的大规模家用轿车或注重外观不可见感的车型,可以考虑用TOF+摄像头+毫米波的融合路径并强化算法与云端数据的训练。行业的演进会把两条路走向一定程度的融合。

对于感兴趣的工程师或开发者,建议把注意力放在“传感器能力如何映射到用例需求”上,而不是简单地追逐某一项最大化指标。一个工程上可实现、可验证且具备降级策略的多传感器融合方案,往往比单一更高参数的传感器更能在量产阶段提供稳定价值。你要考虑的不是某个传感器能不能100%覆盖所有场景,而是整体系统在不同环境和极端工况下的安全闭环能力。行业研究资料也强调了多传感器融合与系统级验证的重要性。

对于消费者与媒体解读者,看到厂商宣传“装了多少个LiDAR”或“使用了哪款传感器”时,要把视角拉长一点去看整车的功能定位和厂家的自动驾驶声明。有高性能LiDAR并不自动等于“完全自动驾驶”,它只是把某些高风险场景的感知不确定性降低了;同样,缺少远距LiDAR的车辆也可能通过更强的软件+数据策略来实现优秀的用户体验,只是在安全冗余与极端场景下需要更加谨慎的策略。行业报道里关于不同车企选择的差别,正反映了这种商业与技术的双重权衡。

总之,目前看不出哪一种技术会单独“取代”另一种。更现实的主流是分层与混合,高性能的远距固态/半固态LiDAR(像速腾聚创M1P这样的产品)会在需要高速远预测的车型上越来越常见,TOF与其他近距固态方案会继续在侧向、盲区与低速场景中扮演重要角色。整车厂的最终选择会基于产品定位、成本压力、对极端场景的安全策略以及与现有供应链的匹配来决定。行业也会继续演进,硬件更便宜、更小、更可靠,软件更善于把多源信息融合成鲁棒的判断。换言之,未来并非“非此即彼”,而是“取长补短、按需布置”才是主流。

审核编辑 黄宇

-

mems

+关注

关注

129文章

4200浏览量

194940 -

激光雷达

+关注

关注

973文章

4253浏览量

193342 -

TOF

+关注

关注

9文章

506浏览量

37473 -

自动驾驶

+关注

关注

790文章

14394浏览量

171426

发布评论请先 登录

智能手机无线充电将成为主流

ZigBee3.0能否成为主流?

存储芯片价格崩盘 512GB和1TB产品或将成为主流

WiFi和zigbee到底谁更有优势谁会成为主流

显示器上所使用的HDMI和DP接口在未来谁会成为主流呢?

小芯片成为主流技术的最大挑战是什么

固态电池能否成为主流

UWB室内定位系统为何会成为主流技术

远距MEMS/固态vsTOF近距方案,哪种会成为主流?

远距MEMS/固态vsTOF近距方案,哪种会成为主流?

评论