在新能源技术快速发展的今天,超级电容(又称超级电容器)因其充放电速度快、寿命长等优势,一度被视为颠覆传统电池的“黑科技”。然而,尽管它在公共交通、风光发电等领域崭露头角,却仍未像锂电池一样走进大众日常生活。这背后的原因,既与技术瓶颈有关,也受限于应用场景的适配性。

能量“来得猛去得快”:难以驯服的爆发力

超级电容的放电速度堪称“闪电侠”——最大输出功率可达24KW/Kg,这意味着一个50Kg的超级电容组,瞬间能释放1200KW的功率,相当于一脚电门让汽车“飞起来”。这种特性在需要快速响应的场景(如公交车启停)中是优势,但对普通消费者而言却像“难以控制的野马”。例如,手机若采用超级电容,可能因瞬间放电导致电路烧毁,而它的自放电问题又让电量“存不住”,充满电后静置几天就可能归零。相比之下,锂电池如同“匀速奔跑的马拉松选手”,虽爆发力不足,但稳定性更适合日常使用。

电压与温度的“阿喀琉斯之踵”

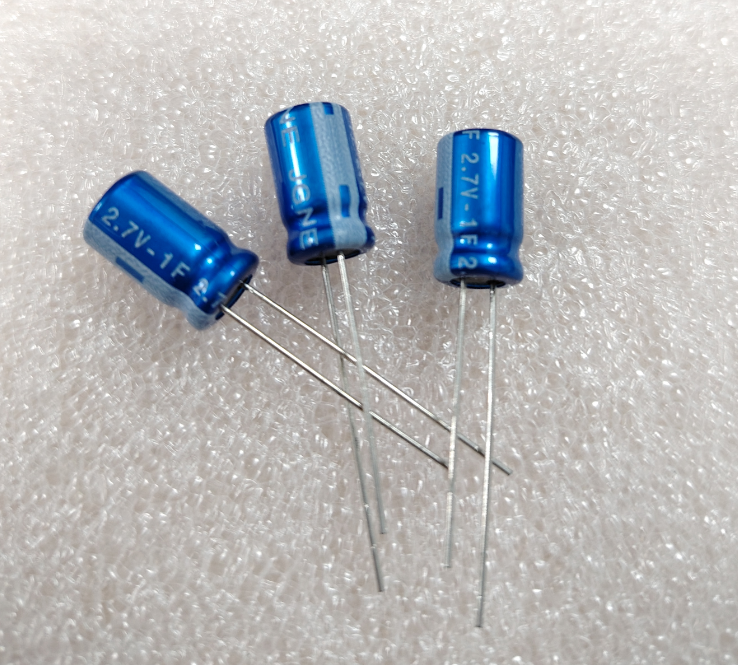

超级电容的工作电压普遍偏低(仅2-3V),远低于高压应用需求(如电网储能),需串联大量单元才能达标,这不仅增加成本,还因电压分配不均引发安全隐患。温度更是其“致命弱点”:环境温度每升高5℃,寿命直接衰减10%。想象一下,在炎夏的户外停车场,超级电容电动车的储能系统可能因高温“折寿”,而锂电池的耐温性则更胜一筹。此外,其电容值还会随电压波动“飘忽不定”,进一步限制了精密电子设备中的应用。

成本与技术:产业链的“鸡与蛋”困境

尽管超级电容平均寿命长达12年,但高端材料依赖进口、生产工艺复杂推高了成本。例如,风力发电系统中使用的超级电容材料,国内供需缺口显著,需依赖价格昂贵的进口产品。另一方面,消费电子领域的技术适配尚未突破——传统电容器元器件无法直接替换为超级电容,因其本质是介于电容与电池之间的“混血儿”,依赖双电层和氧化还原反应储能。这种技术断层使得厂商更倾向于沿用成熟的锂电池体系,而非冒险投入未知市场。

安全与环保的双面博弈

超级电容的电解质存在泄漏风险,且内阻较大,无法用于交流电路。更棘手的是,过快的放电速度可能导致能量“突然爆发”,若电路设计不良,会像“点燃的炸药桶”般危险。尽管它被贴上“环保新能源”标签,但短期内难以替代电池在安全认证体系中的地位。反观锂电池,经过数十年发展,已形成从生产到回收的完整安全规范。

未来:从“小众”到“主流”还有多远?

当前,超级电容的舞台仍集中在公共交通、智能电表等工业领域。但分析师预测,随着材料技术突破(如石墨烯电极的应用)和规模化生产降本,2025-2031年超级电容市场将迎来高速增长。或许不久的将来,当手机充电只需10秒、电动车续航不再焦虑时,超级电容的普及时代才会真正到来。这场能源存储的革命,正等待技术浪潮的最后一推。

-

锂电池

+关注

关注

261文章

8455浏览量

177326 -

新能源

+关注

关注

27文章

6277浏览量

110241 -

超级电容

+关注

关注

18文章

573浏览量

36000

发布评论请先 登录

超级电容为什么没有普及

超级电容为什么没有普及

评论