无线充电适配器的技术标准如同城市交通的规则体系,既需要确保设备之间的“通行”效率,也要维持整个生态的安全有序。在这一领域中,标准制定者如同交通管理局,通过统一的规范为不同品牌、型号的设备搭建起兼容的桥梁。

电磁感应与磁共振:技术的双轨制

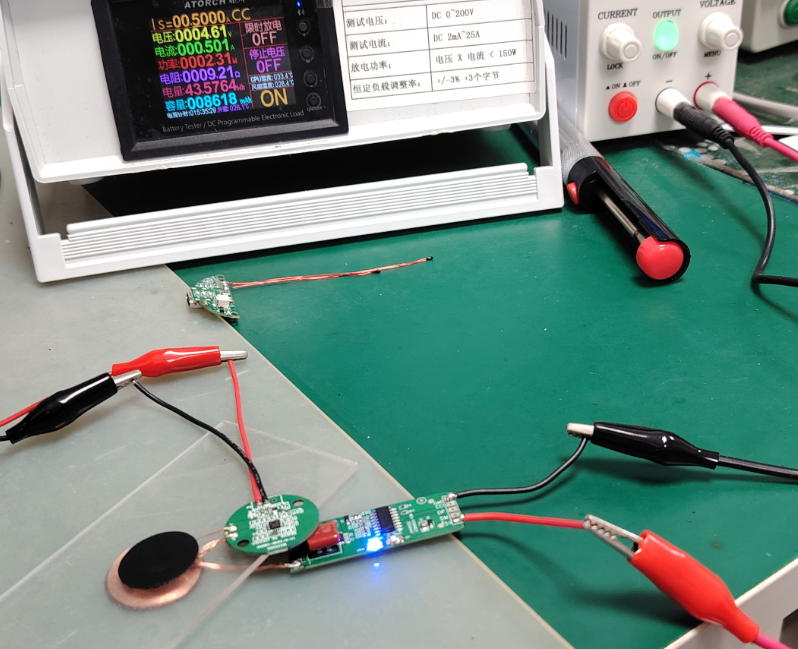

无线充电的核心技术主要分为电磁感应和磁共振两类,前者类似于“近距离握手”——手机与充电板接触时,通过线圈磁场变化传递电能,这是当前Qi标准普遍采用的方式。后者则像“隔空传物”,允许设备在数厘米距离内充电,A4WP标准便是基于这一技术,尤其适合电动汽车等大功率场景。两种技术路径的共存,如同公路与铁路的分工,分别满足不同场景的能量传输需求。

Qi标准:消费电子领域的通用语言

由无线充电联盟(WPC)制定的Qi标准,已成为手机、耳机等小功率设备的“国际语种”。其最新迭代的Qi2标准支持25W功率,较前代提升近66%,相当于将充电效率从双向四车道升级为六车道。值得关注的是,Qi2首次引入磁体阵列设计,这项原本专为iPhone开发的技术现向安卓阵营开放,既提升了设备定位精度,也带来新的适配挑战——部分厂商可能选择外置磁吸配件而非内置方案以控制成本。

无线充电适配器是什么标准

无线充电适配器是什么标准A4WP与行业定制标准:细分赛道的专属方案

在电动汽车等高能耗领域,由中国工程建设标准化协会发布的T/CECS 611-2019标准,规定了从电磁兼容性到施工精度的全流程要求。例如充电设施安装时的地面平整度误差需控制在±2毫米内,相当于两张A4纸叠加的厚度,这种精密要求保障了能量传输的稳定性。而A4WP标准凭借其多设备同时充电的特性,正在智能办公场景中开辟新战场,例如可同时为手机、平板、键盘供电的会议桌设计。

兼容性认证:看不见的质量印章

符合Qi认证的适配器必须通过87项严格测试,包括异物检测(FOD)和温度控制。这就像给充电设备配备“智能交警”,当检测到钥匙等金属物品误放时,系统能在0.1秒内切断供电,避免能量耗散引发安全隐患。而无线充电联盟的认证数据库,则如同全球通行的技术护照,目前已有超过9000款设备获得认证,覆盖从15W手机快充到200W医疗设备的广阔谱系。

未来标准演进的三重趋势

功率提升、空间自由化和场景融合正在重塑标准体系。Qi标准工作组已着手研究50W以上的无线快充方案,这需要重新设计散热结构和电磁屏蔽方案,如同在微型芯片上建造“水利枢纽”。空间充电技术则试图打破平面限制,小米等厂商展示的“屋形充电场”原型机,已能在5立方米空间内实现5W级别的电能传输。更值得期待的是与物联网的深度结合,下一代标准可能集成设备识别功能,充电器能自动识别手机电量并调节输出,就像智能管家为不同电器分配电力资源。

当我们在咖啡厅随手放置手机即可充电时,背后是十余个技术委员会、上千家企业构建的标准网络在默默支撑。这些不断进化的规则体系,正将科幻电影中的无线能源场景逐步转化为现实生活的基础设施。

-

适配器

+关注

关注

9文章

2073浏览量

70019 -

无线充电

+关注

关注

1298文章

3365浏览量

320176

发布评论请先 登录

简单的USB充电适配器电路原理图

无线充电适配器是什么标准

无线充电适配器是什么标准

评论