在智能手机技术不断迭代的今天,华为手机搭载的无线反向充电功能如同科幻电影里的能量传输装置,让普通用户也能体验「电能共享」的奇妙场景。当你的蓝牙耳机因电量告急发出警报,或是同事的手机屏幕因低电量闪烁红色预警时,只需将两台设备背靠背贴合,就能触发这场静默的能量接力。

电磁感应的能量魔术

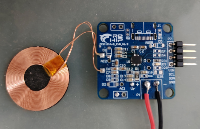

无线反向充电技术的核心秘密藏在「电磁感应」的物理法则中。如同两块磁铁隔着纸张仍能相互吸引,华为手机内置的发射线圈与接收设备的线圈构成看不见的能量桥梁。当发射线圈通入交流电时,会在周围形成交变磁场,接收线圈捕捉到这个磁场变化时,就会像水力发电机被水流推动般产生电流。这种「隔空传电」的过程需要精准的频率控制,华为工程师将能量传输频率稳定在6.78MHz,相当于每秒完成678万次能量接力棒的传递。

支撑这场能量魔术的是华为自研的智能电源管理芯片。这款芯片如同交通指挥中心,实时监控着两部设备的电压差和电流强度。当检测到接收设备电量达到80%时,芯片会自动降低传输功率,避免过度充电导致电池损伤,这种「智慧节流」设计让电能传输效率始终保持在75%以上。

微型化硬件的工程突破

实现反向充电功能需要突破手机内部空间的极限布局。华为工程师在厚度不足8mm的机身内,嵌入了三层精密结构:最外层是耐高温的纳米晶合金磁屏蔽层,中间是由600根铜丝编织成的发射线圈,底层则是负责能量调度的双通路电源管理模块。这种「三明治结构」不仅实现了零干扰的电磁环境,更让充电功率最高可达5W,相当于每分钟为耳机注入支撑3分钟通话的电能。

该技术的兼容性设计展现出华为的生态智慧。通过内置Qi标准协议解码器,华为手机能识别超过200种无线充电设备的「能量身份证」。无论是苹果AirPods的定制化充电曲线,还是三星手表独特的线圈排布,这套系统都能自动适配最佳充电方案,就像精通多国语言的翻译官,轻松打破不同品牌间的充电壁垒。

日常场景中的能量枢纽

在深圳南山科技园的星巴克里,市场总监王先生将华为Mate60 Pro轻放在同事的iPhone14背面,两台手机如同叠放的记事本般自然。这个动作背后是12组传感器的协同工作:霍尔传感器检测金属异物,温度传感器监控线圈发热情况,压力传感器确保设备接触面积大于75%。当系统检测到两台设备已建立稳定连接,才会激活「能量传输模式」。

户外场景中的实用性更令人惊叹。登山爱好者李女士的智能手表在海拔3000米处突然断电,她将手表贴在手机背面,利用反向充电功能注入的紧急电量,成功发出GPS定位信号。这种「电能急救」功能依赖于华为特有的低温充电算法,即便在零下10℃环境,仍能保持60%以上的充电效率。

开启能量共享的操作密码

激活这项黑科技的操作简单得令人惊讶。从屏幕顶端下滑调出控制中心,那个带有双箭头标志的「无线反向充电」图标,实际上是通向能量共享世界的钥匙。更精细化的控制藏在设置菜单深处:用户可以预设充电时长限制,或开启「智能省电模式」,当主机电量低于20%时自动切断能量传输,避免出现「救人者反需被救」的尴尬局面。

需要特别注意的是,反向充电时两台设备的贴合位置直接影响效率。华为手机背部的黄金充电区位于摄像头模组下方2cm处,这个位置对应的内部线圈采用了独特的螺旋渐开线设计。当接收设备偏离该区域超过1cm时,传输效率会呈现指数级下降,因此操作时最好保持设备10秒以上的静止接触。

未来技术的想象空间

在华为实验室的保密车间里,工程师们正在测试新一代谐振式无线充电技术。这项技术可将有效充电距离扩展到5cm,意味着未来用户只需将两部手机并排放在桌面上,无需物理接触就能完成充电。配合华为研发的毫米波定位系统,还能实现多设备同时供电,构建真正的「无线充电能量场」。

这场关于能量自由的探索正在改写移动设备的生存法则。当每台华为手机都成为流动的微型电站,人类与电子设备的关系将发生本质变化——我们不再是被充电线束缚的「插座囚徒」,而是真正掌握了能量支配权的数字游牧者。正如华为工程师在技术白皮书中写到的:「真正的科技革新,是让复杂的技术逻辑隐入日常,成为用户触手可及的生活本能。」

-

无线充电

+关注

关注

1298文章

3365浏览量

320193 -

华为手机

+关注

关注

7文章

6195浏览量

96002

发布评论请先 登录

华为手机反向无线充电原理

华为手机反向无线充电原理

评论