在智能手机功能日新月异的今天,无线充电技术早已从高端机型的专属标签逐渐走向大众视野。然而,仍有大量用户因手机型号限制无法享受这一便利。面对这一痛点,手机改装无线充电模块的技术悄然兴起,成为科技爱好者与实用主义者共同关注的焦点。

技术原理:电磁感应的魔法

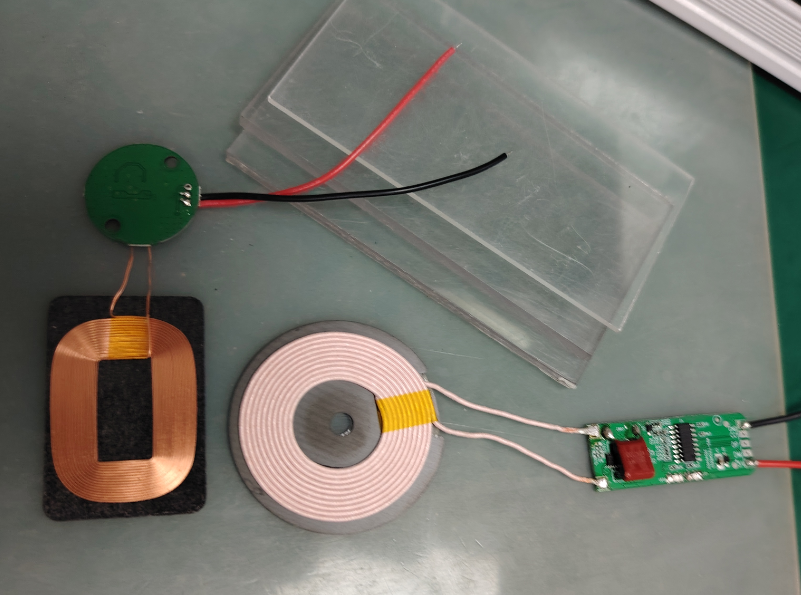

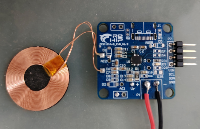

无线充电的核心原理基于电磁感应定律。简单来说,充电底座内的发射线圈通过交流电产生磁场,手机内置的接收线圈捕捉这一磁场并转化为电流,从而为电池供电。这一过程看似简单,却需要精确的电路设计匹配,例如线圈匝数、电容值等参数的适配性直接影响充电效率。

改装的关键在于植入接收模块。市面常见的无线充电模组通常包含柔性电路板、铜制线圈以及温度保护装置。以iPhone为例,第三方模块厚度控制在0.3毫米以内,几乎不影响手机握持感,但功率普遍维持在5-7.5W,充电速度约为每分钟1%。

改装路径:外置与内置的博弈 [1]

对于普通用户,改装方案主要分为两类:外置粘贴式与内置集成式。前者通过双面胶将硬币大小的接收模块固定在手机背部,再连接充电接口。这种方法的优势在于零门槛,甚至无需拆机,但裸露的线圈容易磨损,长期使用可能因接口氧化导致接触不良。

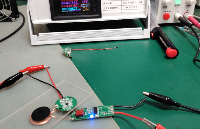

后者则需要拆解手机后盖,将接收线圈嵌入电池与背板之间,并焊接充电触点。专业改装者常采用热风枪软化粘合剂,用精密镊子调整线圈位置,确保与主板电路的无损对接。不过,该过程存在电池鼓包、防水失效等风险,如同在手机内部进行“微创手术”。

手机改装无线充电模块

手机改装无线充电模块实操陷阱:效率与安全的平衡术

一位资深极客的改装日志显示:线圈偏移1毫米可能导致效率下降30%,而劣质模块的过热问题足以让手机升温至45℃以上。因此,改装时必须注意三点:

定位校准:借助磁吸定位卡纸辅助对齐,确保发射端与接收端完全重合;

散热处理:在模块与电池间添加石墨烯导热片;

电路隔离:使用聚酰亚胺胶带防止短路,这类材料的耐温性可达200℃。

有趣的是,汽车后装市场提供了另一种思路。有用户将无线充电模块嵌入车载储物盒,通过导线连接点烟器供电,既保留手机原装结构,又能实现“上车即充”的场景化体验。这种改装方案充电效率虽略低,却完美规避了拆机风险。

产业生态:从DIY到规模化

中国作为全球最大无线充电模组供应国,已形成从线圈绕制到芯片封装的完整产业链。德赛西威等企业推出的车规级模块,通过与上汽通用、哪吒汽车等主机厂合作,将改装技术推向标准化生产。这类模块通过3D激光扫描精准适配不同车型储物仓,充电效率提升至15W,堪比原厂配置。

消费级改装市场则呈现“冰火两重天”态势。电商平台数据显示,9.9元包邮的简易接收片月销量超10万件,但退货率高达35%,主要集中于安卓机型兼容性问题。反观高端定制服务,例如华为Mate系列无损改装套餐,尽管收费超过500元,仍因两年质保承诺维持着90%的复购率。

未来展望:技术破壁与场景革命

随着氮化镓材料与磁共振技术的发展,2025年发布的无线充电3.0标准有望实现20cm距离内的5W隔空充电。这意味着改装模块可能从“贴身配件”升级为“空间电站”,甚至与智能家居系统联动。某实验室流出的概念机型已展示出玻璃背板内嵌多线圈矩阵的设计,可自动识别充电设备方位并激活对应发射单元。

对于普通消费者,改装无线充电模块既是拥抱新技术的捷径,也需警惕技术代差带来的沉没成本。或许正如一位改装达人所说:“每一次焊接,都是在旧设备上刻下未来的印记。”这种介于破坏与创造之间的微妙平衡,恰恰构成了科技普惠化进程中最动人的篇章。

-

手机

+关注

关注

35文章

6949浏览量

159887 -

电磁

+关注

关注

15文章

1167浏览量

52856 -

无线充电

+关注

关注

1298文章

3365浏览量

320193

发布评论请先 登录

手机改装无线充电模块,DIY攻略!

手机改装无线充电模块,DIY攻略!

评论