全球呼吸系统疾病发病率持续攀升,亟需高效诊断工具。当前可穿戴设备虽能监测汗液、唾液等体液,但对呼出气冷凝液(EBC)的连续采样与分析仍面临挑战——日常活动中难以稳定获取EBC样本。尤其对于呼吸性碱中毒患者(常伴随头晕、昏厥),临床依赖有创的动脉血气分析(ABC)评估血液酸碱失衡,但频繁采血不具操作性。呼吸节律紊乱作为早期病理信号,其产生的微弱气压(常低于0.3 Pa)也超出传统压阻传感器的检测极限。

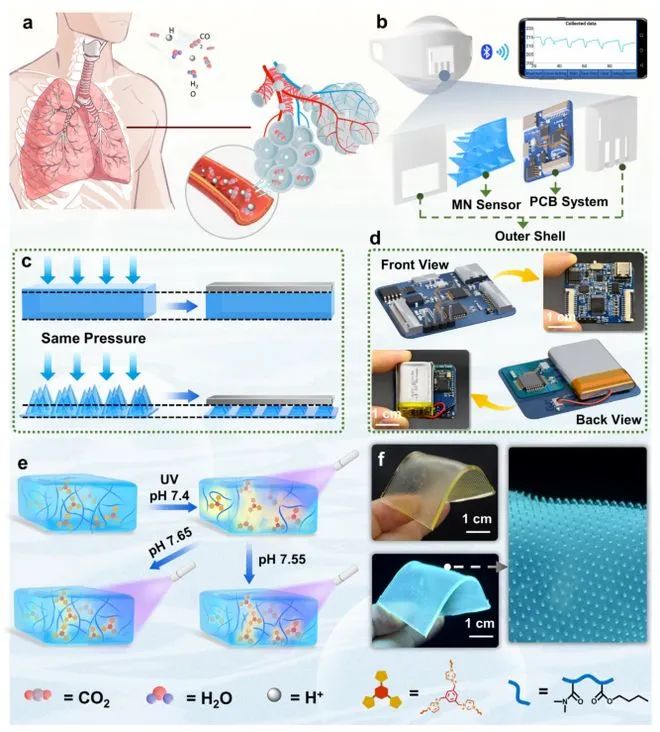

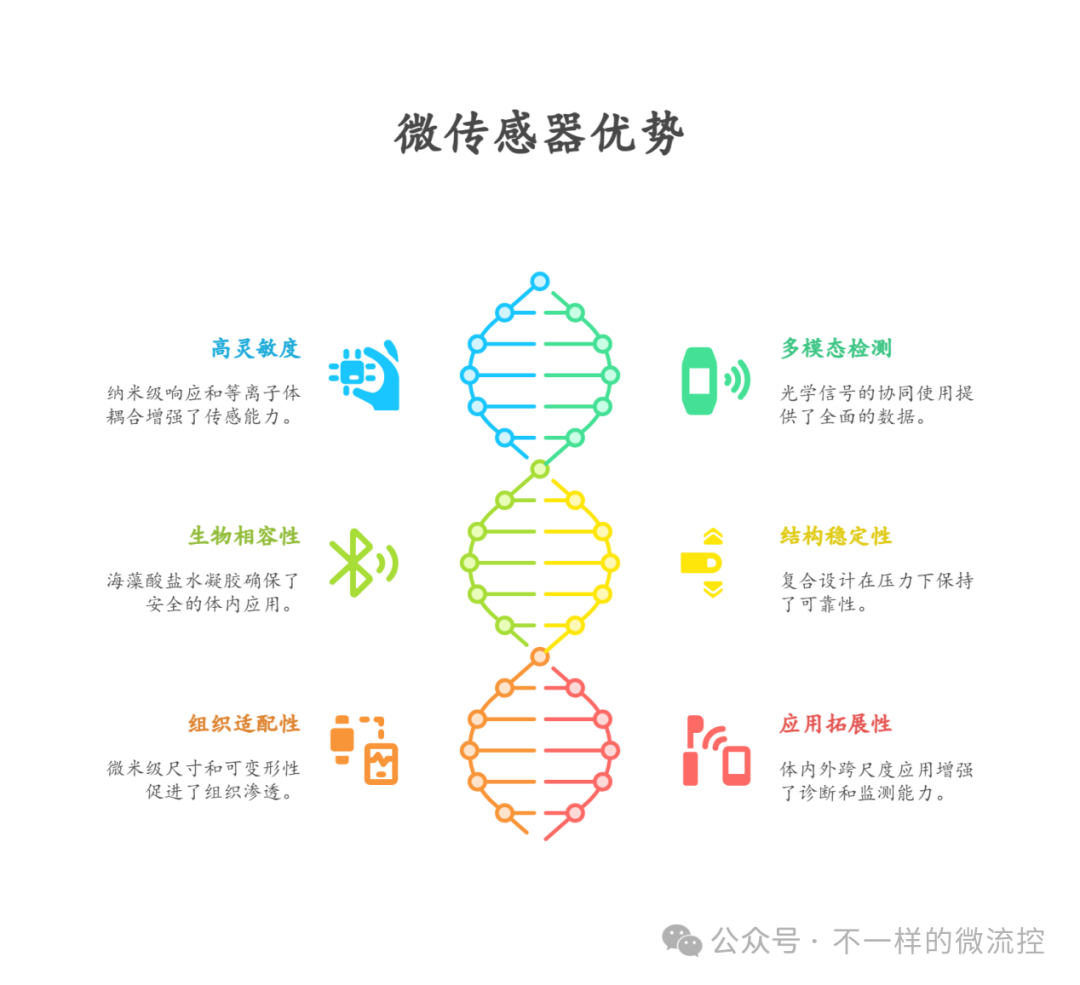

同济大学任杰教授团队开发了一种基于离子凝胶微针(IMN-1/2)的可穿戴口罩,通过金字塔形微阵列结构实现超低压传感(0.3 Pa)与超高灵敏度(2980.23 kPa??)。该设备整合印刷电路板(PCB)和蓝牙模块,可无线传输呼吸压力、频率及模式数据,同时利用pH响应型荧光交联剂监测EBC酸碱度变化。微针的双亲特性(亲水性单体DMAA与疏水性离子液体[t-Bu?]TFSI平衡)在限制溶胀的同时实现可控吸水,确保长期导电稳定性。更突破性的是,其强粘附性可密封口罩阀门,通过物理阻隔提升CO?复吸入,直接调节患者动脉血pH值,实现诊疗一体化。

创新设计与核心性能

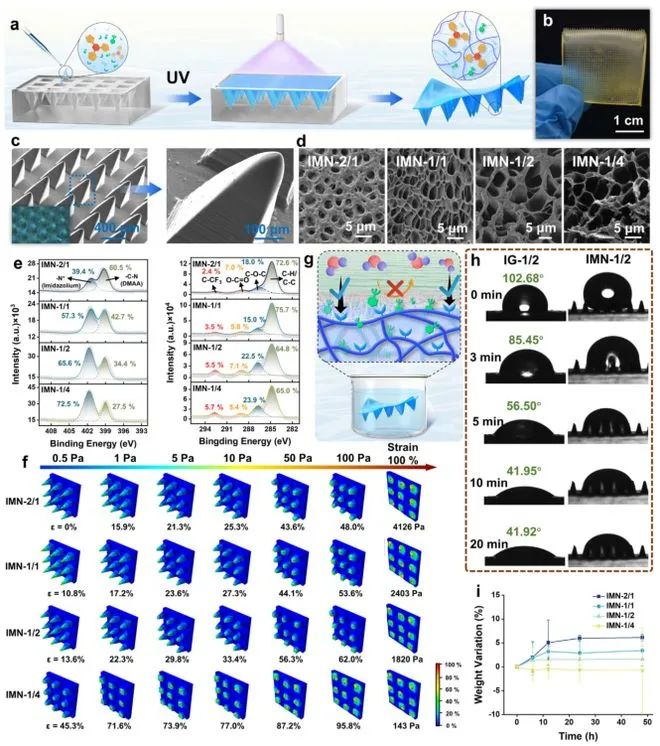

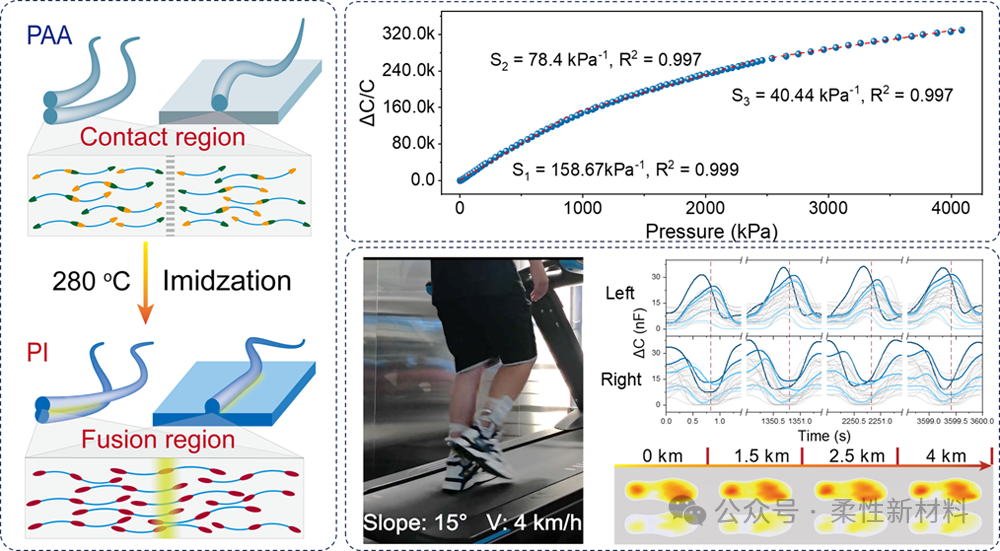

微针通过定制PDMS模具光聚合制备,透明淡黄色金字塔结构(针高830 μm)具备梯度孔隙(2.8-7.9 nm)。有限元模拟(图2f)显示,0.5 Pa压力下IMN-1/2形变率达13.6%,而传统离子凝胶(IG-1/2)几乎无响应。这种形变放大效应源于微针尖端的极小接触面积,显著缩短离子迁移路径。双亲设计使微针接触角10分钟内从102.7°降至41.9°(图2h),吸水率稳定在1.6%(图2i),避免溶胀导致的离子液体泄漏。

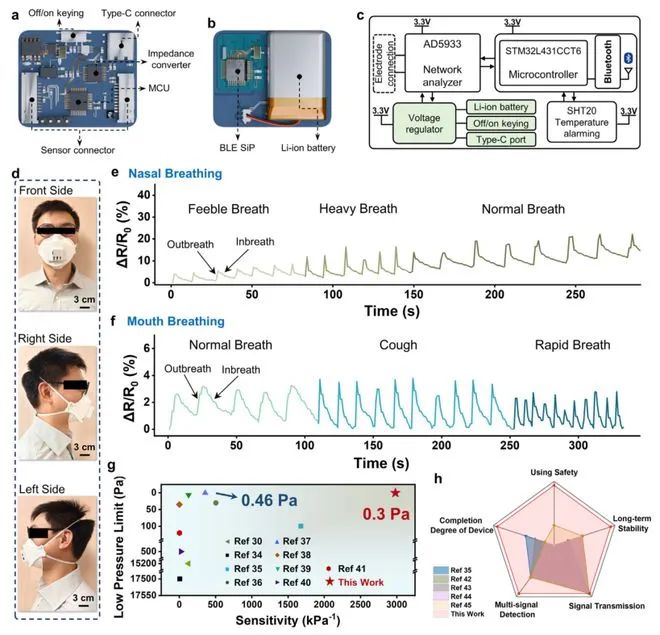

图1 梯度离子凝胶微针(IMN)口罩诊疗呼吸性碱中毒示意图。 a) 血液与EBC间生物标志物交换过程; b) 口罩组装剖面图及蓝牙实时呼吸压力监测系统; c) 相同压力下IMN与离子凝胶(IG)形变对比; d) PCB电路控制系统正反面视图; e) 不同pH PBS缓冲液处理后的IMN荧光响应; f) IMN-1/2的荧光图像。

图2 IMN基础表征。 a) 紫外光聚合制备流程; b) IMN-1/2实物图; c) 微针尖端SEM(插图为光学显微镜图像); d) 微针横截面SEM; e) N1s与C1s元素的XPS分析; f) 有限元形变模拟; g) 微针吸水示意图; h) IG-1/2与IMN-1/2接触角变化(20分钟); i) 浸水48小时后质量变化率。

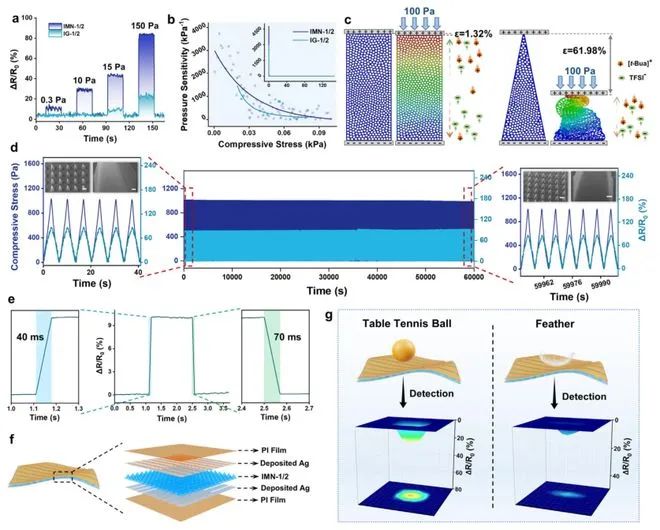

传感性能测试揭示IMN-1/2在0.3 Pa压力下电阻变化率(ΔR/R?)达10.9%,远超IG-1/2(近乎零响应)。其灵敏度在低压区(<10 Pa)达2980.23 kPa??,比均质凝胶提升103%(图3b)。机制在于相同压力下(100 Pa),微针内部孔隙压缩形变(61.98%)是传统凝胶(1.32%)的47倍(图3c)。经10,000次压缩循环,电阻稳定性保持≈85%,响应/恢复时间仅40/70毫秒(图3d-e)。15×15柔性传感器阵列甚至可检测羽毛触压(图3g)。

图3 IMN-1/2压力传感性能。 a) IMN-1/2与IG-1/2在0.3-150 Pa压力下的电阻响应; b) 灵敏度对比; c) 100 Pa压力下孔隙形变有限元模拟及离子迁移路径; d) 耐久性测试(插图为循环前后SEM); e) 响应/恢复时间; f) 柔性传感器阵列组装示意图; g) 阵列对不同物体的压力感知。

生物安全与临床验证

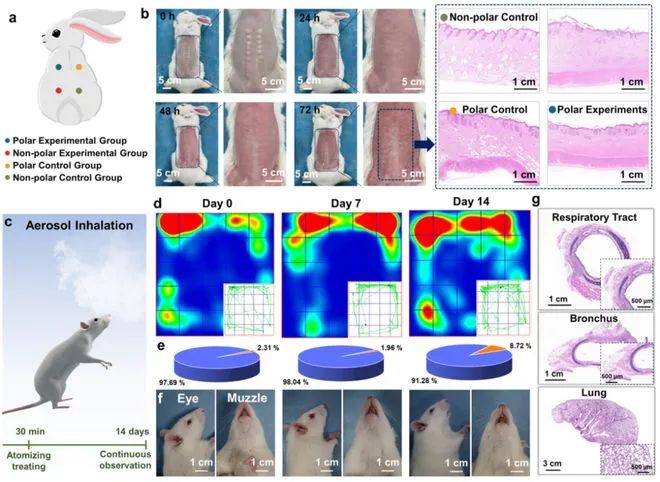

生物相容性实验证实:兔皮内注射微针提取物72小时后无红肿或炎症细胞(图4b);大鼠吸入雾化提取物14天,呼吸道组织未见纤维化(图4g)。加速老化及实时30天测试表明,其传感稳定性与吸水率未衰减。

图4 生物相容性测试。 a) 皮内刺激实验设计; b) 兔背部注射点组织学分析(H&E染色); c) 呼吸道毒性实验设计; d) 大鼠运动轨迹热力图; e) 活动区域统计; f) 大鼠健康状态观察; g) 呼吸道组织H&E染色。

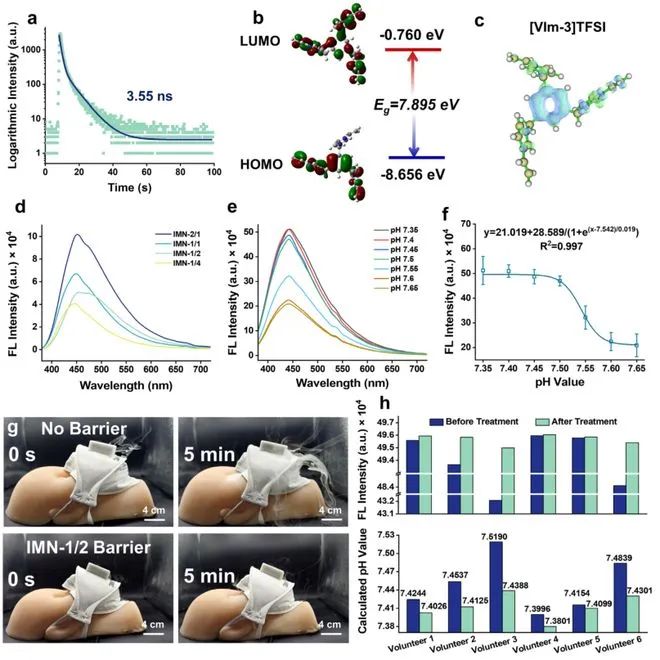

将微针离子凝胶贴片和PCB(30×35 mm?)与蓝牙模块集成在口罩上,实时显示呼吸模式(图5e-f)。对比同类离子凝胶传感器(图5g),其检测下限(0.3 Pa)与灵敏度均为当前最优。关键创新在于同步实现生理信号监测与治疗:当EBC渗透微针时,弱碱性环境使荧光交联剂[VIm-3]TFSI的咪唑环去质子化,抑制苯环至咪唑环的电子转移,荧光强度随pH上升而降低(图6e-f),据此反演血液酸碱状态。密封测试(图6g)显示微针阻隔人工烟雾效率超95%。

图5 智能口罩无线监测系统。 a) PCB正面核心组件; b) PCB背面核心组件; c) 功能模块框图; d) 佩戴效果; e) 鼻呼吸实时监测; f) 口呼吸实时监测; g) 与已报道离子凝胶的性能对比; h) 先进可穿戴设备功能对比。

图6 呼吸性碱中毒诊疗机制。 a) 荧光交联剂[VIm-3]TFSI的时间分辨荧光衰减; b) HOMO/LUMO轨道能级图; c) 空穴-电子分布; d) IMN荧光光谱; e) 不同pH PBS雾化处理后IMN-1/2荧光曲线; f) 荧光强度与pH的函数关系; g) 人工烟雾验证口罩密封性; h) 志愿者EBC收集8小时后荧光强度与pH变化。

志愿者试验

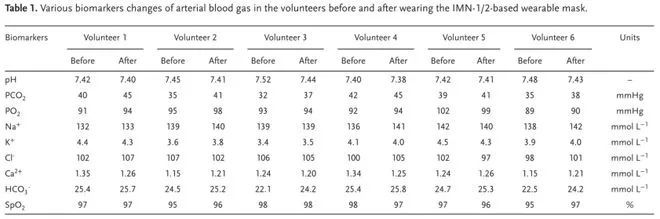

6名志愿者佩戴8小时后,动脉血平均PCO?从37.17 mmHg升至41.17 mmHg(↑10.76%),pH从7.448降至7.412,同时EBC荧光强度变化推算的pH值与动脉血结果一致(图6h)。血氧参数(PO?、SpO?)保持安全范围,证实治疗安全性。

应用前景

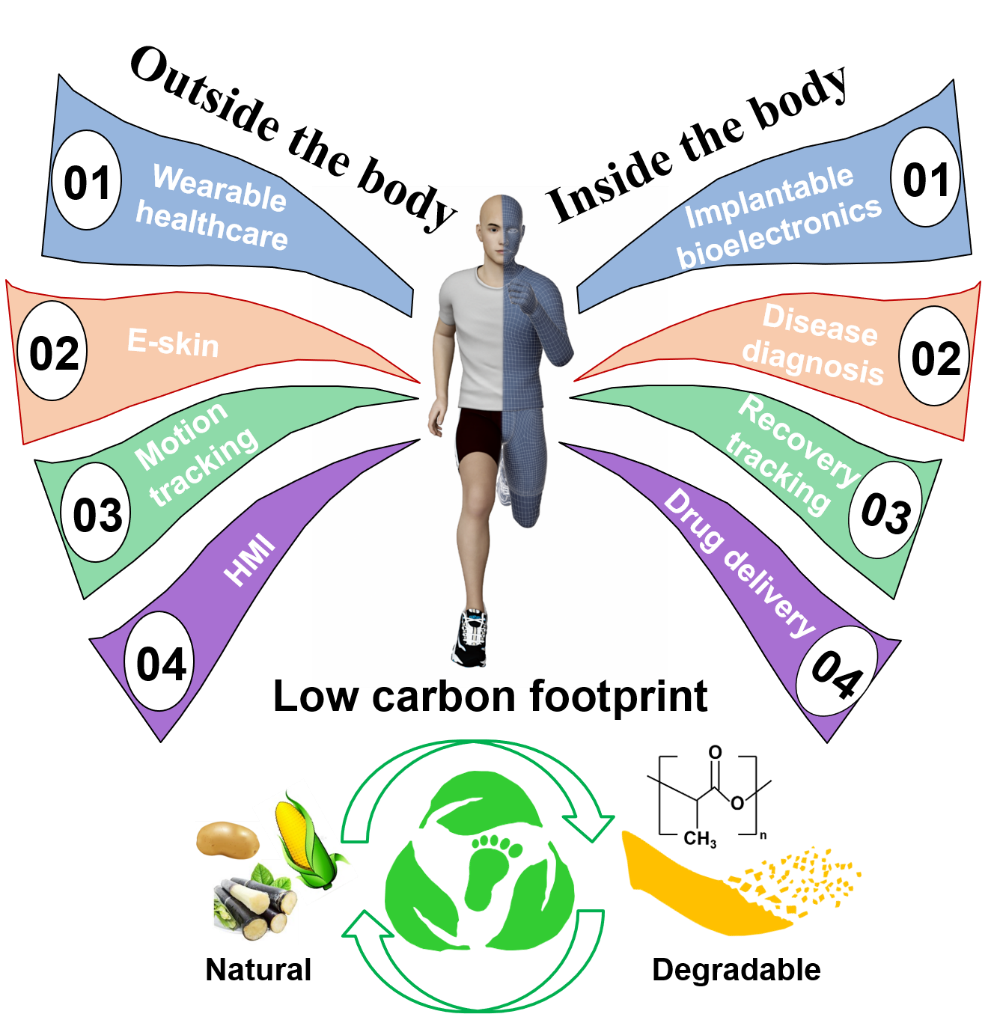

该研究首创了"监测-诊断-治疗"闭环系统:微针金字塔结构攻克了微弱呼吸压检测难题,双亲凝胶设计实现EBC长期稳定分析,而物理阻隔疗法为呼吸性碱中毒提供了无创干预新策略。未来有望拓展至慢阻肺等呼吸疾病管理,推动微针贴片在个性化医疗中的应用。

来源:高分子科学前沿

-

压力传感

+关注

关注

0文章

37浏览量

17799 -

信号监测

+关注

关注

0文章

12浏览量

8506

发布评论请先 登录

上海交通大学:研究面向呼吸监测的超灵敏共价有机框架薄膜电阻式湿度传感器纳微快报

郑州大学:研究柔性压力传感器中的微形态工程及其人工智能应用

东软与同济大学共建未来车载人工智能联合实验室

研究用于人体足底压力和步态分析的高灵敏度压力传感器

格陆博科技受邀同济大学分享底盘域技术创新

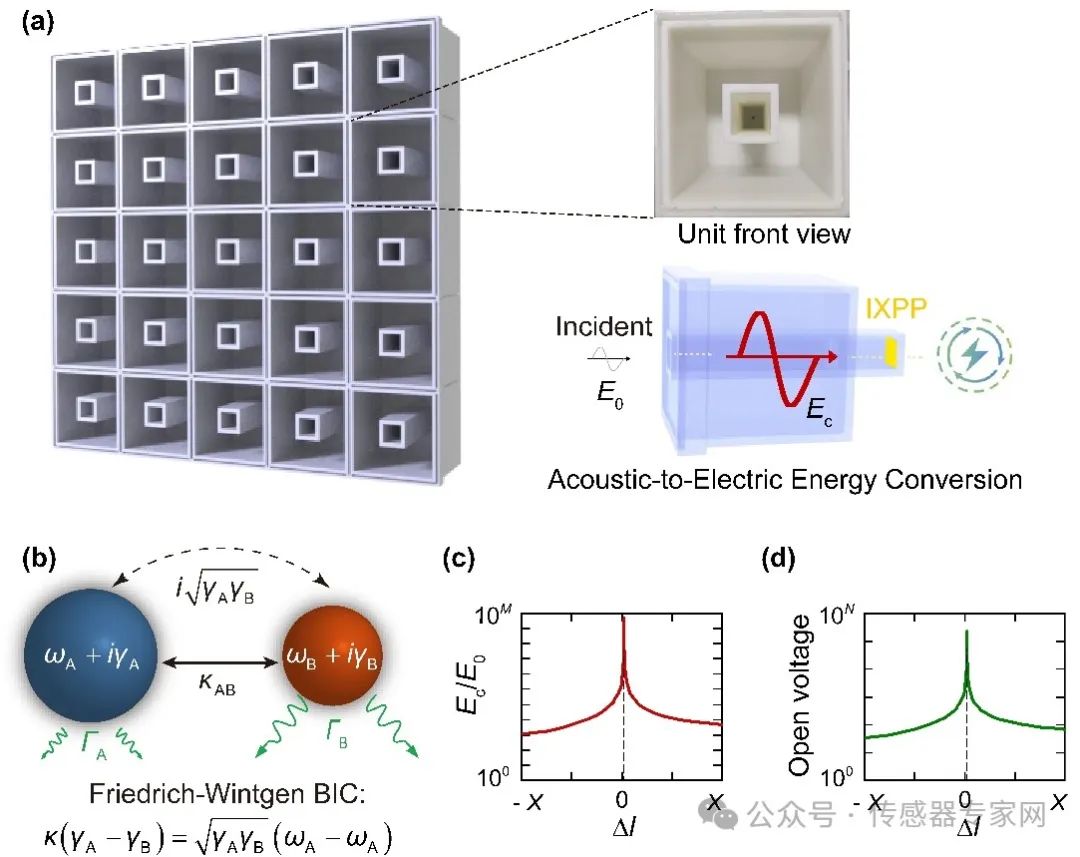

同济大学、香港城市大学:在连续谱束缚态局域声能增强与传感方向取得进展

研究用于独立检测压力和温度的3D主动矩阵多模态传感器阵列

同济大学EMBA/MBA代表团莅临晶科能源交流学习

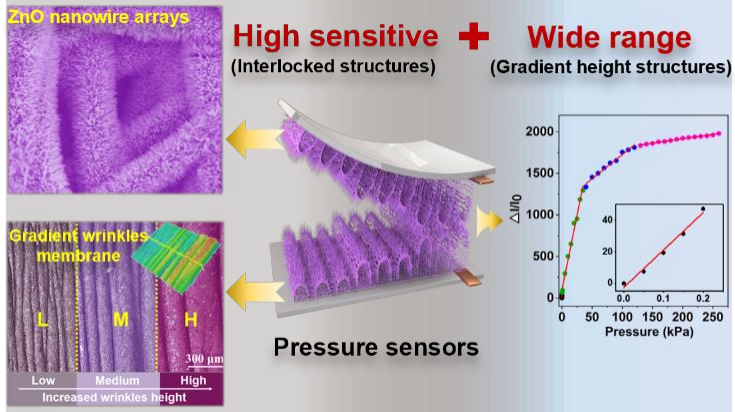

陕西科技大学:研究电纺聚氨酯基压阻传感器—构筑互锁和梯度褶皱,实现灵敏和宽阈监测

紫光同芯THA6系列芯片助力同济大学课程建设

同济大学:研究基于双极性驻极体的全生物可降解、高灵敏度压力传感器及体内/外生物力学信号监测应用

同星智能在同济大学中德学院设立基金教席

同济大学:研究离子凝胶微针贴片,实现超宽压力传感、超灵敏、多信号监测

同济大学:研究离子凝胶微针贴片,实现超宽压力传感、超灵敏、多信号监测

评论