现代战争中,被装物资作为保障官兵战斗力的基础要素,其配送效率直接影响战场持续作战能力。传统人工登记、手工盘点的粗放式管理模式,已难以应对品类繁多、周转频繁的被装保障需求。基于射频识别(RFID)技术的全链条数字化改造,通过构建 “一物一码、全程可溯” 的智能体系,正推动被装物资从 “静态仓储” 向 “动态智联” 跨越,为战场精准保障注入新动能。

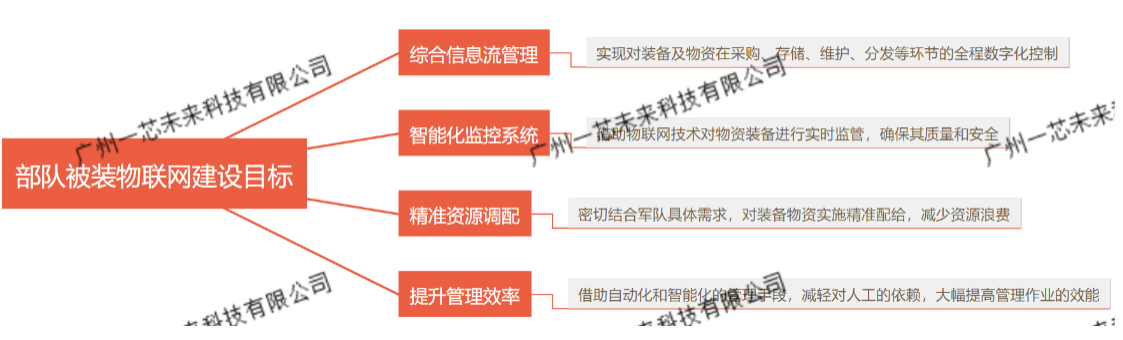

一、全链条数字化重构:从 “人找货” 到 “货找人”

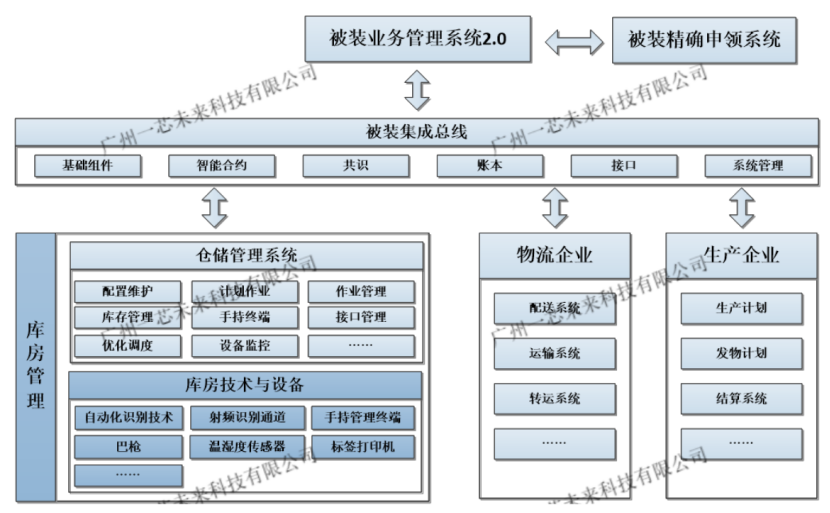

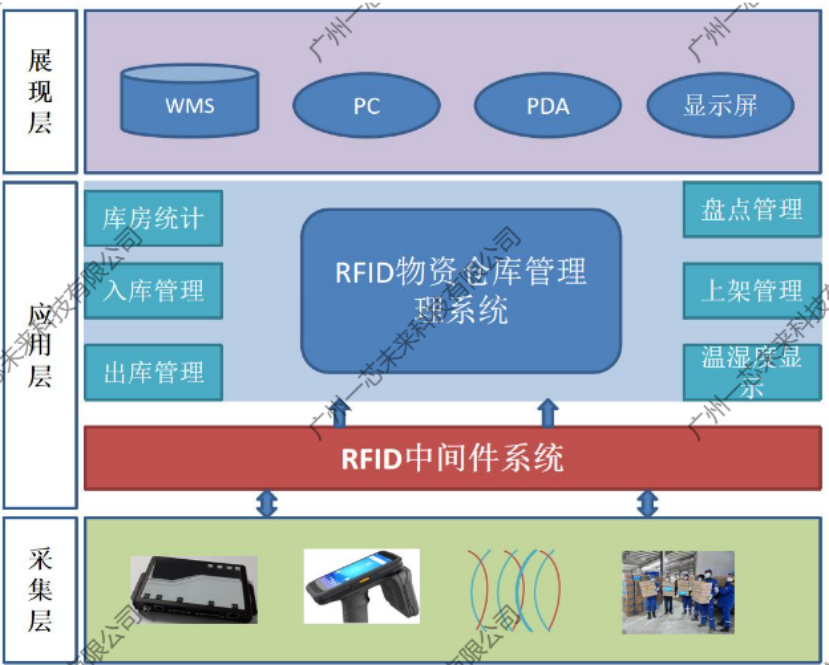

在被装入库环节,RFID 技术实现 “无感签收”。物资抵达时,门式读写器自动扫描托盘标签,1 秒内完成 200 件以上被装的信息核验,同步触发 WMS 系统动态分配库位 —— 根据训练强度数据预判的高频物资(如作训鞋、迷彩服),自动推送至近出库口的 “黄金货架”,搬运路径缩短 40%。某集团军试点显示,入库扫码耗时从人工逐件登记的 15 分钟 / 车压缩至 45 秒,账物不符率从 0.8% 降至 0.03%。

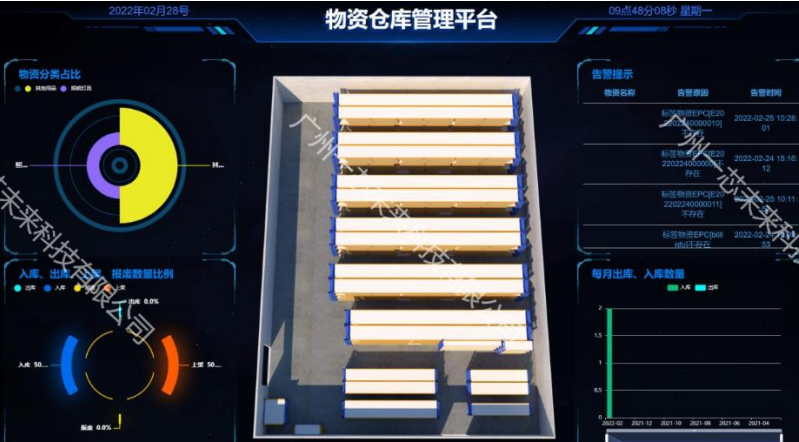

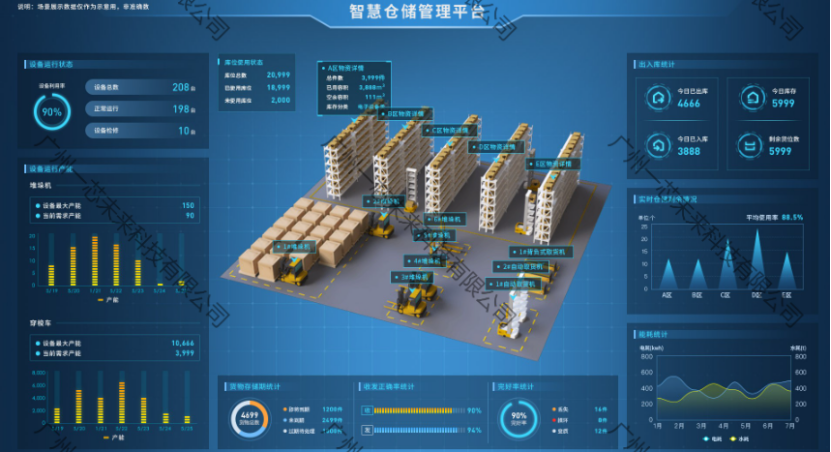

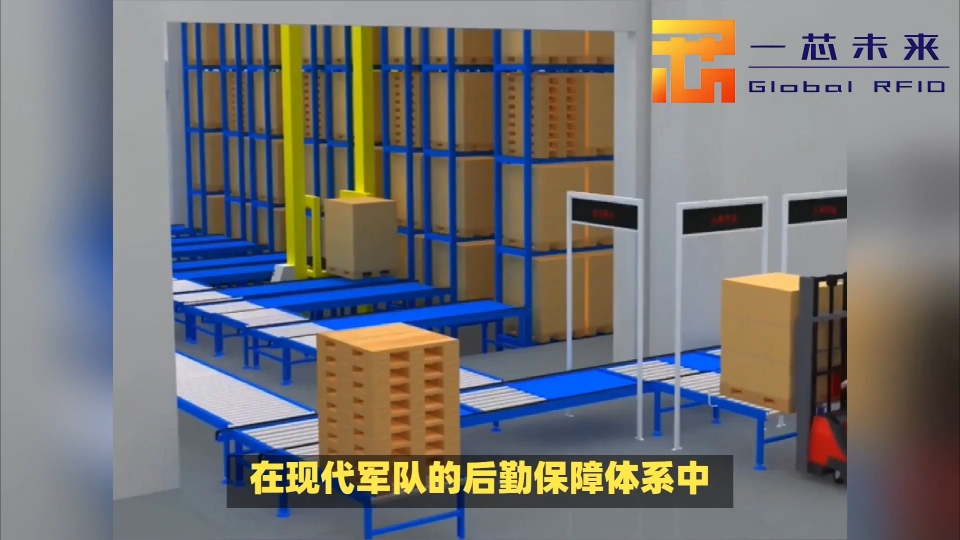

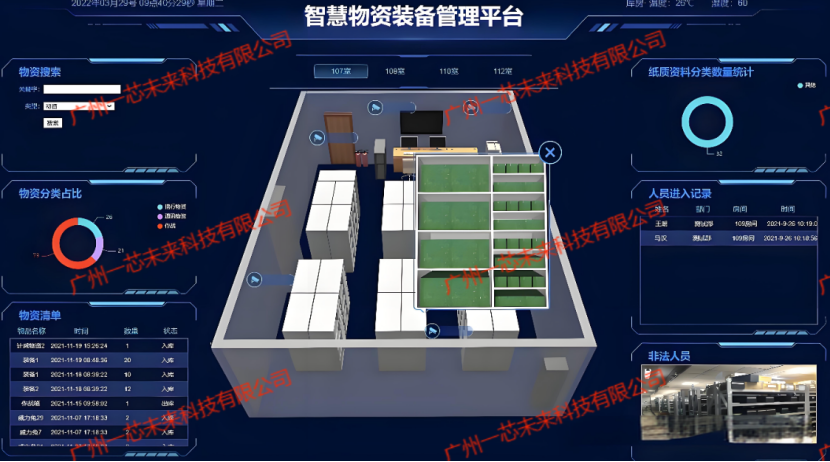

仓储环节的 “全天候智盘” 颠覆传统模式。搭载 RFID 扫描设备的 AMR 机器人,按热力图规划路径,每小时巡检 2000 个货位,实时比对电子围栏内的物资坐标。当发现某批次作训大衣库位偏移或标签脱落时,系统立即生成带三维定位的整改工单,同步触发库管员手环震动预警。这种 “动态盘库” 使某边防团的季度盘点从 3 天压缩至 2 小时,库存准确率保持 100%。

二、智能调度体系:从 “经验决策” 到 “数据驱动”

出库环节的 “波次拣选 + 优先级算法” 成为效率核心。系统根据任务类型(日常补给 / 跨区演习 / 应急抢险)自动分级,如为高原驻训部队优先调度防寒被装,路径规划系统融合 SLAM 导航与历史出库数据,生成 “最短距离 + 最少弯腰” 的拣选路线。某合成旅演习中,500 套被装的出库准备时间从 45 分钟降至 9 分钟,且通过通道门时的二次校验,彻底杜绝 “错领冬袜作夏袜” 的历史顽疾。

配送链条的 “最后一公里” 引入 RFID 动态追踪。物资装载时,车载读写器自动绑定运输车辆与任务订单,沿途补给点通过部署在路边的无源读写器,实时采集车厢内物资状态 —— 某集团军跨区机动中,指挥中心通过数字孪生地图,清晰看到 200 台运装车上的被装温度(防霉变)、位置(防偏移),并在暴雨路段自动调整 3 号车的防寒物资卸货点,保障时效提升 70%。

三、全生命周期追溯:从 “粗放管理” 到 “精准画像”

RFID 标签的 “电子履历” 贯穿被装全生命周期。新兵领装时,智能终端扫描标签绑定个人 ID,系统自动记录尺码、领用时间;训练磨损送修时,维修点读写器读取标签,关联历史使用数据生成维修建议;退役回收时,通道门自动识别污损程度,智能分拣至清洗、报废或翻新渠道。某陆航旅试点显示,被装周转率提升 25%,因尺码错配导致的二次申领减少 90%。

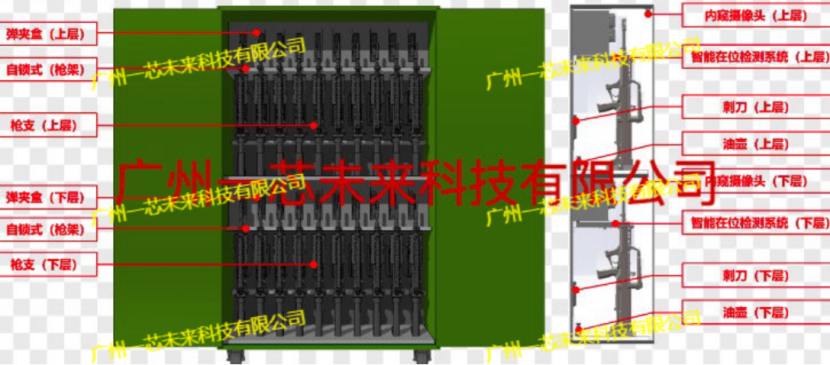

在安全管控层面,RFID 与生物识别深度融合。进入被装仓库需同时验证指纹、工牌标签和动态密码,系统实时记录每个货架的开合记录。某战区仓库曾通过标签操作日志,5 分钟内锁定违规接触物资的人员轨迹,结合区块链存证,实现 “操作留痕、责任可溯”。

四、实战验证与未来展望

近年来,RFID 在被装保障中的效能已在多次演训中验证:2024 年台海联合演习中,蓝方通过 RFID 系统提前 48 小时预判某海域部队的防潮被装需求,自动触发 3 个储备库的协同调运,使一线部队接收时间缩短 6 小时。这种 “预判式保障”,正是后勤数字化转型的核心价值。

展望未来,RFID 技术将向 “全域感知” 升级:与无人机巡检结合实现山区仓库自动盘库,嵌入单兵装备芯片实现 “领装即配码、破损即报修”,甚至在极寒环境下(-40℃)通过低功耗标签维持数据传输。当每个被装标签都成为战场物联网的 “神经末梢”,后勤保障将真正实现 “平时精细、战时精准”,为打赢智能化战争筑牢被装防线。

审核编辑 黄宇

-

RFID

+关注

关注

392文章

6508浏览量

243407 -

数字化

+关注

关注

8文章

9670浏览量

63948

发布评论请先 登录

部队仓库管理模式革新,RFID技术让仓库管理更高效

全链路智能追踪:AMR 机器人+RFID技术助力部队仓储信息化手段建设

RFID 部队仓储信息化手段建设:提升后勤保障效能的战略举措

RFID技术赋能民兵装备管理,仓储效率显著提升

RFID技术提升应急消防物资管控效率的秘诀

RFID应急物资管理系统该怎么来规划?

RFID 赋能部队被装物资配送全链条效率提升路径研究

RFID 赋能部队被装物资配送全链条效率提升路径研究

评论