微信公众号: 回映电子

三叉神经血管系统与中枢敏化

偏头痛的核心病理机制涉及三叉神经血管系统的异常激活。三叉神经节(Trigeminal Ganglion)的C纤维释放降钙素基因相关肽(CGRP)和P物质,引发神经源性炎症和硬脑膜血管扩张,激活周围伤害感受器。这一过程通过脊髓三叉神经核(SpV)传递至丘脑和皮层,形成疼痛感知。功能磁共振成像(fMRI)研究表明,偏头痛患者在静息状态下脊髓三叉神经核的代谢活动显著增强,提示中枢敏化(中枢神经系统对疼痛信号处理异常增强的病理过程)持续存在。

中枢敏化进一步表现为默认模式网络(DMN)的功能失调。DMN包括后扣带回皮层(PCC)、内侧前额叶皮层(mPFC)和角回等区域,其低频振荡(0.01–0.08 Hz)在偏头痛患者中异常增强。这种异常与疼痛信号的自发处理相关,可能加剧头痛的持续性和对刺激的敏感性。

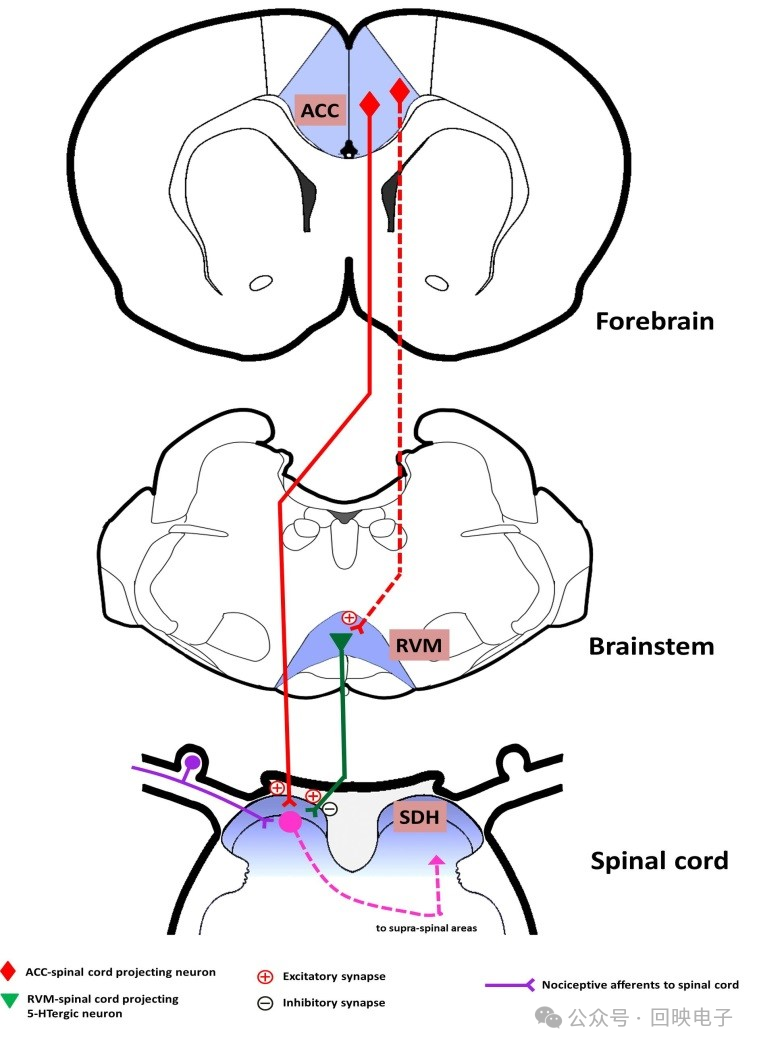

三叉神经血管系统与中枢敏化机制示意图

蓝斑核与去甲肾上腺素能调控

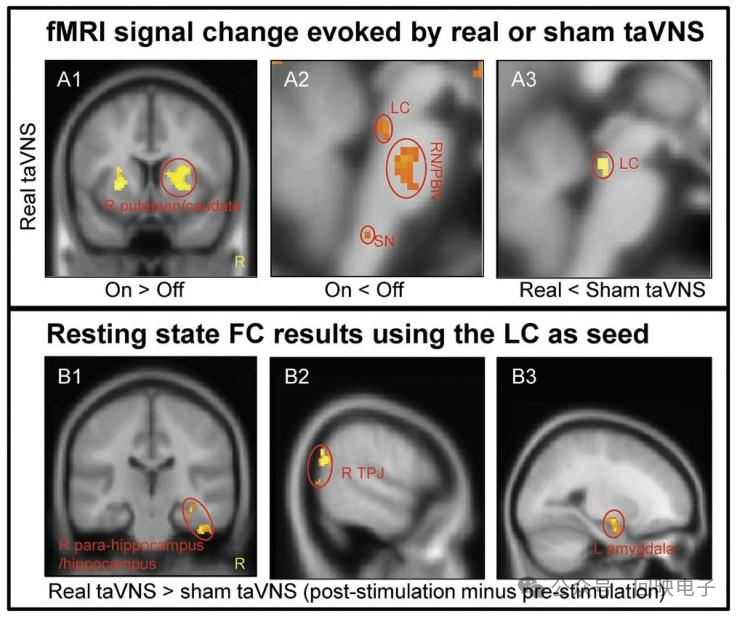

蓝斑核(Locus Coeruleus, LC)是脑干内最大的去甲肾上腺素能核团,通过下行抑制通路调节脊髓水平的疼痛信号传递。fMRI研究显示,偏头痛患者的LC在静息状态下呈现过度激活,其功能连接与丘脑、前岛叶显著增强。LC的异常活动与头痛发作频率呈正相关(r = 0.45, p < 0.05),表明其参与疼痛信号的放大和维持。

此外,LC通过投射至前扣带回皮层(ACC)和杏仁核(Amygdala),调控疼痛的情绪成分。偏头痛患者ACC与杏仁核的功能连接增强,可能加剧疼痛的情感负荷。

ACC对脊髓感觉信息传递起到下行易化调控

边缘系统与情绪共病机制

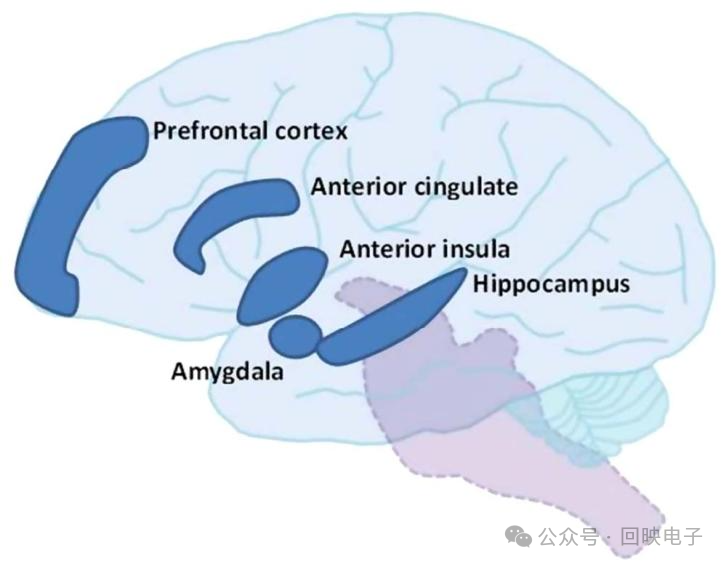

偏头痛与焦虑、抑郁等情绪障碍的高度共病性提示边缘系统的关键作用。杏仁核作为情绪处理的核心区域,其与海马旁回和前岛叶的功能连接在偏头痛患者中显著增强。这种连接的增强可能通过增强疼痛的情绪记忆和应激反应,诱发头痛慢性化。

偏头痛研究中认为存在功能或结构异常的情感-动机脑区。

HUIYING

VNS缓解偏头痛的神经机制

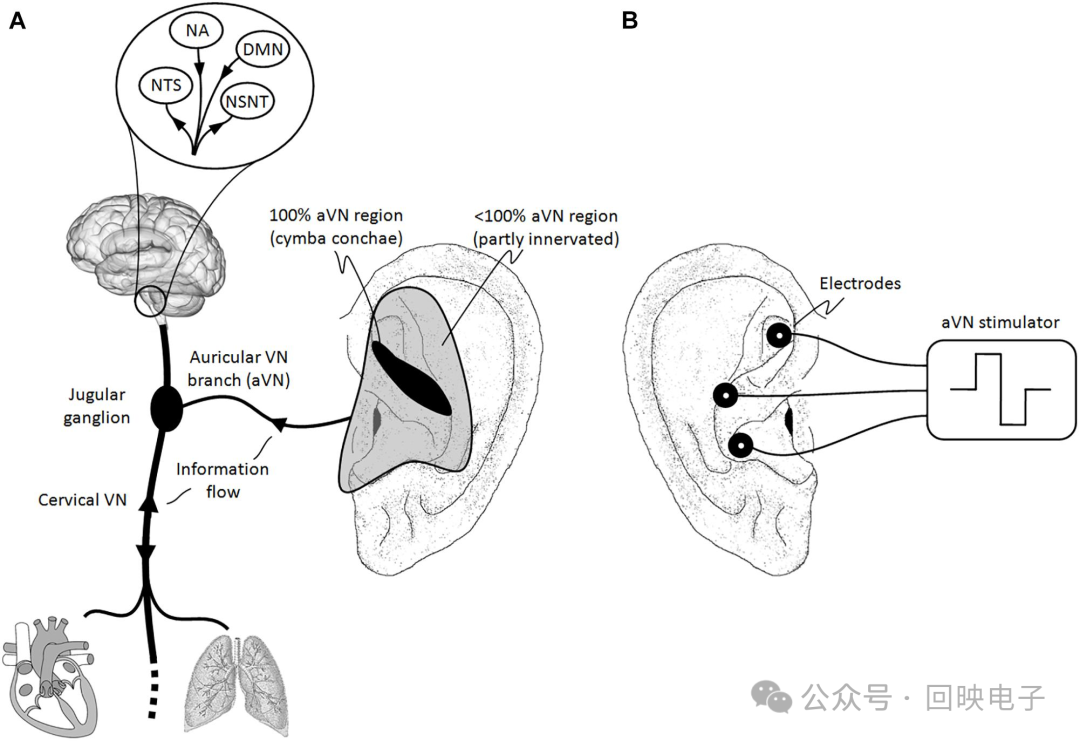

迷走神经的解剖与刺激靶点

迷走神经耳支(ABVN)分布于耳甲艇和耳轮脚,其Aβ型有髓纤维密度最高。经皮耳迷走神经刺激(taVNS)通过电极刺激该区域,激活ABVN的传入纤维,信号经结节神经节传递至孤束核(NTS)。

耳廓的自然感觉神经支配与人工刺激

中枢调节通路

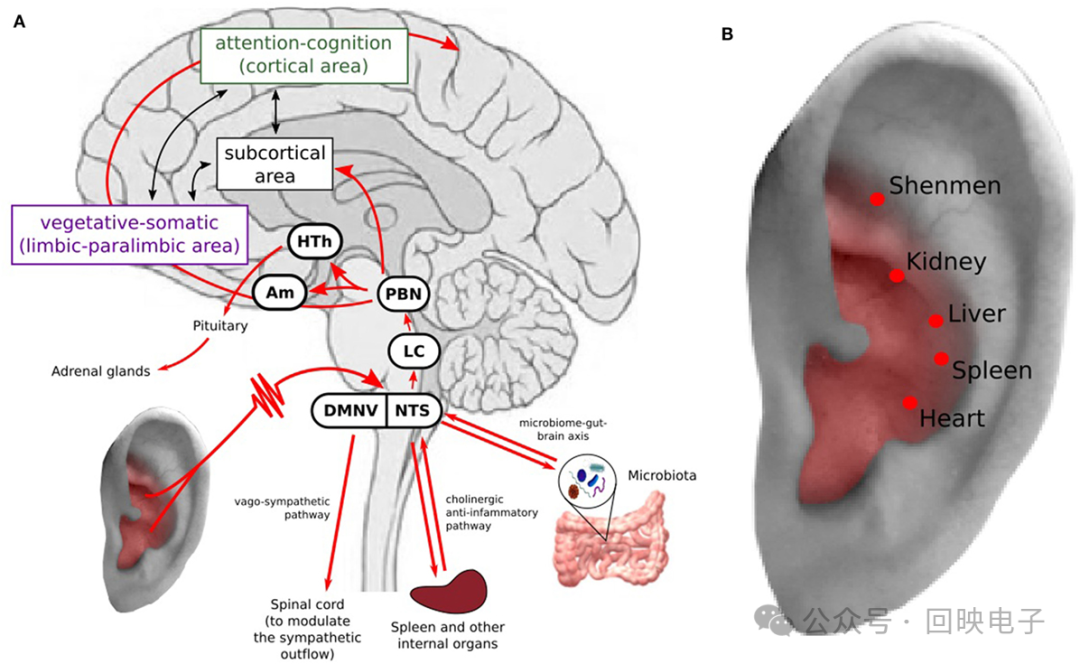

NTS作为迷走神经的主要中继核,通过两条通路调节疼痛

上行通路:NTS投射至蓝斑核(LC)和中缝核(RN),激活去甲肾上腺素能和5-羟色胺能下行抑制系统,抑制脊髓三叉神经核的谷氨酸释放。

下行通路:NTS通过臂旁核(PBN)间接调控丘脑和皮层,调节疼痛的感知和情绪反应。

耳穴与人体生理调节相关的神经调节通路及耳穴分布

功能网络重塑

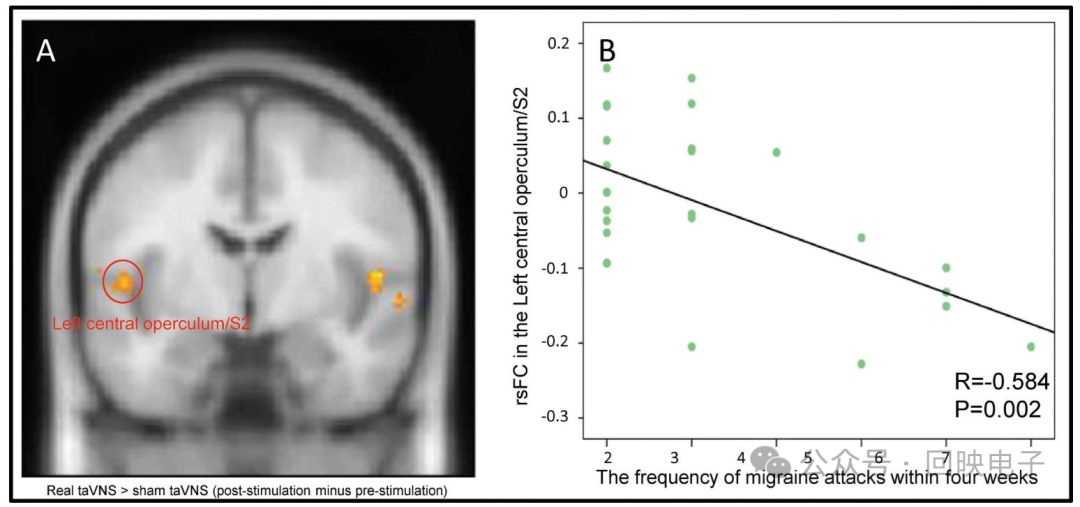

taVNS显著调节静息态功能连接(rsFC)

蓝斑核网络:1Hz taVNS使LC与右侧颞顶联合区(TPJ)的功能连接增强(r = 0.62, p = 0.001),TPJ参与疼痛的空间注意调控。

边缘系统:taVNS降低杏仁核与海马旁回的功能连接(Δr = -0.35, p = 0.02),减轻疼痛的情绪负荷。

默认模式网络:taVNS抑制后扣带回皮层(PCC)与内侧前额叶(mPFC)的连接,减少疼痛相关的自发思维反刍。

rsFC与偏头痛发作频率的关联

taVNS对静息态功能连接的影响

HUIYING

临床研究验证

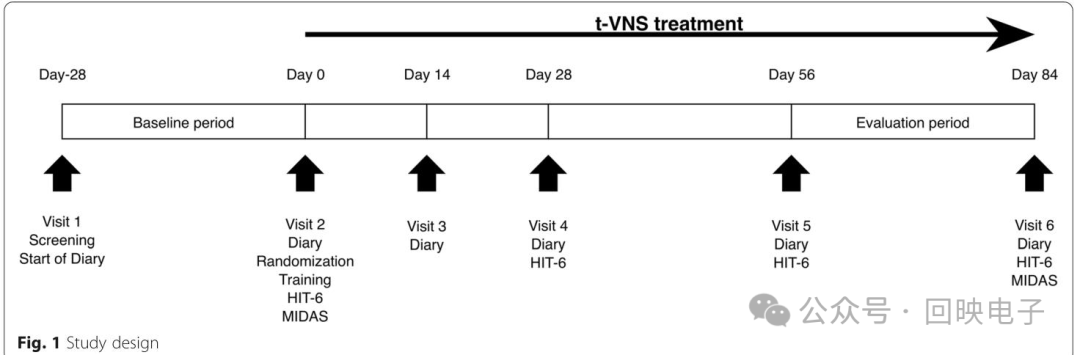

研究设计:

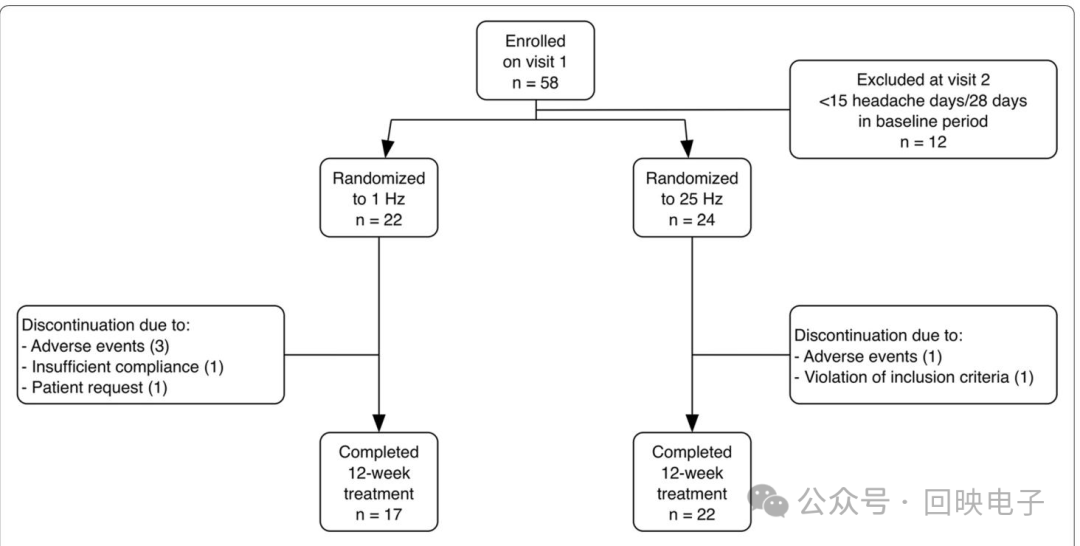

一项双盲RCT纳入46例慢性偏头痛患者,随机分为1Hz taVNS组(n=24)和25Hz taVNS组(n=22),治疗周期为12周,每日刺激4小时。

研究设计

研究结果:

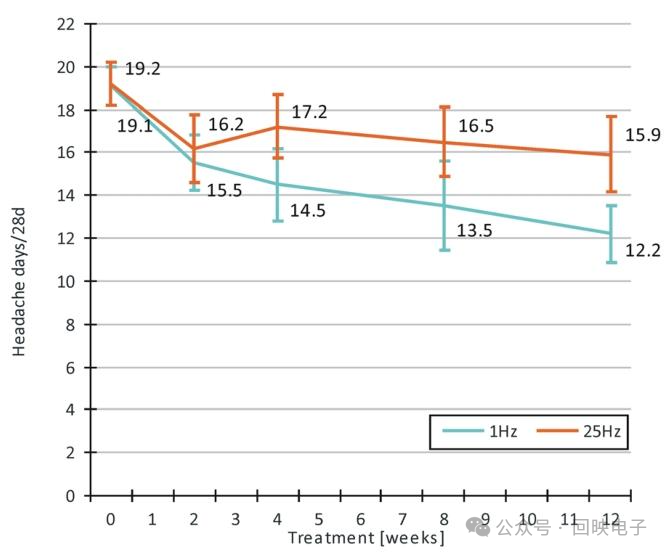

头痛天数:1Hz组头痛天数从基线19.2天/月降至12.2天/月(Δ= 7.0天,p < 0.01),显著优于25Hz组的Δ?= 3.3天(p = 0.035)。

1Hz与25Hz taVNS头痛天数变化对比

疼痛强度:1Hz组视觉模拟评分(VAS)从7.5降至4.2(Δ= 3.3,p < 0.001),25Hz组从7.4降至5.8(Δ?= 1.6,p = 0.04)。

研究总结

1Hz 的 taVNS 每天 4 小时、持续 3 个月的治疗对慢性偏头痛预防有效,减少头痛天数的效果与托吡酯和 A 型肉毒杆菌毒素相当,能改善患者生活质量,安全性良好,患者依从性高。但 t-VNS 治疗慢性偏头痛的长期效果和作用机制仍需进一步研究 。

HUIYING

具体治疗参数

刺激参数

参数 | 推荐值及说明 |

频率 | 1 Hz(低频刺激通过诱导长时程抑制(LTD)持久抑制三叉神经核活动) |

强度 | 1.5–3.0 mA(产生轻微麻刺感但不引起疼痛) |

单次时长 | 2小时(每日2次,总4小时/天以维持治疗效果) |

总疗程 | 12周(持续治疗可显著减少头痛发作频率) |

刺激靶点 | 耳甲艇(迷走神经纤维分布密集,为最优靶点) |

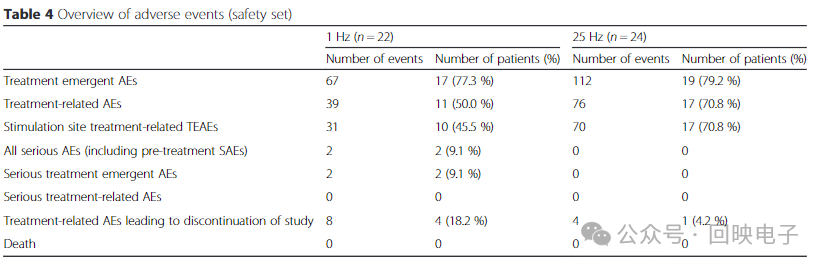

安全性评估

不良事件:1Hz组不良事件发生率为50%,主要为局部红斑(35%)和瘙痒(15%);25Hz组因高频刺激导致皮肤溃疡发生率较高(70.8%)。

严重事件:无严重不良事件报告,依从性达85%。

HUIYING

回映产品

本产品采用经皮耳迷走神经刺激(taVNS)技术,采用经皮耳迷走神经刺激(taVNS)技术,通过非侵入性电刺激耳甲腔及耳甲艇的迷走神经分支,精准调控耳部迷走神经分支(耳甲腔CO10、耳甲艇CO15等穴位);具有多种刺激模式、信号调节范围大,直接作用于神经生理机制,可适用于睡眠障碍、焦虑症状、乏力、食欲减退、偏头痛、以及癫痫等多种疾病的辅助治疗。

经皮耳迷走神经刺激(taVNS)

经皮耳迷走神经刺激(taVNS) 回映自研经耳迷走神经电刺激耳甲电极

回映自研经耳迷走神经电刺激耳甲电极

基本参数

刺激强度(mA):10(标注条件:SK)

刺激频率(Hz):0~200

刺激波宽(us):100~1000

刺激维持ON状态:1~500可调

刺激间歇OFF状态(S):1~500可调

刺激波形:三角波、方波(对称/不对称)

-

医疗电子

+关注

关注

30文章

1387浏览量

91365 -

电刺激装置

+关注

关注

0文章

25浏览量

5682

发布评论请先 登录

迷走神经电刺激适应症之taVNS缓解认知障碍

闭环经皮耳廓迷走神经刺激(taVNS)与 EEG、HRV 的技术融合

taVNS经耳迷走神经电刺激适应症之改善抑郁、焦虑情绪

taVNS经耳迷走神经电刺激适应症之改善功能性消化不良

迷走神经电刺激适应症之taVNS改善功能性消化不良

taVNS经耳迷走神经电刺激适应症之改善慢性/原发性失眠?

经颅电刺激适应症之tDCS治疗注意力缺陷ADHD

经颅电刺激系列之迷走神经刺激(VNS)

taVNS经耳迷走神经电刺激适应症之缓解偏头痛

taVNS经耳迷走神经电刺激适应症之缓解偏头痛

评论