一、闭环taVNS技术概述

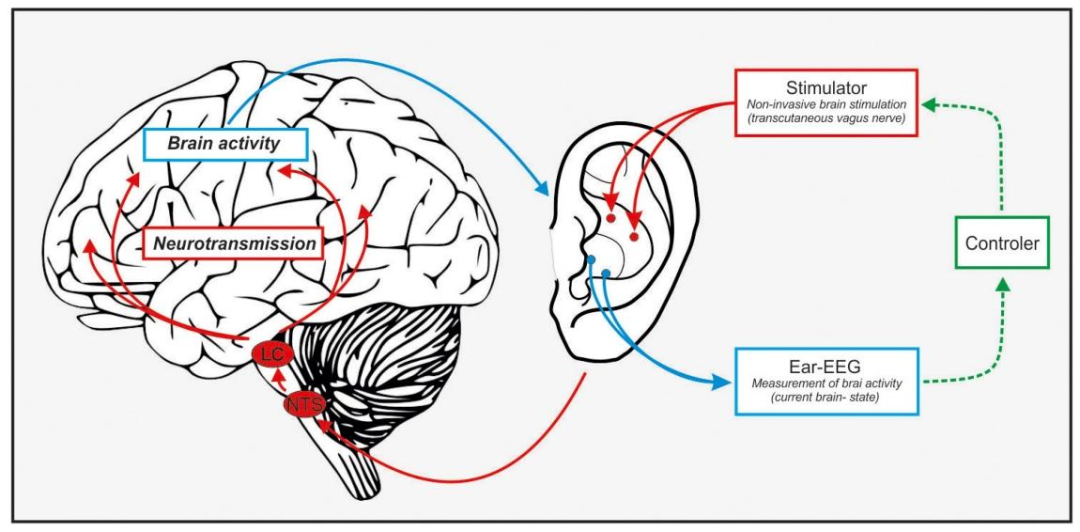

经皮耳迷走神经刺激(taVNS)是一种非侵入性神经调控技术,通过电刺激耳甲腔等区域的迷走神经耳支(ABVN),实现对中枢神经系统的调节。闭环taVNS(CL-taVNS)于2020年由Badran等人正式提出,其核心特征是通过生物反馈信号实时调控刺激过程,形成“感知-处理-刺激”的闭环系统。与传统开环taVNS相比,闭环系统能根据患者生理状态动态调整参数,显著提升治疗针对性与效率。

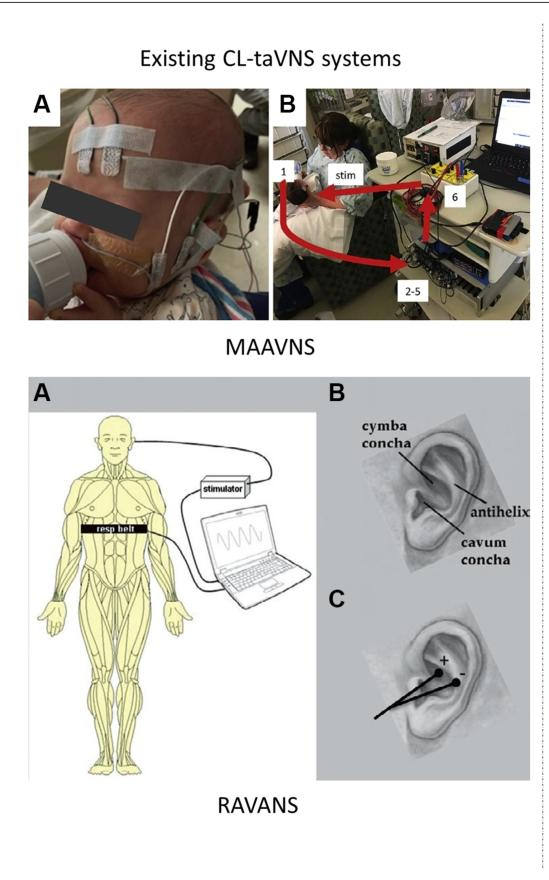

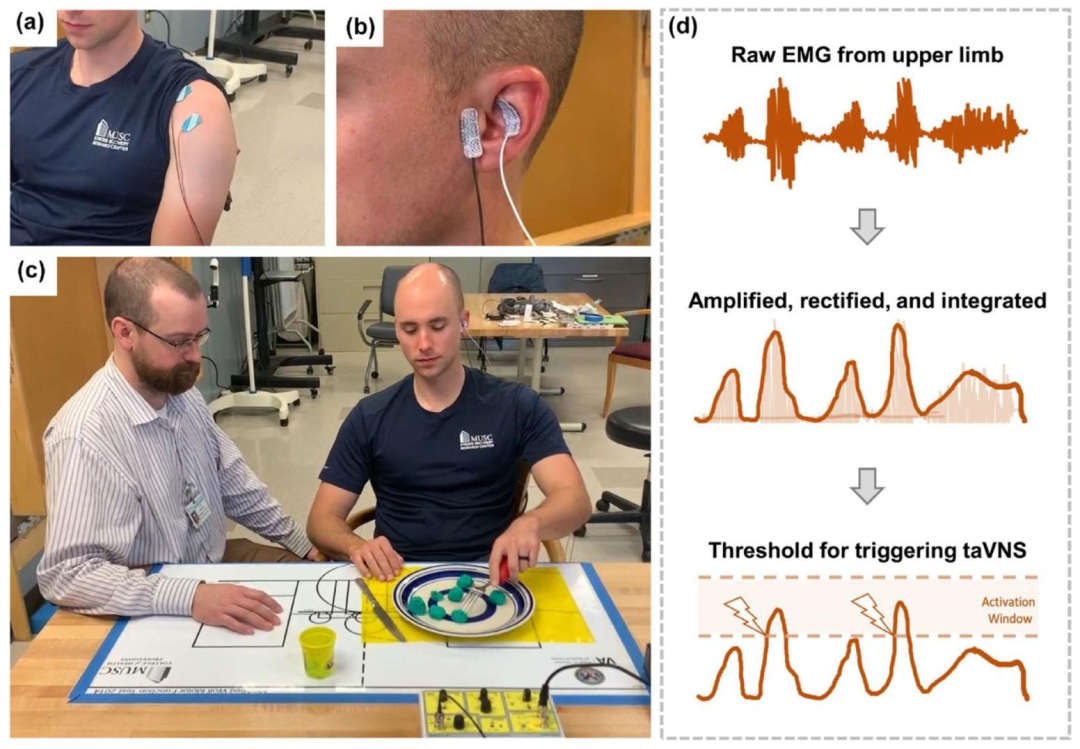

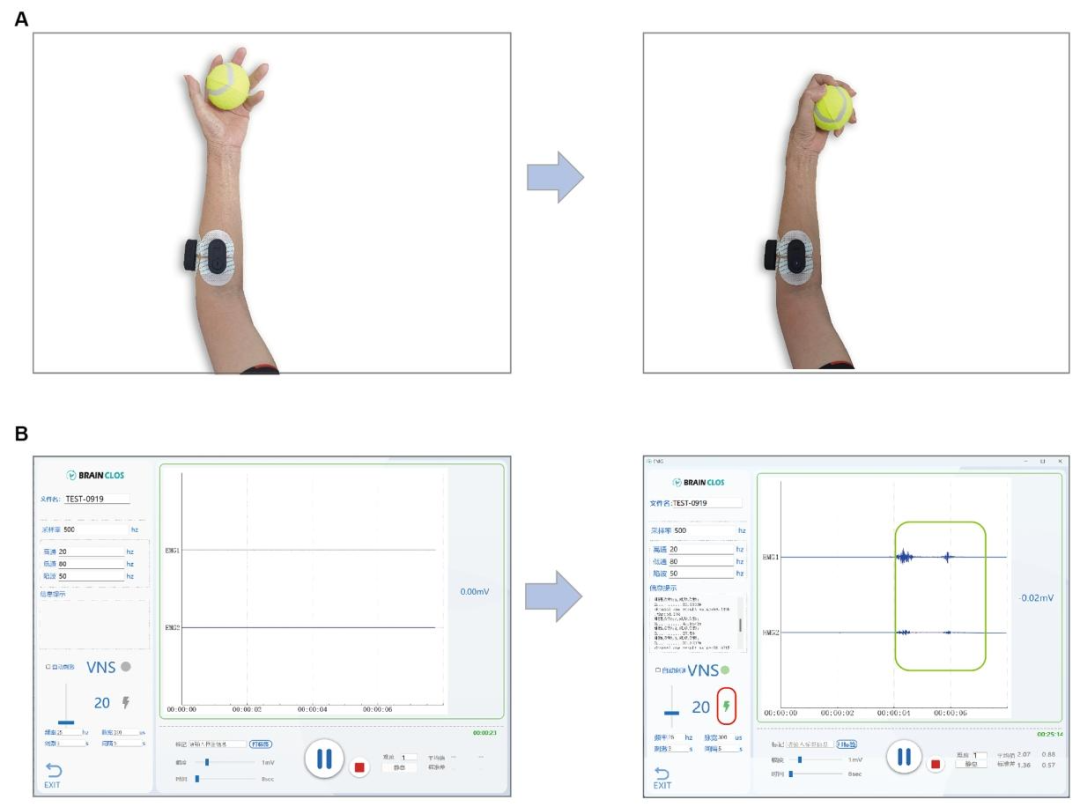

现有闭环taVNS系统的技术形态有:呼吸门控耳迷走神经刺激(RAVANS)、运动激活耳迷走神经刺激(MAAVNS)。MAAVNS通过肌电图(EMG)信号触发taVNS,实现刺激与运动任务的精准同步。其技术架构包括:

?信号采集:在颊肌等部位放置EMG电极,实时捕捉肌肉电活动。

?数据处理:通过带通滤波(20-80Hz)、整流和积分等步骤处理信号,设定个体化阈值

?刺激输出:当EMG信号超过阈值时,释放25Hz、300μs的脉冲序列,强度控制在痛阈以下。

两种

技术形态闭环经皮耳迷走神经刺激

HUIYING

中风后上肢运动障碍的神经生理基础

神经损伤的解剖学机制

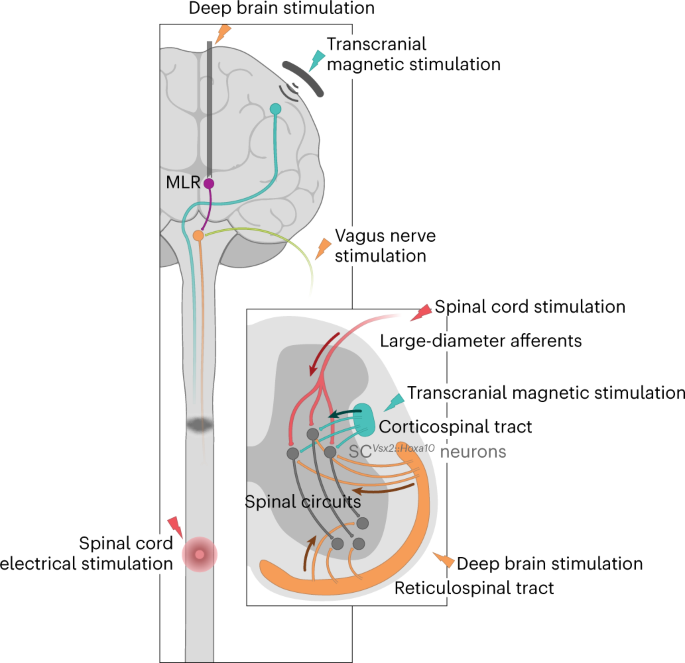

中风导致的上肢运动障碍主要源于皮质脊髓束(CST)损伤。当大脑中动脉闭塞等事件发生时,初级运动皮层(M1)、基底节等区域血流中断,导致神经元凋亡和髓鞘脱失。研究指出,缺血性中风后,CST轴突运输障碍可使远端脊髓运动神经元失去营养支持,表现为肌肉弛缓性瘫痪。

皮质脊髓束(CST)损伤后的脊髓环路

神经可塑性障碍

尽管存在不可逆损伤,大脑可通过以下机制实现功能重组:

?同侧皮层代偿:健侧M1通过胼胝体抑制解除,增强对患侧的支配。

?皮质下通路激活:前庭脊髓束、网状脊髓束等替代CST部分功能。

?突触重塑:未受损神经元通过树突棘增生形成新连接。fMRI研究显示,中风后6个月,辅助运动区(SMA)的激活强度与上肢功能恢复呈正相关。

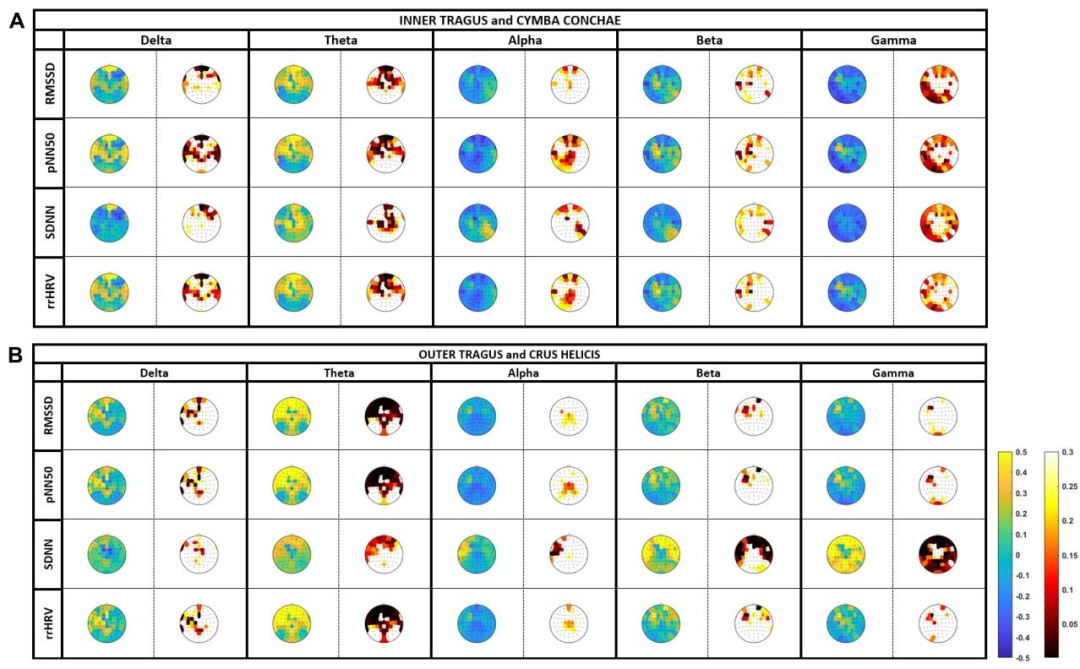

自主神经功能紊乱的影响

中风常伴随自主神经失衡,表现为心率变异性(HRV)降低。HRV中的RMSSD(反映迷走神经张力)与上肢FMA-UE评分呈显著正相关。自主神经失调可通过以下途径影响运动康复:

?脑血流调节障碍:交感神经过度激活导致血管痉挛,减少运动皮层血流。

?炎症级联反应:迷走神经张力低下削弱对细胞因子的抑制作用,加重神经损伤。

心率变异性(HRV)与皮层振荡活动(EEG)的相关性

HUIYING

闭环taVNS改善上肢功能的核心机制

神经递质系统的调控作用

闭环taVNS通过ABVN-NTS-LC通路调节单胺类神经递质释放:

?去甲肾上腺素(NE):刺激孤束核(NTS)投射至蓝斑(LC),促进NE释放。NE可增强M1区锥体神经元兴奋性,提高动作电位发放频率。

?5 -羟色胺(5-HT):通过中缝核通路调节脊髓运动神经元的突触可塑性,改善肌肉协调。

?GABA与谷氨酸:闭环刺激可恢复纹状体的兴奋-抑制平衡,减少异常运动模式。

调控神经系统提升去甲肾上腺素(NE)

皮质脊髓束可塑性的增强效应

MAAVNS等闭环系统通过“运动-刺激”同步机制强化CST重塑:

?长时程增强(LTP):刺激与运动执行的时间相关性可诱导M1区突触效能持久增强。动物实验显示,闭环taVNS组的CST轴突芽生数量是开环组的1.8倍。

?运动皮层地图重构:通过重复刺激,手部代表区向受损区域扩展。fMRI显示,闭环治疗8周后,患者M1区手功能代表区体积增加12%。

自主神经-运动功能的交互调节

闭环taVNS通过改善HRV间接促进运动康复:

?HRV与运动学习:RMSSD每增加5ms,WMFT测试中抓握任务完成时间缩短0.3秒。

?脑血流耦合:迷走神经张力升高可通过降压反射增加运动皮层灌注。经颅多普勒显示,闭环刺激时MCA血流速度提升15±3%。

?炎症抑制:迷走神经介导的“胆碱能抗炎通路”可降低IL-6等细胞因子水平,减轻神经水肿。

下行抑制通路的调节

闭环taVNS可通过抑制脊髓背角伤害性传入,减少痉挛发生:

?α2肾上腺素能受体激活:LC-NE系统投射至脊髓后角,抑制伤害性信号上传。

GABAergic中间神经元激活:刺激促进脊髓抑制性中间神经元释放GABA,缓解肌肉痉挛。的Ashworth量表数据显示,闭环治疗组痉挛评分下降1.2±0.4分,显著优于对照组。

HUIYING

临床实验研究与实际应用进展

随机对照试点研究

研究方法:

样本:20例慢性期中风患者(病程> 6个月),随机分为MAAVNS组(n=10)和开环taVNS组(n=10)。

MAAVNS装置及触发原理图概述

干预:

MAAVNS组:通过三角肌EMG触发taVNS(25 Hz,500μs,2 mA),同步进行任务特异性训练(TST),共12次/ 4周。

开环组:接受非同步taVNS(5 s ON/5 s OFF,总脉冲45,000次)+TST。

评估:采用Fugl-Meyer上肢评估(FMA-UE)、Wolf运动功能测试(WMFT)于基线、第3/6/9/12次治疗后评估。

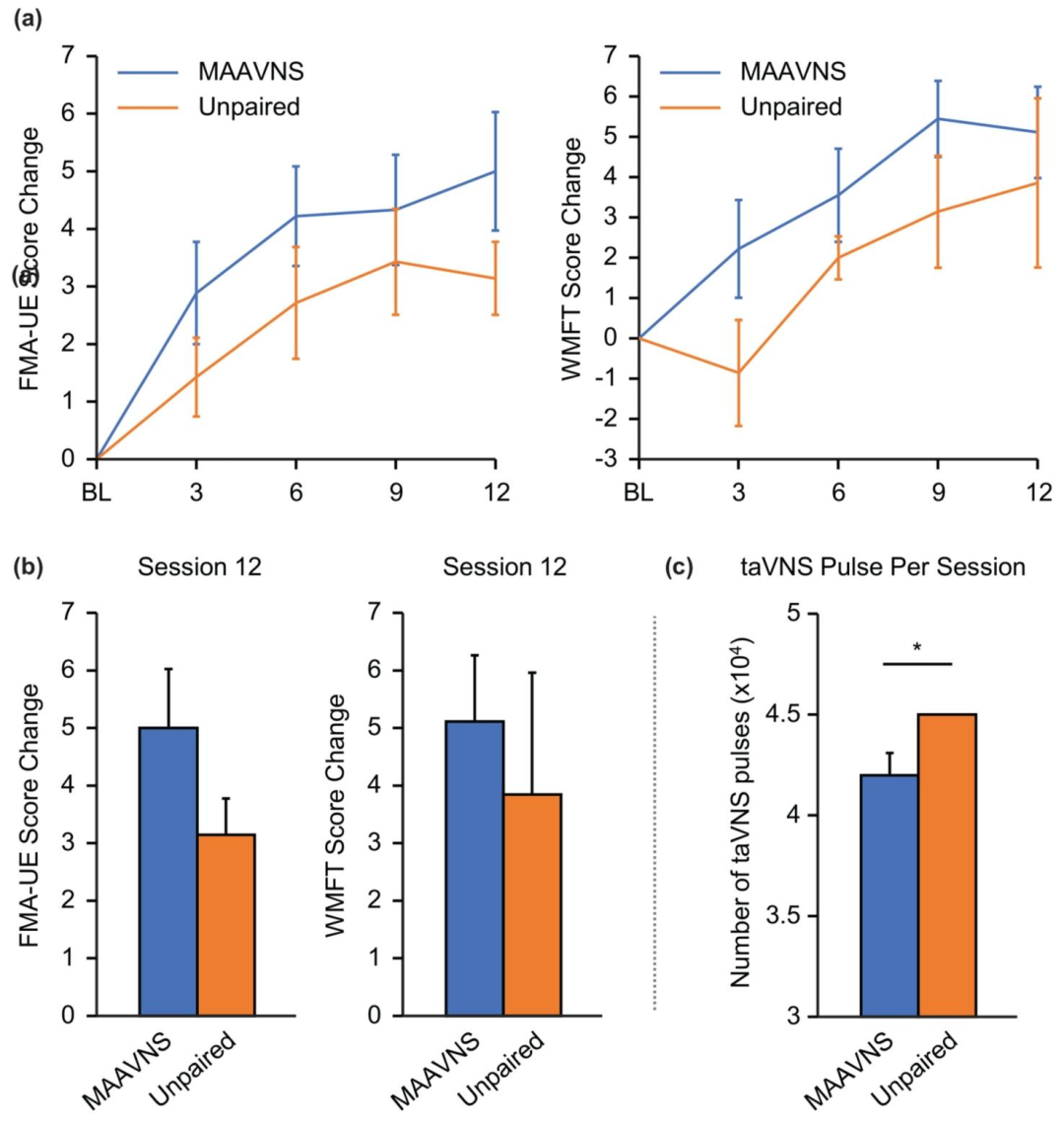

研究结果:

MAAVNS可能以更少的脉冲传递产生更显著的效果

运动功能改善、刺激效率:MAAVNS组总脉冲数(36,070±3,205)较开环组(45,000)减少20%(P<0.03)。

研究结论:

闭环MAAVNS较开环taVNS可更高效地改善中风后上肢功能,且减少刺激负荷,其效应量与植入式VNS相当,提示非侵入性闭环调控的临床潜力。

taVNS同步运动训练疗效研究

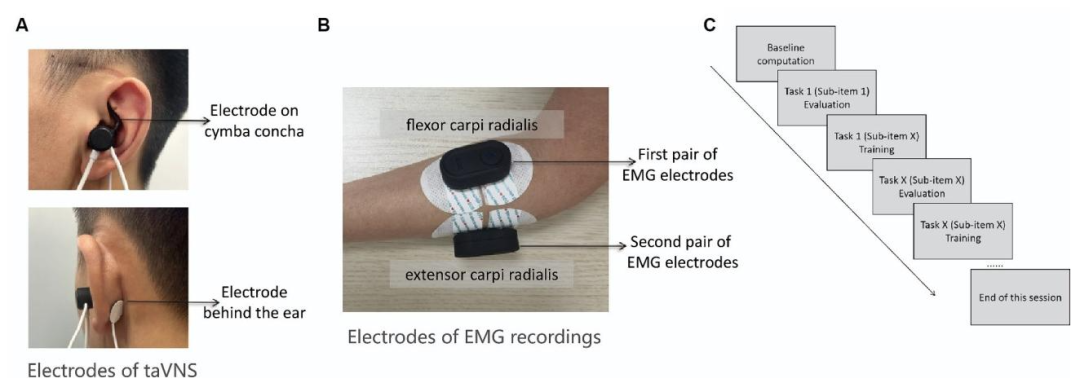

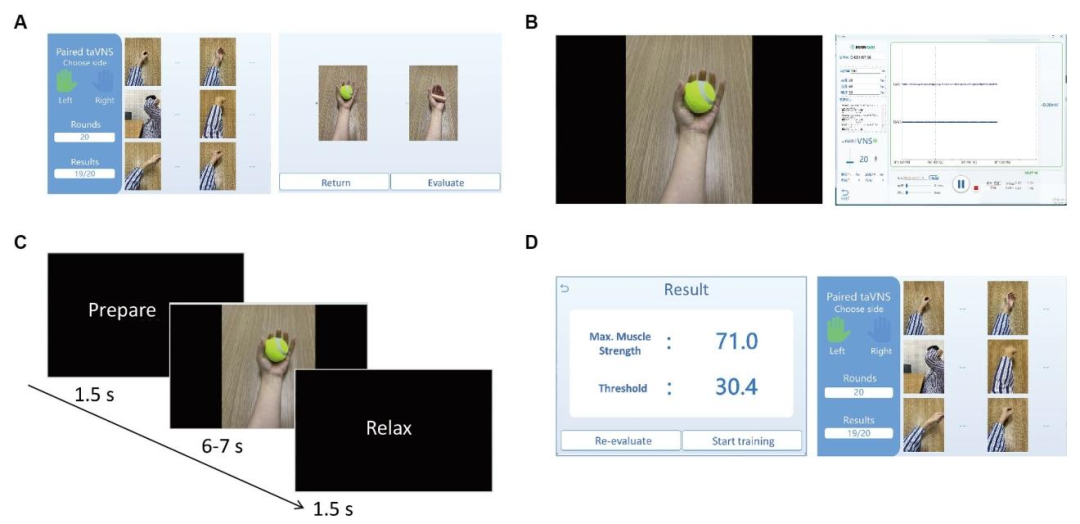

研究设计和刺激流程

指导同步训练

研究方法:

样本:150例亚急性期中风患者(病程2周- 6个月),随机分为三组:

1.同步taVNS组:EMG触发taVNS与运动训练同步进行;

2.序贯taVNS组:taVNS先于运动训练;

3.假刺激组:电极置于非迷走神经支配区。

干预:各组接受14天治疗(每日1次,每次45-60 min),taVNS参数为25 Hz,300μs,强度

评估:主要终点为FMA-UE评分改善值,次要终点包括WMFT、肌电特征及心率变异性(HRV)。

研究结果:

FMA-UE改善:

同步组:Δ6.9±1.2分,显著高于序贯组(Δ3.18±0.8)和假刺激组(Δ2.91±0.7)(P<0.01)。

同步组WMFT评分改善(Δ6.5±1.0)亦显著优于其他两组(P<0.05)。

HRV关联:同步组治疗后RMSSD(反映副交感神经张力)从28±6 ms增至35±7 ms,与FMA-UE改善呈正相关(r=0.52,P<0.01)。

肌电图并指示由成功完成的运动触发的经皮耳迷走神经刺激

研究结论:

闭环taVNS与运动训练同步实施可显著提升中风后上肢功能恢复,其机制可能与自主神经调控(HRV改善)和神经可塑性的协同作用相关,提示闭环系统在亚急性期康复中的优势。

联合治疗策略的探索

“闭环taVNS+BCI”联合方案:

?脑机接口:通过EEG识别运动想象意图,作为taVNS触发信号。

功能电刺激(FES):在taVNS触发同时,对瘫痪肌群施加电刺激,增强运动执行。初步结果显示,联合治疗可使FMA-UE评分提升幅度增加30%。

HUIYING

标准化治疗参数

核心刺激参数设置

参数类型 | 推荐值 | 调节范围 |

频率 | 25Hz | 10-50Hz |

脉冲宽度 | 300μs | 100-500μs |

电流强度 | 2-6mA | 0.5-10mA |

刺激时长 | 3s /次 | 1-5s |

占空比 | 30% | 20-50% |

电极放置方案

推荐采用双电极配置:

?主电极:直径2mm银-氯化银电极,置于左耳甲腔,此处ABVN innervation率达100%。

?参考电极:置于耳后乳突区,减少头皮电阻干扰。

?接地电极:前额中央,降低50Hz工频干扰。

疗程设计

?急性期(中风后2周- 3个月):每日1次,连续28天。

?恢复期(3-6个月):每周3次,持续12周。

?维持期(6个月后):每月2次,防止功能退化。

结论

闭环taVNS通过EMG等生物信号的实时反馈,实现了对中风后上肢运动功能的精准调控。其核心机制包括神经递质调节、皮质脊髓束重塑和自主神经功能改善。临床研究显示,标准化闭环治疗可使FMA-UE评分提升7.2±1.8分,显著优于传统开环模式。未来需在精准刺激策略、长期疗效机制等方面深入探索,同时解决设备成本和医保覆盖等产业化问题,推动该技术从实验室向临床广泛转化。

HUIYING

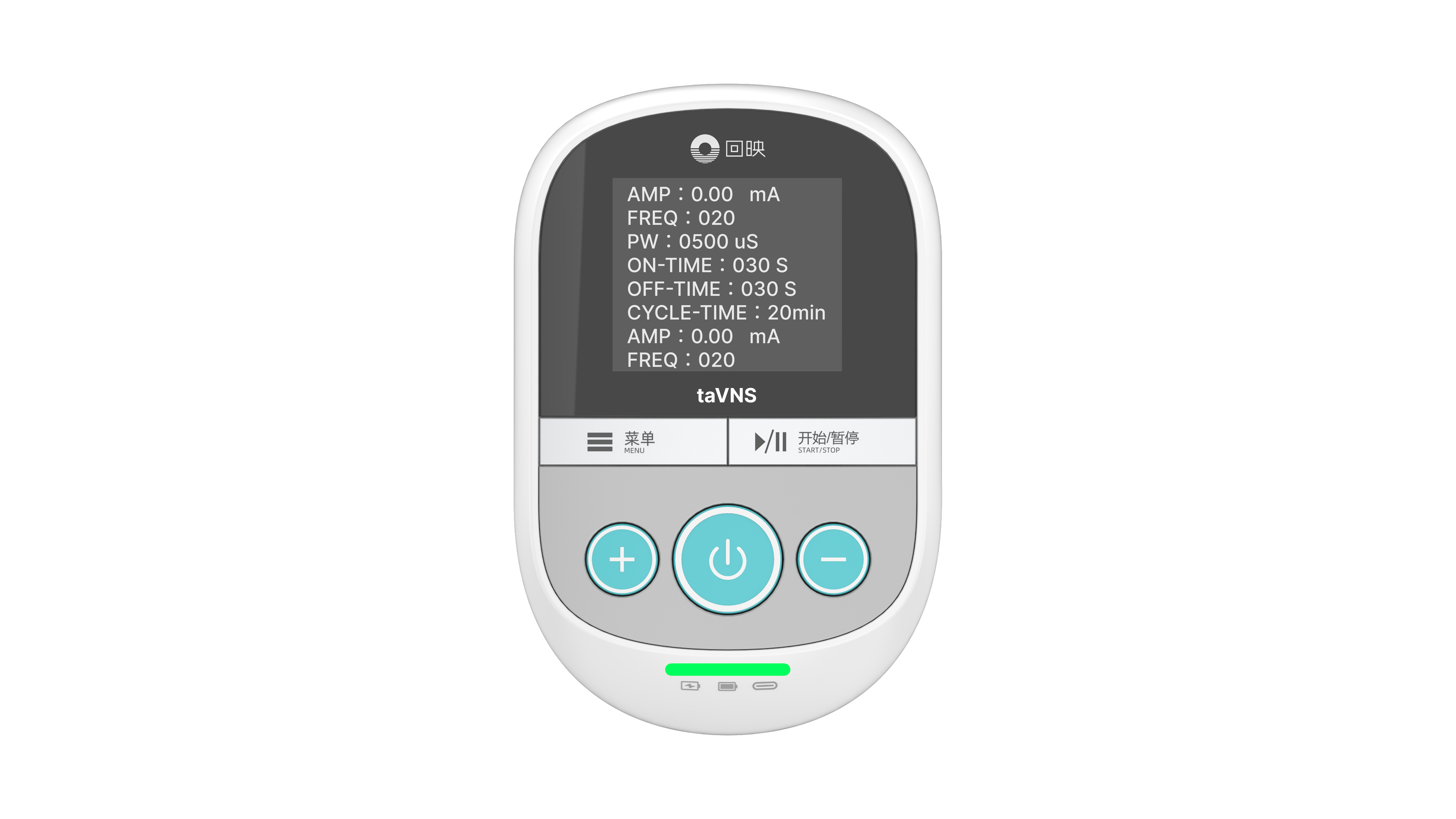

回映产品

产品1.经皮耳迷走神经刺激(taVNS)

本产品采用经皮耳迷走神经刺激(taVNS)技术,采用经皮耳迷走神经刺激(taVNS)技术,通过非侵入性电刺激耳甲腔及耳甲艇的迷走神经分支,精准调控耳部迷走神经分支(耳甲腔CO10、耳甲艇CO15等穴位);具有多种刺激模式、信号调节范围大,直接作用于神经生理机制,可适用于睡眠障碍、焦虑症状、乏力、食欲减退、偏头痛、以及癫痫等多种疾病的辅助治疗。

经皮耳迷走神经刺激(taVNS)

经皮耳迷走神经刺激(taVNS) 回映自研经耳迷走神经电刺激耳甲电极

回映自研经耳迷走神经电刺激耳甲电极

基本参数

刺激强度:0 - 30mA;

刺激频率:1 - 200Hz;

刺激脉宽:100 - 1000us;

刺激维持ON状态:1 - 500s;

刺激间歇OFF状态:1 - 500s;

淡入淡出时间:0 - 10s.

产品2.单通道肌电/心电/皮电采集设备

单通道肌电采集设备创新性地采用type-C转脑电电极以简单轻便的方式实现了单通道肌电、心电、皮电采集,且基于结构与硬件的特殊设计,支持高原环境下进行采集。另外产品总体结构采用魔术贴设计,方便于全身佩戴。

单通道肌电/心电/皮电采集设备

单通道肌电/心电/皮电采集设备

基本参数

1.模数转换:24位;

2.通道数:2;

3.示值准确度:误差不大于±10%或±2μV,两者取较大值;

4.测量范围:测量范围±350mV;

5.分辨率:分辨率≤2uV;

6.系统噪声:系统噪声≤1uV;

7.通频带:通频带为20Hz~250Hz(不包括陷波波段);

8.差模输入阻抗:差模输入阻抗大于5MΩ;

9.共模抑制比:共模抑制比大于100dB;

10.工频陷波器:设备有50Hz陷波器,衰减后幅值不大于5μV(峰-谷值);

11.工作噪音:工作噪音不大于65dB(A);

参考文献

1.Closed-Loop Transcutaneous Auricular Vagal Nerve Stimulation: Current Situation and Future Possibilities

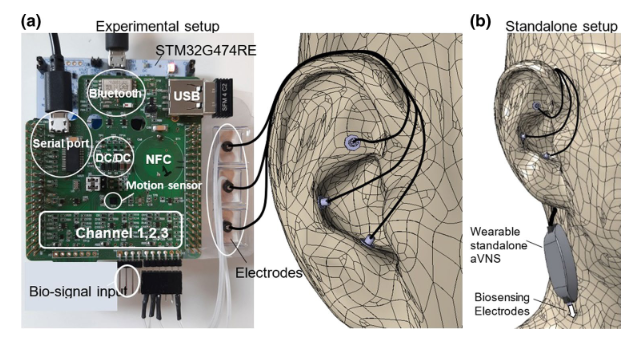

2.Auricular vagus nerve stimulator for closed?loop biofeedback?based operation

3.Closed-loop transcutaneous auricular vagus nerve stimulation for the improvement of upper extremity motor function in stroke patients: a study protocol

4.The Acute Effects of Varying Frequency and Pulse Width of Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation on Heart Rate Variability in Healthy Adults: A Randomized Crossover Controlled Trial

5.Brain–Heart Interaction During Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation

6.Transcranial Auricular Vagus Nerve Stimulation (taVNS) and Ear-EEG: Potential for Closed-Loop Portable Non-invasive Brain Stimulation

7.Design and Validation of a Closed-Loop, Motor-Activated Auricular Vagus Nerve Stimulation (MAAVNS) System for Neurorehabilitation

8.Motor Activated Auricular Vagus Nerve Stimulation as a Potential Neuromodulation Approach for Post-Stroke Motor Rehabilitation: A Pilot Study

-

医疗电子

+关注

关注

30文章

1387浏览量

91366 -

电刺激装置

+关注

关注

0文章

25浏览量

5682

发布评论请先 登录

【TL6748 DSP申请】基于TMS320C6748的康复刺激仪

人体上肢运动表面肌电特征研究

控制双机器人系统,向中风患者提供上肢治疗运动

3D治疗机器人?中风患者康复的福音!

微软Kinect体感设备:辅助中风患者治疗

科学家以机器学习改善中风后复健成效

虚拟现实康复游戏亮相SXSW_可为中风患者提供康复治疗

使用可穿戴气压传感器改善活动性障碍中风患者的活动识别资料说明

新型电极能实现深部脑刺激治疗机理

深度学习的使用,将帮助医生更快地诊断和治疗中风患者

闭环经皮耳廓迷走神经刺激(taVNS)与 EEG、HRV 的技术融合

闭环 taVNS 刺激对中风后上肢运动功能的改善治疗

闭环 taVNS 刺激对中风后上肢运动功能的改善治疗

评论