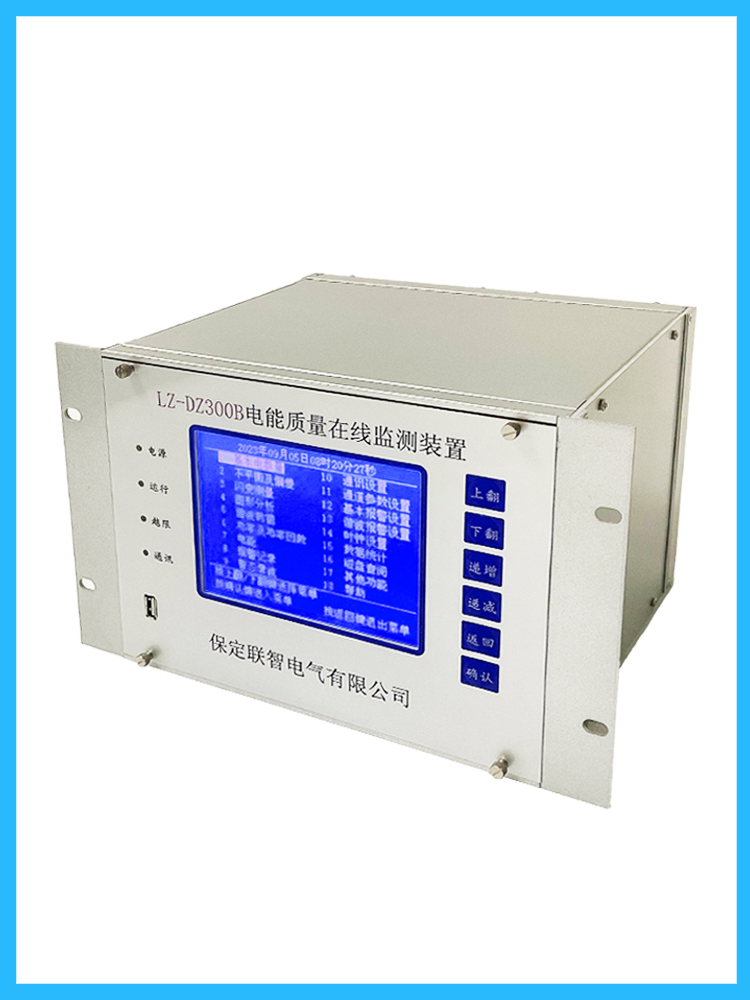

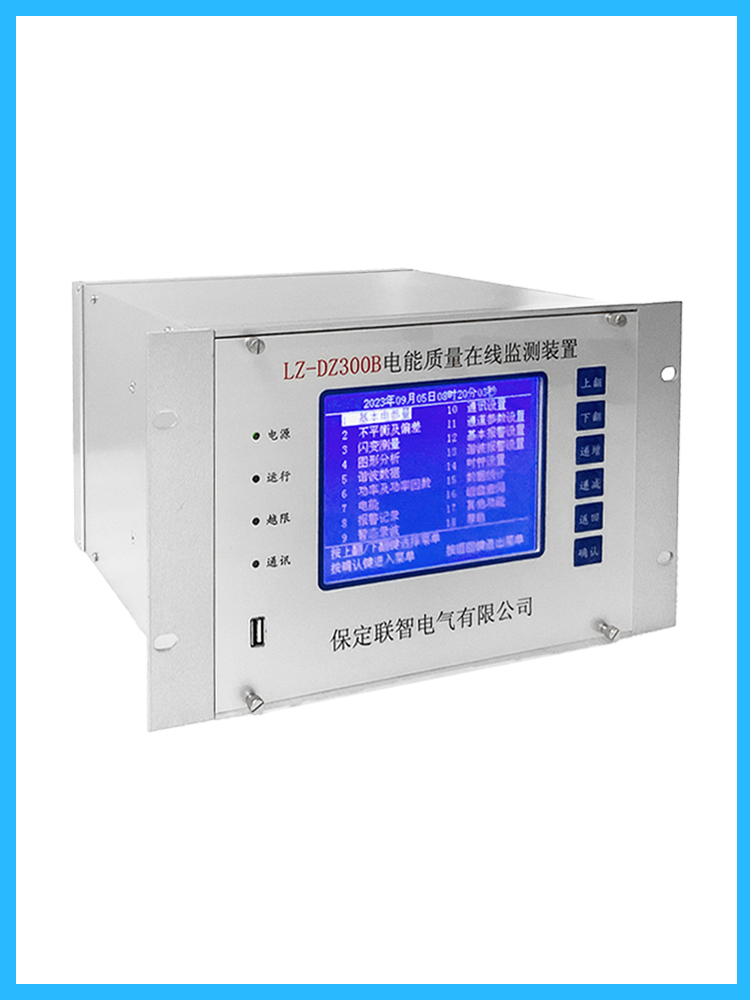

LZ-DZ300B电能质量在线监测装置

标准更新频率对电能质量在线监测装置的生产和应用具有全链条影响,从研发设计到市场准入、从供应链管理到用户运维均需动态适配。以下结合最新行业实践与政策导向,从六大维度展开分析:

一、生产端:技术迭代与成本重构

1. 研发周期与设计复杂度提升

硬件架构迭代:新标准(如 DL/T 1228-2025)要求监测装置支持每 12 个月固件升级,并通过系统标定精度验证,这迫使企业采用模块化设计以降低升级成本。例如,某企业为适配 IEC 61850 通信协议,需在硬件中集成支持多协议的通信模块,研发周期延长 30%,单台设备成本增加 15%。

测试体系重构:新版标准新增快速电压变化(RVC)测量和AI 驱动的谐波源定位功能,企业需升级测试设备(如 Dranetz HDPQ Plus),测试成本提高 20%-30%。部分企业因测试能力不足,被迫委托第三方实验室,导致认证周期延长 2-3 个月。

2. 供应链协同压力加剧

零部件标准适配:核心元器件(如 ADC 芯片、互感器)需同步符合新标准。例如,EN 50160-2025 对谐波限值的调整,要求互感器精度从 0.5 级提升至 0.2 级,某供应商因技术升级滞后,导致整机厂被迫更换供应商,供应链切换成本增加 10%。

标识与追溯体系重构:工业互联网标识解析标准(如 YD/T 4673-2024)要求零部件全生命周期可追溯,生产企业需在原材料采购、生产过程中嵌入标识编码系统,初期投入约 500 万元,中小企业面临较大资金压力。

3. 库存管理风险升级

旧标准设备贬值:GB/T 19862-2016 替代版发布后,某企业库存的 2000 台旧型号设备因无法支持 IEC 61850 协议,被迫以原价 30% 折价处理,直接损失约 1200 万元。

生产计划动态调整:为应对标准更新,企业需采用小批量、多批次生产模式。例如,某头部企业将月产能从 1 万台调整为 5000 台,增加柔性产线投入约 800 万元,但可降低 30% 的库存积压风险。

二、应用端:合规成本与运维模式变革

1. 用户投资成本激增

设备替换与升级:国家电网要求 2025 年重点变电站监测覆盖率不低于 90%,某省级电网公司需更换 3000 台旧设备,按单台 4 万元计算,直接采购成本达 1.2 亿元。此外,旧设备改造(如增加 AI 分析模块)成本约为新设备的 60%,但改造周期长达 6 个月。

系统兼容性改造:IEC 61850 协议普及后,某化工企业需对原有 SCADA 系统进行协议转换层改造,涉及软件重构与接口开发,投入约 200 万元,改造期间生产线停机损失约 50 万元。

2. 运维模式智能化转型

远程升级与诊断:新标准强制要求设备支持OTA 固件升级,某数据中心通过部署边缘计算节点,将设备维护效率提升 40%,但需额外投入 50 万元建设运维平台。

数据合规与共享:国家能源局计划 2025 年实现省级监管平台数据互联互通,某新能源场站为满足数据接口要求,需改造本地数据库,增加数据加密与脱敏功能,投入约 80 万元。

3. 行业准入壁垒强化

认证周期延长:CE 认证因 EN 标准更新需重新检测,某出口企业因未及时跟踪 EN 61010-1:2025 修订,导致产品在欧盟市场被暂停销售 3 个月,直接损失约 200 万欧元。

技术资质门槛提高:IEC Class A 级测量标准普及后,某中小企业因测试能力不足无法通过认证,被迫退出高端市场,市场份额从 12% 降至 5%。

三、行业生态:市场分化与技术创新

1. 头部企业主导市场

技术溢价能力凸显:国电南瑞、许继电气等头部企业凭借提前布局 IEC 标准的技术优势,高端产品市占率从 2023 年的 28.5% 提升至 2025 年的 31.2%,单台设备售价较中小企业高 15%-20%。

生态壁垒构建:头部企业通过主导团体标准制定(如《智能电网设备互联互通技术规范》),将自身技术方案固化为行业标准,中小企业若不加入联盟,将面临技术孤岛风险。

2. 新兴技术商业化加速

AI 与边缘计算融合:某企业推出搭载AI 谐波源定位算法的监测装置,响应 GB/T 39853-2021 要求,产品毛利率提升至 45%,较传统产品高 10 个百分点。

绿色低碳技术落地:GB 40879-2025 修订后,某企业通过优化电源管理模块,将设备能耗降低 25%,获得 “绿色产品” 认证,在政府采购中优先中标。

3. 区域市场格局重塑

西部新能源基地需求爆发:内蒙古、新疆等地因新能源并网问题,监测设备采购量年均增长 40%,但本地企业因技术能力不足,80% 的订单被东部企业承接。

海外市场准入门槛提高:欧盟 “新电池法规” 要求监测装置嵌入碳足迹追踪功能,某出口企业为满足要求,投入 300 万元开发相关模块,产品出口成本增加 8%。

四、典型案例:某企业的应对策略

1. 研发端

预研储备机制:建立标准跟踪小组,提前 18 个月分析 IEC/EN 标准草案,在新一代产品中预留硬件扩展接口,降低未来升级成本。

模块化设计:将监测装置划分为核心测量单元和功能扩展单元,后者通过软件定义实现功能升级,研发周期缩短 25%。

2. 供应链端

战略供应商绑定:与互感器厂商联合开发符合 IEC 61850 的高精度模块,共享研发成本,确保新品上市时核心部件同步量产。

标识化库存管理:引入工业互联网标识编码系统,实现零部件从采购到报废的全生命周期追溯,库存周转率提升 18%。

3. 市场端

分层定价策略:针对电力行业推出基础版(符合 GB 标准)和国际版(符合 IEC/EN 标准),前者定价 3.5 万元,后者定价 5.8 万元,覆盖不同需求。

运维服务增值:推出订阅制数据分析服务,用户每年支付设备售价 10% 的费用,即可获得电能质量优化建议,客户粘性提升 40%。

五、未来趋势与应对建议

1. 技术演进方向

高精度测量:IEC 61000-4-30:2025 将 A 级测量精度从 0.5% 提升至 0.2%,企业需采用24 位 ADC 芯片和数字校准技术。

低碳化设计:欧盟《新电池法规》要求设备能耗降低 30%,企业需研发宽电压输入电源和休眠唤醒技术。

2. 政策合规重点

数据安全:《网络安全法》要求监测数据本地存储,企业需部署边缘计算节点和国密算法加密。

碳足迹管理:ISO 14067 标准普及后,企业需建立全生命周期碳核算模型,并在产品说明书中披露碳足迹。

3. 企业生存策略

敏捷研发体系:采用DevOps 模式,将软件迭代周期从 6 个月缩短至 2 个月,快速响应标准更新。

生态联盟构建:加入行业标准工作组,如全国电压电流等级和频率标准化技术委员会(SAC/TC1),参与标准制定以降低合规风险。

服务化转型:从设备供应商向电能质量解决方案提供商转型,通过数据服务获取长期收益。

总结

标准更新频率的加快正在重塑电能质量监测行业的技术格局与商业逻辑。企业需在研发敏捷性、供应链韧性、合规前瞻性三方面构建核心竞争力:通过预研储备降低技术迭代成本,通过生态协同化解供应链风险,通过动态合规确保市场准入。未来,能够将标准更新转化为创新动能的企业,将在智能电网、新能源并网等领域占据战略制高点。

审核编辑 黄宇

-

电能质量

+关注

关注

0文章

637浏览量

21467 -

监测装置

+关注

关注

0文章

298浏览量

9116

发布评论请先 登录

标准更新频率对电能质量在线监测装置的生产和应用有哪些影响?

标准更新频率对电能质量在线监测装置的生产和应用有哪些影响?

评论