在现代工业控制和数据采集系统中,传感器作为信息感知的源头,其输出信号类型的选择至关重要。常见的传感器输出可分为模拟输出与数字输出(总线接口)两类。选择哪一种,并不应仅基于传感器自身的特性,而更应取决于系统通信传输的实际需求与应用场景。

模拟输出的核心优势

模拟信号最显著的优点在于其直观性与可排查性。信号未经数字化编码调制,电压或电流值连续变化,技术人员仅凭一块万用表即可进行测量和故障排查。当某一路模拟信号异常时,可以逐步检测信号链中各点的电平,快速定位问题是出在电源、线路还是传感器本身。相比之下,总线信号以复杂的数据帧格式传输,若无专业协议分析工具和相关知识,几乎无法解读,一旦通信中断,排查工作往往令人束手无策。

其次,模拟系统对设计与安装瑕疵具有一定容错度。在设计选型或现场安装中存在的细微错误——例如线缆规格不符、接插件不匹配、屏蔽未妥善处理或参考电位存在偏差——通常不会导致信号完全消失,而是表现为信号质量下降,如出现噪声、信号衰减或基线漂移。这些症状本身为排查问题提供了明确的线索。即便是线路反接、短路或断路,也会产生非常明显的异常现象。而数字总线通信,尤其在强调实时性的工业系统中,状态非常“绝对”:通信要么完全正常,要么彻底失败。线缆型号、终端电阻、拓扑结构、协议配置、连接器性能等任一环节出问题,都可能导致整个链路瘫痪,且故障现象单一,这使得排查工作犹如大海捞针,常常只能依靠替换元件、重启设备或重刷配置来尝试恢复。

第三,模拟系统的技术门槛与综合成本较低。理解模拟信号只需基础的直流电路知识,其从传感器、传输线缆到信号采集卡的整体成本也远低于总线系统。后者要求设计及维护人员不仅精通硬件,还需理解网络协议栈(如OSI七层模型)和相应的软件配置,学习和开发成本显著更高。

正因为这些特点,模拟输出非常适用于成本敏感的小型系统或处于开发验证阶段的样机与原型系统。在充满不确定性的开发初期,模拟信号的易调试特性能够大幅缩短开发周期,避免将过多时间耗费在复杂的通信调试上。

数字总线输出的不可替代性

尽管模拟输出在某些场景下表现友好,但数字总线技术的广泛应用证明了其拥有不可替代的核心优势。

首要优势是卓越的抗干扰能力。一个常见的误解是模拟信号更抗干扰,实则相反。数字信号采用高/低电平编码,且两种电平的判定阈值间隔很宽(例如,0为0.5-1V,1为4.5-5V),这为噪声留下了巨大的容限空间。即便干扰导致偶尔位错误,通信协议中的校验机制(如CRC)也能识别出错误数据包并将其丢弃,进而触发重传或等待刷新。因此,总线系统不会引入噪声,它只会传递正确数据或完全不传递。而模拟通道则会“诚实”地传输一切信号——包括有效信号和叠加在上面的噪声,且无法自行区分两者孰是孰非。

同时,总线协议在物理层对线缆、连接器、屏蔽和终端电阻有着极其严格的标准化要求。这些规范强制保证了系统的抗电磁干扰(EMI)性能。模拟电路的设计则更依赖工程师的个人经验,主观性强,设计负担重,且根据热力学定律,电能在导线中的传输注定会引入噪声和损耗。因此,在高精度运动控制(如力、位移、速度检测)等电磁环境复杂(存在伺服驱动器等强干扰源)的应用中,总线几乎是必然的选择。

第二,可靠性高。上文将总线的严格安装要求视为其缺点,但从另一角度看,这正是其高可靠性的基石。这些规范是无数工程实践的经验结晶,旨在从设计源头规避可能的隐患,确保系统的长期稳定运行与耐久性。

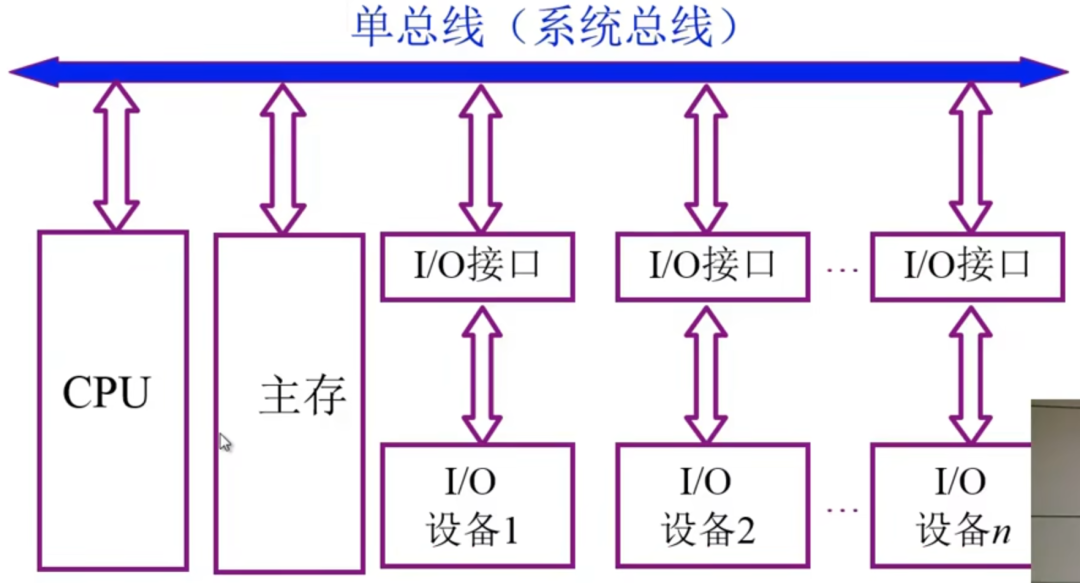

第三,布线简洁与距离扩展能力。总线采用串行通信,支持中继与交换。无论系统中有100个还是1000个传感器,都可以通过合理的拓扑设计(如线型、环型)就近接入一根主干线缆,极大简化了布线复杂度和电柜设计。同时,通过中继器可轻松扩展通信距离。而模拟信号传输距离有限,每个传感器都需要独立的线缆连接到IO模块,线束庞杂,长距离传输需依赖昂贵的隔离放大器,成本高且方案复杂。

选择模拟输出还是数字总线,归根结底是一场针对具体应用的权衡。

优先选择模拟输出:系统规模小、成本预算紧张、对调试的便捷性要求高(如研发原型、实验平台),或者技术人员知识结构更偏向硬件基础。

坚定选择数字总线:面对大型、分布式、IO点众多的系统;电磁环境恶劣,对抗干扰性和数据可靠性要求极高;希望大幅减少布线复杂性,实现标准化和模块化部署。

总而言之,没有最好的通信方式,只有最合适的选择。明智的工程师会跳出对传感器本身的孤立考量,将选择置于整个系统通信的需求框架中,从而做出最具工程效益的决策。

-

传感器

+关注

关注

2570文章

53431浏览量

771505 -

模拟

+关注

关注

7文章

1440浏览量

84709 -

工业控制

+关注

关注

38文章

1566浏览量

87321

发布评论请先 登录

开关电源的特殊输出方式

数字传感器输出信号_数字传感器输出方式

模拟还是数字?传感器输出方式的选择之道

模拟还是数字?传感器输出方式的选择之道

评论