光伏实验气象站的技术架构与应用实践 柏峰【BF-GFQX】在光伏产业快速发展与新能源科研不断深入的背景下,光伏实验气象站作为获取精准气象数据与光伏性能参数的核心设备,其技术先进性直接决定了科研成果的可靠性与工程应用的实效性。本文将从技术架构、核心功能模块、数据处理机制及应用拓展方向四个维度,系统解析光伏实验气象站的技术特性。

一、技术架构设计原则

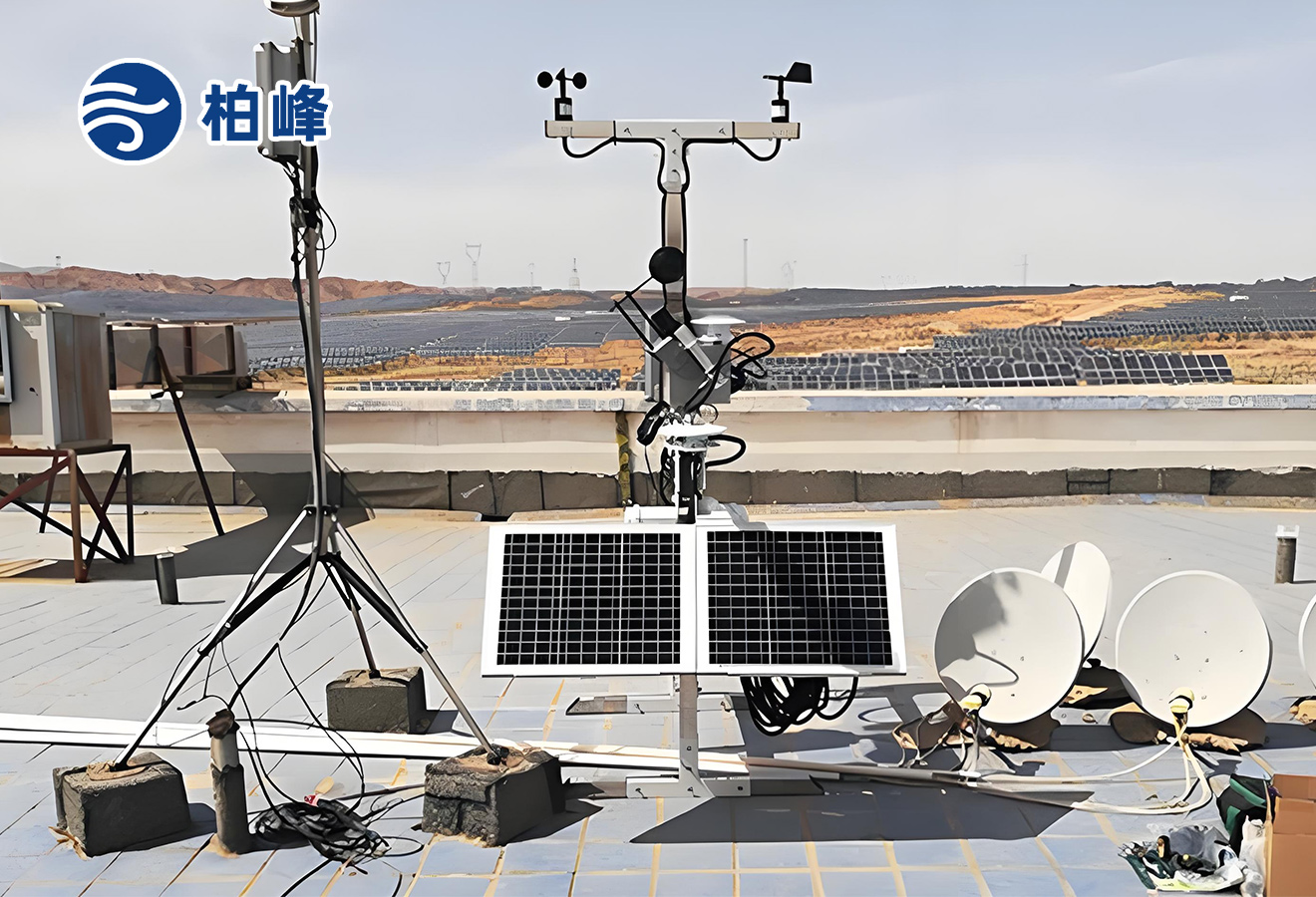

光伏实验气象站的技术架构需满足高精度监测、高稳定性运行、高兼容性扩展三大核心原则。在硬件层面采用分布式传感网络与集中式数据处理相结合的架构,传感节点部署遵循气象要素空间分布特性,

确保测数据的空间代表性。通信链路采用工业级无线传输技术(如 LoRa、NB - IoT)与有线备份方案,保障在复杂气象环境下的数据传输连续性。

系统供电采用 “太阳能光伏板 + 蓄电池 + 市电互补” 模式,其中光伏板功率配置需满足设备日均能耗的 1.5 倍以上,蓄电池容量按连续阴雨 72 小时供电设计,确保极端天气下的续航能力。设备外壳采用 IP65 级防护标准,传感器探头配备防结露、防辐射罩等专用附件,适应 - 40℃至 + 60℃的工作温度范围。

二、核心监测模块技术解析

太阳辐射监测模块:采用热电堆型辐射传感器,光谱响应范围覆盖 280nm - 3000nm,分辨率达 1W/m?,采样频率≥1Hz。该模块通过精准测量总辐射、直接辐射、散射辐射及光伏组件平面辐射量,为计算光伏理论发电量提供基础数据。传感器需定期进行校准,校准误差控制在 ±2% 以内,确保长期监测精度。

环境参数监测模块:温度传感器采用铂电阻(Pt1000),测量精度达 ±0.2℃;湿度传感器采用电容式原理,测量范围 0 - 100% RH,精度 ±2% RH。特别设计的通风防辐射罩可有效消除太阳直射对温度测量的影响,通风速率保持在 1.5m/s 以上。风速风向监测采用超声波风速风向仪,无机械磨损部件,测量范围风速 0 - 60m/s(精度 ±0.1m/s)、风向 0 - 360°(精度 ±3°)。

光伏性能监测模块:通过集成直流电压传感器、电流传感器及温度传感器,实时采集光伏组件的工作电压、工作电流、开路电压、短路电流及背板温度等参数。该模块采用高精度 AD 转换芯片,转换精度达 16 位,采样频率 5Hz,可捕捉组件在快速光强变化下的动态响应特性。

三、数据处理与质控技术

光伏实验气象站的数据处理系统采用 “边缘计算 + 云端分析” 的分层架构。边缘节点负责实时数据清洗,通过阈值检查、突变检测、相关性分析等算法剔除异常数据,如当太阳辐射为 0 时自动屏蔽光伏性能数据。时间同步采用北斗 / GPS 双模授时,确保全网设备时间误差≤1ms。

云端平台具备强大的数据存储与分析能力,采用分布式数据库存储历史数据,支持≥10 年的连续数据归档。数据分析模块内置多种专业算法,可自动计算光伏组件的转换效率、温度系数、最大功率点跟踪精度等关键指标,生成日 / 月 / 年性能评估报告。系统还具备数据补遗功能,基于气象要素相关性模型对缺失数据进行插值处理,补遗准确率≥95%。

四、技术升级与应用拓展方向

随着光伏技术的发展,实验气象站正朝着智能化、集成化、网络化方向升级。新一代设备已具备 AI 自适应调节功能,可根据天气变化自动调整采样频率,在天气平稳时降低频率节省能耗,在天气突变时提高采样频率捕捉关键数据。

在应用拓展方面,通过与无人机巡检系统、地面机器人的联动,实现 “天空地” 一体化监测网络,可精准获取光伏组件表面灰尘覆盖率、热斑分布等微观参数。同时,基于 5G 技术的低时延传输能力,可支持实时数据向数字孪生系统的同步,为光伏电站虚拟仿真与优化控制提供数据支撑。

光伏实验气象站作为新能源科研的 “数据基石”,其技术发展始终与光伏产业需求紧密联动。通过不断提升监测精度、优化数据质量、拓展应用场景,将为高效光伏材料研发、电站优化设计、智能运维策略制定提供更可靠的技术支撑,推动光伏产业向更高效率、更低成本的方向发展。

-

光伏

+关注

关注

49文章

3919浏览量

71577 -

气象站

+关注

关注

1文章

795浏览量

16334

发布评论请先 登录

光伏实验气象站的技术架构与应用实践

光伏实验气象站的技术架构与应用实践

评论