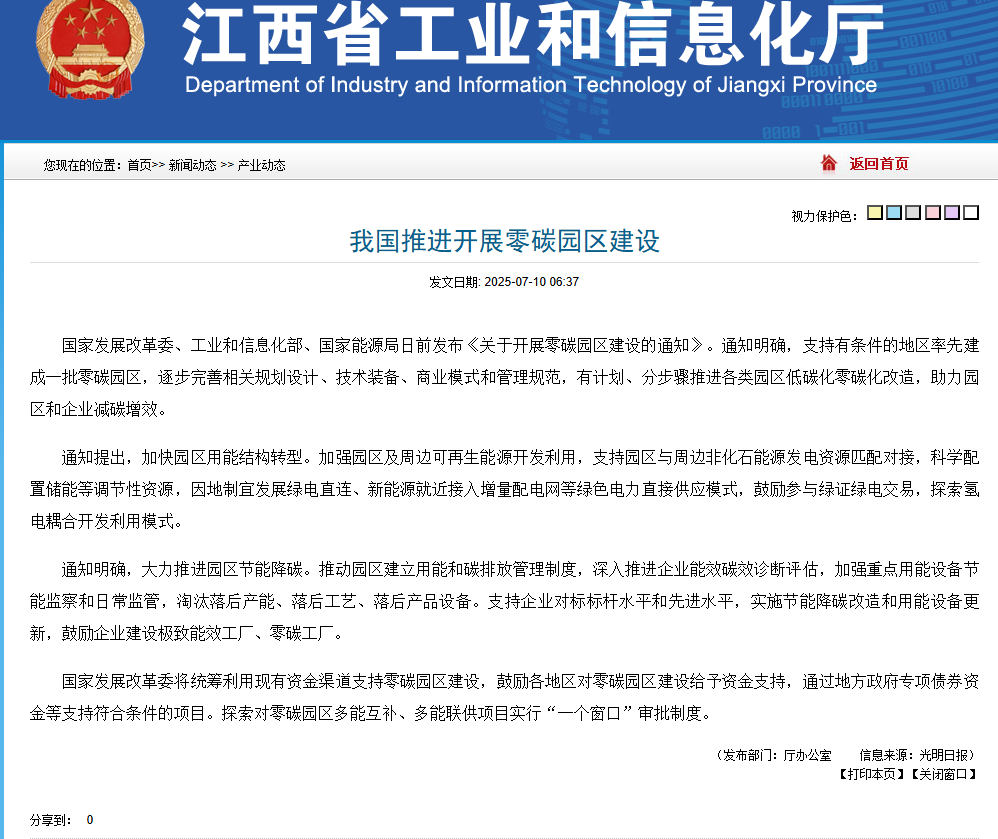

全球气候变化加剧,各国提出“碳中和”目标(如中国“3060”双碳目标)。园区作为经济活动的核心载体(占全国碳排放约30%),是能源消费与碳排放的集中区域。

推动近零碳排放园区建设,是应对气候变化、实现经济绿色转型的关键抓手,也是落实“双碳”目标的重要实践路径。在“双碳”目标引领下,近零碳排放园区成为城市绿色转型的核心载体。这类园区不仅要求能源结构清洁化,更需通过系统性管理实现能效最大化与碳排放最小化。

1、什么是“近零碳排放园区”?

近零碳排放园区是指在特定区域(如工业园区、科技园区、产业园区等)内,通过综合应用节能降碳技术、可再生能源利用、碳汇提升、智慧管理等手段,使区域内碳排放总量和强度显著下降,并通过自身减排+外部碳抵消(如购买碳信用),使净碳排放趋近于零的园区。

“近零”并非绝对零排放,而是强调碳排放与碳吸收/抵消达到动态平衡,最终实现“净零”。

2、重构能源系统 · 清洁替代与多能协同

近零碳园区的基石是能源结构的根本性变革:

(1)分布式能源全覆盖

在屋顶、车棚、闲置空地规模化部署光伏系统,结合园区风资源条件配套小型风电,实现可再生能源就地生产。例如河南交投在266个高速公路站点铺设光伏,使服务区、收费站实现能源部分自给。

(2)储能系统动态调节

配置电化学储能(如锂电池)或物理储能设施,平抑新能源波动。通过“低储高放”策略,在电价谷段充电、峰段放电,降低外购电成本。

(3)多能互补协同运行

建立“光-储-充-柴”一体化系统:光伏优先供能,余电存入储能;储能不足时由充电桩柔性调节或柴油机备用。

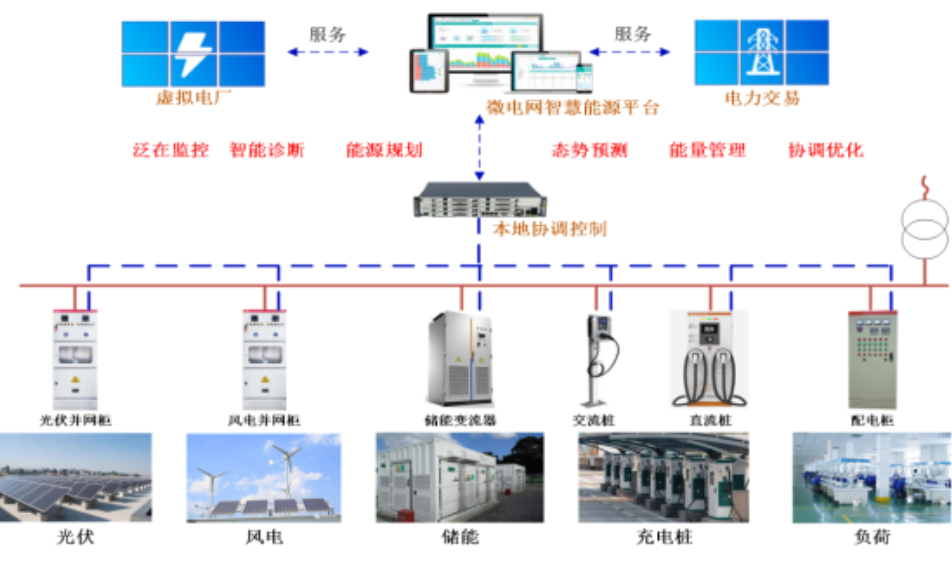

3、搭建智慧管理中枢 · 数据驱动精准调控

能源系统的复杂性需依靠智能化平台实现精细管控:

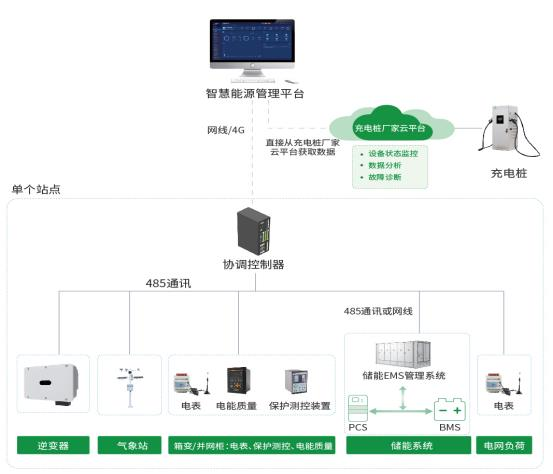

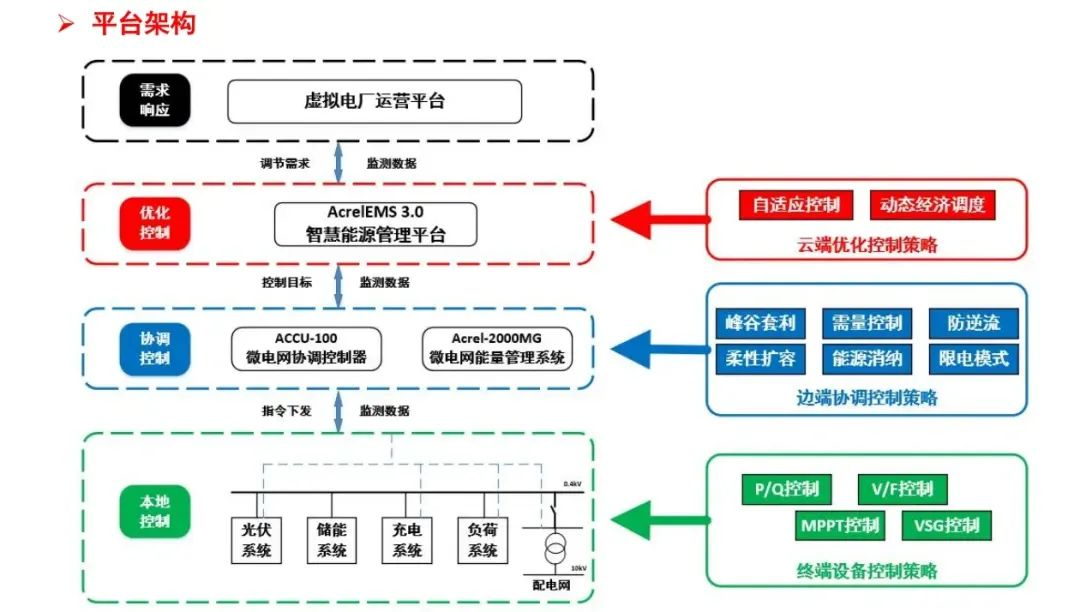

(1)“云-边-端”三级架构

设备层:部署智能电表、环境传感器等终端,实时采集用电、温度、辐照度等数据

边缘层:就地配置协调控制器(如ACCU-100),执行防逆流、需量控制等策略

(2)核心控制策略

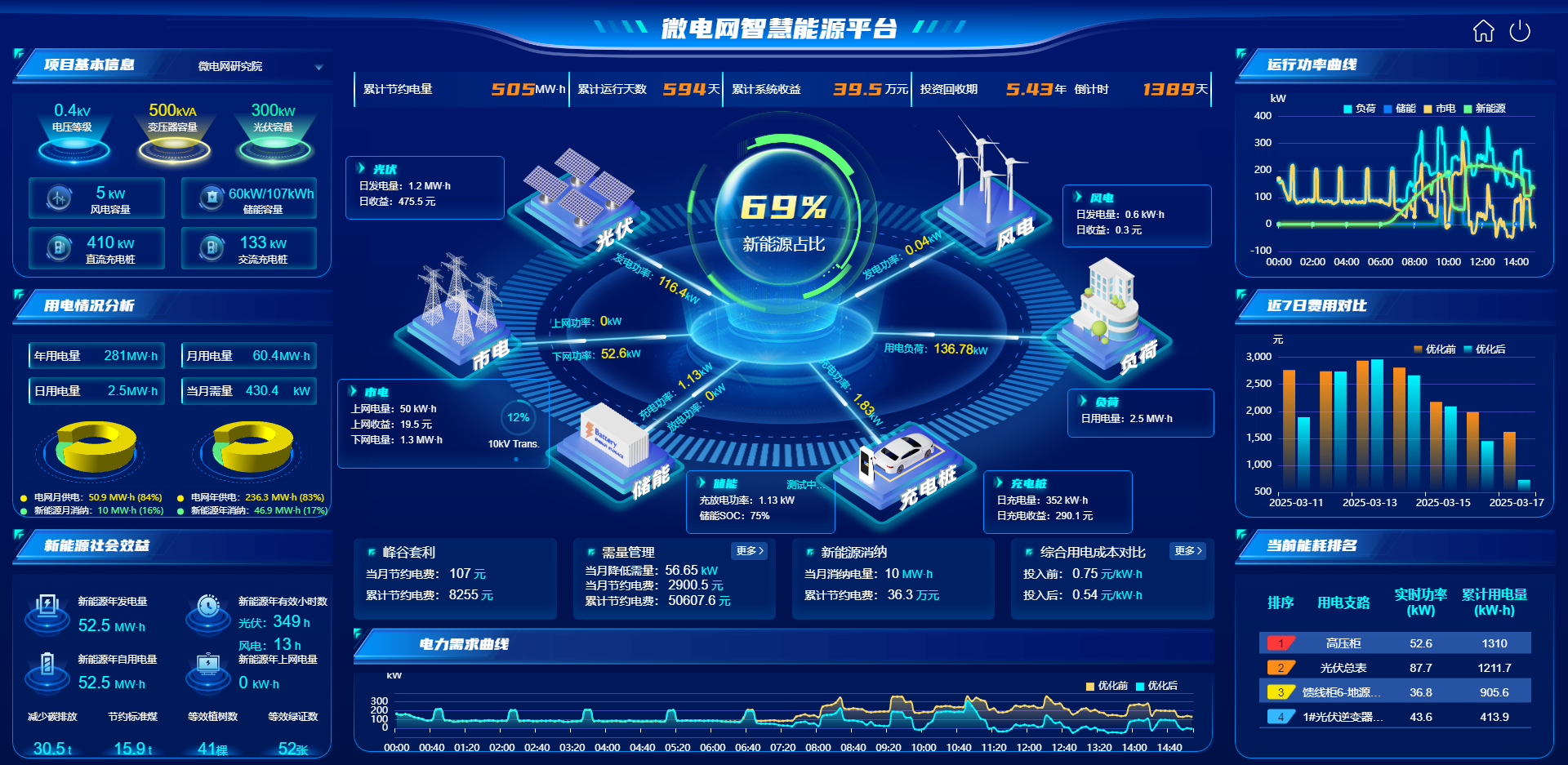

防逆流控制:实时监测并网功率,自动调节光伏/储能输出,避免反送电网被罚款

经济调度:基于电价信号和负荷预测,制定储能充放电计划(如上海高研院通过峰谷套利降低度电成本)

有序充电:根据电网负荷动态调节充电桩功率,如张江高科园区在电价高峰时段自动降速充电

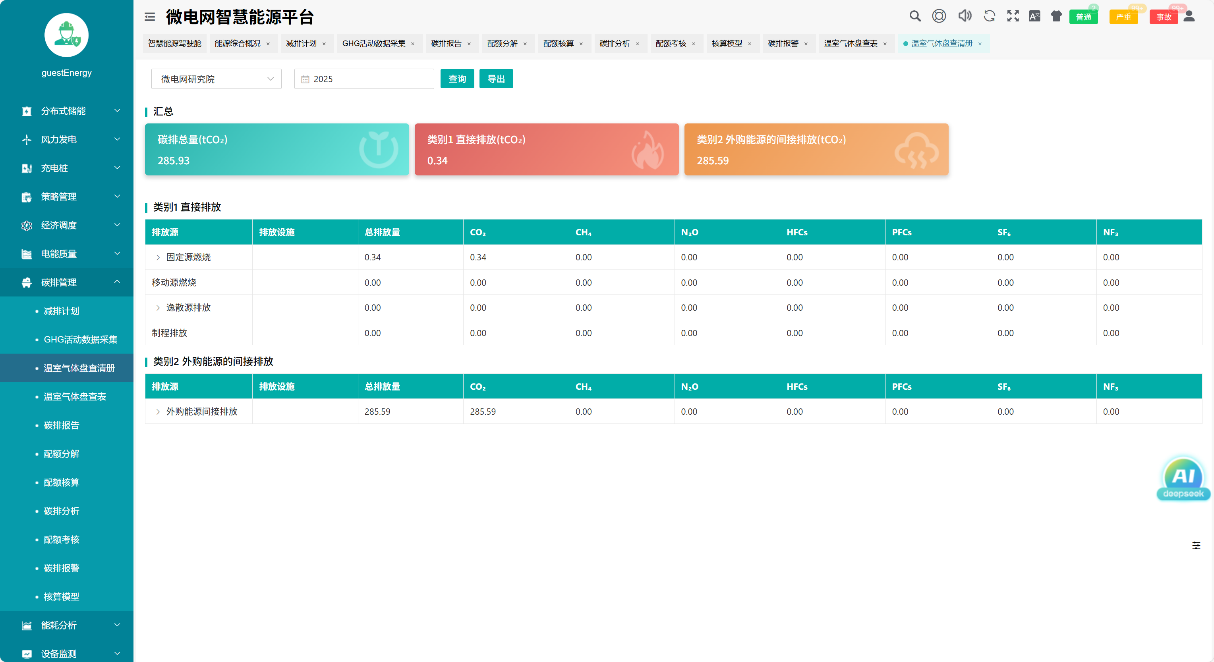

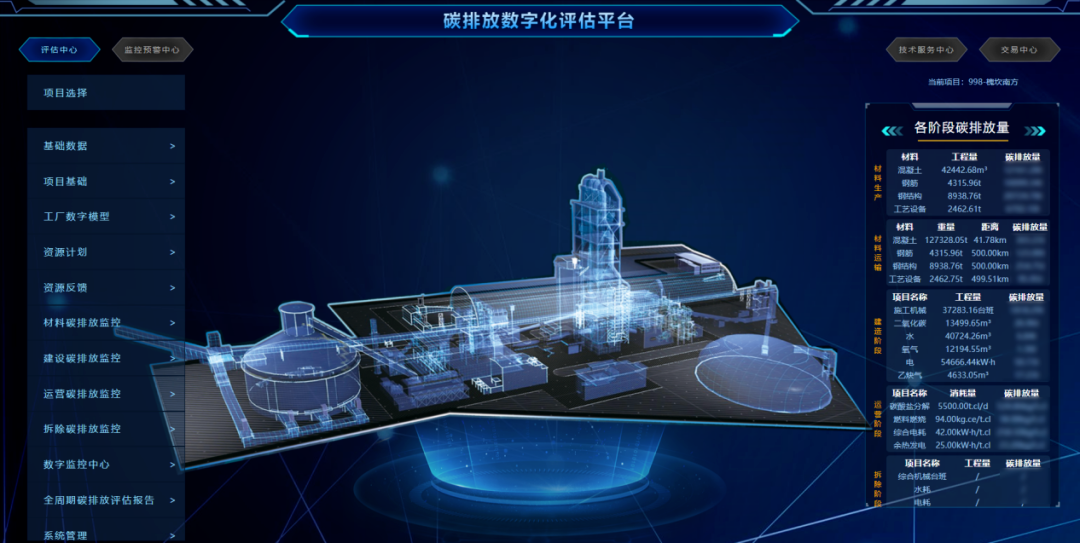

(3)碳排放精准计量

集成SGS认证的碳计量模块,关联电表、燃气表等设备数据,自动生成碳排放热力图,定位高碳环节。安科瑞平台已实现建筑人均碳排放、单位面积碳强度的可视化分析。

(4)主要硬件设备

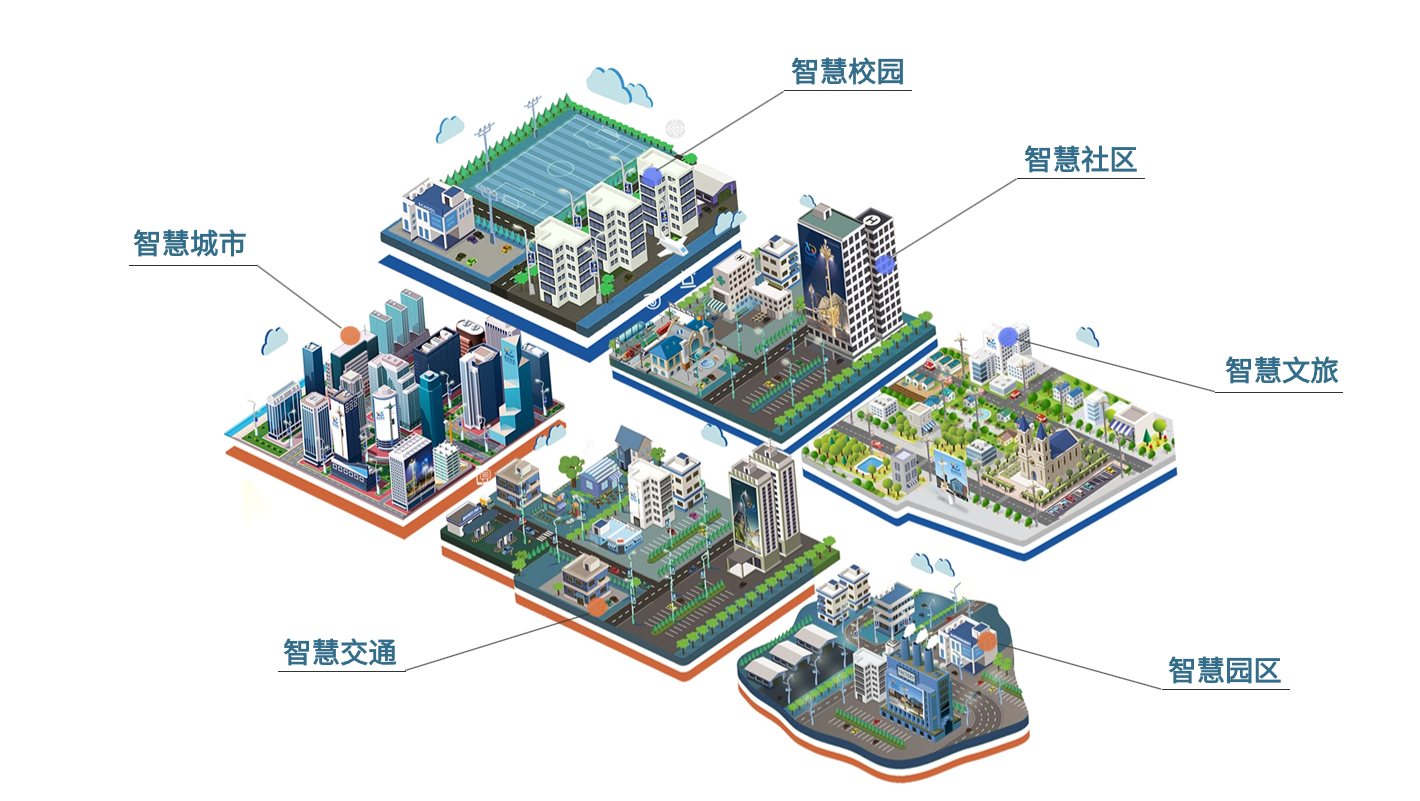

4、应用场景

1)商业建筑

商业建筑对能源服务质量要求高,平台优化能源分配。实现节能降耗,提升商业建筑能源管理水平与经济效益。

2)新能源场站

新能源场站实现风光储充一体化管理,提高能源利用效率。平台优化分布式能源出力,保障新能源场站稳定运行。

3)工业园区

工业园区能源消耗大,安科瑞平台实现能源集中管理。通过优化能源调度,降低园区能耗,提高能源利用效率。

4)高速公路

高速公路能源供应要求稳定可靠,平台保障能源供应。优化能源管理,降低数据中心能耗,提高运营效率。

5)偏远地区

偏远地区电网覆盖不足,平台提供独立能源供应系统。解决无电或缺电问题,改善偏远地区居民生活条件。

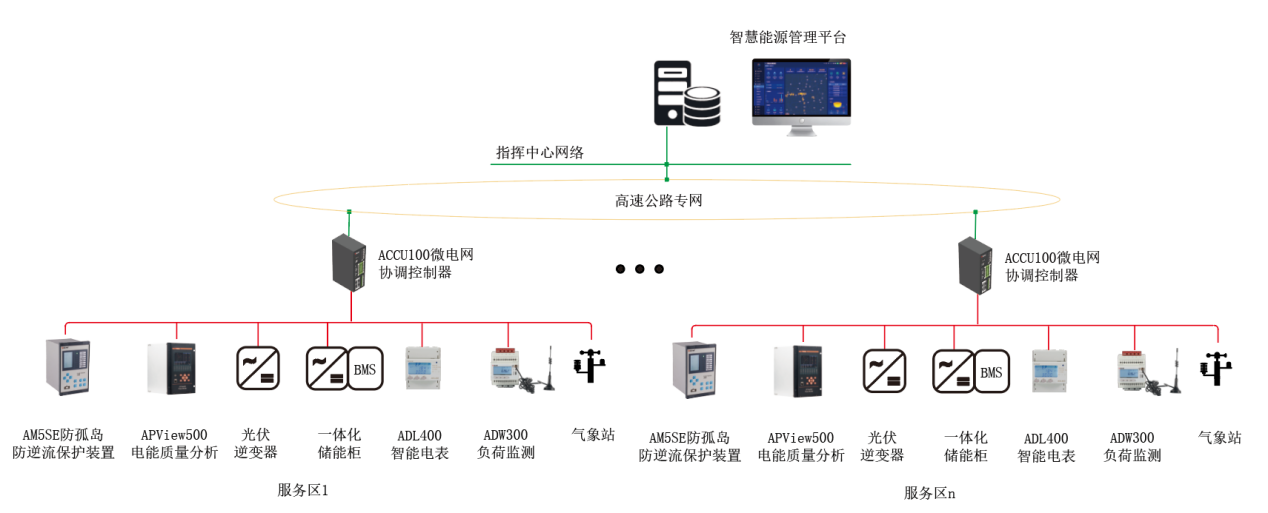

5、项目案例—河南交投新能源百千万工程智慧能源管理系统

5.1 项目范围:

本期工程完成266个站点的智慧能源管理改造:收费站78个,服务区37个,独立站点114个,其中包含分布式光伏发电站28个,光储一体化站点238个。通过各站点的光伏发电和储能柜以及可调负荷的智能调控实现低碳运行。各站点新能源配置和使用情况不同,因此能源控制策略也各不相同,主要策略包括新能源消纳、削峰填谷和防逆流控制。

5.2 技术方案

每个站点就地设置协调控制器,内置嵌入式系统,可接入微电网各组成单元,通过内置自适应协同控制算法,包括防逆流、 峰谷套利、需量控制及其不同控制策略组合等,实现光储充站点能源的监测、分析、智能控制等功能。协调控制器数据可上 传平台,形成“云-边-端”的三层架构。

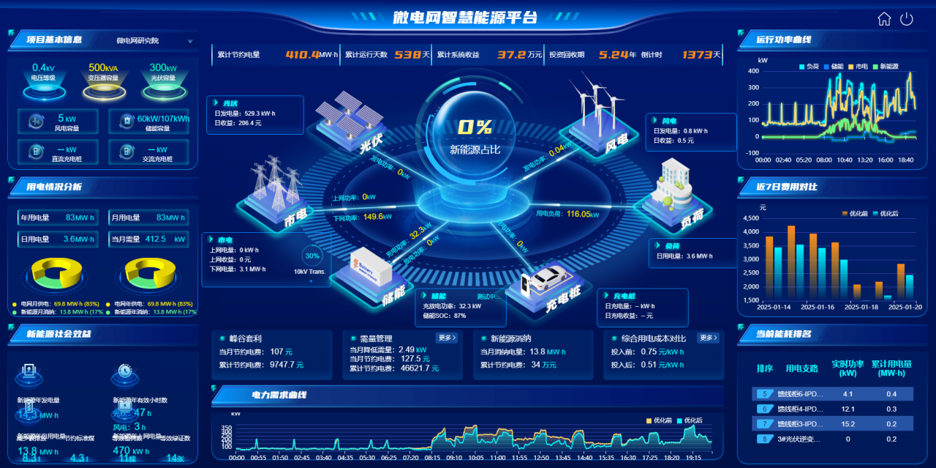

5.3 平台界面

第一期已接入的站点与应用情况

5.4 项目效果

①降碳降本

通过新能源的合理使用降 低高速公路的用能成本,降低碳排放。投资建设分布式光伏和储能,并通过智慧能源平台侧策略控制 优化能源使用,降低度电成本,预计3年内收回投资成本。

②云边协同

方案使用“云-边-端” 协同实现对数百个新能 源站点的柔性控制来达到预定的使用策略,每个站点使用不同的控制策略,并且不依赖于大平台的控制,可以通过本地化的协调控制器独立运行。

③防逆流控制

收费站、服务区的光伏、储能采用自发自用、余电不上网,协调控制器通过柔性调节光伏或储能出力,或跳开并网断路器防止向电网输送电能,避免被考核。

6、结语

近零碳园区非零散技术的堆砌,而是能源生产、调控、消费的系统性重构。安科瑞的实践表明:以微电网为骨架,以智慧平台为大脑,以场景化应用为触手,方能实现能源流与碳流的高效协同。未来园区将不仅是空间的集合,更成为动态平衡的“能源有机体”,在绿色与发展的平衡中探寻可持续未来。

审核编辑 黄宇

-

光伏

+关注

关注

49文章

3919浏览量

71578 -

储能

+关注

关注

11文章

2288浏览量

34912

发布评论请先 登录

零碳园区的进阶之路:绿色金融与智慧能源共推主动负碳新范式

数字赋能零碳园区:智慧管理平台如何实现全生命周期碳排放管控,加快零碳园区的建设?

赋能低碳园区:安科瑞智慧能源解决方案

智能碳管理系统为建设零碳工厂和零碳园区赋能

降碳即降本,企业如何赋能近零碳园区的双重价值?

降碳即降本,企业如何赋能近零碳园区的双重价值?

评论