电子发烧友网报道(文/黄山明)6月27日,《反不正当竞争法》第二次修订正式通过,明确禁止“以低于成本价销售商品”的规则。到了7月3日,工信部着急了14家光伏储能企业座谈,推动落后产能的退出。中国储能产业,正式开启“反内卷”。

大卖但不赚钱的中国储能

目前,“碳中和”已经基本成为人类未来发展的共识,因此清洁能源的爆发顺理成章,而储能作为清洁能源重要的伴生行业,也随之开始不断生长。

数据统计,2023年国内新型储能新增装机量达到21.5GW/46.6GWh,2024年达到43.7GW/109.8GWh,而2024年新型储能累计装机首次超过抽水蓄能,达到78.3GW/184.2GWh,2024年新增投运规模实现翻倍增长。

快速增长的市场,也吸引到了众多企业的参与,据CNESA统计,2024年我国储能相关企业新增注册量达到8.91万家,同比增长17.90%;新增状态异常企业1.6万家,同比增长123.51%。

可以发现,不仅是参与的企业在增多,新增异常状态的企业也在同步增加。一方面是因为市场在经历了2023年产业链整体价格的大幅下滑了,2024年锂电池储能产业链价格又进一补的下探,不过由于2024年整体市场价格已经处于地位,因此价格跌幅收窄。

具体来看,2024年与年初相比,年末碳酸锂价格跌幅超过20%,电芯价格跌幅超过30%,2h储能系统及储能EPC中标均价下降超过10%。

与此同时,储能行业的低价竞争无处不在,头部企业还能依靠规模优势以及较强的成本控制能力,来抢占市场。但对于中小储能企业而言,低价竞争却实实在在的损害到了其自身的利益。

当然,低价竞争也导致市场的集中度在进一步上升。例如2024年中标量Top15企业中标能量规模占比达到市场总中标量的57%,相比去年进一步提高。但另一方面,将近76%的企业全年的中标总量低于100MWh,可持续运营能力堪忧。

相比之下,在电芯环节上,2024年锂电池储能电芯头部企业的产能利用率基本在65%以上,较2023年有了明显提升,但一些中小企业则长时间的处于停工状态。

此外,低价竞争的带来了恶性内卷,2024年1月,湖北省电力装备有限公司以0.417元/Wh中标中国电建青海60MW/240MWh储能设备采购项目。这一价格刷新了当时的储能系统中标价格新低,彰显了储能市场竞争的激烈程度。

一个完整的储能系统成本主要由五部分构成,分别是BMS系统、集装箱集成、项目设计费用、基建费用以及在成本中占比过半的电池模块费用。

对于储能厂商而言,0.4元/Wh的电芯售价,意味着上游电池级碳酸锂价格要维持在10万元/吨以内,这个价格对于大厂商尤其是自身具备垂直一体化产能的大厂商来说,属于贴着成本线边缘的报价,而对于一些中小厂商来说,基本只能亏本做生意。

国内厂商开始“反内卷”

低价竞争下,只会导致大家都不赚钱,也意味着当下的市场是畸形的。并且由于国内价格内卷倒逼部分储能厂商为提升成本竞争力牺牲品质。一些海外退货电芯、有缺陷电芯等通过低价竞争流入国内项目,为行业埋下质量和安全隐患。

因此在今年6月份开始,国务院、发改委等部门连续发文,将“反内卷”纳入2025年经济治理主线,点名储能、光伏等行业“低价倾销”问题。

到了7月,全国人大常委会通过《反不正当竞争法》修订案,明确禁止企业以低于成本价竞标。

其实早在2024年12月,中关村储能联盟牵头近30家龙头企业(包括宁德时代、阳光电源等)召开闭门会,达成了一些共识。包括修订《行业自律公约》,设定储能系统中标价不得低于成本线;建立“黑名单”制度,对恶意低价企业取消投标资格;提高准入门槛(如要求电芯循环寿命≥8000次),淘汰落后产能。

但由于CNESA所促成的行业自律公约并没有强制约束力,储能市场本身价格的持续恶化,也并不是某几家企业自己踩刹车就能够阻止的。

有机构统计,2025年上半年,2小时储能系统均价同比下降27%,平均报价为0.583元/Wh,平均中标价为0.585元/Wh,而有的项目中标价甚至远低于成本线,最低报价甚至低于0.4元/Wh。

例如,6月22日,赣锋锂电以0.345元/Wh中标济柴动力1.2GWh液冷储能系统,刷新了低价记录。而济柴动力作为业主,招标现价从2024年2月的0.6元/Wh,降至如今的0.363元/Wh,降价幅度接近40%,行业中已经开始习惯于价低者得。

在伴随国内“反内卷”趋势的推进,已经有头部企业转向交易型储能和构网型储能,议价空间可以达到20%-30%。

此外,出海也成为储能企业的一大选择,数据显示,2025年中国储能企业海外订单超200GWh,企业通过海外溢价(中东、欧洲价格较国内高15-25%)对冲国内内卷。

另一方面,在低端产能上,约30%的中小电芯厂商因无法满足自律公约技术要求,面临并购或退出,行业集中度预计2025年底提升至CR5>70%。

不过反内卷的同时,还需要注意让储能真正的为相关企业带来切实能感受到的经济效益。有不少企业提出了一个问题,作为新能源企业来说,当政策要求企业进行配出,但实际又没有感受到多大用处时,自然会去选择市场中最便宜的产品。

而如今随着电力市场改革深化(如扩大峰谷价差、开放辅助服务市场)、储能成本下降,以及一些新模式的出现,例如共享储能、储能+微电网等方式的成熟,储能为企业带来的经济效益将逐步显现,尤其在高用电成本、高新能源渗透率的场景中,储能的价值会更加突出。

小结

随着2025年中国储能“反内卷”已从道德倡议升级为制度刚性约束,短期阵痛后,行业正加速向技术驱动与价值竞争转型,全球竞争优势反而因高质量发展得以巩固。

大卖但不赚钱的中国储能

目前,“碳中和”已经基本成为人类未来发展的共识,因此清洁能源的爆发顺理成章,而储能作为清洁能源重要的伴生行业,也随之开始不断生长。

数据统计,2023年国内新型储能新增装机量达到21.5GW/46.6GWh,2024年达到43.7GW/109.8GWh,而2024年新型储能累计装机首次超过抽水蓄能,达到78.3GW/184.2GWh,2024年新增投运规模实现翻倍增长。

快速增长的市场,也吸引到了众多企业的参与,据CNESA统计,2024年我国储能相关企业新增注册量达到8.91万家,同比增长17.90%;新增状态异常企业1.6万家,同比增长123.51%。

可以发现,不仅是参与的企业在增多,新增异常状态的企业也在同步增加。一方面是因为市场在经历了2023年产业链整体价格的大幅下滑了,2024年锂电池储能产业链价格又进一补的下探,不过由于2024年整体市场价格已经处于地位,因此价格跌幅收窄。

具体来看,2024年与年初相比,年末碳酸锂价格跌幅超过20%,电芯价格跌幅超过30%,2h储能系统及储能EPC中标均价下降超过10%。

与此同时,储能行业的低价竞争无处不在,头部企业还能依靠规模优势以及较强的成本控制能力,来抢占市场。但对于中小储能企业而言,低价竞争却实实在在的损害到了其自身的利益。

当然,低价竞争也导致市场的集中度在进一步上升。例如2024年中标量Top15企业中标能量规模占比达到市场总中标量的57%,相比去年进一步提高。但另一方面,将近76%的企业全年的中标总量低于100MWh,可持续运营能力堪忧。

相比之下,在电芯环节上,2024年锂电池储能电芯头部企业的产能利用率基本在65%以上,较2023年有了明显提升,但一些中小企业则长时间的处于停工状态。

此外,低价竞争的带来了恶性内卷,2024年1月,湖北省电力装备有限公司以0.417元/Wh中标中国电建青海60MW/240MWh储能设备采购项目。这一价格刷新了当时的储能系统中标价格新低,彰显了储能市场竞争的激烈程度。

一个完整的储能系统成本主要由五部分构成,分别是BMS系统、集装箱集成、项目设计费用、基建费用以及在成本中占比过半的电池模块费用。

对于储能厂商而言,0.4元/Wh的电芯售价,意味着上游电池级碳酸锂价格要维持在10万元/吨以内,这个价格对于大厂商尤其是自身具备垂直一体化产能的大厂商来说,属于贴着成本线边缘的报价,而对于一些中小厂商来说,基本只能亏本做生意。

国内厂商开始“反内卷”

低价竞争下,只会导致大家都不赚钱,也意味着当下的市场是畸形的。并且由于国内价格内卷倒逼部分储能厂商为提升成本竞争力牺牲品质。一些海外退货电芯、有缺陷电芯等通过低价竞争流入国内项目,为行业埋下质量和安全隐患。

因此在今年6月份开始,国务院、发改委等部门连续发文,将“反内卷”纳入2025年经济治理主线,点名储能、光伏等行业“低价倾销”问题。

到了7月,全国人大常委会通过《反不正当竞争法》修订案,明确禁止企业以低于成本价竞标。

其实早在2024年12月,中关村储能联盟牵头近30家龙头企业(包括宁德时代、阳光电源等)召开闭门会,达成了一些共识。包括修订《行业自律公约》,设定储能系统中标价不得低于成本线;建立“黑名单”制度,对恶意低价企业取消投标资格;提高准入门槛(如要求电芯循环寿命≥8000次),淘汰落后产能。

但由于CNESA所促成的行业自律公约并没有强制约束力,储能市场本身价格的持续恶化,也并不是某几家企业自己踩刹车就能够阻止的。

有机构统计,2025年上半年,2小时储能系统均价同比下降27%,平均报价为0.583元/Wh,平均中标价为0.585元/Wh,而有的项目中标价甚至远低于成本线,最低报价甚至低于0.4元/Wh。

例如,6月22日,赣锋锂电以0.345元/Wh中标济柴动力1.2GWh液冷储能系统,刷新了低价记录。而济柴动力作为业主,招标现价从2024年2月的0.6元/Wh,降至如今的0.363元/Wh,降价幅度接近40%,行业中已经开始习惯于价低者得。

在伴随国内“反内卷”趋势的推进,已经有头部企业转向交易型储能和构网型储能,议价空间可以达到20%-30%。

此外,出海也成为储能企业的一大选择,数据显示,2025年中国储能企业海外订单超200GWh,企业通过海外溢价(中东、欧洲价格较国内高15-25%)对冲国内内卷。

另一方面,在低端产能上,约30%的中小电芯厂商因无法满足自律公约技术要求,面临并购或退出,行业集中度预计2025年底提升至CR5>70%。

不过反内卷的同时,还需要注意让储能真正的为相关企业带来切实能感受到的经济效益。有不少企业提出了一个问题,作为新能源企业来说,当政策要求企业进行配出,但实际又没有感受到多大用处时,自然会去选择市场中最便宜的产品。

而如今随着电力市场改革深化(如扩大峰谷价差、开放辅助服务市场)、储能成本下降,以及一些新模式的出现,例如共享储能、储能+微电网等方式的成熟,储能为企业带来的经济效益将逐步显现,尤其在高用电成本、高新能源渗透率的场景中,储能的价值会更加突出。

小结

随着2025年中国储能“反内卷”已从道德倡议升级为制度刚性约束,短期阵痛后,行业正加速向技术驱动与价值竞争转型,全球竞争优势反而因高质量发展得以巩固。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。

举报投诉

-

储能

+关注

关注

11文章

2284浏览量

34900 -

阳光电源

+关注

关注

0文章

30浏览量

9206 -

宁德时代

+关注

关注

21文章

1255浏览量

49504

发布评论请先 登录

相关推荐

热点推荐

中国中车飞轮储能项目成功并网

近日,大暑节气,山西芮城储能项目建设现场传来捷报——中国中车飞轮储能项目山西芮城100MW/50.41MWh独立储能电站成功并网!充分彰显了中车永济公司

全国首个地埋式储能项目落地,沃橙新能源开启储能3.0时代,重新定义储能安全!

近日,储能行业迎来历史性突破——浙江沃橙新能源有限公司自主研发的地埋式储能技术,正式通过中国电工技术学会储能领域阶段评审并落地建设,填补了多项储

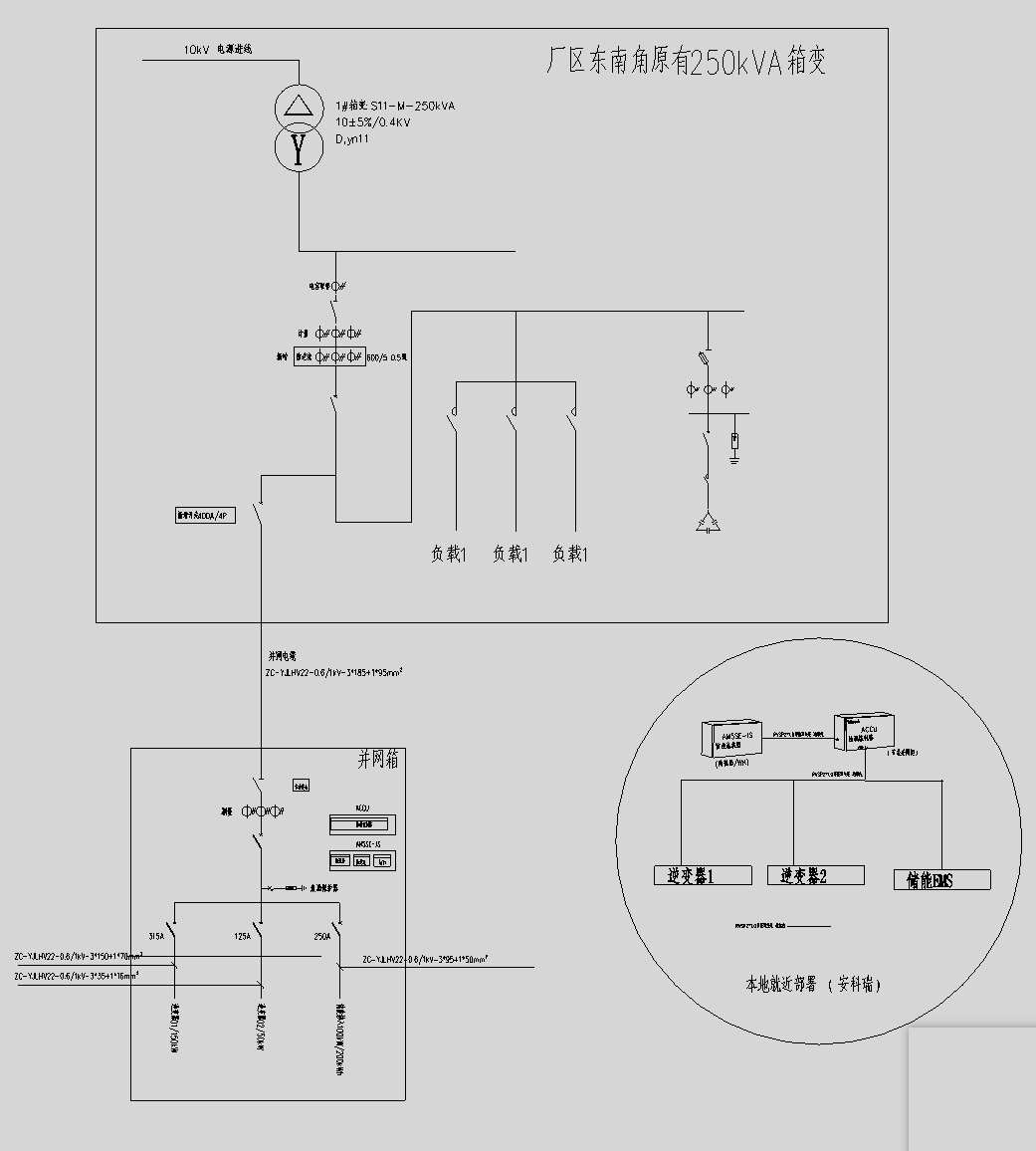

安科瑞光储防逆流方案如何破解光伏反送电难题?

,解析其如何通过“智能监测+动态调控”双核驱动,精准解决光伏系统余电反送电网的难题,规避罚款风险并提升能源收益。方案集成高效储能系统与防逆流装置,利用实时控制策略算法实现光伏发电、储能充放电与负荷需求的控制,确保自发自用,降低防

上能电气入选中国新型储能百大品牌

近日,由EESA储能领跑者联盟主办的第七届储能嘉年华盛典在湖北武汉盛大启幕。上能电气受邀参加本次大会,共同见证《2025中国新型储能行业发展白皮书》的发布,并入选

EM储能网关 ZWS智慧储能云应用(8) — 电站差异化支持

面对不同项目、种类繁多的储能产品,如何在储能云平台上进行电站差异化支持尤为关键,ZWS智慧储能云从多方面支持储能电站差异化。简介随着行业发展,市场“

天合储能荣登2024全球及中国储能系统出货量TOP10榜单

近日,储能领域知名研究机构GGII正式发布“2024中国储能系统企业出货量分析及排名”榜单。天合储能凭借卓越的系统集成能力与全球化交付能力,强势入围“全球

德赛智储荣获2024年中国储能产业多项大奖

近日,由碳索储能网主办的“光能杯”跨年分享会暨2024年储能行业评选活动颁奖典礼在苏州隆重举行。德赛智储凭借在储能领域卓越的技术实力和创新能力,一举斩获 “2024 年

国产MCU厂商,靠什么从内卷中脱颖而出?

导语在当下内卷的大环境下,航顺芯片是如何消除内卷,突破高端的?当前,全球半导体行业正经历寒冬。受经济环境疲软、消费需求减弱、库存调整等因素影响,半导体市场增速显著放缓。在这种背景下,半导体厂商间

“反内卷”的智能座舱向何处去?

前段时间,有一个声音在汽车圈回荡:别卷了! 中国几家新能源汽车厂商,打响了“反内卷”第一枪,蔚来、吉利、小鹏甚至新入局的小米,都对“卷周榜”表示不满,认为周榜是低水平内卷,大家都在比谁

光伏行业内卷还有多久?

至暗时刻是否已经过去?光伏行业的内卷还要持续多久?磁性元件企业又该如何破局?这篇文章通通为你解答! 当前两年如火如荼的光伏行业,利润变得比家电行业还要低的时候,光伏行业未来的出路在哪,就变成了很多光

天合光能至尊堂中国行·第二季璀璨开启

惠风和煦,光储并济!“聚焦700W+上屋顶,赋能工商业光储——天合光能至尊堂中国行”第二季于浙江义乌璀璨开启。近百家光储行业的行业领导、顶尖

应对储能市场内卷,连接器该怎么办?

低于0.3元/Wh的储能电芯揭示行业缩影,连接器已成为承压一环,这波降价潮还将持续多久? 储能系统示意图 图/包图网 储能行业到底有多“卷”? 在过去的两年中,储能市场迎来爆发,《国际

旗帜鲜明反内卷,连接器上下游如何做到?

:“汽车行业的卷,让中国品牌达到了新高度。” 吉利董事长李书福说:“中国汽车工业内卷程度全球第一,既是好事也是坏事。” 岚图CEO卢放说:“一个车企如果活不下去,对老车主来讲可能是更大的背刺。” 从7.98万打出“电比油低”口号

中国储能开启“反内卷”

中国储能开启“反内卷”

评论