第一作者:张明浩,Karnpiwat Tantratian

通讯作者:孟颖,陈磊

通讯单位:美国芝加哥大学,美国密西根大学

成果简介

锂和钠等软金属在电池技术中发挥着关键作用,其展现出高能量密度。其中,软金属在电化学过程中通过晶粒选择性生长形成的纹理是一个影响功率和安全性的关键因素。

在此,美国芝加哥大学Ying Shirley Meng(孟颖)教授和美国密西根大学陈磊教授等人制定了一个通用的热力学理论和相场模型来研究软金属的晶粒选择性生长,研究重点集中于表面能与原子迁移率相关的固有应变能在晶粒选择性生长中的相互作用。研究显示,晶粒选择性生长的差异源于表面能的各向异性和软金属原子的扩散势垒,重点突出了固态锂金属电池的动力学限制,源于负载应力引起的表面能各向异性。这些见解助力开发了一种非晶态LixSi1-x(0.50 《 x 《 0.79)种子层,通过控制晶粒选择性生长,提高了室温下无负极锂固态电池的临界电流密度。

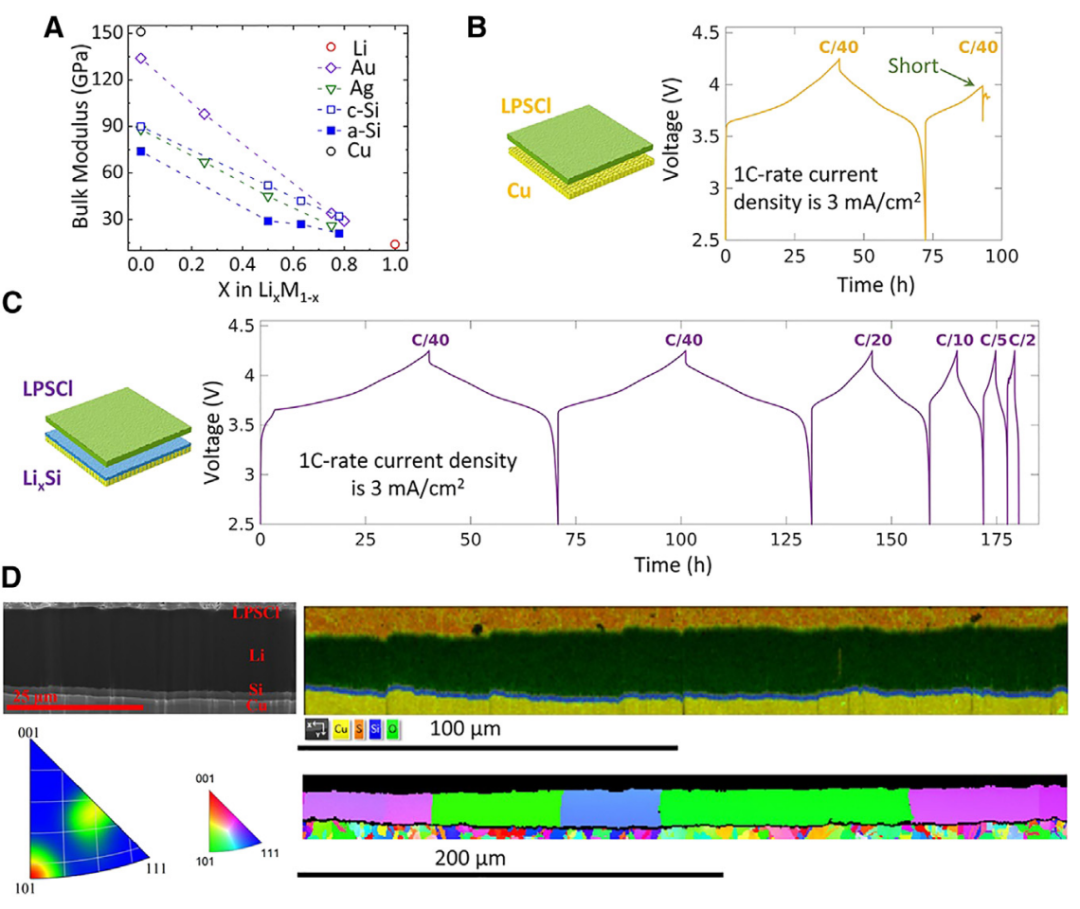

此外,理想的界面层应满足以下标准:(1)具有与锂金属相似的体积模量(《30 GPa),以减轻负载应力引起的表面能各向异性;(2)呈现出无晶界边界的非晶态结构,以抑制锂的穿透;(3)在还原电位下与锂金属接触时表现出电化学稳定性;(4)提供电子导电性,以作为集流体;(5)具有亲锂性,以降低成核势垒。这些发现也适用于其他软金属体系,例如钠,其模量(8 GPa)甚至小于锂。钠的表面能各向异性较小,这表明即使在室温下,钠的扩散最大化也决定了晶粒的选择,这表明钠金属在固态电池中具有很大的潜力。

相关研究成果以“Grain selection growth of soft metal in electrochemical processes”为题发表在Joule上。

研究背景

在当今能源存储技术的浪潮中,锂和钠等软金属因其卓越的高能量密度而备受瞩目,成为电池技术的关键角色。然而,这些金属在电化学过程中的晶粒选择性生长所形成的纹理,对电池的功率和安全性有着深远的影响。软金属,尤其是锂金属,被认为是未来高能量可充电电池的理想负极材料。如果与插层型正极或转换型正极搭配,其比能量可分别超过350 Wh/kg和500 Wh/kg。然而,锂金属电池的循环稳定性一直是研究者面临的重大挑战。锂金属在充放电过程中的沉积和剥离效率直接影响电池的库仑效率和循环寿命。理想的锂沉积微观结构应具备低孔隙率、柱状结构以及大晶粒尺寸,这些特性有助于实现均匀的锂剥离,避免形成高度多孔和针状的非活性锂结构。

研究内容

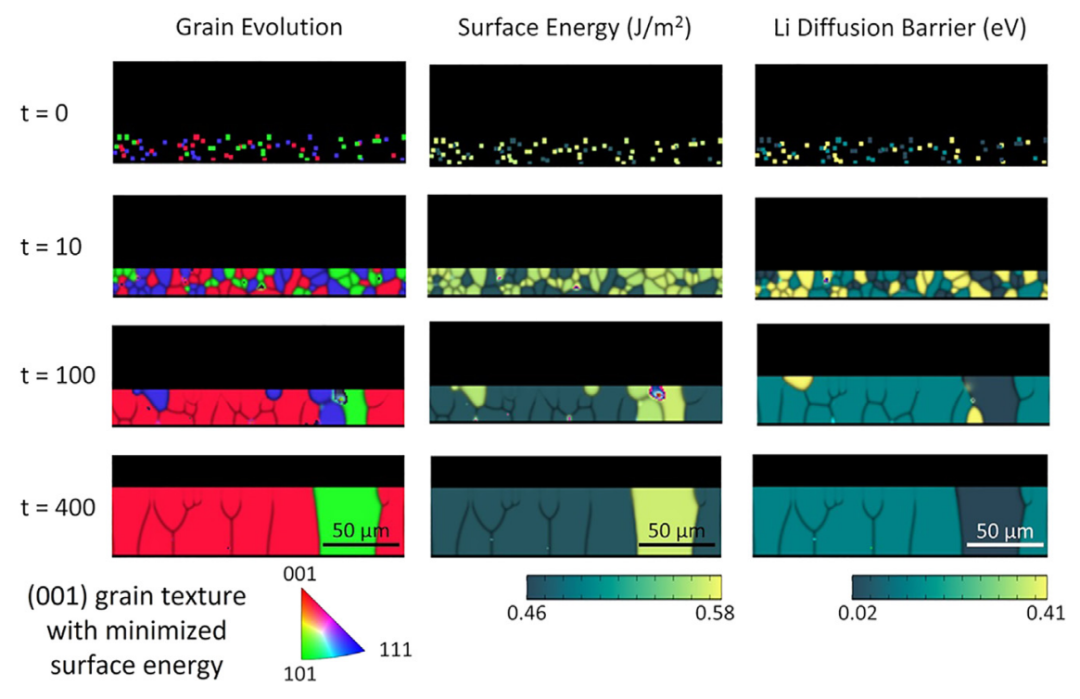

为了深入理解软金属在电化学过程中的晶粒选择性生长,研究者们构建了一个通用的热力学理论框架,并将其与相场模型相结合。这一模型重点关注表面能与原子迁移率相关的固有应变能在晶粒选择性生长中的相互作用。通过密度泛函理论(DFT)计算得到的表面能和自扩散势垒作为输入参数,建立了与相场模型常数的相关性。具体而言,原子迁移率(Lq)被建模为随自扩散势垒的降低而指数增加,遵循阿伦尼乌斯方程。同时,晶粒表面的梯度能量系数(kq)随着表面能的增加而增加,从而抑制晶粒的生长。

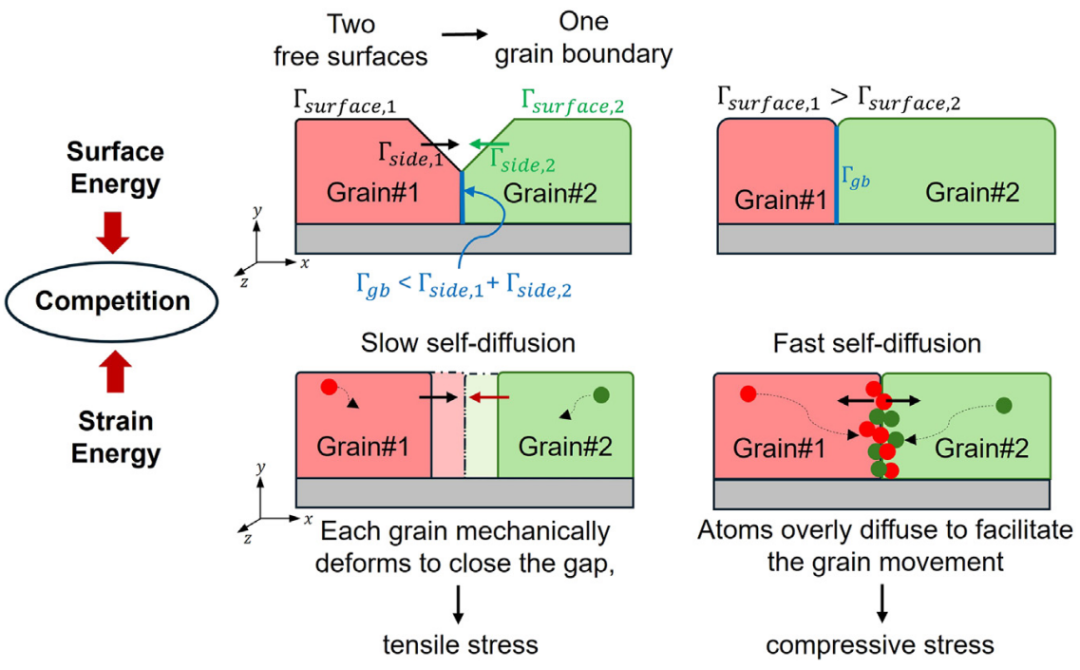

图1. 电沉积软金属薄膜中选择性晶粒生长机理示意图。

负载应力诱导的晶粒选择性生长

通过密度泛函理论(DFT)计算,发现晶粒选择性生长的差异主要源于表面能的各向异性和软金属原子的扩散势垒。这些参数被纳入相场模型,通过原子迁移率和梯度能量系数的调整,模拟了晶粒生长过程。实验中,锂金属的(001)表面在3%压缩应力下表现出最高稳定性,而(101)表面的表面能变化最大。在固态电池中,较大的负载应力(》10 MPa)显著影响晶粒生长,导致(001)晶粒优先生长,这种表面能各向异性限制了锂金属负极的动力学性能。在液态电解质系统中,负载应力较低(几百kPa),晶格应变影响较小,(101)晶粒因较低的锂扩散势垒(0.02 eV)而占主导地位。这一现象通过X射线衍射(XRD)和极图分析得到了验证,解释了液态电解质中锂金属电池更高的临界电流密度。

此外,研究还发现,钠和钾金属在固态电池中表现出较低的表面能各向异性,即使在高的负载应力下,(101)晶粒仍可能占主导地位。钠和钾的扩散势垒较低(分别为0.04 eV和0.02 eV),这使得它们在室温下具有更好的动力学性能。实验结果表明,钠金属在25°C下表现出优先生长的(101)晶粒,且在无富极固态电池中实现了1 mA/cm2的临界电流密度和7 mAh/cm2的可逆循环容量。这些发现表明,钠金属在固态电池中具有广阔的应用前景。

图2. 基于热力学理论的相场模型下的锂金属晶粒选择生长。

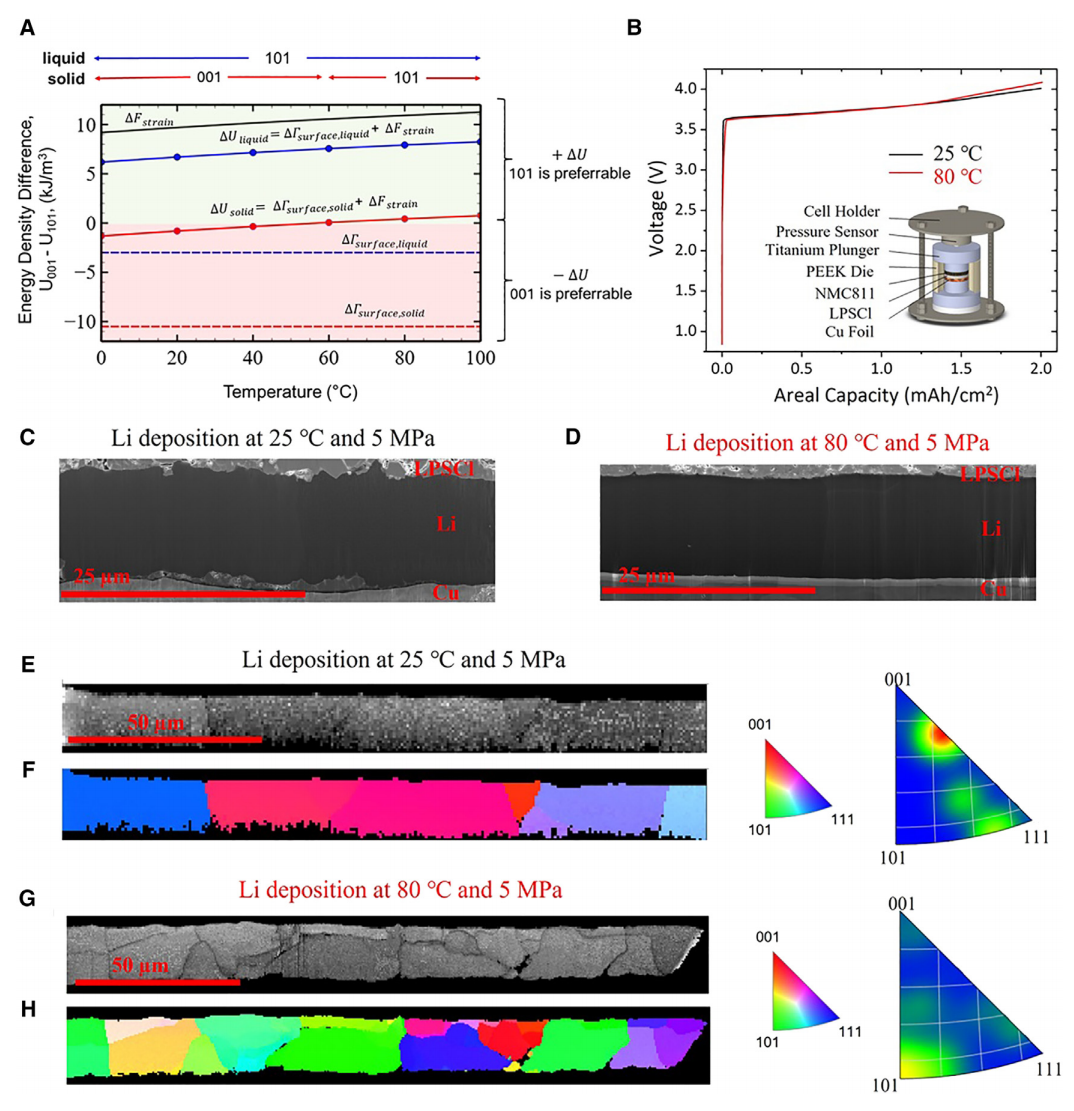

温度对晶粒选择生长的影响

同时,分析了温度对锂金属晶粒选择性生长的影响,重点关注(001)和(101)晶粒之间的竞争。由于(111)晶粒的扩散势垒和表面能最大,因此主要分析(001)和(101)晶粒。晶粒选择基于最小化锂扩散引起的应变能(ΔFstrain)或表面能(ΔGsurface)。在液态电解质中,ΔFstrain主要为正,ΔGsurface略为负,晶粒选择主要由锂原子扩散驱动,倾向于(101)纹理。在固态电解质中,ΔFstrain和ΔGsurface相当,室温下(001)晶粒因表面能各向异性而受青睐,但高温下ΔFstrain显著增加,超过ΔGsurface,导致(101)晶粒在高温下成为优选。

实验中,25°C和80°C下以0.1 mA/cm?的电流密度在铜基底上电沉积锂金属,结果表明高温下(101)晶粒的选择性生长更为明显。通过等离子体聚焦离子束(PFIB)铣削和电子背散射衍射(EBSD)分析,发现25°C下沉积的锂晶粒倾向于(001)方向,而80°C下则倾向于(101)方向。这一结果与温度效应的预测一致,表明高温下锂原子的高流动性降低了应变能密度,使得(101)晶粒在能量上更具优势。这种均匀的沉积和剥离过程有助于在高温下实现超过1.5 mA/cm2的电流密度,这对于固态电池中的锂金属负极尤为重要。

图3. 温度对无负极固态电池中锂金属晶粒选择生长的影响。

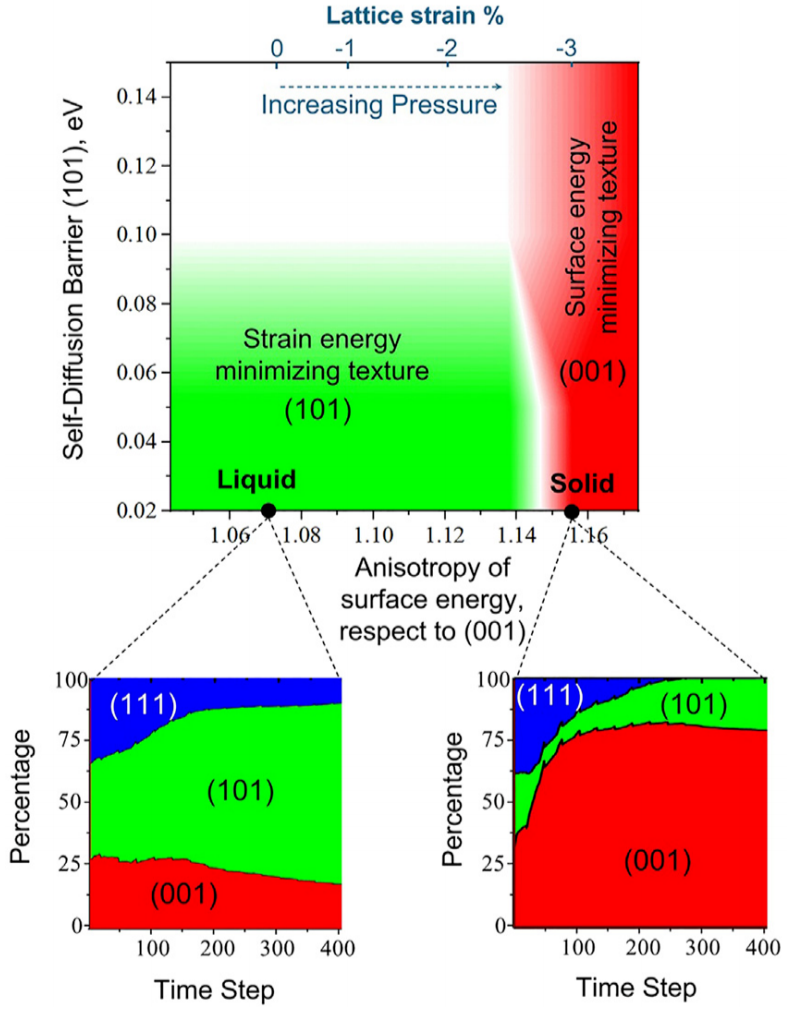

压力对晶粒选择生长的影响

研究发现,增加压力会增加晶格应变,进而改变表面能,使其更加各向异性。当表面能各向异性超过临界阈值时,晶粒选择可能会从倾向于低应变能(快速锂扩散)转变为倾向于低表面能晶粒,特别是在固体系统中高堆叠压力下。然而,在压力较小的液态系统中,系统更倾向于快速锂扩散的晶粒。如果(101)晶粒的锂扩散势垒增加并与其他晶粒相当,锂扩散的各向异性将减弱,(101)晶粒可能会变得不那么占主导地位,甚至可能与其他晶粒混合。

此外,研究还探讨了压力对晶体尺寸的影响。施加在电沉积金属表面的压力可以促进平面晶粒的合并,这种效应在锂金属中尤为显著,因为锂的屈服强度较低(0.41~0.89 MPa)。实验中,使用定制的负载电池在350 kPa下进行锂沉积,发现沉积锂的颗粒直径为5~10微米,明显小于在固态情况下观察到的30~50微米。即使在室温下,液态情况下(101)锂纹理的存在也很明显,这表明(101)锂纹理是锂在液态电解液中沉积的一个内在特征,直接证明了应变能最小化纹理的存在。

图4. 锂晶粒选择生长的相场预测。

晶粒选择生长的界面层设计

为了在固态电池中实现最佳的界面接触,需要施加适当的负载应力,因此所涉及固体的机械性能必须进行适当设计。在任何给定的固态电解质(SSE)下,基底与锂之间的体积模量差异减小,对应于锂相内较小的晶格应变,从而促进有利于扩散的(101)晶粒的优先生长。这种效应在无负极固态电池中尤为显著,其中集流体充当锂沉积的基底。受最近DFT计算的启发,本研究提出采用非晶态硅种子层以减少锂金属内的晶格应变。当x超过0.5时,会发生显著的软化,产生低于30 GPa的体积模量。此外,随着锂含量的增加,锂-硅合金的带隙减小,向适合作为集流体的金属特性转变。

采用与先前研究中概述的相同的溅射技术,在铜基底上沉积了500纳米厚的非晶态硅层。随后,组装了无负极固态全电池,以评估裸铜集流体与沉积了硅的铜集流体之间的倍率性能差异。使用裸铜的电池在第二次循环时就发生了短路,而沉积了硅的铜电池能够持续运行至更高的C/2(1.5 mA/cm2)倍率。通过与厚正极配对,无负极电池实现了9 mAh/cm2的面积容量。为了验证关于晶粒选择性生长的假设,使用PFIB获得了在Li0.7Si0.3种子层上沉积的锂金属的横截面,其面积容量为2 mAh/cm2。结果表明,即使在25℃的沉积温度下,使用硅种子层时(101)晶粒也变得明显。

图5. 固态电池中锂金属负极晶粒选择生长的界面层设计。

总结与展望

综上所述,这项研究不仅揭示了软金属在电化学过程中晶粒选择性生长的复杂机制,还为设计高性能电池提供了重要的理论指导。通过深入理解表面能和原子迁移率在晶粒生长中的作用,研究者们能够通过界面工程实现理想的纹理,从而提高电池的充放电效率和循环稳定性。这些发现不仅适用于锂金属电池,还可以推广到其他软金属系统,如钠金属电池,为未来高能量密度电池技术的发展开辟了新的道路。此外,结合先进的表征技术和计算模拟,将有助于更深入地理解电池内部的物理化学过程,为电池技术的持续创新提供支持。随着这些研究的不断深入,有理由相信软金属电池将在未来的能源存储领域发挥更加重要的作用,为实现可持续能源未来做出贡献。

文献信息

Minghao Zhang, Karnpiwat Tantratian, So-Yeon Ham, Zhuo Wang, Mehdi Chouchane, Ryosuke Shimizu, Shuang Bai, Hedi Yang, Zhao Liu, Letian Li, Amir Avishai, Lei Chen,* Ying Shirley Meng*,?Grain selection growth of soft metal in electrochemical processes, Joule, https://doi.org/10.1016/j.joule.2025.101847

-

电化学

+关注

关注

1文章

331浏览量

21026 -

金属

+关注

关注

1文章

615浏览量

24800 -

电池

+关注

关注

84文章

11129浏览量

137808

原文标题:孟颖教授最新Joule:电化学过程中软金属的选择生长!

文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

发布评论请先 登录

电化学迁移(ECM):电子元件的“隐形杀手” ——失效机理、环境诱因与典型案例解析

求助,怎么提高电化学式CO传感器的精度?

【科普】电化学传感器使用寿命影响因素

广州医科大学:研发基于金和MXene纳米复合材料的电化学POCT传感器

半导体选择性外延生长技术的发展历史

什么是高选择性蚀刻

光谱电化学及其在微流体中的应用现状与挑战(上)

基于LMP91000在电化学传感器电极故障检测中的应用详解

星硕传感发布GDD4O2-25%VOL电化学氧气传感器

什么是电化学微通道反应器

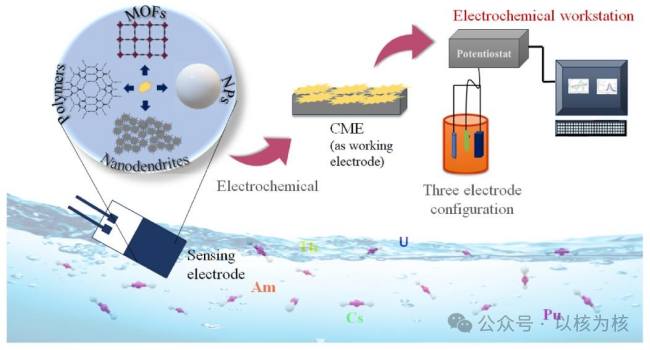

印度斋浦尔马拉维亚国家技术学院材料研究中心TrAC.:电化学传感器在放射性核素全面检测与分析中的应用进

安森美电化学传感与无线传输解决方案助力远程医疗

电化学气体传感器信号放大调试经验

扫描速率对各体系的电化学行为有什么影响

电化学感知技术的新时代

孟颖教授最新Joule:探索电化学过程中软金属的选择性生长

孟颖教授最新Joule:探索电化学过程中软金属的选择性生长

评论