在智能手机几乎成为人体“外挂器官”的今天,电量焦虑如同现代人的慢性病,而充电宝则是随身携带的“急救包”。随着技术迭代,一个更便捷的方案悄然普及——无线充电宝。这种摆脱线缆束缚的充电方式,究竟如何实现?它是否真能成为传统充电宝的替代品?让我们从技术原理到使用场景,展开一场关于无线充电宝的深度探讨。

无线充电宝的核心:电磁感应技术

无线充电宝的实现依赖于Qi标准(读作“气”),这是一种由无线充电联盟(WPC)制定的国际通用技术规范。简单来说,充电宝内部藏有铜制线圈,当它与支持无线充电的手机背面对齐时,线圈会通过电磁感应产生交变磁场,手机内部的接收线圈再将磁场转化为电流,完成“隔空充电”。这个过程类似于两个默契的舞者——充电宝是领舞者,通过无形的磁场引导手机内的线圈同步“起舞”,最终将能量传递到位。目前市面上90%以上的无线充电设备都兼容Qi标准,包括iPhone 12及以上机型、三星Galaxy系列等主流旗舰。

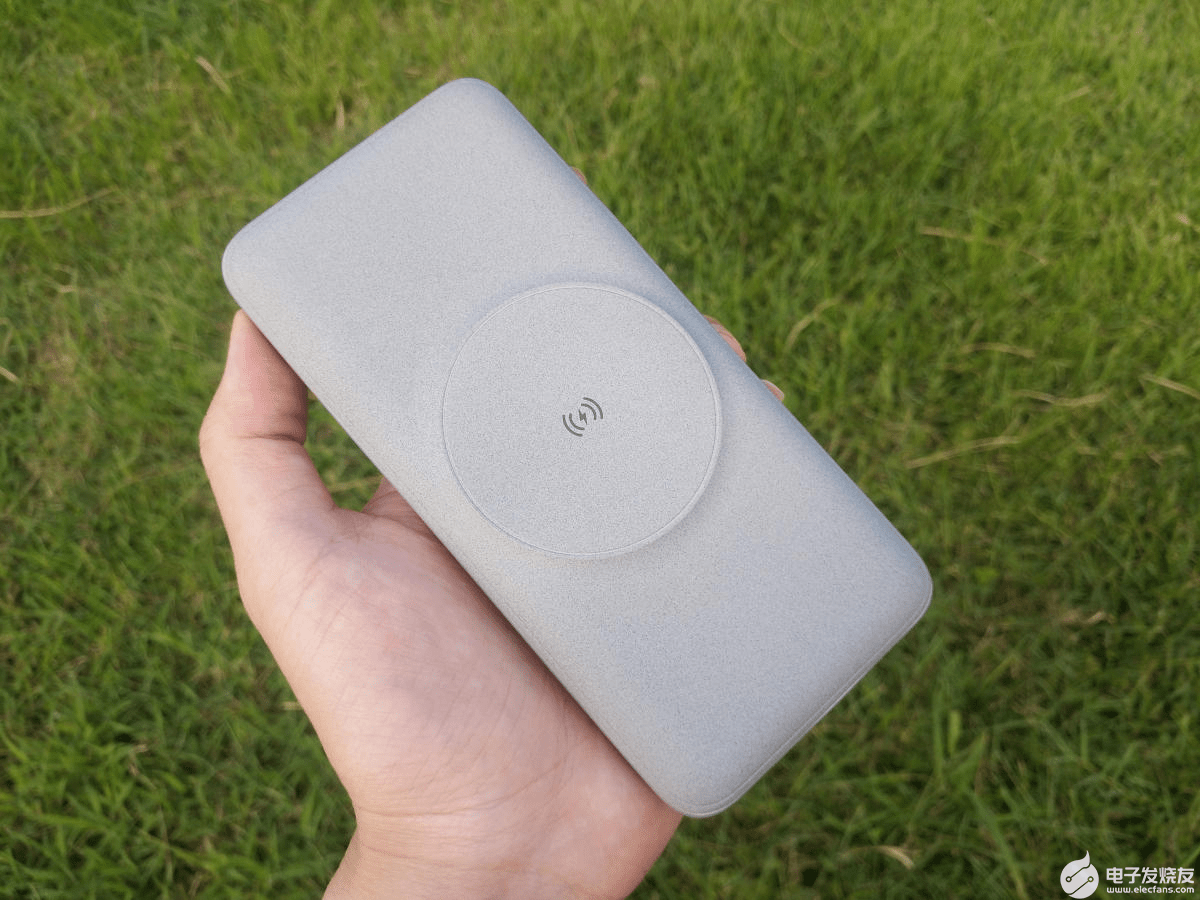

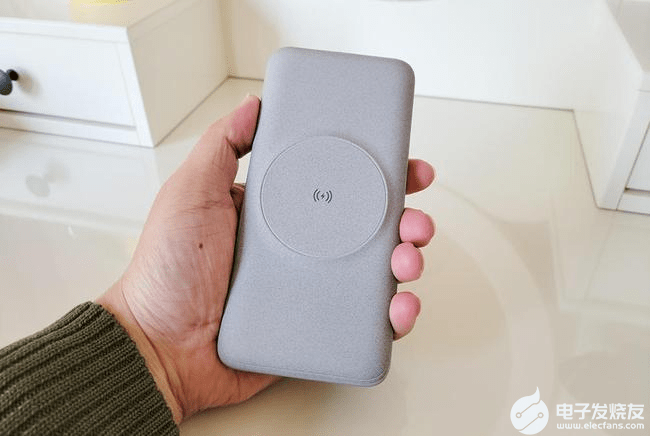

识别无线充电宝的关键标志

并非所有充电宝都具备无线功能。用户可通过三个特征快速识别:首先查看表面是否有“Qi”标识或“Wireless Charging”字样;其次观察顶部是否标注了线圈位置(常见为虚线圆圈或雷达状图案);最后确认产品参数中明确标注“无线输出功率”(通常为5W-15W)。值得注意的是,某些品牌会采用磁吸设计(如苹果MagSafe生态),通过磁力辅助对准充电区域,提升充电效率。

2025年主流品牌与技术亮点

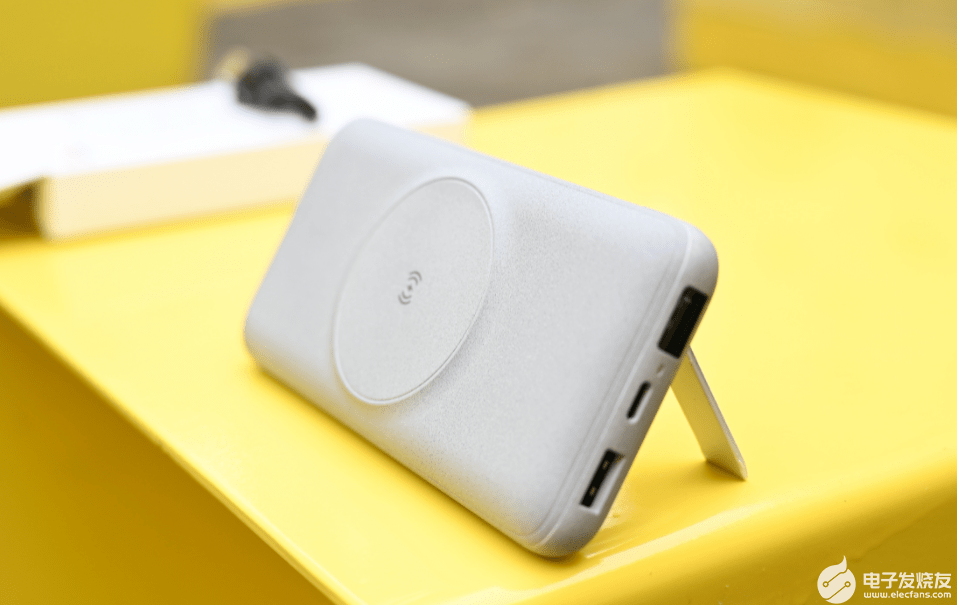

根据最新市场调研,无线充电宝领域已形成明确的品牌梯队。绿联、安克、小米凭借稳定的输出性能和多重安全认证占据第一阵营,其中小米的“冰封散热”技术可将充电温度控制在40℃以下;而倍思、品胜等品牌则以性价比著称,15W快充机型价格普遍下探至200元内。值得关注的是,酷态科等新兴品牌推出的“二合一磁吸充电宝”,既能无线充手机又可单独给耳机充电,厚度仅与信用卡相当。

使用时的四大黄金法则

精准对齐原则:将手机中心与充电宝标记区域重叠,偏差超过5毫米可能导致效率下降50%;

隔空禁忌:手机壳厚度需小于3毫米,金属材质或磁吸支架会阻断磁场传输;

温度监控:持续无线充电时,建议移除手机保护壳避免积热;

效率权衡:无线充电平均能量损耗约30%,紧急时仍建议优先使用有线快充。

容量与安全的平衡艺术

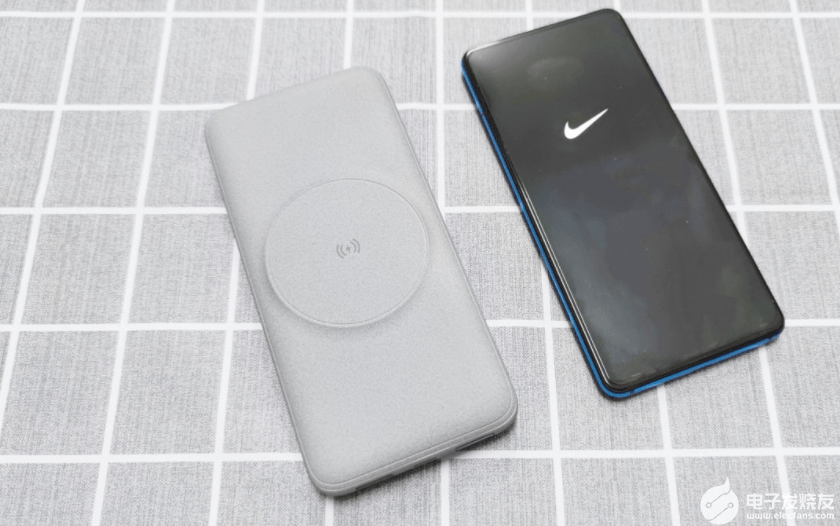

当前主流无线充电宝容量集中在5000mAh-10000mAh区间。以10000mAh产品为例,可为iPhone 15提供约2.3次完整充电,但重量往往超过220克——相当于随身携带一颗橙子。安全方面,认准3C认证、过压保护、温度控制三要素,避免购买无品牌标识的“三无”产品。某实验室测试显示,劣质无线充电宝在过载时可能产生60℃以上高温,存在电池鼓包风险。

未来进化的三个方向

行业研究者预测,下一代无线充电宝将呈现三大趋势:一是“远距离充电”技术突破,预计2026年将出现30厘米内自由充电的产品;二是光伏补充技术,通过太阳能板提升户外续航;三是生物识别功能集成,部分厂商已尝试在充电宝中加入湿度传感器和应急SOS按钮。

站在2025年的节点回望,无线充电宝已从概念性产品成长为解决碎片化充电需求的实用工具。虽然它尚不能完全替代传统充电宝的高速有线充电,但其“随放随充”的优雅体验,正重新定义人与设备的能量交互方式。或许不久的将来,我们会像忘记Wi-Fi密码一样,忘记“充电线该怎么插”这个曾经困扰无数人的问题。

-

无线充电

+关注

关注

1299文章

3378浏览量

320558 -

充电宝

+关注

关注

7文章

752浏览量

40107 -

无线充方案

+关注

关注

0文章

74浏览量

1921

发布评论请先 登录

充电宝可以无线充电吗?

充电宝可以无线充电吗?

评论