在当今快节奏的生活中,无线充电技术以其便捷性逐渐成为智能手机用户的刚需。轻轻一放,无需插拔线缆,手机便能自动补充电量——这种看似“魔法”般的体验,背后实则隐藏着精妙的物理学原理与工程智慧。本文将深入解析通用型手机无线充电器的工作原理,带你揭开这项技术的神秘面纱。

电磁感应:无线充电的基石

无线充电的核心原理是电磁感应,这一现象最早由法拉第在19世纪发现。简单来说,当电流通过导体(如线圈)时,周围会产生磁场;若另一个导体处于变化的磁场中,便会感应出电流。通用型手机无线充电器正是利用这一原理:充电器内部的初级线圈通入高频交流电,形成交变磁场;手机背部的次级线圈感应磁场后产生电流,最终转化为电池储存的能量。

这一过程类似于“隔空传声”的土电话:充电器如同发声的纸杯,通过磁场“声波”将能量传递给手机端的接收线圈。不同的是,无线充电的“声音”是肉眼不可见的高频电磁振荡,频率通常在100-300kHz之间,确保能量高效传输。

从变压器到无线充电:技术的进化

熟悉电子学的读者可能发现,无线充电的原理与传统变压器高度相似。两者均依赖线圈间的磁耦合,但变压器通过铁芯紧密连接,而无线充电器则需克服空气间隙的挑战。为解决这一问题,工程师采用了两项关键设计:一是使用更高频率的交流电,提升磁场穿透力;二是优化线圈的绕制工艺,例如采用扁平化的利兹线(Litz wire)减少能量损耗。

以常见的Qi标准无线充电器为例,其初级线圈通常由15-20匝铜线绕成直径5cm左右的平面螺旋结构,与手机线圈的间距控制在5mm以内时,效率可达70%以上。这好比两个人配合跳绳——摇绳者(充电器)和跳绳者(手机)必须保持同步节奏(频率匹配)与适当距离,才能流畅完成动作。

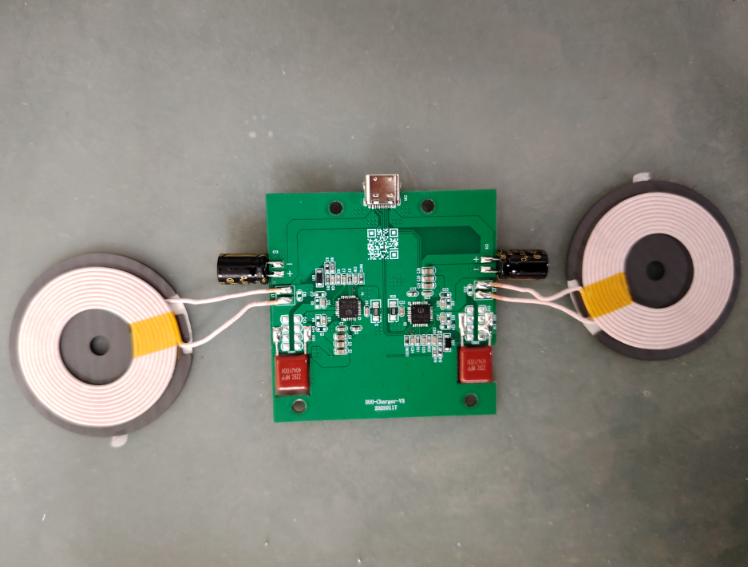

通用型手机无线充电器原理

通用型手机无线充电器原理能量传输的守护者:控制电路

仅有电磁感应还不足以实现安全充电。通用型无线充电器内置多层控制模块,如同一位“智能管家”全程监控能量流动。当手机放置于充电板上时,控制芯片首先通过低频信号与手机通信,确认设备身份与充电需求(如iPhone会验证是否为MFi认证配件)。随后,系统动态调整输出功率,避免因金属异物导致过热风险。

这一过程类似于机场安检:充电器先“核对登机牌”(身份认证),再“扫描行李”(异物检测),最后“放行旅客”(开启充电)。现代方案甚至能通过算法实时追踪线圈位置偏移,自动补偿能量传输效率,即使用户边充电边使用手机,也能保持稳定供电。

效率与安全的平衡术

尽管无线充电免去了插拔烦恼,但其能量损耗仍高于有线方式。以10W无线充电为例,约30%电能转化为热能散失,这主要源于线圈电阻发热与磁场散射。为此,厂商通过磁屏蔽技术在充电器底部添加铁氧体材料,像“隐形围墙”般约束磁场走向;同时,手机端的接收线圈采用多股绞合线设计,进一步降低涡流损耗。

值得注意的是,长期使用无线充电并不会加速电池老化。控制电路会在电池电量达80%后切换为涓流模式,如同用细水流注满水杯,避免过充损伤。相比之下,反复插拔线缆导致的频繁满充放电,反而可能对电池寿命影响更大。

未来:从电磁感应到磁共振

当前主流的电磁感应技术虽成熟稳定,但存在严格的摆放位置要求。下一代磁共振无线充电已崭露头角,其原理类似于音叉的共鸣效应——发射端与接收端线圈调谐至相同频率时,可在更远距离(数厘米至数米)实现高效传输。实验室中,已有团队通过超材料透镜聚焦磁场,将效率提升至90%以上,预示着“真·远距离充电”的潜力。

从科幻到现实,无线充电技术的演进始终围绕着一个朴素目标:让能量像空气般自由流动。当我们理解其背后的科学逻辑,那些看似简单的“一放即充”瞬间,便成了人类智慧跨越时空的又一次闪光。

-

充电器

+关注

关注

100文章

4321浏览量

119569 -

无线充电技术

+关注

关注

5文章

126浏览量

19678 -

无线充方案

+关注

关注

0文章

74浏览量

1921

发布评论请先 登录

基于单片机的通用型智能充电器设计

通用型手机无线充电器原理

通用型手机无线充电器原理

评论