当晨曦透过车窗洒在通勤路上,你是否留意过仪表台上那抹科技微光?那些将导航便利与能量补给合二为一的无线充电手机支架,正悄然改变着我们的移动生活。它们如同数字时代的魔法阵,让电流穿越空气完成使命交接——这背后蕴藏的正是电磁感应这一经典物理学原理的现代演绎。

电流跃迁:从有线到无线的能量革命

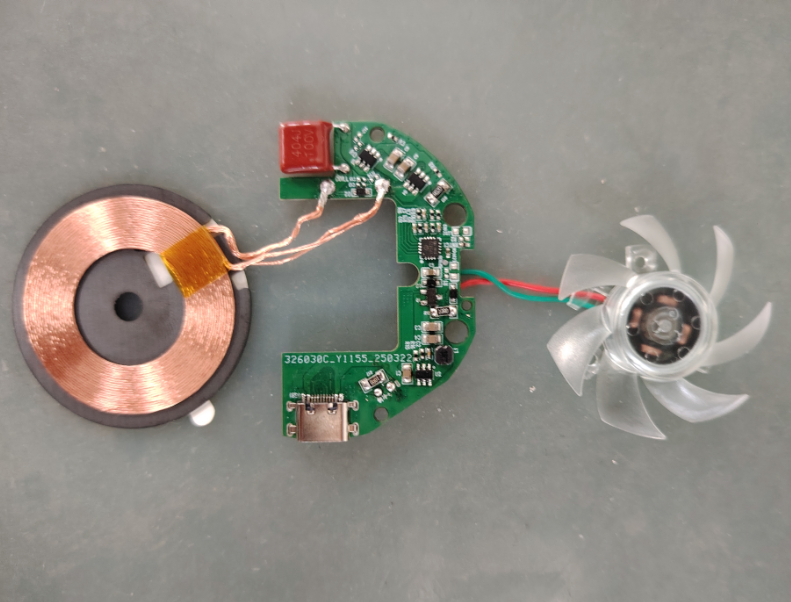

传统充电方式依赖实体导线传输电能,如同河流必须依附河道流淌。而无线充电技术突破了这种物理束缚,其核心在于利用交变磁场实现“隔空输电”。当电源电流流经发射端的送电线圈时,会产生动态磁场。此时若将具备受电线圈的设备置于该磁场范围内,根据法拉第电磁感应定律,闭合回路中便会催生新的感应电流。这个过程恰似两片互不接触的荷叶在水面共振,通过涟漪传递能量。现代智能手机内置的精密线圈阵列,正是捕捉这些无形波浪的灵敏触角。

车载场景下的系统协同

以车载环境为例,这类装置完美诠释了功能集成的艺术。设计师将Qi标准认证的无线充电模组嵌入支架结构,创造出兼具稳定性与实用性的产品形态。用户只需将符合规范的手机轻放于凹槽区域,车载USB接口提供的直流电即被转换为高频交流电,驱动发射线圈构建能量场域。这种设计既保持了驾驶时的单手操作安全性,又消除了线缆缠绕带来的视觉混乱,宛如为数码设备搭建了专属的悬浮充电桩。

无线充电手机支架原理

无线充电手机支架原理安全与效率的双重保障机制

看似神奇的无线供电实则包含多重防护体系。首先是异物检测功能,能智能识别金属物品等异常物体自动暂停工作;其次是温度监控模块,实时调节功率避免过热风险。这些保护措施如同经验丰富的管家,既确保电能高效转化(通常可达70%-85%的效率),又严守安全底线。相比早期方案,新一代产品通过优化线圈间距和屏蔽设计,将能量损耗控制在毫瓦级水平,相当于每小时仅浪费一滴雨水的能量。

标准化浪潮推动生态繁荣

自2007年无线电能传输技术商业化以来,行业逐步形成以Qi协议为代表的统一标准。这促使从桌面摆件到汽车后装市场的全产业链升级,甚至衍生出多设备同步充电的创新应用。如今支持该技术的终端已覆盖主流手机品牌,就像不同方言区的人们都能听懂普通话,跨品牌的兼容性让用户体验突破单一厂商的限制。某些高端车型更是将此功能深度整合进内饰系统,实现导航角度与充电效率的双重优化。

未来图景:从千瓦级突破到万物互联

随着氮化镓功率器件的应用和拓扑结构创新,中小功率无线充电正朝着更高效能迈进。实验室环境下已验证的远距离传输技术预示,未来的车载系统或许能为笔记本电脑等大功率设备供能。更令人期待的是动态调谐算法的发展,它能像智能音箱自动校正音质般,实时匹配不同设备的接收频率,使能量传递效率提升至新高度。这种进步不仅关乎便捷性,更代表着人机交互方式的根本转变——当我们不再被线缆定义行动边界时,真正的移动办公时代才会降临。

在这个万物皆可联的时代,无线充电支架早已超越单纯配件的属性,成为连接物理世界与数字生活的桥梁。它用看不见的磁力线编织着现代生活的诗意篇章,让科技的温度渗透到每个日常瞬间。当我们习惯这种润物细无声的能量供给方式时,或许已经触摸到了未来智慧出行的雏形。

-

手机

+关注

关注

35文章

6952浏览量

159924 -

无线

+关注

关注

31文章

5568浏览量

176687 -

无线充电

+关注

关注

1298文章

3369浏览量

320328

发布评论请先 登录

无线充电手机支架原理

无线充电手机支架原理

评论