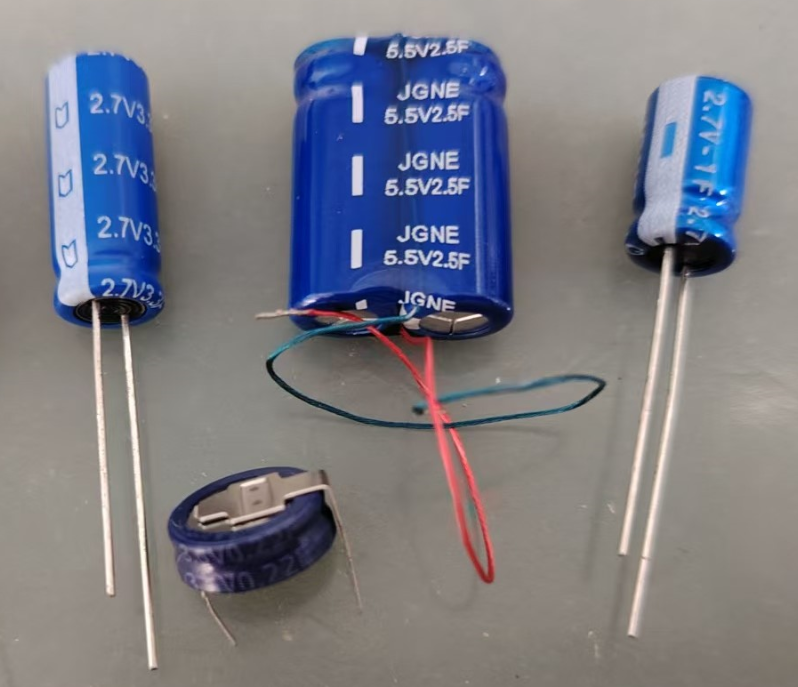

在新能源技术飞速发展的今天,双电层超级电容器(EDLC)凭借其快速充放电、超高循环寿命和优异的功率密度特性,成为储能领域的“明星选手”。而决定其性能的核心要素之一,正是电极材料的选择。本文将深入探讨主流的双电层超级电容器电极材料类型、特性及应用场景,助您全面了解这一关键技术的创新方向。

---

### **一、碳基材料:经典之选,性能与成本的平衡大师**

作为最早商业化应用的体系,活性炭(AC)、模板碳、碳纳米管(CNT)、石墨烯及其复合材料长期占据主导地位。这类材料通过高比表面积实现电荷存储——多孔结构提供大量活性位点,使电解质离子能够高效吸附于表面形成双电层。例如:

? **优势亮点**:原料丰富、制备工艺成熟、成本低且导电性好;

**典型代表**:比表面积超3000 m?/g的高纯度活性炭仍是主流方案;三维多孔石墨烯网络则进一步提升了能量密度;

?? **适用场景**:消费电子备份电源、工业设备启动系统等对性价比敏感的领域。

不过,传统碳材的能量密度上限较低(通常<10 Wh/kg),促使研究者向复合化方向突破。

---

### **二、金属氧化物:赝电容效应加持的能量升级者**

以RuO?、IrO?为代表的贵金属氧化物虽理论容量突出(可达数百F/g),但高昂的成本限制了大规模应用。更具潜力的是过渡金属氧化物家族:MnO?、Fe?O?、Co?O?等通过可逆法拉第反应贡献额外伪电容,与双电层机制协同增效。

**技术关键**:纳米结构化设计(如介孔空心球体)可增大反应接触面积;与其他导电载体结合能有效降低内阻;

? **性能跃升案例**:Co?O?@碳气凝胶复合电极在保持高功率输出的同时,能量密度较纯碳材提升。此类材料特别适用于需要瞬时大功率释放的场合,如混合动力汽车制动能量回收系统。

双电层超级电容器电极材料有哪些?

双电层超级电容器电极材料有哪些?---

### **三、导电聚合物:柔性可设计的新兴力量**

聚苯胺(PANI)、聚吡咯(PPy)、聚噻吩及其衍生物展现出独特的优势——可通过分子掺杂精确调控电导率和电容特性。更令人兴奋的是它们的机械柔韧性,为可穿戴设备开辟了新赛道。

**创新形态**:纤维状、薄膜型固态超级电容器已进入实用阶段;与生物相容性材料的集成正在推动植入式医疗器件发展;

?? **稳定性挑战**:反复充放电导致的体积膨胀问题仍需通过交联改性或复合碳骨架来解决。目前实验室级别的能量密度已突破传统边界,产业化进程加速中。

---

### **四、先进复合材料:多维度的性能革命**

单一组分材料的局限性催生出多元复合体系:

**核壳结构**:以CNT为内核沉积MnO?纳米片,兼顾高导电通路与高比容活性层;

**三维框架**:MXene钛碳化物负载氮掺杂石墨烯,构建超快离子传输通道;

**最新突破**:MOFs衍生碳/金属化合物分级多孔架构,实现从微观孔隙到宏观传导的跨尺度优化。这些精密设计的异质界面显著提升了电荷存储效率,部分体系实测功率密度超过传统电池两个数量级。

---

### **五、选型指南:如何匹配最佳材料方案?**

| **考量因素** | **优先选择方向** | **典型应用场景举例** |

|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|

| 成本敏感性 | 改性活性炭、生物质基炭气凝胶 | 智能电网调峰单元 |

| 极端环境耐受性 | 氮化硼增强石墨箔 | 航空航天应急电源 |

| 微型化需求 | 激光刻蚀图案化石墨烯微电极 | MEMS传感器自供电模块 |

| 柔性可变形要求 | PEDOT:PSS/棉织物柔性基底复合电极 | 电子皮肤触觉反馈装置 |

---

### **六、未来趋势:材料革新驱动产业变革**

随着纳米制造技术和计算材料学的深度融合,我们看到两大发展方向:一是原子级精准构筑的二维异质结带来量子限域效应增强;二是生物仿生矿化策略启发下的层级孔道仿生设计。值得关注的是,近期麻省理工学院团队报道的“动态自适应电极”,其微流控通道可根据负载自动调节离子通量,或将重新定义超级电容器的性能边界。

---

**总结**:从成熟稳定的碳基材料到性能卓越的复合体系,双电层超级电容器的电极材料创新正沿着“高比容-低成本-多功能”三位一体的方向快速演进。对于工程师而言,理解不同材料体系的本征特性与失效机制,将是设计下一代高性能储能设备的钥匙。而消费者也将很快享受到更轻薄、更持久、更安全的新型超级电容产品带来的便利。

掌握材料特性,解锁储能未来!欢迎留言讨论您关注的特定应用场景及材料解决方案。

-

电容器

+关注

关注

64文章

6816浏览量

103790 -

储能

+关注

关注

11文章

2297浏览量

34947 -

电极材料

+关注

关注

0文章

86浏览量

6885

发布评论请先 登录

双电层超级电容器电极材料有哪些?全面解析高性能储能解决方案

双电层超级电容器电极材料有哪些?全面解析高性能储能解决方案

评论