电子发烧友网综合报道

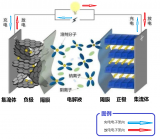

钠离子电池作为一种新兴的储能技术,因其丰富的钠资源储备和相对较低的成本,近年来在新能源领域备受瞩目。尤其是在大规模储能系统中,钠离子电池被视为锂离子电池的有力补充甚至替代品。然而,这种电池技术在实际应用中仍面临诸多挑战,尤其是在极端温度条件下的性能稳定性问题。

高温环境下容易引发电解液分解和电极材料退化,而低温环境则会导致离子传导速率急剧下降,这些问题严重制约了钠离子电池的商业化进程。

近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所吴晓东研究员团队联合河海大学许晶晶教授课题组,在钠离子电池技术领域取得突破性进展。

该团队在国际知名期刊《ACSEnergyLetters》发表的研究中,提出了一种基于溶剂间协同效应的电解液工程策略,通过亚硫酸二甲酯(DMS)与戊二腈(GN)的巧妙组合,构建出适用于全气候条件的混合钠离子/金属电池。这一成果为解决钠电池极端环境适应性问题提供了全新思路,并有望推动其在更广泛场景中的应用。

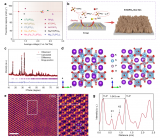

这种重构后的溶剂化结构呈现出“富含阴离子且溶剂松散”的特征,大幅降低了钠离子的去溶剂化能垒。在电极与电解液的界面处,钠离子的传输与去溶剂化过程变得更为迅速,即使在极端温度下也能保持高效的动力学性能。这一变化从根本上解决了传统电解液在低温下离子传输受阻的问题,同时为高温环境下的稳定运行奠定了基础。

实验数据有力地证明了这一策略的有效性。研究团队装配的NaNi?.??Fe?.??Mn?.??O?(NFM)||Na半电池,在-55℃至60℃的宽温范围内、4.0V和4.1V的高压条件下均实现了稳定运行。更令人瞩目的是,采用预活化硬碳负极的NFM||HC全电池,在-40℃至45℃区间展现出显著改善的循环稳定性,即使经过多次充放电循环,仍能保持较高的容量保持率和库仑效率。

深入分析电极-电解质界面(EEI)的特性可以发现,新型电解液体系形成的界面层富含NaF、Na?CO?、Na?SO?和Na?N等无机成分。这些成分不仅为钠离子提供了快速传输通道,还增强了界面的机械强度,有效抑制了电解液的持续分解,减少了活性钠的损失。这种稳定的界面结构成为电池在极端条件下保持优异性能的关键支撑,即使在高温60℃或低温-40℃的循环测试中,库仑效率仍能维持在较高水平。

该研究的突破性意义不仅在于技术层面的创新,更在于为钠离子电池的实际应用扫清了关键障碍。长期以来,宽温适应性是储能电池在复杂环境中部署的核心要求,无论是寒冷的高纬度地区,还是炎热的沙漠地带,都需要电池能够稳定工作。吴晓东团队的成果使得钠离子电池在极端气候下的应用成为可能,为大规模储能项目的选址和运行提供了更大灵活性。

此外,这项研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金的支持,以及苏州纳米所纳米真空互联实验站的技术协助,体现了产学研协同创新在推动关键技术突破中的重要作用。中国科学院苏州纳米所联培硕士毕业生高艺文作为第一作者完成的这项工作,不仅为钠离子电池的电解液设计提供了新的理论框架,更为全球储能领域的技术发展贡献了中国智慧。

随着新能源产业的快速发展,对储能技术的需求日益迫切。钠离子电池作为锂离子电池的重要补充,在中大型储能场景中具有不可替代的优势。吴晓东团队的研究通过溶剂间协同效应破解了宽温应用难题,不仅提升了钠离子电池的性能上限,更降低了其商业化门槛,有望加速推动钠离子电池在智能电网、可再生能源消纳、分布式储能等领域的广泛应用,为全球能源转型注入新的动力。

-

科研

+关注

关注

0文章

33浏览量

9213 -

钠离子

+关注

关注

0文章

19浏览量

6901 -

钠离子电池

+关注

关注

6文章

226浏览量

15224

发布评论请先 登录

RS485转Profibus网关在QDNA钠离子分析仪与S7-300PLC系统集成中的应用

Macsen Labs在钠离子电池化学方面取得突破,申请临时专利,并推进试点规模制造

全球钠电产业深度变革:旭派以创新突破打破传统汽车起动电池格局,引领绿色动力新标杆

探究P2/O3相堆叠结构对钠离子电池正极材料性能的影响

水系电解液宽电压窗口设计助力超长寿命水系钠离子电池

中国团队技术突破温度枷锁,混合钠离子电池实现全气候应用

中国团队技术突破温度枷锁,混合钠离子电池实现全气候应用

评论