讨论

1.数据准备的一般性考量

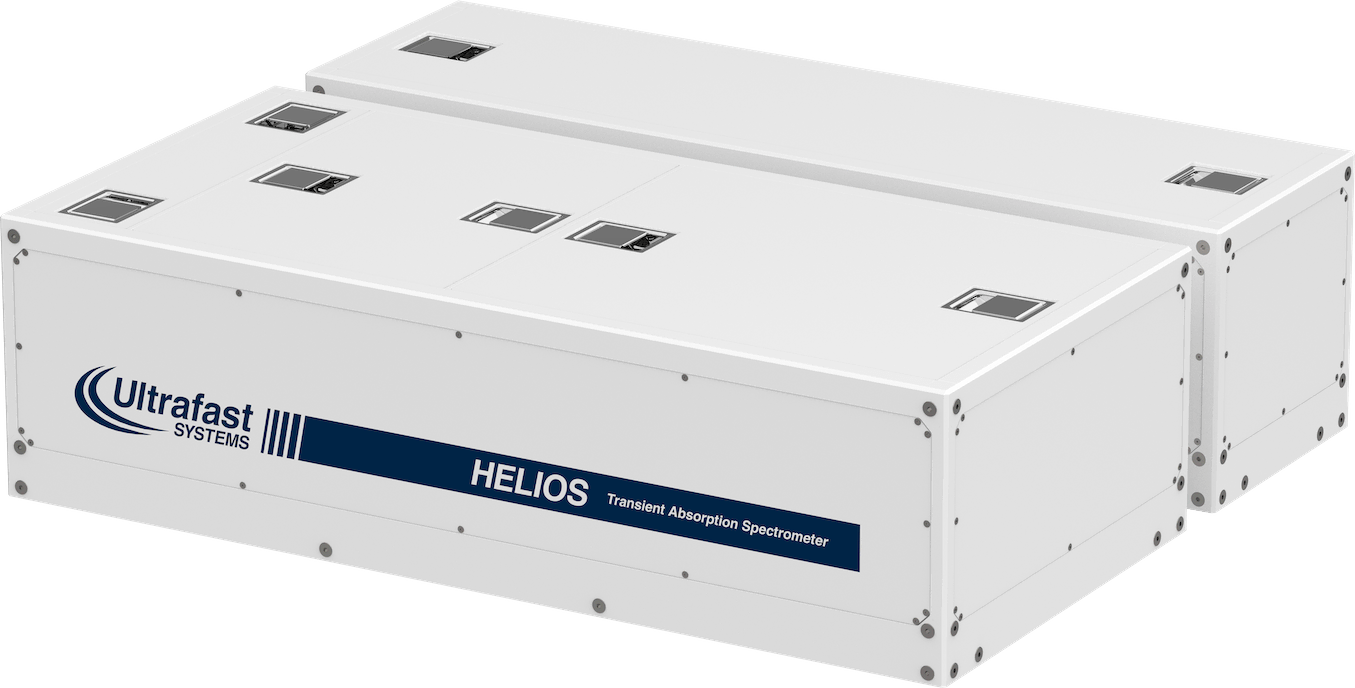

TA数据的拟合乍看之下可能显得相对直接,人们或许预期给定数据集应得出唯一明确的"正确答案"。然而,正如本实验方案强调的,在数据采集、数据准备和数据分析各环节中,存在诸多需谨慎权衡的因素,这些因素可能导致不同模型或拟合参数集对数据的描述产生不确定性。数据准备与拟合的目标在于尽可能消除这些干扰因素,同时保留可用于分析的有效数据。这一任务对初学者而言可能显得繁重,因为需要同时考虑大量操作细节。建议初学者尝试以不同方式多次重新处理同一数据集,通过对比观察数据准备步骤对最优拟合结果的影响程度来建立拟合直觉。此外,不同研究人员对同一数据的独立处理与拟合结果对比也是有效的学习方法。初始阶段的重复实践可能耗时较长,但通过此过程可逐步掌握数据准备的系统性方法。如同其他技能,TA数据的处理与拟合需要时间积累经验。建议初学者在探索与学习过程中保持耐心与严谨态度。本研究所使用的数据集已随文提供,旨在让初学者能够同步进行实际拟合操作,并与教程中的结果进行直接对比。

数据可能包含在所有时间延迟下均存在的背景特征(图4和图5),例如泵浦光束散射和样品自发发射。这些干扰特征必须通过选择、平均并移除若干负时间差谱的贡献来消除,以分离目标物种的瞬态吸收信号。在选择背景谱时,需确保未包含可能属于研究过程本身的特征。溶剂相关的背景特征(如杂质或溶剂本征吸收)也可能出现在TA数据中。当溶剂产生信号时,需获取与样品完全相同实验条件下仅含溶剂的"空白"数据集,并从样品数据集中扣除。此操作的详细说明见补充文件3。

啁啾校正是一项需谨慎处理的关键环节。当探测脉冲传输至样品时,由于转向镜调节缺陷或穿过透镜/滤光片等啁啾光学元件,脉冲会因展宽产生啁啾现象。最终导致探测脉冲中低能量光子(即探测光谱红端)先于高能量光子(即探测光谱蓝端)到达样品。这种时间差使TA光谱的"时间零点"在数个飞秒至皮秒范围内弥散,表现为原始数据集中从蓝光波段开始的显著曲线特征,并随波长向红端过渡逐渐平坦化(图9)。啁啾效应在超快TA的短时间尺度下尤为显著。虽然本文中已描述校正方法,但实际操作具有技巧性和主观性。通过使用"空白"样品或溶剂克尔响应测量数据,可减少手动选择啁啾校正点所需的主观判断。啁啾校正的目标是消除时间零点的特征性曲线。为获得最优校正效果,可能需要多次尝试不同拟合方案。建议对同一数据集应用不同啁啾校正参数进行反复拟合,以评估校正过程对短寿命TA参数的影响程度。

2.时间零点附近的伪影

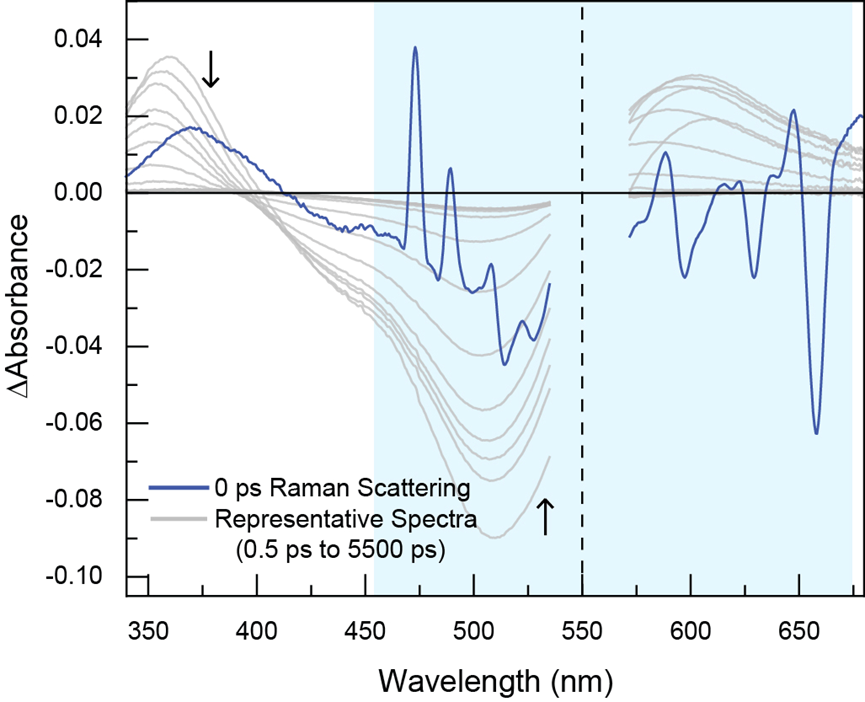

图22:实验TA数据中观察到的受激拉曼散射示例。该数据集(非本教程展示的POPOP数据)中,样品在550 nm处被激发(虚线所示)。拉曼散射出现在时间零点附近,通常呈现两种特征:位于泵浦激发波长短波侧的反斯托克斯散射(anti-Stokes Raman scattering)和长波侧的斯托克斯散射(Stokes Raman scattering)。受激拉曼散射寿命极短(约~200 fs),因其源于探测光束与泵浦光束同时作用于样品时激发的拉曼过程。此特征虽不可避免,但可通过时间裁剪(cropping)去除。

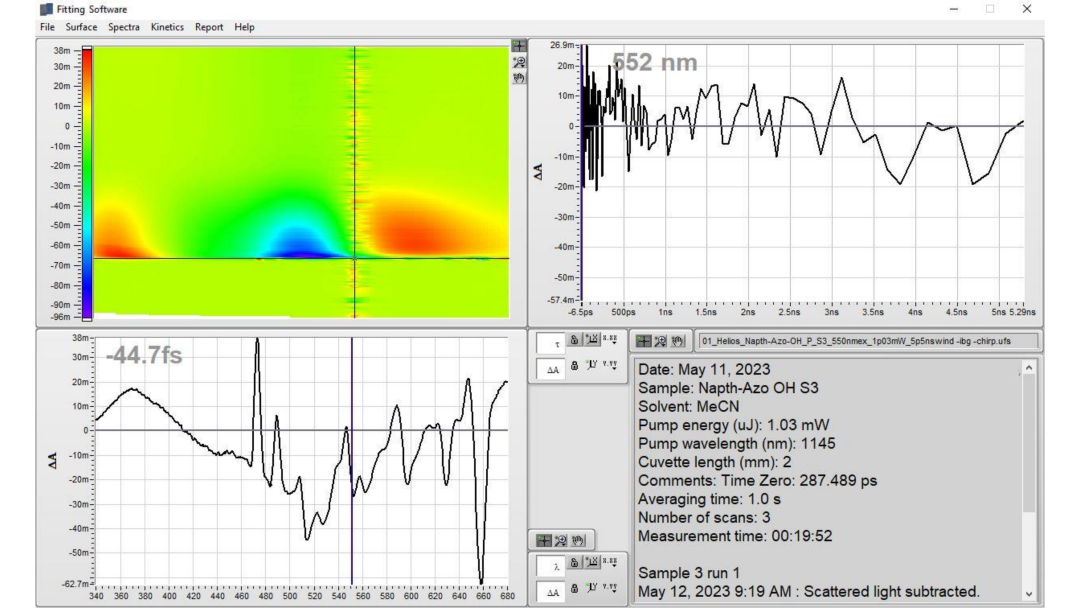

TA数据中靠近"时间零点"的位置可能出现多种伪影,包括瑞利散射、受激拉曼散射和交叉相位调制。瑞利散射是泵浦光束的弹性散射过程,其能量不发生变化,表现为与泵浦脉冲相同波长的特征。受激拉曼散射可能伴随泵浦散射信号出现。拉曼散射源于泵浦光子的非弹性散射,会在入射泵浦能量的更高(反斯托克斯)和更低(斯托克斯)能量区域产生峰。在TA数据中,由于泵浦光与探测光同时辐照样品,会观测到受激拉曼散射特征。当探测光与泵浦光同时作用于样品时,会激发拉曼过程。因此,受激拉曼散射发生在时间零点附近,并在最初数百飞秒的光谱中产生额外峰(图22,高亮区域中深蓝色谱显示此现象,图23)。交叉相位调制则源于脉冲强电场与溶剂相互作用引起的折射率调制。

图23:含有拉曼散射的瞬态吸收光谱数据示例:散射信号出现在零时间点附近,并与泵浦激发波长重合。该散射由一系列尖锐峰组成:泵浦激发波长蓝侧存在极强的正峰,红侧则呈现负峰。此现象无法有效避免,建议从数据中剔除该区段以防止干扰拟合结果。

受激拉曼散射可通过其与溶剂振动模式对应的特定频率特征与交叉相位调制区分。作为拉曼过程,激发光两侧的斯托克斯和反斯托克斯谱线均可观测到。氯代溶剂(如二氯甲烷)因氯原子的高极化率而表现出显著的拉曼峰。交叉相位调制的光谱特征虽具有溶剂特异性,但其预测难度远高于拉曼散射特征。

根据样品动力学特性,瑞利散射、拉曼散射和交叉相位调制可能与TA数据早期特征重叠,难以有效去除。理论上可通过纯溶剂测量获取这些特征并从数据中扣除,或使用数据拟合程序中的特定函数进行修正,但实际操作往往困难。当难以在不破坏样品信号的前提下扣除这些伪影时,更稳妥的做法是裁剪时间零点附近受影响的光谱区域。这种处理虽会损失约前300飞秒的数据,但能提升后续拟合可靠性。通过分析多个相同和不同样品的数据集,初学者将逐步掌握在背景扣除与裁剪初始100-200飞秒数据之间的平衡策略。

对于信噪比较低的光谱区域,通常需要进行整体裁剪。探测光不稳定、探测光强度不足、样品浓度过高(导致探测光严重衰减)、泵浦光强度过低以及样品吸收截面等因素,均可能导致信噪比恶化并增加数据拟合难度。在此情况下,通过裁剪光学窗口两侧的数据以达到理想信噪比水平,将有助于拟合过程。

当数据集完成低质量区域裁剪、啁啾校正、背景光谱平均与扣除等步骤后,即可进入分析阶段。此过程应保留与光物理和光化学过程最相关的数据部分。需要强调的是,该过程不可避免地存在主观性。数据准备的核心目标是在去除干扰伪影与保持数据完整性之间取得平衡——既要防止伪影干扰拟合,又不能过度裁剪导致数据失真。这种平衡能力需通过时间和经验积累逐步培养。建议通过多次独立拟合同一数据集(不同日期或不同研究人员间),可有效降低人为误差并减少数据准备与分析的主观性。

3.拟合与解析的通用考量

在对原始TA光谱数据完成预处理后,需要进行解析和建模以导出系统中物种及其动力学过程的相关信息。这个过程可分为三步:初始光谱解析、定量建模/拟合以及将光谱解析结果与模型/拟合结果进行关联。

初始光谱解析:在光谱解析阶段,目标是将TA光谱中出现的特征峰对应到光物理或光化学演化过程中涉及的电子态。首先需要识别各种状态:本研究中,态(State)指参与系统光物理或光化学演化的独特电子态。例如,某个特定势能曲线(PEC)所代表的状态具有其吸收光谱的特征峰集合。在单一态内发生的改变称为过程,光物理过程在TA光谱中可能表现为峰位移动或谱宽变化。过程的关键特征是态的种群保持不变(即发生在同一PEC内),变化的是态内的能量分布。当态的种群发生变化时则称为跃迁。跃迁过程中系统会演化到另一个PEC(即电子态)。跃迁可能包含内转换(IC)、系间窜越(ISC)、电荷转移、能量转移、新产物的形成或返回基态。以下段落将讨论状态、过程和跃迁的指认准则。

状态指定:该过程的第一步是将光谱特征对应到特定化学物种或状态。TA中的S1态应表现出与时间分辨发射光谱测得的荧光寿命相匹配的特征。若某三重态寿命随氧气存在而淬灭,则可验证其存在。若怀疑存在自由基阴离子或阳离子,可通过光谱电化学或化学氧化/还原方法生成对应自由基物种,获得其吸收光谱并与TA谱型进行对比。电子自旋共振(ESR)光谱可用于验证自由基的存在。美国化学会无机化学分部提供的一场优秀教程讲座对TA技术及特征指认的考量进行了系统概述。在完成谱带与物种的对应指认后,下一步是定性描述系统中的动态过程。这一步对于研究者确定合适的模型框架至关重要,同时能为其后续拟合参数的对比提供基准依据。

态内变化:振动冷却、几何重排或溶剂化是瞬态吸收(TA)技术可观察到的极快速过程(亚皮秒至数十皮秒量级)。振动冷却表现为TA光谱在数皮秒时间尺度上的快速蓝移。几何重排可能发生在数十皮秒的时间尺度。在常规偶极液体中,溶剂化动力学表现为谱线红移和谱宽收窄;但在高粘度溶剂(如甘油、聚乙二醇(PEG)、离子液体和深共晶溶剂)中,溶剂化动力学可能持续多个纳秒。

态种群变化:反应的特征是某个吸收带强度的变化,强度降低通常对应其化学物种浓度的减少,反之亦然。某些情况下,反应物和产物物种在光谱中均可被观察到,但在另一些情况下,产物态寿命过短或红移过远而无法检测。态间跃迁常可通过光谱中等色点(isosbestic point)的出现被观测到。

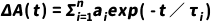

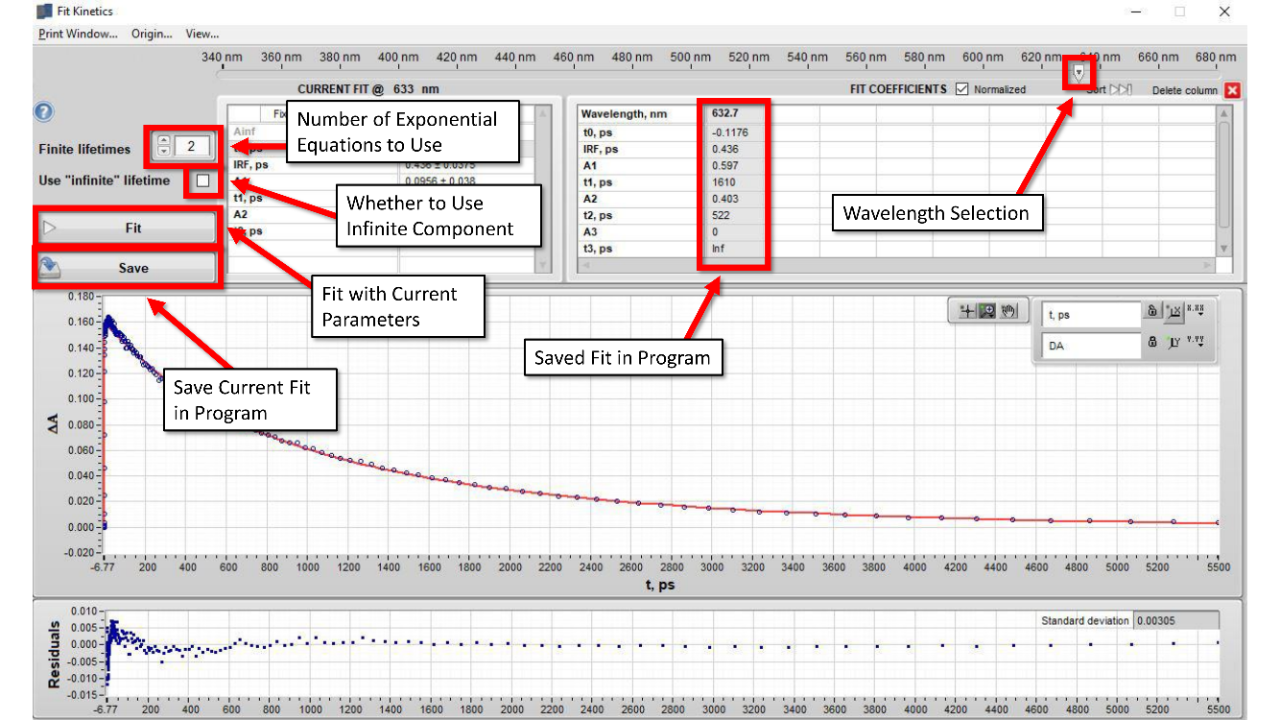

定量建模/拟合:随后需通过数据拟合建立模型,以导出系统动力学的定量信息。如引言所述,存在大量可用模型。本方案聚焦两种最常见方法:单波长拟合和全局分析。单波长方法涉及对光谱中特定波长的信号轨迹进行拟合,通常采用指数衰减函数的线性叠加形式:

(2)

其中ΔA(t)为选定波长处的TA信号,n为指数衰减分量的个数,ai为第i个指数分量的幅值,τi为其时间常数。可逐步增加多个分量直至拟合结果与实验数据吻合。任何拟合过程的目标均是使用足够数量的寿命分量对数据进行建模,使其充分还原系统特征,但需避免因分量过多导致的过拟合。因此,需通过加权拟合优度参数(如χ2)辅助判断拟合结果是否处于实验误差范围内。

当衰减过程被较佳拟合后,模型参数可用于表征系统的动力学特征。由此可导出并解析对应的时间常数。遗憾的是,TA光谱中大量重叠的特征峰意味着单一波长处的信号可能包含多个光谱特征重叠的物种动力学信息,这导致单波长拟合导出的时间常数可能反映多个同步过程的综合结果。此外,吸收带形状和位置的任何变化均会影响单波长拟合中幅值和时间常数的导出精度。在某些情况下,可通过一种称为"谱形分析"(bandshape analysis)的拟合方法规避上述问题。该方法通过确定或假设系统中每个吸收物种TA谱带的函数形式,并以时间依赖幅值对各谱形加权叠加,从而还原观测光谱。此方法虽常用于时间分辨荧光光谱分析,但TA谱带的复杂形状和重叠特征使其仅适用于少数简单体系,具体案例详见其他文献。

单波长拟合的另一缺陷在于其本质上未能充分利用现代TA实验提供的宽光谱范围。理论上,研究者可以系统地对光谱的每个独立波长进行拟合,但此类分析繁琐、耗时且计算成本高昂。为应对这一挑战,可采用一种称为"全局分析"(global analysis)的方法,通过共享动力学参数同时拟合整套TA光谱数据。全局分析及与其密切相关的靶向分析(target analysis)是已被验证有效且广泛应用的方法,但同样存在独特的缺陷与限制。与任何模型一样,必须明确其建立所依赖的假设以及这些假设带来的局限性。

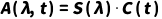

(3)

其中C(t)为n×k矩阵,S(λ)为m×k矩阵。k值表示用于还原光谱的独立光谱分量数量。每个分量代表具有独特光谱特征和动力学行为的吸收物种。S(λ)矩阵表示k个分量的TA光谱,C(t)表示其时间依赖的浓度。在全局分析最简单且最常见的实现中,每个分量被假设为单指数动力学(即方程2中i=1,每个分量分配独立的时间常数)。总之,完整TA光谱可表示为k个光谱分量的叠加,每个分量均具有特征吸收光谱和单指数衰减过程。

在拟合TA光谱时,研究者需预估所需分量数量(即k值)及对应物种单指数衰减的时间常数。拟合程序随后生成Cguess(t),并通过方程3求解Sfit(t)。接着,将Sfit(λ)与Cguess(t)按方程3相乘得到拟合光谱ΔA(λ,t)fit。最终,通过最小化残差ΔA(λ,t)exp?ΔA(λ,t)fit,获得最优Sfit(λ)和时间常数。全局分析的相对简洁性。即仅使用少量时间常数和固定光谱分量即可表征整套光谱,使其成为解耦TA光谱中复杂谱带形状和动力学的有效(且成功)方法。然而,必须谨慎验证全局分析是否适用于当前研究体系。

全局分析的关键假设(如方程3所示)是动力学过程的波长与时间维度完全可分离性,这一特性称为"双线性"(bilinearity)。该假设要求分量谱带形状不随时间变化(即具有固定且不发生位移的光谱形状)。实验过程中唯一变化的是各分量的相对浓度,由C(t)表示。在长时间尺度(约1 ns及以上)下,此假设通常成立,此时全局分析可被安全使用。然而,在飞秒TA可探测的超快时间尺度下,激发态过程如振动冷却和溶剂化动力学会导致物种光谱特征随时间演变,从而破坏双线性条件。这并不意味着全局分析无法还原数据集——事实上,只要使用足够多的分量,总能获得满意的拟合效果。问题在于对分量光谱的解读及时间常数与特定激发态过程的关联,因为此时分量可能已不再对应明确的吸收物种。因此,当双线性条件无法满足时,应用全局分析需始终保持谨慎。

将光谱解释映射到模型/拟合参数:获得拟合结果后,需将光谱解释与拟合中得到的寿命参数对应。拟合结果中的寿命参数需对应到初始光谱解释中识别的物理过程和反应。然而,光谱的初步判断与模型拟合的寿命数量可能无法直接对应。在此(常见!)情况下,拟合者需回溯并重新评估初始解释。可能在初步判断中遗漏了振动冷却或其他过程,但这些过程可通过建模和拟合被识别;也可能存在两组不同拟合参数均能良好还原数据,此时初始解释可指导选择合理的参数组。在最终步骤中,拟合者需在解释与拟合结果间反复验证,以获得对系统物种和动力学的合理光物理归属。其他包含顺序拟合模型的拟合程序(如靶向分析)也可用于补充全局分析及本文所述拟合软件的拟合结果。

综上,本文讨论了瞬态吸收数据的预处理与拟合过程。其核心目的是阐明相关流程中的挑战,并提出实际可行的规避或缓解策略。与技术领域多数数据拟合类似,TA数据拟合具有复杂性且在某些情况下存在主观性。因此,充分理解数据本身、预处理过程及所用数学工具的建模原理与局限性至关重要。科学家必须以批判性视角对待数据与建模。

可通过多种方式降低拟合的主观性。例如,从不同起点或在不同日期重复数据预处理和拟合过程,以验证结果的一致性;比较不同日期和样品制备条件下的数据;由多位研究人员独立拟合同一批数据并对比结果。长期实践中,研究者可根据自身实验装置和参数特征积累对数据的直觉判断,从而提升拟合结果的可信度。

关于TA数据拟合及本文讨论模型的细节仍有大量内容需要学习。强烈推荐几篇深入探讨该主题的优秀综述文献,可见原文参考文献列表。本文旨在为初学者提供分析和拟合流程的入门路径,激发对深入理解该过程的兴趣。

审核编辑 黄宇

-

瞬态

+关注

关注

0文章

36浏览量

13510 -

光谱

+关注

关注

4文章

951浏览量

36203

发布评论请先 登录

显微红外光谱(Micro-FTIR)在异物分析中的应用

原子吸收光谱仪如何选配UPS不间断电源?优比施UPS电源专业解析

一种基于红外吸收光谱技术的免校准气体传感芯片

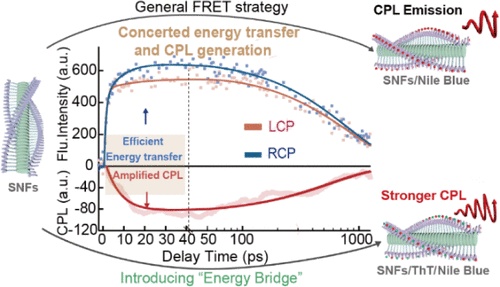

瞬态吸收光谱与时间分辨圆偏振发光技术的结合协助科学家深入理解能量与手性协同动力学

瞬态吸收光谱测试解密种子晶体策略对器件性能的影响

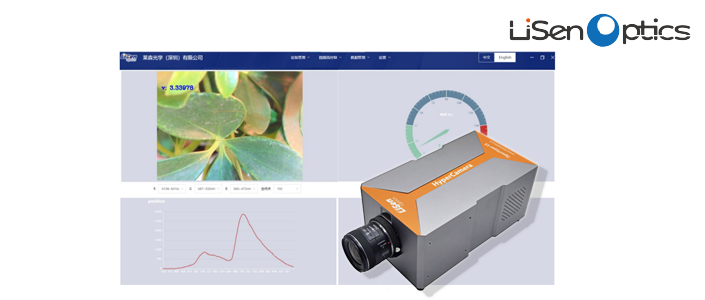

如何利用高光谱相机实现精确的光谱分析?

原子吸收光谱的原理的新思考及应用

瞬态吸收光谱数据处理、拟合与分析-Ⅲ

瞬态吸收光谱数据处理、拟合与分析-Ⅲ

评论