在半导体技术的浩瀚星空中,每一次技术的突破都如同璀璨的星辰,照亮着人类科技进步的道路。近年来,随着计算和人工智能应用的快速发展,对高性能、低功耗电子产品的需求日益增长,这驱使着科研人员不断探索新的晶体管技术。加州大学圣巴巴拉分校的研究人员在这一领域迈出了重要一步,他们利用二维(2D)半导体技术,成功研发出新型三维(3D)晶体管,为半导体技术的发展开启了新的篇章。

一、技术突破的背景与意义

晶体管作为现代电子产品的基本元件,其性能的提升对于整个电子行业的进步至关重要。为了提高现有设备的性能并推动新技术的进步,科研人员一直致力于将晶体管小型化,以便更密集地封装它们,并在相同尺寸的芯片上实现更多操作。事实上,微型化领域的一些重要进步已经促成了应变硅和高k/金属栅极场效应晶体管(FET)的设计和开发,这些晶体管解决了尺寸缩小难题并提高了性能。

然而,就主流硅技术而言,晶体管只能缩小到一定尺寸,否则就会达到性能极限,尤其是在能效方面。这些限制被称为“短沟道效应”,表现为亚阈值漏电流和开关不良,这使得在保持低功耗的同时缩小这些晶体管的尺寸变得困难。十多年前,随着Fin-FET(鳍式场效应晶体管)的引入,许多限制都得到了克服。Fin-FET是一种3D架构,将“栅极”包裹在从晶体管源极到漏极的通道周围,从而减轻了短通道效应,同时缩小了占位面积。然而,即使对于最先进的Fin-FET来说,将晶体管缩小到10纳米以下通道长度,同时保持低功耗和良好的性能,也越来越具有挑战性。

加州大学圣巴巴拉分校的研究人员正是在这一背景下,通过利用2D半导体技术,成功研发出新型3D晶体管,这一突破代表着朝着下一代晶体管技术迈出了重要一步。这种技术能够支持计算和人工智能应用的快速发展,为性能提升、晶体管可扩展性和能源效率开辟了新的可能性。

二、新型3D晶体管的技术原理与实现

加州大学圣巴巴拉分校的研究人员将原子厚度的2D半导体集成到3D架构中,研发出新型3D晶体管。他们将这些3D栅极环绕(GAA)结构晶体管缩写为NXFET,其中N=纳米,X=片、叉或板,代表通道堆叠的拓扑结构。他们的研究确定了如何使用2D半导体独特地设计此类晶体管。

具体而言,研究中引入的纳米板FET架构被证明可以最大限度地发挥原子级厚度的2D材料(如二硫化钨(WS?))的独特性能。这种新颖的架构利用了2D层的横向堆叠,类似于“板堆”,将集成密度提高了十倍,并具有等性能指标。通过利用2D材料独特的物理和量子力学特性,研究人员克服了许多与用硅设计的传统3D晶体管相关的限制。他们的模拟表明,纳米板晶体管在能源效率和性能方面实现了显著的改进,通道长度缩小到5nm以下。

为了评估其设计的性能,研究团队利用最先进的模拟工具(包括QTX,一种基于非平衡格林函数框架的量子传输工具)。这种方法使他们能够模拟关键因素,如能带非抛物线性、有限带宽、接触电阻和载流子迁移率,这些测量值描述了材料与穿过它的电荷载流子(如电子)之间的关系。为了提供准确的输入参数,研究人员还使用了密度泛函理论,该理论部分由已故的Walter Kohn开发,他是加州大学圣塔芭芭拉分校的物理学家,因“开发密度泛函理论”而获得1998年诺贝尔化学奖。

三、新型3D晶体管的优势与应用前景

新型3D晶体管在多个关键指标方面表现出色,优于硅基3D-FET。具体来说,基于2D半导体的3D-FET在驱动电流(操作器件的电流量)和能量延迟积(切换所需的能量)等方面具有显著优势。2D材料的薄度可最大限度地降低器件电容,从而降低功耗,而其垂直堆叠则支持在制造过程中实现更好的缩放。

这一技术的突破不仅展示了二维材料的潜力,还为将其集成到三维晶体管设计中提供了详细的蓝图。这是半导体行业在寻求延续摩尔定律的过程中向前迈出的关键一步。摩尔定律指出,集成电路上的晶体管数量大约每两年翻一番,这一规律已经指导了半导体行业几十年的快速发展。然而,随着晶体管尺寸的不断缩小,传统硅基晶体管的性能提升和功耗降低变得越来越困难。新型3D晶体管的出现,为半导体行业的持续发展提供了新的动力。

从应用前景来看,新型3D晶体管的影响超出了传统计算的范围。在边缘AI、柔性电子和物联网超低功耗设备方面都有潜在应用。随着人工智能和物联网技术的快速发展,对高性能、低功耗电子产品的需求日益增长。新型3D晶体管的出现,有望满足这些新兴应用的需求,推动相关技术的进一步发展。

四、行业内的其他技术进展与竞争态势

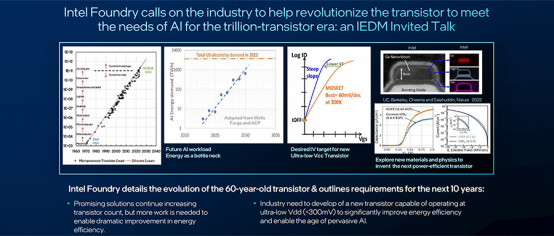

在半导体技术领域,除了加州大学圣巴巴拉分校的研究人员外,其他科研机构和企业也在积极探索新型晶体管技术。例如,在2023年IEEE国际电子器件会议(IEDM2023)上,台积电、三星和英特尔各自展示了在下一代晶体管结构领域的尖端技术。其中,被称为“互补场效应晶体管(CFET)”的晶体管结构被视为1nm以下制程的关键要素,是继FinFET和GAA之后的新一代晶体管技术。

CFET与此前晶体管结构的最大不同之处在于采用晶体管垂直堆叠结构,这或将开启三维晶体管结构新纪元。业内人士介绍,在FinFET和GAA架构出现以前,芯片晶体管结构采用的是平面MOSFET。然而,当沟道长度小于一定值时,栅极对于沟道的控制能力会下降,出现短沟道效应。为了解决这个问题,业界提出了FinFET和GAA两种新型晶体管结构。随着摩尔定律的不断发展,芯片制程也愈发接近物理极限,为了能够进一步增加单位面积上的器件数量,业内开始尝试将原本的立体结构晶体管再进行堆叠,提出了采用垂直堆叠结构的CFET。

台积电、三星和英特尔都在密切关注CFET相关技术。台积电指出,CFET晶体管现已在台积电实验室中进行性能、效率和密度测试,并已经实现了48nm的栅极间距。三星将CFET晶体管结构称为3DSFET,目前的栅极间距为45/48nm,并在技术创新方面实现了对堆叠式pFET和nFET器件的源极和漏极进行有效的电气隔离。英特尔则展示了将CFET晶体管结构与背面供电技术相结合的新技术,并利用该技术实现了60nm的栅极间距。

尽管CFET结构具有广阔的应用前景,但目前仍面临多层堆叠带来的大量技术挑战。例如,多层堆叠热退火问题是CFET面临的最大挑战之一。半导体材料在晶体生长和制造过程中会出现缺陷、杂质、位错等结构性缺陷,导致晶格不完整。通过热退火处理可以使材料得到修复,但在堆叠结构中,每堆叠一层就要再多进行一次热退火,增加了工艺难度和成本。

五、未来展望与挑战

对于加州大学圣巴巴拉分校的研究人员来说,新型3D晶体管的成功研发只是一个开始。着眼于未来的发展,他们计划深化与行业合作伙伴的合作,以加速这些技术的采用。同时,他们还计划通过纳入缺陷散射和自热等其他现实因素来改进模型,以支持实验验证。

此外,新型3D晶体管技术在实际应用中还面临一些挑战。例如,如何将这种技术大规模应用于实际生产中,如何降低生产成本,如何进一步提高晶体管的性能和稳定性等。这些问题都需要科研人员和企业界共同努力去解决。

从整个半导体行业来看,随着技术的不断进步和竞争的加剧,新型晶体管技术的研发和应用将成为未来发展的重要方向。除了加州大学圣巴巴拉分校和台积电、三星、英特尔等领先企业外,其他科研机构和企业也在积极投入资源进行相关研究。这种竞争态势将推动半导体技术的不断发展和创新。

六、结语

下一代3D晶体管技术的研发和应用标志着半导体行业在寻求延续摩尔定律的过程中迈出了重要一步。加州大学圣巴巴拉分校的研究人员通过利用2D半导体技术成功研发出新型3D晶体管,为半导体技术的发展开启了新的篇章。这一技术的突破不仅展示了二维材料的潜力,还为将其集成到三维晶体管设计中提供了详细的蓝图。尽管在实际应用中还面临一些挑战和竞争态势,但随着技术的不断进步和创新的持续推动,相信新型3D晶体管技术将在未来发挥越来越重要的作用,推动半导体行业和相关技术的持续发展。

随着人工智能、物联网等新兴技术的快速发展,对高性能、低功耗电子产品的需求日益增长。新型3D晶体管技术有望满足这些新兴应用的需求,推动相关技术的进一步发展。同时,这一技术的突破也将为半导体行业带来新的商业机会和市场前景。相信在未来的发展中,新型3D晶体管技术将成为半导体行业的重要驱动力之一。

-

电子产品

+关注

关注

6文章

1222浏览量

59454 -

半导体封装

+关注

关注

4文章

296浏览量

14545 -

3D晶体管

+关注

关注

0文章

25浏览量

17601

发布评论请先 登录

现代集成电路半导体器件

下一代高速芯片晶体管解制造问题解决了!

中国下一代半导体研究超越美国

铠侠与闪迪发布下一代3D闪存技术,实现4.8Gb/s NAND接口速度

互补场效应晶体管的结构和作用

英特尔IEDM 2024大晒封装、晶体管、互连等领域技术突破

晶体管电流放大器的原理 晶体管在功放电路中的应用实例

晶体管基本原理与工作机制 如何选择适合的晶体管型号

意法半导体下一代汽车微控制器的战略部署

麻省理工学院研发全新纳米级3D晶体管,突破性能极限

下一代芯片技术,新突破

下一代3D晶体管技术突破,半导体行业迎新曙光!

下一代3D晶体管技术突破,半导体行业迎新曙光!

评论