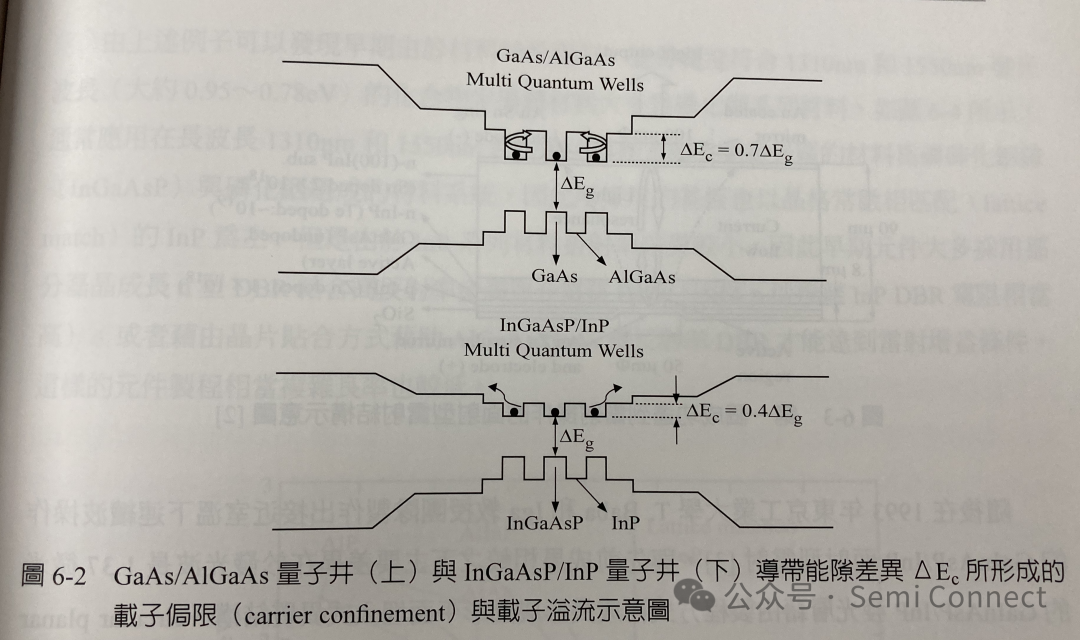

为了应用在光纤通讯上有效提升讯号传输距离,对于发光波长1310nm与1550nm的面射型雷射需求也相当迫切,传统半导体雷射二极体在长波长红外光雷射大多采用磷化铟系列材料,但是磷化铟系列材料成长雷射二极体结构时经常遭遇到特性温度较低的问题,往往需要额外的主动散热装置来协助雷射二极体维持在恒温状态避免操作特性劣化,主要原因在于磷化铟/磷砷化铟镓系列材料所形成的异质接面结构中导带能障差异较小(△Ec=0.4Eg),与砷化镓系列材料(△Ec=0.7Eg) 相较之下低不少,因此注入电子经常因为元件接面温度上升而获得额外动能因此溢流到活性层外,这个载子溢流(carrieroverflow)现象让元件量子效率变差,注入的载子还没机会在活性区复合形成光子就流失掉,原本获得的能量以热的形式逸散,又进一步提高接面温度,导致恶性循环让雷射操作特性变差,此外活性层中常见的欧杰复合(Auger recombination)也会让元件发光效率低落,如图6-2所示。

除了载子局限能力较差之外,磷化铟系列材料折射率差异也不显著,如第三章表3-1所示,要获得足够雷射增益所需的DBR层数高达50对以上,不但会造成较高串联电阻与所需的磊晶成长时间,这么多对掺杂的DBR也会造成显著的杂质吸收效应,让元件达到雷射增益的条件更加严苛;此外与矽基板或砷化镓基板相较之下,磷化铟基板较昂贵,而且机械特性较差,在磊晶或制程中容易因为受热翘曲或破裂,因此制程良率较低,成本也相对昂贵。

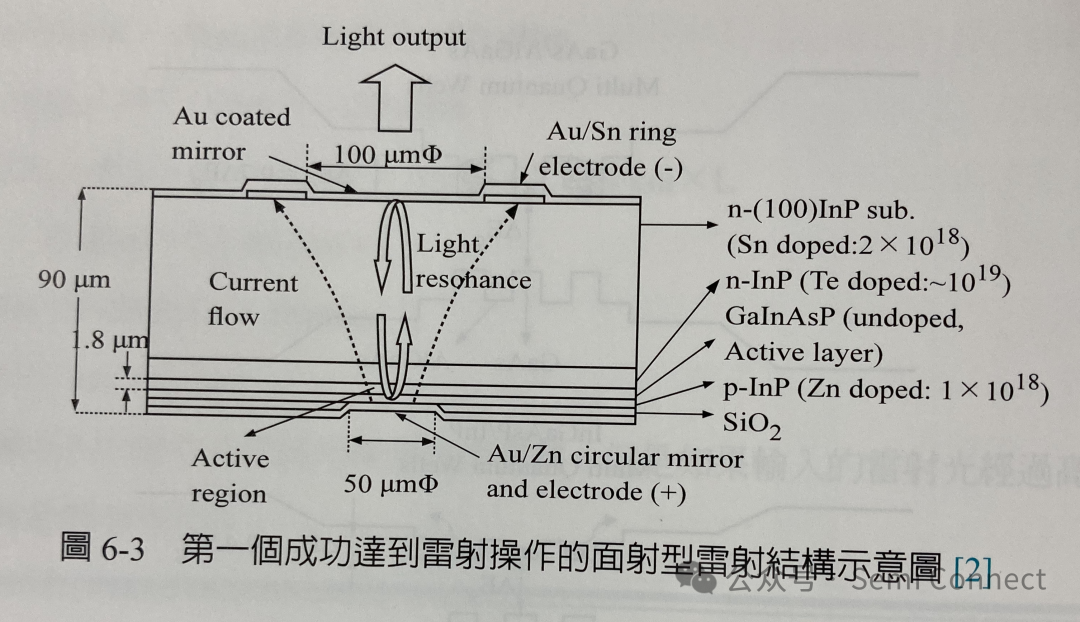

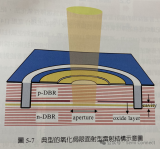

如同第一章所述由Iga教授团队最早成功制作出来的面射型雷射元件采用n-InP/undoped GaInAsP/p-InP(n型磷化铟/未掺杂磷砷化铟镓活性层/p型磷化铟)双异质接面结构所组成,发光波长在1.2微米范围(λ=1.18μm)。由于载子局限效果较差且上下反射镜反射率较低,因此元件必须固定在镀金铜座上加强散热效果,即使如此也只能在液态氮冷却下在77K以脉冲操作,阈值电流值为900mA,以基板侧阴极直径100μm计算,雷射操作阈值电流密度为11kA/cm2,成功验证面射型雷射的可行性是其最重大的贡献,该实验采用液相磊晶LPE法成长的结构与元件示意图如下图6-3所示。

随后在1993年东京工业大学T.Baba和Iga教授团队制作出接近室温下连续波操作的GaInAsP/InP面射型雷射,与先前成果相较之下主要差异在于发光波长1.37微米的GaInAsP/InP发光层借由制程方式再成长形成圆形平面埋入式异质结构(circular planarburied heterostructure, CPBH),p侧镜面由8.5对MgO/Si DBR与Au/Ni/Au所组成,n侧镜面则由6对SiO2/Si介电质DBR构成。元件p侧采用镓焊料(Ga solder)贴合到镀金的钻石导热板,借助于MgO/Si较高的热传导系数以及散热片来移除元件电激发光操作过程中产生的热,使元件可以在接近室温环境下连续波操作。在77K温度下元件可以连续波操作且大多数元件阈值电流值约为10mA,最低可达0.42mA。在20°C下可以脉冲电激发光操作,阈值电流为18mA。最高可以维持连续波操作的温度为14°C,此时阈值电流值为22mA,远场发散角为4.2°。直到在1995年加州大学圣塔芭芭拉分校胡玲院士团队在GaAs基板上以MBE分别成长28对n型AIAs/GaAs DBR,另外成长30对p型Al0.67Ga0.33As-GaAS DBR,再与MOVPE成长的7层应变补偿InGaAsP量子井发光层在630°C下通氢气持温20分钟进行第一次晶片贴合,移除InP基板后再与n型DBR进行第二次晶片贴合。由于采用应变补偿InGaAsP量子井结构,与原先的双异质接面结构相较之下可以稍微改善载子溢流问题,因此所制作的元件首次成功在室温下电激发光连续波操作,最低临界电流为2.3mA,发光波长1542nm,符合玻璃光纤最低损耗的波段,但是砷化镓材料与磷化铟材料热膨胀系数差异显著,在高温环境或长时间操作下元件寿命与可靠度可能有疑虑。

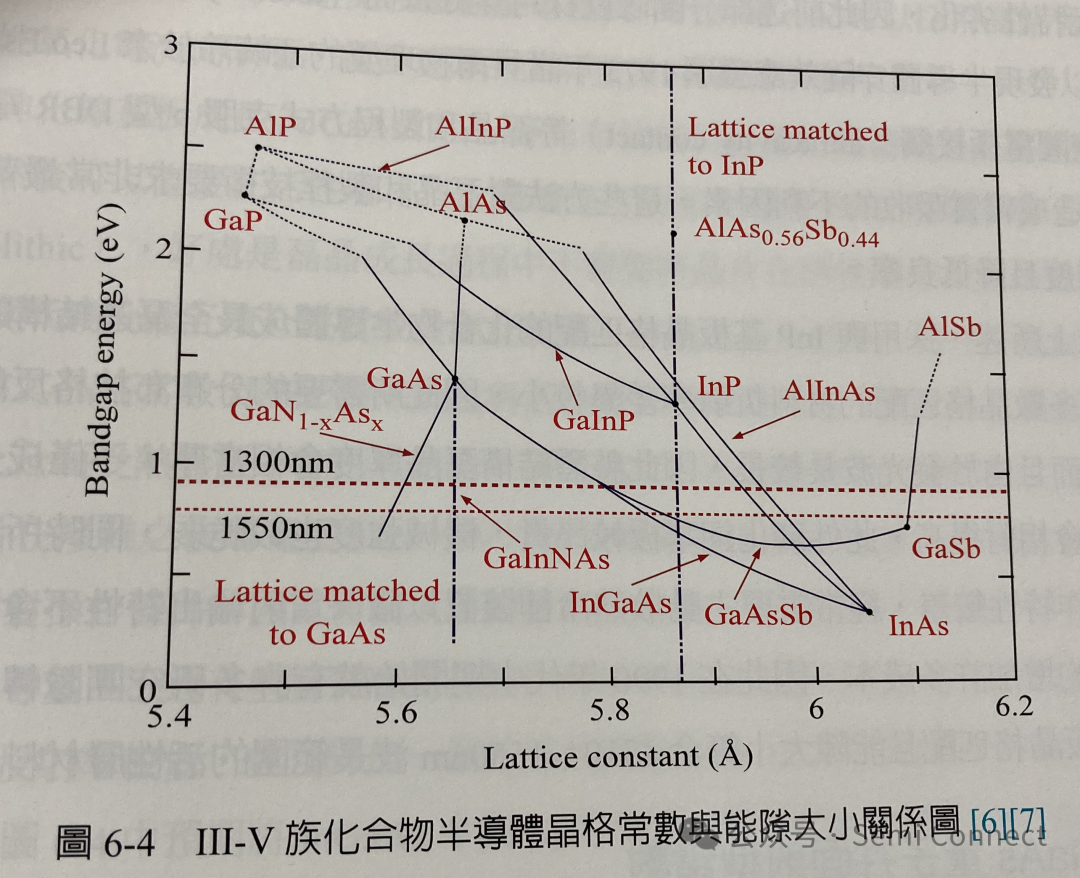

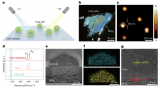

由上述例子可以发现早期由于材料特性限制,能带宽度符合1310nm和1550nm发光波长(大约0.95~0.78eV)的化合物半导体材料大多为磷化铟系列材料,如图6-4所示,通常应用在长波长1310nm和1550nm波段的半导体雷射主动发光区的材料为磷砷化铟镓(InGaAsP)与磷化铟组成的材料系统,因此所采用的基板也以晶格常数相匹配(lattice match)的InP为主。但是由于InP系列材料折射率差异较小,因此早期元件大多采用部分磊晶成长n型DBR结合高反射率金属与介电质DBR(因为p型掺杂InP DBR电阻相当高);或者借由晶片贴合方式借助AIGaAs/GaAs高反射率DBR才能达到雷射增益条件,这样的元件制程相当复杂良率也较低。

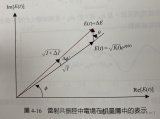

由图6-4中可以观察到一个大致的趋势,通常能隙愈小的III-V族化合物半导体其晶格常数会愈大;相反的能隙愈大的III-V族化合物半导体其晶格常数愈小,比较特殊的例外是GaN1-xAsx这个材料,会在稍后另外介绍。从图6-4中可以发现除了InP以外,还有一些材料组合借由调整成分元素莫耳分率后其晶格常数也有机会和InP相匹配,包括AlInAs、GaAsSb、InGaAs、AIAsSb、AIGaAsSb其他还有较不常见且与InP基板晶格不匹配约4%的AlGaSb,当然还有最常见的GalnAsP。因此除了InGaAsP/InP以外,AlInGaAs/InP和AlInGaAs/AlInAs也被用来作为InP基板成长长波长面射型雷射的发光层增益材料,其中InP基板成长InGaAIAs/IAIAs全磊晶DBR夹着中央3/2λ的InGaAlAs活性层面射型雷射可以在55°C温度下还能脉冲操作,并在2006年时由韩国电子通信研究院团队获得连续波操作温度达80°C的成果,不过采用这个材料系统虽然可以改善导带能隙差异所造成的载子溢流问题,但是同样的要成长高对数的DBR仍然会造成元件串联电阻太高,特别是p-型DBR由于价带能带差异较大注入电洞需要更高能量才能顺利克服这么多对的异质接面所形成的能障,因此InP基板成长的全磊晶结构普遍遭遇p-型DBR电阻过大问题,导致注入电流造成元件温度上升更进一步造成发光特性劣化,因此前述部分团队就采用穿隧接面(tunnel junction,又称为Esakijunction,以发现半导体穿隧效应获颁1973年诺贝尔物理奖的江崎玲于奈Leo Esaki命名)以及共振腔间电极接触 (intracavity contact) 等磊晶和制程方式克服p型DBR电阻过高或掺杂DBR造成杂质吸收的不利因素,这些方法对磊晶和制程技术要求非常严苛,因而提高制程复杂度且降低良率。

综合以上所述,采用与InP基板晶格匹配的化合物半导体成长全磊晶结构的面射型雷射,由于大多数晶格匹配的材料折射率差异较小,因此所需要的分布布拉格反射器对数也会非常多,而且由于发光波长较长,因此整体结构磊晶厚度会相当厚,不仅成长耗时而且材料成本也会相对提高,此外磷化铟基板较昂贵,机械强度也较脆弱,同时所制作的雷射元件高温操作特性较差,经常需要主动散热冷却装置以确保雷射输出特性不会劣化,所以也无可避免的增加许多成本,因此在1990年代中期开始就有许多研究团队转而寻求其他与砷化镓基板晶格匹配且能隙大小符合1310~1550nm波长范围的活性层材料。

-

量子

+关注

关注

0文章

493浏览量

25982 -

雷射

+关注

关注

0文章

25浏览量

10349 -

光纤通讯

+关注

关注

1文章

22浏览量

7892

原文标题:InP 异质接面/ 量子井面射型雷射

文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

发布评论请先 登录

InAs量子点面发射激光器的概述

典型的氧化局限面射型雷射结构

半导体雷射相对强度杂讯

半导体雷射之发光线宽

半导体雷射震荡条件

双异质接面介绍

面射型雷射初期的研发进展

雷射的发展历史

半导体研究所在量子点异质外延技术上取得重大突破

InP异质接面/量子井面射型雷射

InP异质接面/量子井面射型雷射

评论