研究背景

随着5G智能电子设备和高能量密度锂离子电池的快速发展,商用LiCoO?因其高工作电压、高体积能量密度和优异的循环寿命而备受青睐。然而,LiCoO?的能量密度受到其工作截止电压(4.5 V)的限制,难以满足人们对电池高能量密度的需求。在超过4.5 V的高电压下,LiCoO?的晶体结构会发生不可逆相变,导致晶胞体积剧烈变化,并伴随裂纹形成及循环稳定性下降。传统的元素掺杂或表面涂层策略虽能一定程度缓解高电压下的退化问题,但仍难以有效解决非均匀锂化/脱锂引起的内应力集中问题。

成果简介

基于上述问题,南京大学周豪慎教授、郭少华教授、美国阿贡国家实验室刘同超研究员等人合作提出了基于熔盐合成技术的“多边形棱柱状LiCoO?形貌设计”策略,通过对颗粒形貌和结构的精确控制,实现了锂离子分布的均匀化、相变抑制和内部应力的显著降低。该研究以“Precise Synthesis of 4.75 V-Tolerant LiCoO? with Homogeneous Delithiation and Reduced Internal Strain”为题,发表在《Journal of the American Chemical Society》期刊上。

研究亮点

1. 首次设计并制备出多边形棱柱状的LiCoO?,通过对锂离子扩散通道的均匀控制,实现锂离子分布的均匀化。

2. 高电压下(4.75 V),抑制了从H1-3到O1的相变,并降低了晶胞体积变化幅度,显著减小了内部应力的积累。

3. 提升了循环寿命和容量保持率,在4.75 V的高电压下,循环200次后容量保持率达82%,展现出显著的结构稳定性和电化学性能。

图文导读

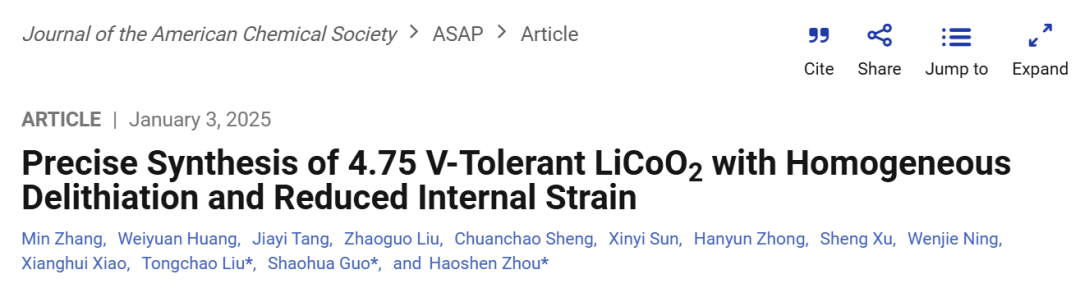

图1 多边形棱柱状LiCoO? (P-LCO) 的结构特征与形貌

图1通过多种表征手段展示了P-LCO的晶体结构与形貌特性。图1a通过Rietveld精修的X射线衍射(XRD)图谱确认了P-LCO具有典型的六方R3?m层状结构,并且无杂相存在。

相比传统LiCoO? (LCO),P-LCO在(003)/(104)峰强度比值上表现出更明显的择优取向,表明其具有更加规则的晶面排布。图1b通过扫描电子显微镜(SEM)图像显示了P-LCO颗粒的独特多边形棱柱形态,其晶体排列沿c轴方向高度对称,侧壁厚度为1-3 ?m,展现出平坦的几何形状,与传统的随机形貌LCO形成鲜明对比。

图1c通过高角环形暗场扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)揭示了P-LCO颗粒在原子级别上的结构特征。结果显示,P-LCO颗粒的表面被一层均匀且厚度约为2 nm的铝氧化物(Al?O?)涂层包覆,从而起到抑制电解液腐蚀的保护作用。

此外,通过能量色散光谱(EDS)元素分布图进一步证实,Al、Co和O元素在颗粒内部均匀分布,表明铝掺杂不仅改变了表面涂层性质,还进一步优化了内部晶体结构。这种规则形貌和均匀分布的涂层结构有助于减少应力积累并提高颗粒的机械稳定性,为高电压下的循环性能提升奠定了基础。

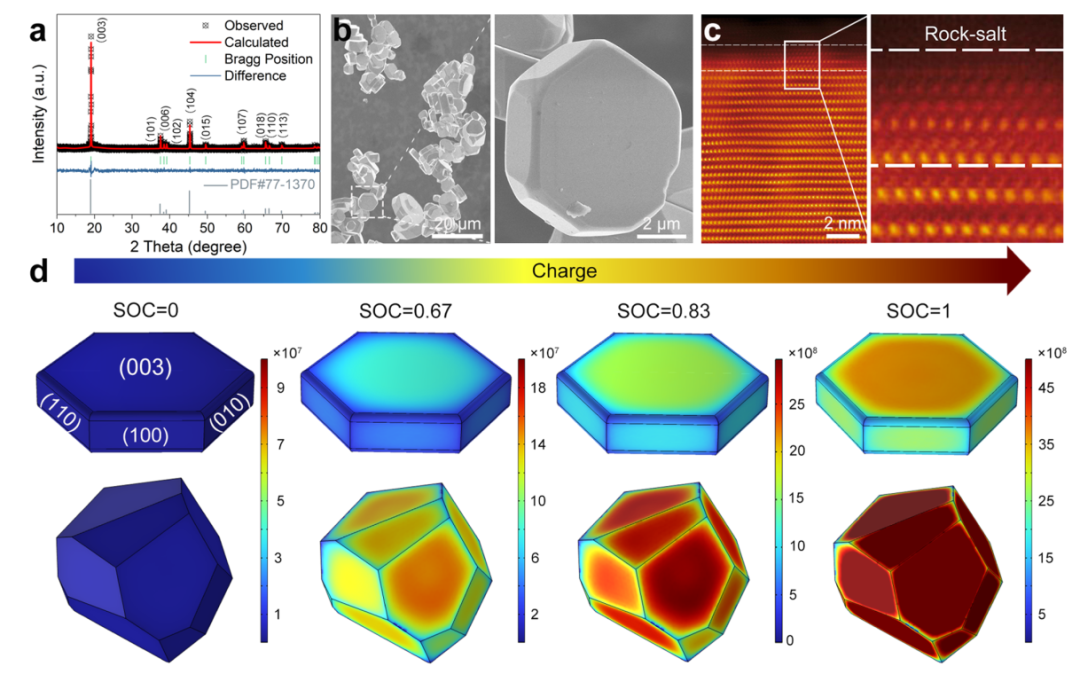

图 2 P-LCO和传统LCO在4.75 V下的结构演变与锂离子分布的均匀性

通过原位XRD技术,图2a和图2d分别比较了P-LCO和传统LCO在首次充放电过程中晶胞参数(如c轴晶格常数)的变化。研究发现,在低于4.6 V的范围内,两种材料的晶体结构演变路径相似,包括从H1到H2再到H3的相变。

然而,当电压高于4.65 V时,传统LCO经历了显著的H1-3到O1的相变,而P-LCO则成功抑制了这一不利的相变(如图2b所示)。对于该相变的抑制表现在P-LCO更小的晶胞体积变化幅度((003)峰的最大位移为1.76°,显著低于LCO的2.51°),从而显著降低了晶体内部的应力积累。此外,图2c和图2f展示了基于全场透射X射线显微术(TXM)和X射线近边吸收结构(XANES)分析的单颗粒锂离子分布图。

结果显示,P-LCO颗粒内部的钴氧化态分布更加均匀,表明锂离子分布的浓度梯度较低,而传统LCO则表现出明显的锂离子分布不均匀性,导致局部应力集中。这些结果表明,P-LCO独特的形貌设计和涂层结构能够有效缓解应力集中,提高结构稳定性,从而支持其在高电压下的优异性能表现。

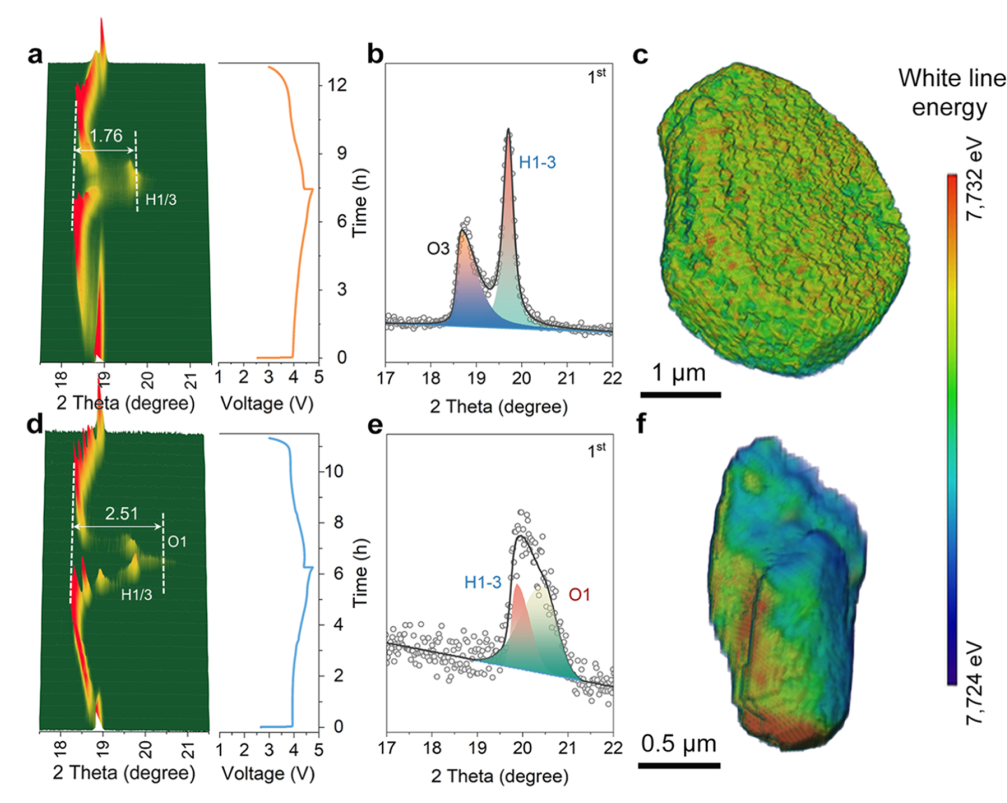

图3 电化学循环至4.75 V后正极的形貌和结构变化

图3通过电镜和晶体学表征揭示了P-LCO和LCO在4.75 V高电压下循环后的内部结构演变差异。图3a展示了经过50次循环后的P-LCO颗粒截面图。可以看到,其颗粒表面仍然保持平整光滑,无明显裂纹或结构滑移。而图3b中传统LCO颗粒则出现了大量内部裂纹,这些裂纹为电解液渗透提供了通道,导致进一步的副反应和颗粒破坏。

此外,通过晶格参数变化的比较(如图3c所示),发现P-LCO的晶格常数(a轴、c轴)在循环后变化幅度明显小于传统LCO,表明P-LCO更能保持晶体结构的完整性。为了进一步分析颗粒内部的变化,研究团队使用电子能量损失谱(EELS)进行了扫描。结果显示,LCO内部发生了明显的氧损失和Co?O?尖晶石相的生成,而P-LCO则保持了完整的R3?m层状结构。

这些表征结果表明,P-LCO优异的结构稳定性来源于其均匀的锂离子提取行为和降低的应力积累,进一步提升了其高电压下的循环寿命。

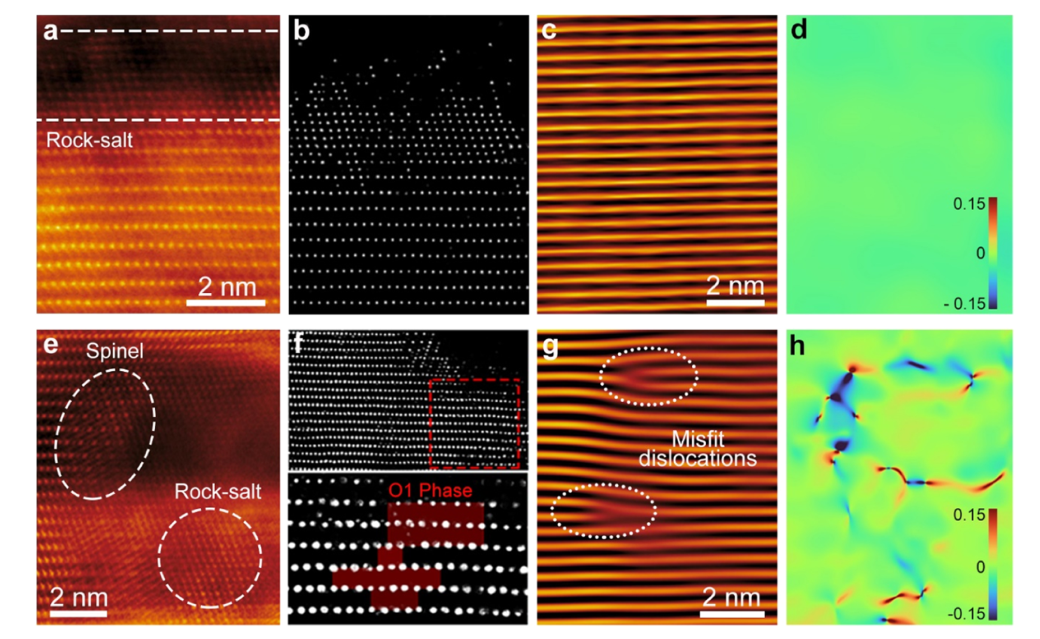

图4 循环后正极颗粒中的相变、晶格失配和内部应力分布

图4a-d展示了循环后P-LCO颗粒的内部应力分布及结构完整性。在高角环形暗场扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)图像中,可以看到P-LCO颗粒表面和内部保持了良好的层状结构,无显著的晶格错配或相变。

同时,通过几何相位分析(GPA),图4d中的应力分布图显示,P-LCO的内部应力变化幅度较小且分布均匀,从而有效防止了晶体裂纹的形成。相比之下,图4e-h中传统LCO颗粒的表征结果显示,其表面和内部发生了大面积的晶格错配,伴随严重的应力集中和裂纹生成。

此外,深度学习算法(AtomSegNet)生成的超分辨率图像进一步揭示了LCO颗粒内部的O1堆垛相变和大量位错的存在。这些表征结果再次验证了P-LCO在形貌设计上的优势,通过均匀的锂离子分布和降低的应力积累,有效抑制了高电压下的结构退化。

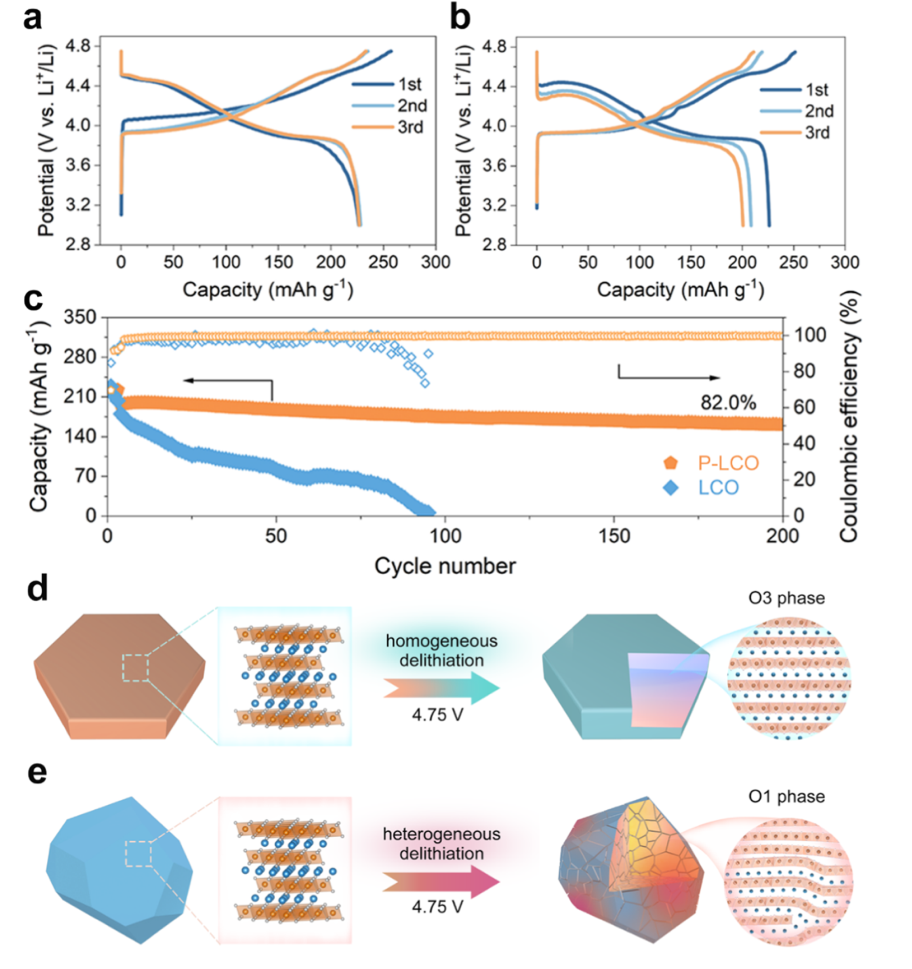

图5 在电压范围为3.0-4.75 V的半电池中的电化学性能

图5a-c比较了P-LCO和传统LCO在4.75 V电压下的电化学性能。初始充放电曲线显示,P-LCO在0.2C倍率下展现出226.4 mAh/g的可逆容量,以及918.04 Wh/kg的高能量密度,并且在循环200次后仍能保持82%的容量。相比之下,传统LCO容量快速衰减,仅在约90次循环后失效。

此外,图5d-e总结了P-LCO和LCO在高电压下的退化机制差异。对于P-LCO,均匀的锂离子提取行为有效抑制了从H1-3到O1的相变,同时减少了内部应力的积累,从而确保了颗粒结构的完整性。相反,传统LCO由于锂离子提取的不均匀性,导致应力集中、裂纹形成以及结构崩塌,最终失去电化学活性。

这些结果表明,通过合理的形貌设计,P-LCO不仅能够在高电压下提供优异的循环性能,还为高能量密度锂离子电池材料的开发提供了新思路。

总结展望

本研究提出的多边形棱柱状LiCoO?形貌设计,通过精确控制颗粒形态和内部晶体结构分布,实现了锂离子分布的均匀化,且在抑制相变的同时显著降低应力,改善了高电压下的循环稳定性和电化学性能。这项研究不仅为解决LiCoO?高电压失效机制提供了新思路,还拓展了通过形貌优化提升电极性能的可能性。

文献信息

Precise Synthesis of 4.75 V-Tolerant LiCoO? with Homogeneous Delithiation and Reduced Internal Strain. Journal of the American Chemical Society, https://doi.org/10.1021/jacs.4c10976.

-

锂离子电池

+关注

关注

85文章

3486浏览量

79245 -

光谱

+关注

关注

4文章

941浏览量

36166

原文标题:突破电压极限!南京大学「长江学者」周豪慎,最新JACS!

文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

发布评论请先 登录

激光熔覆工艺及EHLA涂层表面形貌研究

共聚焦显微镜应用:冷轧汽车钢(DC04)表面形貌表征

当熔盐储能遇上工业互联网:看迈威如何重构光热电站的“神经网络”

基于LockAI视觉识别模块:C++轮廓检测

基于LockAI视觉识别模块:C++轮廓检测

熔盐储热:500℃高温“充电宝”如何破解新能源消纳难题?

基于鸿蒙原生ArkTS语法开发的图表组件--柱状图

VirtualLab Fusion应用:灵活的区域定义

中性盐雾试验的标准

VirtualLab Fusion:区域定义

熔丝电路如何设计_熔丝电路有什么用

硅片形貌效应及其与底部抗反射涂层(BARC)沉积策略关系的解析

聚阴离子锚定策略提升高电压LiCoO2的反应动力学性能于EES中探究

微小无铅钎焊接头中金锡化合物的形貌与分布:激光与热风重熔方法的比较

基于熔盐合成技术的多边形棱柱状LiCoO?形貌设计策略

基于熔盐合成技术的多边形棱柱状LiCoO?形貌设计策略

评论